Tharlo alias « Petite-natte » doit aller à la ville pour s’y faire tirer le portrait afin d’obtenir une carte d’identité. Il y rencontre une coiffeuse qui passe avec lui une soirée bien arrosée et lui propose au petit matin de changer de vie. La suggestion fait son chemin dans l’esprit du berger tibétain…

Tharlo alias « Petite-natte » doit aller à la ville pour s’y faire tirer le portrait afin d’obtenir une carte d’identité. Il y rencontre une coiffeuse qui passe avec lui une soirée bien arrosée et lui propose au petit matin de changer de vie. La suggestion fait son chemin dans l’esprit du berger tibétain…

Tharlo, le berger tibétain est une curiosité : un film droit venu des hauts plateaux tibétains, tourné par un cinéaste dont on apprend qu’il s’agit de la quatrième réalisation mais dont aucune n’avait jamais jusqu’alors été distribuée en France. Les occasions sont suffisamment rares d’entendre cette langue et de voyager sous ses latitudes pour laisser passer cette curiosité.

Un film tibétain ? en noir et blanc ? quasi-muet ? en longs plans fixes ? dont le principal héros est un berger solitaire et alcoolique ? J’entends d’ici vos sarcasmes railleurs.

Je l’aurai bien cherché. Et hélas, force m’est de reconnaître que vos sarcasmes ne sont pas sans fondement. Si j’étais un poète, si j’étais un esthète, j’aurais été enthousiasmé par le destin minuscule de Tharlo et les paysages majuscules de l’immensité tibétaine filmés en long plan fixe. J’aurais été touché par cet homme hypermnésique dont le communisme n’a pas su faire fructifier les talents et l’a condamné à vivre seul au milieu de ses bêtes. J’aurais été révolté par un système sans âme qui dénie à « Petite-natte » son nom, sa chevelure et finalement sa place dans la société.

Mais je suis un spectateur de chair et d’os que le spectacle, pendant plus de deux heures, d’interminables plans-fixes, étirés au-delà du soutenable, a torturé. Un spectateur qui a passé la quasi-totalité du film à surfer sur son portable (le MK2 Beaubourg, où il était diffusé quand j’ai vu ce film à sa sortie début 2018, bénéficiait de la Wifi de Leroy-Merlin) sans rien manquer d’une histoire qui se traînait en longueur. Un spectateur qui espérait voir le Tibet et n’en a aperçu que les salons de coiffure étriqués et les karaokés enfumés. Un spectateur frustré d’avoir perdu son temps et honteux de n’être ni poète ni esthète.

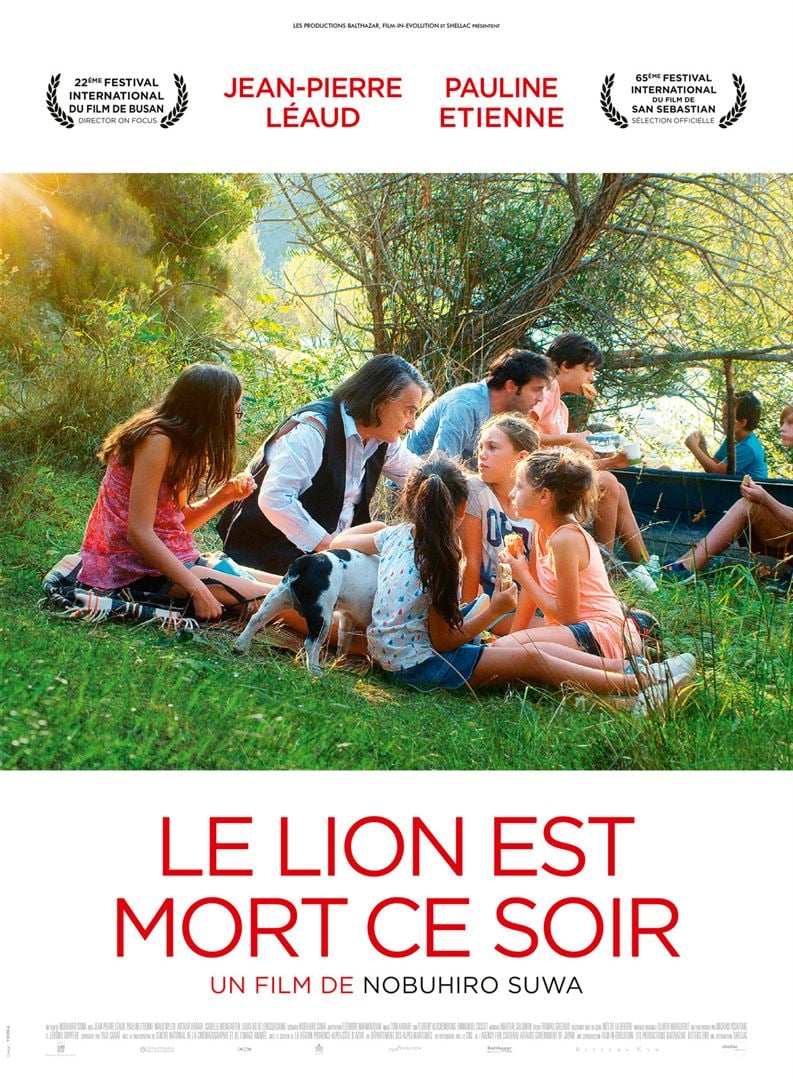

Jean, un vieil acteur, profite du répit que lui offre l’interruption du tournage du film dont il est la vedette pour retourner sur les traces de son passé. Il retrouve le château et la tombe de Juliette dont il fut amoureux jadis et qui, contre toute raison, lui réapparaît.

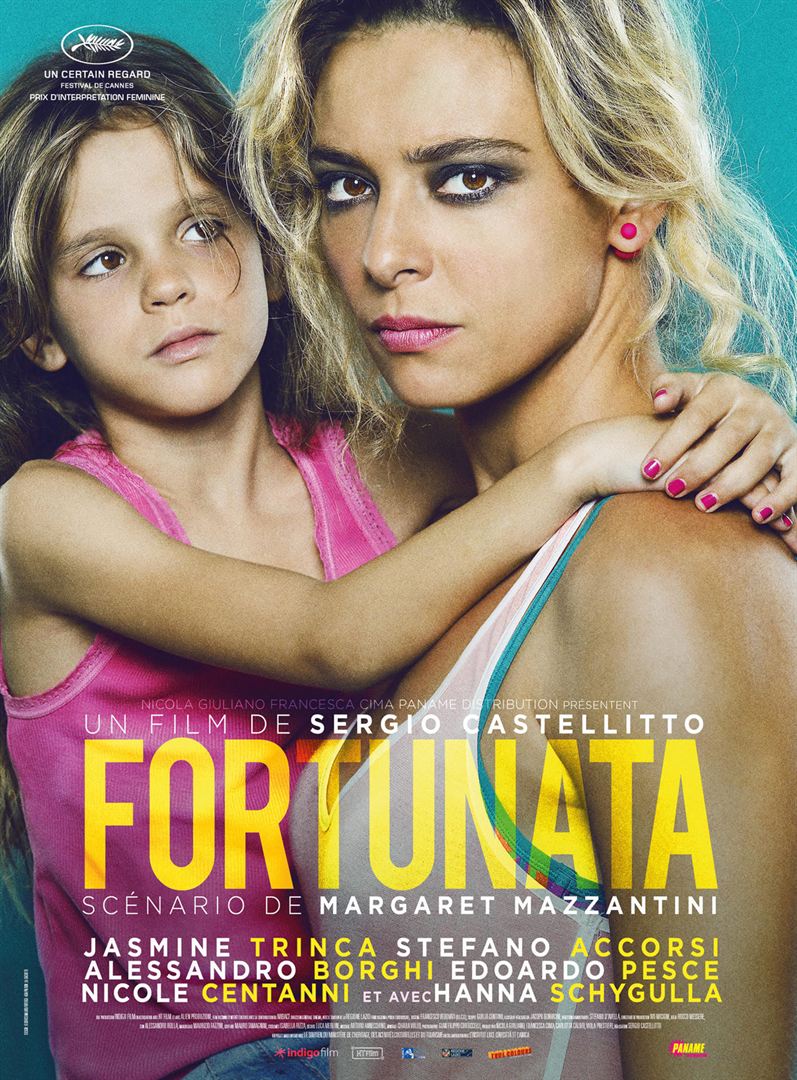

Jean, un vieil acteur, profite du répit que lui offre l’interruption du tournage du film dont il est la vedette pour retourner sur les traces de son passé. Il retrouve le château et la tombe de Juliette dont il fut amoureux jadis et qui, contre toute raison, lui réapparaît. Fortunata n’a pas la vie facile. Son ex-mari bas-du-front la harcèle. Elle doit s’occuper seule de sa fille de huit ans et veiller comme une sœur sur son voisin, un tatoueur camé qui a la charge de sa vieille mère démente. Juchée sur de hauts talons, le cheveu en pétard, elle arpente Rome avec son Vanity pour aller coiffer ses clientes à domicile. Son rêve : ouvrir son salon de coiffure.

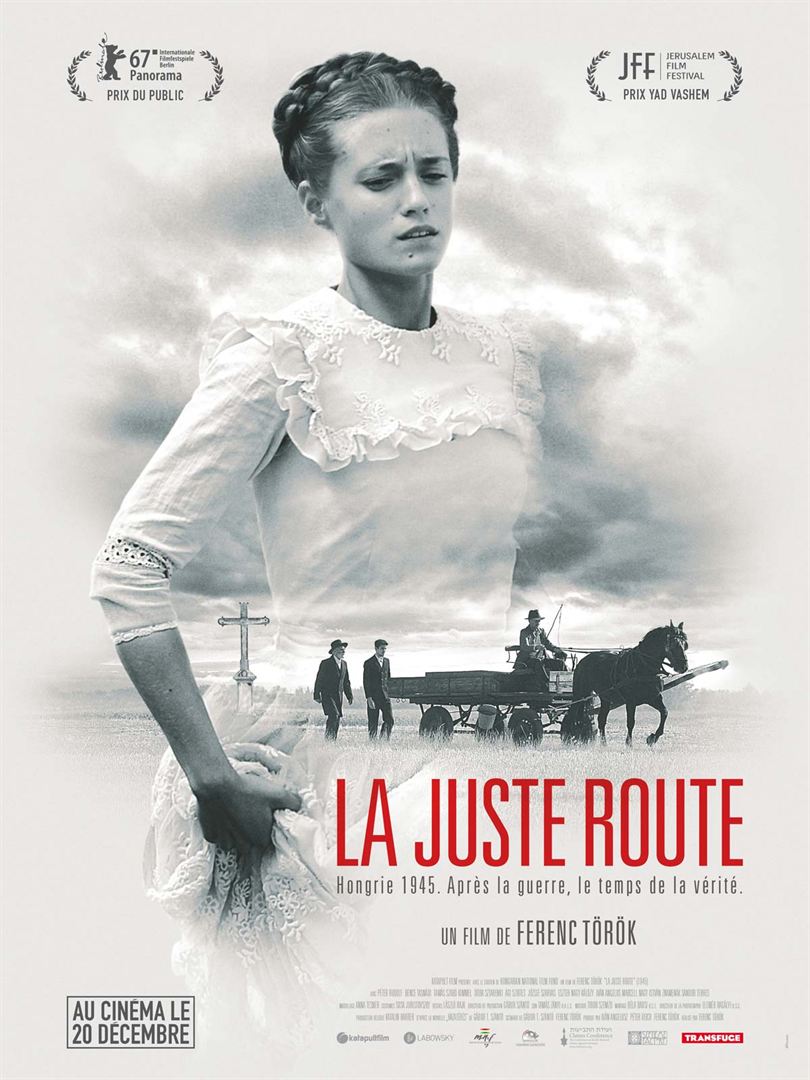

Fortunata n’a pas la vie facile. Son ex-mari bas-du-front la harcèle. Elle doit s’occuper seule de sa fille de huit ans et veiller comme une sœur sur son voisin, un tatoueur camé qui a la charge de sa vieille mère démente. Juchée sur de hauts talons, le cheveu en pétard, elle arpente Rome avec son Vanity pour aller coiffer ses clientes à domicile. Son rêve : ouvrir son salon de coiffure. Un petit village hongrois au milieu de nulle part, en août 1945, prépare fébrilement le mariage du fils du maire. Mais la fête est gâchée par l’arrivée de deux Juifs qui transportent deux mystérieuses malles.

Un petit village hongrois au milieu de nulle part, en août 1945, prépare fébrilement le mariage du fils du maire. Mais la fête est gâchée par l’arrivée de deux Juifs qui transportent deux mystérieuses malles. À Coney Island, la plage de New York, en juillet 1950 [je ne suis pas peu fier d’avoir retrouvé la date exacte], Ginny (Kate Winslet) vit dans l’amertume de la gloire qu’elle n’a pas conquise sur les planches. Hier actrice prometteuse, aujourd’hui serveuse exténuée, elle est mariée sans amour à Humpty (James Belushi) et s’est prise de passion pour Mickey (Justin Timberlake), un maître nageur plus jeune qu’elle avec qui elle a une liaison.

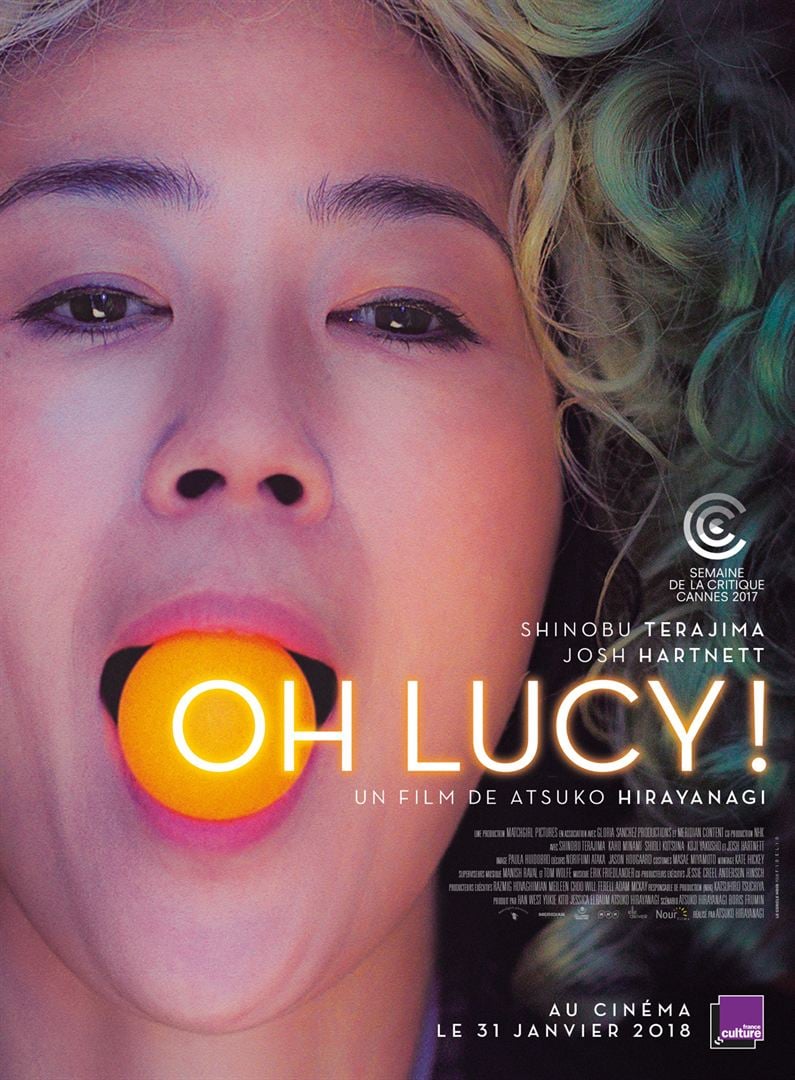

À Coney Island, la plage de New York, en juillet 1950 [je ne suis pas peu fier d’avoir retrouvé la date exacte], Ginny (Kate Winslet) vit dans l’amertume de la gloire qu’elle n’a pas conquise sur les planches. Hier actrice prometteuse, aujourd’hui serveuse exténuée, elle est mariée sans amour à Humpty (James Belushi) et s’est prise de passion pour Mickey (Justin Timberlake), un maître nageur plus jeune qu’elle avec qui elle a une liaison. Setsuko, la cinquantaine, s’ennuie à Tokyo entre son appartement et son travail. Jusqu’au jour où sa nièce Mika lui fait rencontrer John, un jeune professeur d’anglais aux méthodes hétérodoxes. Contre toute raison, Lucy s’éprend de lui et lorsqu’il rentre soudainement en Californie, décide de l’y suivre. La mère de Mika l’accompagne.

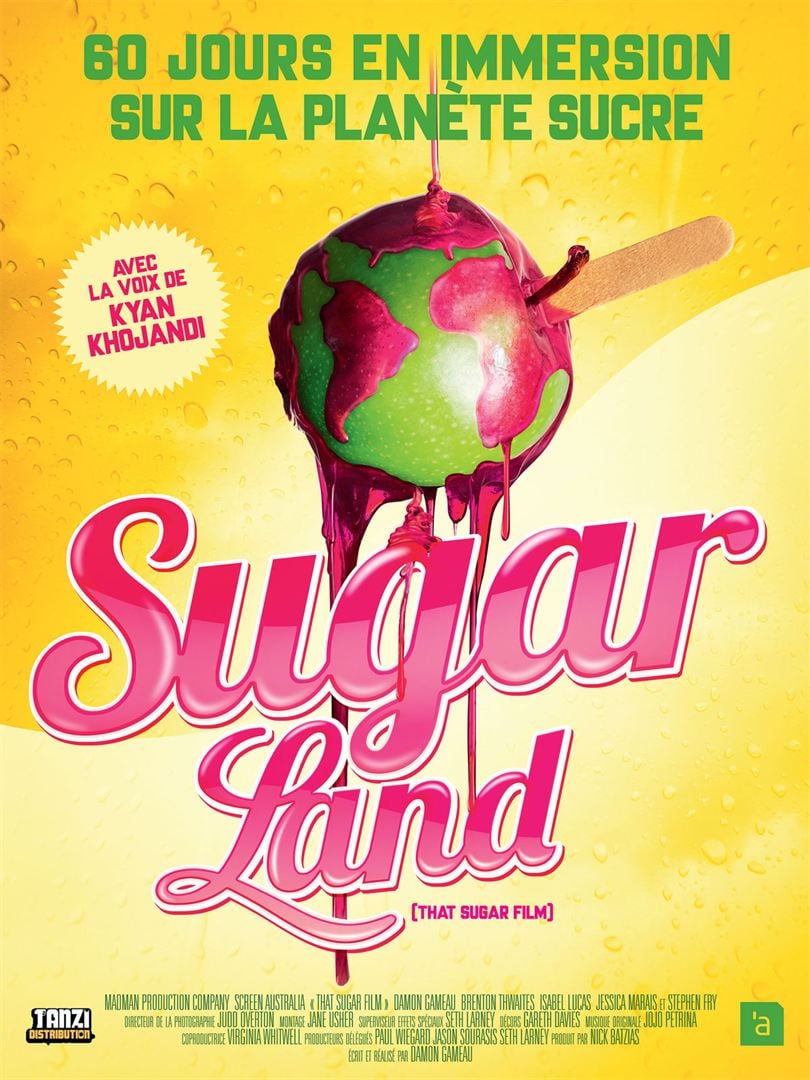

Setsuko, la cinquantaine, s’ennuie à Tokyo entre son appartement et son travail. Jusqu’au jour où sa nièce Mika lui fait rencontrer John, un jeune professeur d’anglais aux méthodes hétérodoxes. Contre toute raison, Lucy s’éprend de lui et lorsqu’il rentre soudainement en Californie, décide de l’y suivre. La mère de Mika l’accompagne. L’acteur-réalisateur-scénariste australien Damon Gameau a décidé de se soumettre pendant soixante jours à un régime riche en sucre. Pas de glaces ni de bonbons. Pas de calorie supplémentaire par rapport à son alimentation habituelle. Uniquement des produits « light » : des smoothies, des céréales, des barres chocolatées… en bref des «aliments avec des fleurs, des abeilles et des couchers de soleil sur les étiquettes». L’équivalent de quarante cuillères à café de sucre par jour soit la consommation moyenne d’un Australien. Le résultat : 8.5 kg, 11 cm de tour de taille, des boutons et de la mauvaise humeur.

L’acteur-réalisateur-scénariste australien Damon Gameau a décidé de se soumettre pendant soixante jours à un régime riche en sucre. Pas de glaces ni de bonbons. Pas de calorie supplémentaire par rapport à son alimentation habituelle. Uniquement des produits « light » : des smoothies, des céréales, des barres chocolatées… en bref des «aliments avec des fleurs, des abeilles et des couchers de soleil sur les étiquettes». L’équivalent de quarante cuillères à café de sucre par jour soit la consommation moyenne d’un Australien. Le résultat : 8.5 kg, 11 cm de tour de taille, des boutons et de la mauvaise humeur. Misako est audiodescriptrice : elle décrit à des spectateurs malvoyants les films qu’ils ne peuvent voir. Masaya est un photographe qui perd la vue.

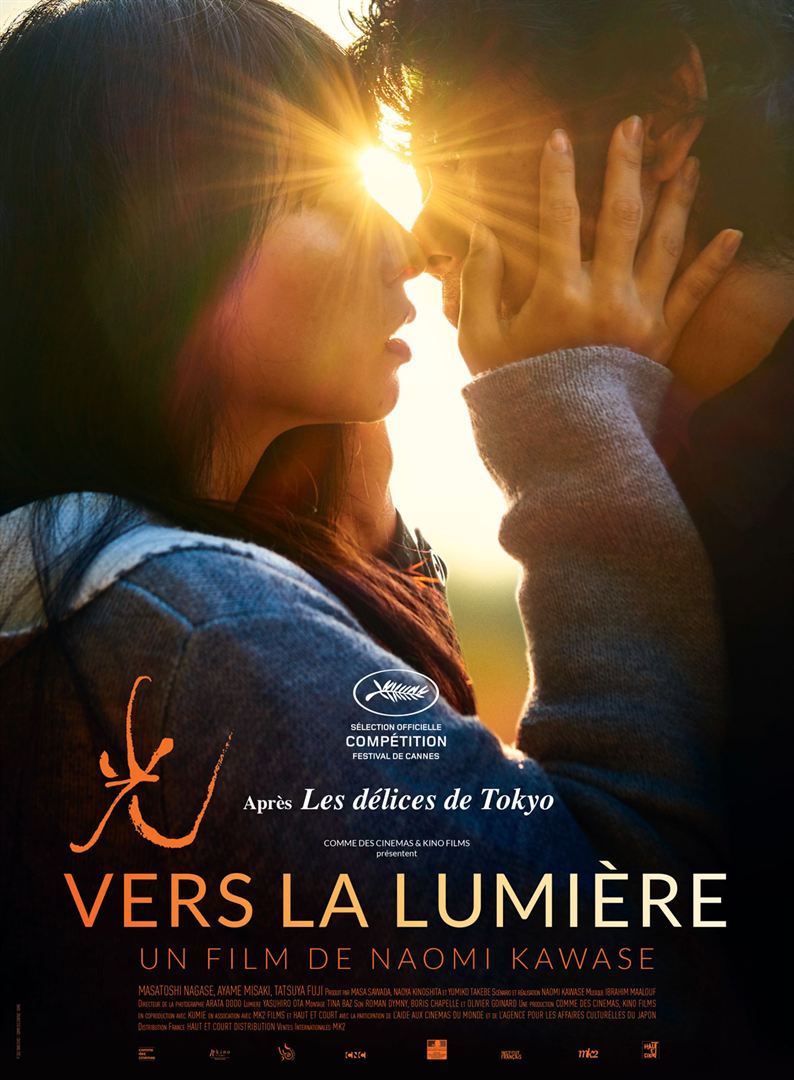

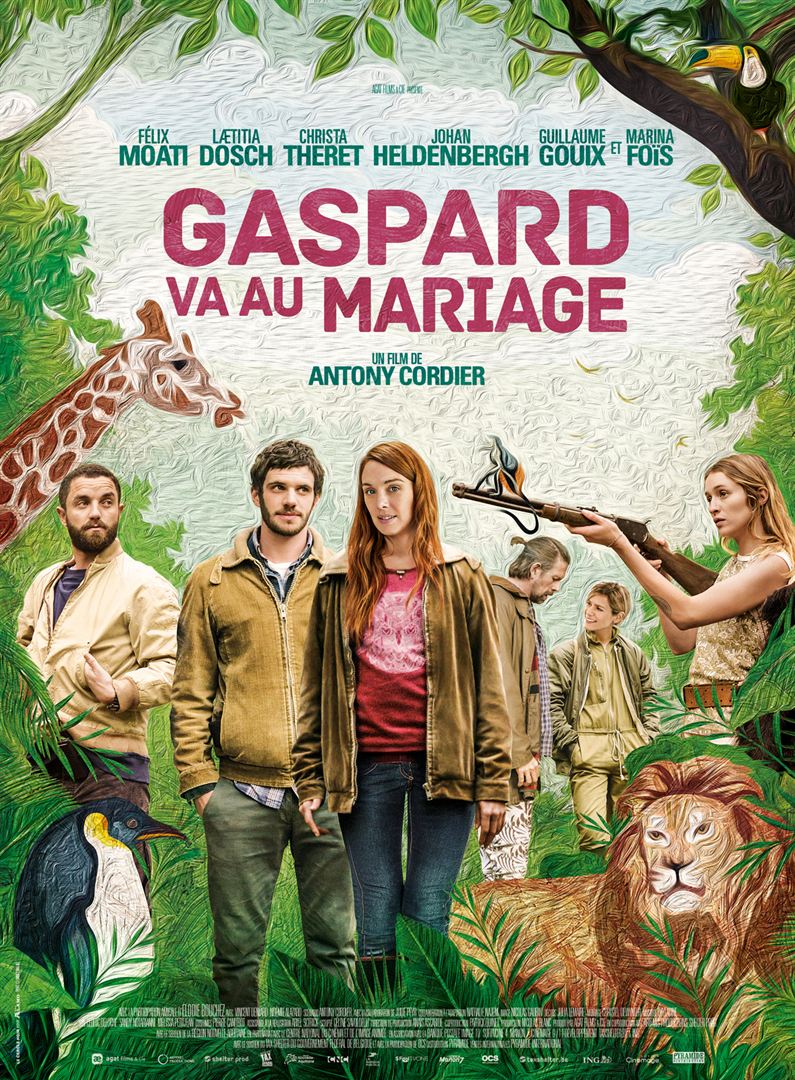

Misako est audiodescriptrice : elle décrit à des spectateurs malvoyants les films qu’ils ne peuvent voir. Masaya est un photographe qui perd la vue. Gaspard (Félix Moati) se rend au mariage de son père (Johan Heldenbergh) qui dirige un zoo dans le Limousin. Il demande à Laura (Laetitia Dosch) de l’accompagner et de se faire passer pour sa petite amie. Il y retrouve sa sœur Coline (Christa Théret) qui vit en symbiose avec les animaux et son frère Virgil (Guillaume Gouix) qui porte à bout de bras l’entreprise familiale menacée de faillite.

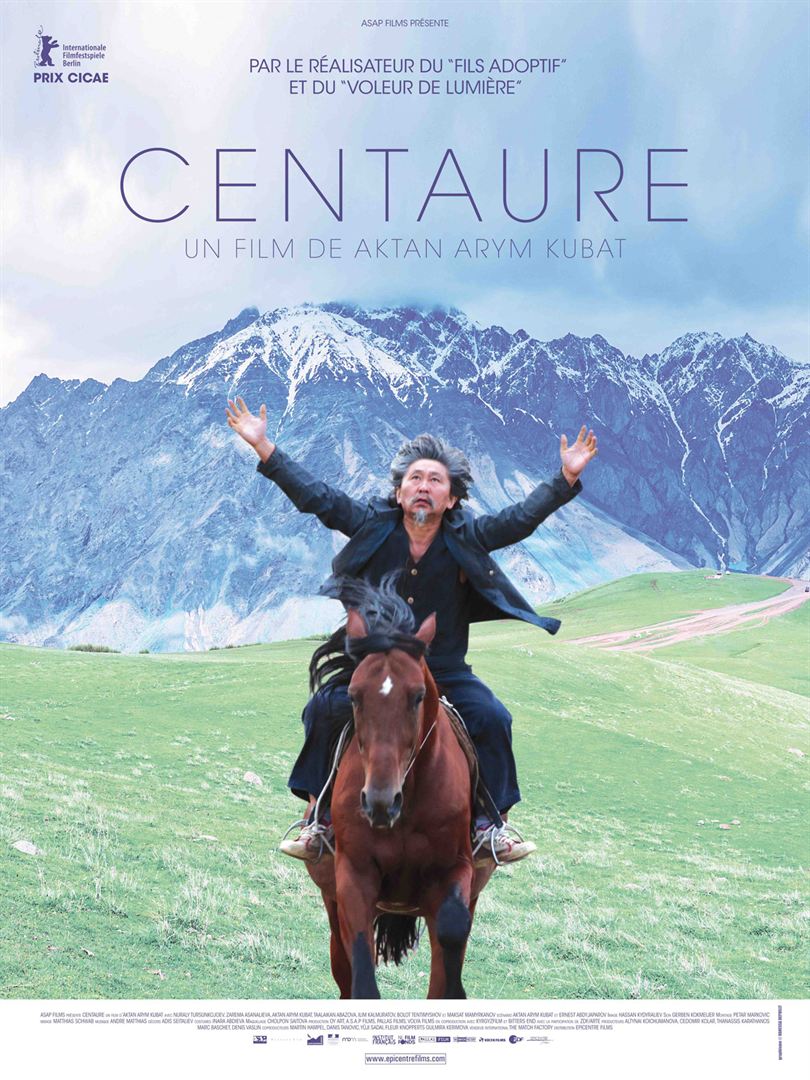

Gaspard (Félix Moati) se rend au mariage de son père (Johan Heldenbergh) qui dirige un zoo dans le Limousin. Il demande à Laura (Laetitia Dosch) de l’accompagner et de se faire passer pour sa petite amie. Il y retrouve sa sœur Coline (Christa Théret) qui vit en symbiose avec les animaux et son frère Virgil (Guillaume Gouix) qui porte à bout de bras l’entreprise familiale menacée de faillite. Centaure s’est marié sur le tard. Sa femme qu’il chérit est sourde et muette. Son fils, âgé de quatre ans seulement, tarde à parler. Projectionniste jusqu’à la fermeture de la salle de cinéma qui l’employait, il est désormais manœuvre sur les chantiers.

Centaure s’est marié sur le tard. Sa femme qu’il chérit est sourde et muette. Son fils, âgé de quatre ans seulement, tarde à parler. Projectionniste jusqu’à la fermeture de la salle de cinéma qui l’employait, il est désormais manœuvre sur les chantiers.