Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un fanatique d’extrême droite, commet un double attentat. Il fait d’abord exploser une bombe dans le centre d’Oslo, puis se rend sur l’île d’Utøya où se tient l’université d’été des jeunes socialistes. Lourdement armé, il assassine de sang froid les jeunes qu’il traque dans l’île minuscule. La tuerie dure soixante douze minutes jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.

Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un fanatique d’extrême droite, commet un double attentat. Il fait d’abord exploser une bombe dans le centre d’Oslo, puis se rend sur l’île d’Utøya où se tient l’université d’été des jeunes socialistes. Lourdement armé, il assassine de sang froid les jeunes qu’il traque dans l’île minuscule. La tuerie dure soixante douze minutes jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.

Peut-on filmer Utøya (ou le Bataclan ? ou Charlie Hebdo ? ou Nice ?) ? Certains se le demandent pointant du doigt le voyeurisme sinon le sensationnalisme dont les films prenant ces tueries pour sujet seraient inévitablement lestés. La réponse est moins éthique que cinématographique : tout est question de point de vue et de distance. Il n’y a aucune raison d’interdire au cinéma certains sujets a priori.

Passons à la question suivante. Comment filmer Utøya (ou le Bataclan ? ou Charlie Hebdo ? ou Nice ?) ? Plusieurs points de vue sont concevables.Quand Oliver Stone filme le 11-septembre, il choisit de suivre une escouade de sapeurs pompiers dans les tours en feu. Martin Guigui dans 9/11 s’attache lui à cinq personnes bloquées dans un ascenseur du World Trade Center. Pour raconter une catastrophe aérienne, l’amerrissage sur la Hudson River du vol 1549, Clint Eastwood se concentre sur le capitaine de l’avion Chesley « Sully » Sullenberger.

Pour la tuerie de Utøya plusieurs angles d’attaque étaient imaginables. On aurait pu se glisser dans le peau de Breivik, décrire son enfance, ses délires idéologiques, la préparation minutieuse de l’attentat, son exécution méthodique. On aurait pu au contraire éclater les perspectives : un film chorale filmant les mêmes scènes de plusieurs points de vue (celui de l’assassin, celui des jeunes pourchassés, celui d’un parent ou d’un ami au bout du téléphone portable, celui des vacanciers sur la rive inquiétés par les détonations venues de l’île toute proche, etc.)

On ne connaît pas celui de Paul Greengras qui vient de sortir sur Netflix (soupirs) Un 22 juillet. Le réalisateur américain semble se faire une spécialité de ces événements puisqu’il a déjà consacré deux films, aussi remarquables l’un que l’autre, le premier aux affrontements de 1972 à (London)Derry Bloody Sunday, le second aux attentats du 11 septembre, Vol 93.

Le Norvégien Erik Poppe adopte un point de vue radical. Il tourne une seule scène, en temps réel, le temps exact de la tuerie. Le plan séquence est d’une virtuosité impressionnante et permet immédiatement à Utøya , 22 Juillet de prendre rang parmi des films aussi célèbres que La Soif du mal, La Corde, Les Fils de l’homme ou Snake Eyes.

Mais ce plan-séquence n’est pas que de l’épate, de la poudre aux yeux. Il a un sens : nous faire ressentir, dans la durée et de l’intérieur, ce qu’ont éprouvé les jeunes. Au départ, pendant quelques minutes, on les voit discuter de l’attentat dont ils viennent d’apprendre la nouvelle dans le centre d’Oslo. Ils sont inquiets pour leurs proches restés en ville, mais n’ont aucune raison de s’inquiéter pour eux-mêmes. Puis des bruits se font entendre. Pétards ? détonations ? L’inquiétude se mue en terreur. Les jeunes courent dans tous les sens, cherchent un refuge, qui dans une tente, qui dans une souche d’arbre. La police, monopolisée par la gestion de l’attentat d’Oslo, est injoignable. Y a-t-il un tireur ? ou plusieurs ? Nous le savons ; mais les jeunes, eux, ne le savent pas.

Le procédé est d’une redoutable efficacité. Ils nous prend à la gorge, nous interpelle : qu’aurais je fait ? où serais-je allé me cacher ? Aurais-je porté secours à mon voisin au risque de ma vie ? La caméra choisit de s’attacher aux pas de Aya, une jeune fille passionnée de politique, effondrée d’avoir perdu la trace de sa petite sœur dans la bousculade. Cette héroïsation ne va pas de soi. Un autre parti aurait été de passer d’un jeune à l’autre. Mais elle nous permet de mettre un – beau – visage sur les victimes d’Utøya.

La bande-annonce

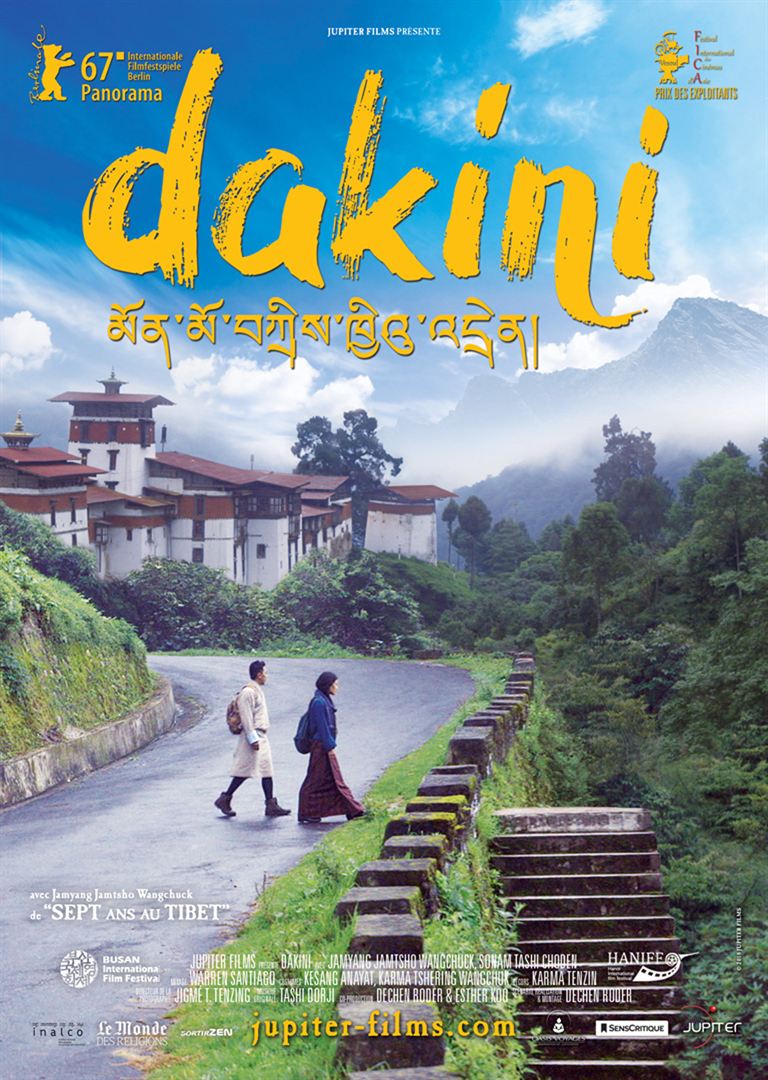

Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà.

Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà.

Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige.

Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige. À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard.

À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard. À Téhéran, de nos jours, un mystérieux serial killer assassine les cinéastes les plus réputés, tranche leurs têtes et trace sur leur front au cutter les lettres du mot « cochon » (« khook »).

À Téhéran, de nos jours, un mystérieux serial killer assassine les cinéastes les plus réputés, tranche leurs têtes et trace sur leur front au cutter les lettres du mot « cochon » (« khook »). Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un fanatique d’extrême droite, commet un double attentat. Il fait d’abord exploser une bombe dans le centre d’Oslo, puis se rend sur l’île d’Utøya où se tient l’université d’été des jeunes socialistes. Lourdement armé, il assassine de sang froid les jeunes qu’il traque dans l’île minuscule. La tuerie dure soixante douze minutes jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.

Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un fanatique d’extrême droite, commet un double attentat. Il fait d’abord exploser une bombe dans le centre d’Oslo, puis se rend sur l’île d’Utøya où se tient l’université d’été des jeunes socialistes. Lourdement armé, il assassine de sang froid les jeunes qu’il traque dans l’île minuscule. La tuerie dure soixante douze minutes jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre. Au cœur du Sichuan, sur les bords du fleuve Yang Tse, Chongqing se targue d’être la plus grande conurbation au monde avec trente-quatre millions d’habitants.

Au cœur du Sichuan, sur les bords du fleuve Yang Tse, Chongqing se targue d’être la plus grande conurbation au monde avec trente-quatre millions d’habitants. La cinquantaine bien frappée, Nina a vécu toute sa vie comme un oiseau sous la branche. Mais le fisc la rattrape qui lui réclame de payer sous un mois cinquante mille euros. Sur les conseils d’Emir, un réfugié bosniaque rencontré dans le métro dont elle coproduit le disque de rap (sic), Nina décide de ramener un go fast de Rotterdam (re-sic). L’accompagne dans son road trip à bord du SUV prêtée par une riche douairière (Arielle Dombasle) un garçonnet mutique (Jules Rotenberg) dont Emir lui a confié la garde.

La cinquantaine bien frappée, Nina a vécu toute sa vie comme un oiseau sous la branche. Mais le fisc la rattrape qui lui réclame de payer sous un mois cinquante mille euros. Sur les conseils d’Emir, un réfugié bosniaque rencontré dans le métro dont elle coproduit le disque de rap (sic), Nina décide de ramener un go fast de Rotterdam (re-sic). L’accompagne dans son road trip à bord du SUV prêtée par une riche douairière (Arielle Dombasle) un garçonnet mutique (Jules Rotenberg) dont Emir lui a confié la garde. Leningrad. Début des années quatre-vingts. L’URSS étouffe sous la chape de plomb bréjnievnienne. Les jeunes chassent leur ennui en écoutant la musique importée d’Occident sous le manteau. Mike est le chanteur du groupe Zoopark. Il est marié à Natacha. Débarque Viktor un jeune guitariste plein de talent.

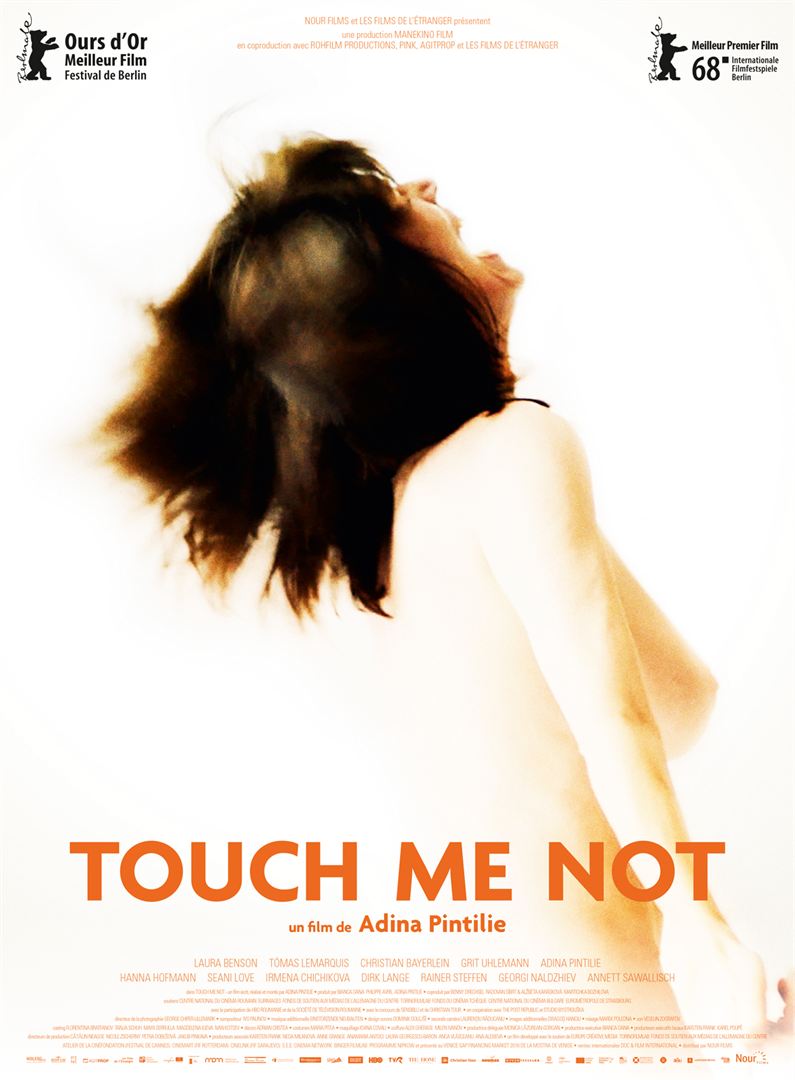

Leningrad. Début des années quatre-vingts. L’URSS étouffe sous la chape de plomb bréjnievnienne. Les jeunes chassent leur ennui en écoutant la musique importée d’Occident sous le manteau. Mike est le chanteur du groupe Zoopark. Il est marié à Natacha. Débarque Viktor un jeune guitariste plein de talent. La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e.

La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e. Megan Reed (Shay Mitchell remarquée dans Pretty Little Liars) est une ex-policière en cours de désintoxication affectée au service de nuit de la morgue d’un hôpital.

Megan Reed (Shay Mitchell remarquée dans Pretty Little Liars) est une ex-policière en cours de désintoxication affectée au service de nuit de la morgue d’un hôpital.