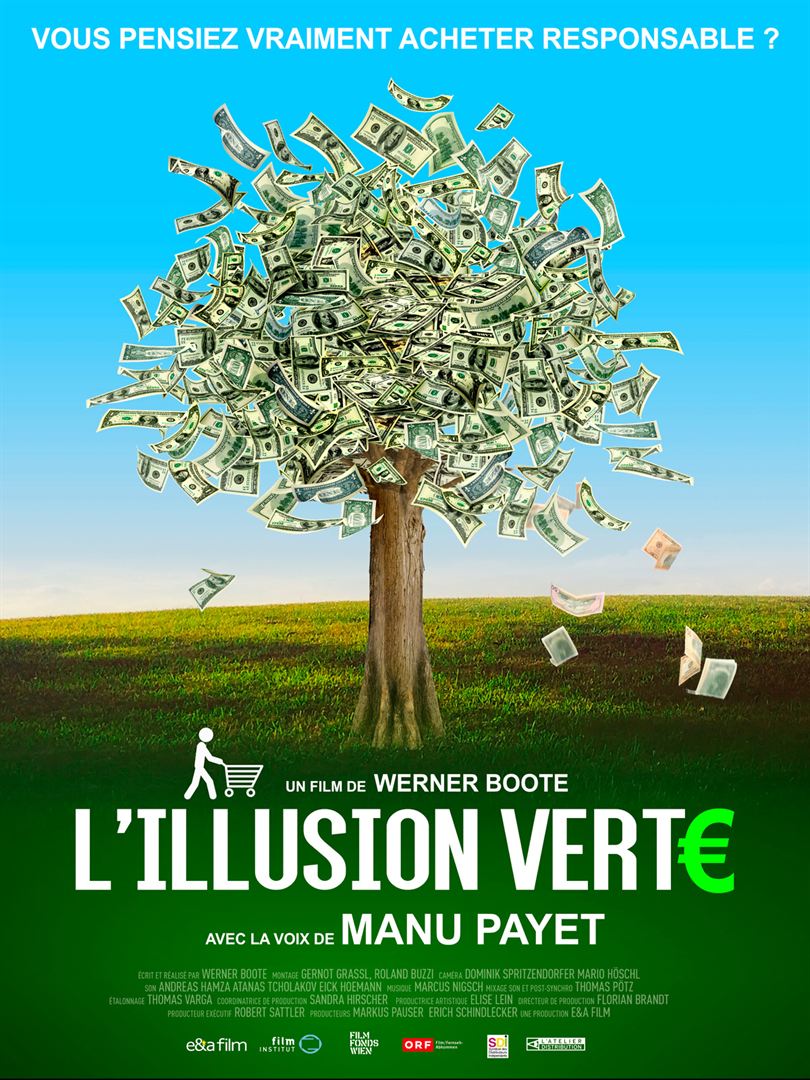

Le « bio » fait désormais partie de notre vie. Même s’il coûte plus cher, nous en consommons de plus en plus. Pourquoi ? par altruisme ou par égoïsme ? pour protéger la planète ou pour se protéger soi-même contre les pesticides et les conservateurs ?

Le « bio » fait désormais partie de notre vie. Même s’il coûte plus cher, nous en consommons de plus en plus. Pourquoi ? par altruisme ou par égoïsme ? pour protéger la planète ou pour se protéger soi-même contre les pesticides et les conservateurs ?

Mais que savons-nous du « bio » que nous consommons ? Le documentaire de Werner Boote nous en révèle la face cachée. Les grandes entreprises qui vendent bio ou qui se donnent les atours d’une compagnie « eco-friendly » sont, dit-il, moins motivés par le souci de l’écologie que par celui de leurs parts de marchés. Cette stratégie a un nom : le « greenwashing ».

Le réalisateur autrichien tourne son troisième documentaire. Les deux premiers étaient respectivement consacrés au plastique (Plastic Planet, 2008) et à la surpopulation (Population Boom, 2014). C’est en réalisant le premier qu’il a fait la connaissance de Kathrin Hartmann, une environnementaliste allemande. L’Illusion verte (en allemand : « le mensonge vert ») suit leur tour du monde du greenwashing. Le duo se répartit les rôles. Lui joue au Candide qui croit dans les produits bio et les étiquettes vertes, elle se pose en scientifique désabusée qui démasque les hypocrisies et rétablit les vérités cachées : en Indonésie où l’huile de palme soi-disant bio est produite en incendiant massivement la forêt tropicale, sur les bords du golfe du Mexique où le naufrage de la plateforme Deepwater n’en finit pas de causer des dégâts environnementaux, au Brésil où les peuples premiers sont spoliés de leur terre…

Comme on le constate à l’énumération des différents chapitres de ce long voyage, le duo perd parfois de vue son sujet.

Il aurait mieux fait de s’y tenir. Il aurait été intéressant de documenter sérieusement la question des labels écologiques. Sont-ils des arguments publicitaires utilisés par des entreprises en quête de profit ou des indicateurs fiables permettant aux consommateurs d’opérer des choix responsables ? La réponse des deux enquêteurs est sans ambiguïté. Elle ne laisse d’ailleurs guère la parole aux tenants de la thèse opposée.

Quand bien même les labels écologiques sanctionneraient des produits authentiquement durables, L’Illusion verte a un argument massue pour les discréditer : ce n’est pas aux consommateurs, par leurs choix d’achat, d’encourager des pratiques écologiques, mais aux pouvoirs publics, par la réglementation, d’interdire la mise sur le marché de biens de consommation produits selon des procédures qui ne respectent pas l’environnement.

L’idée n’est pas inepte. Mais, son énoncé ne suffit pas à meubler quatre vingt dix-sept minutes.

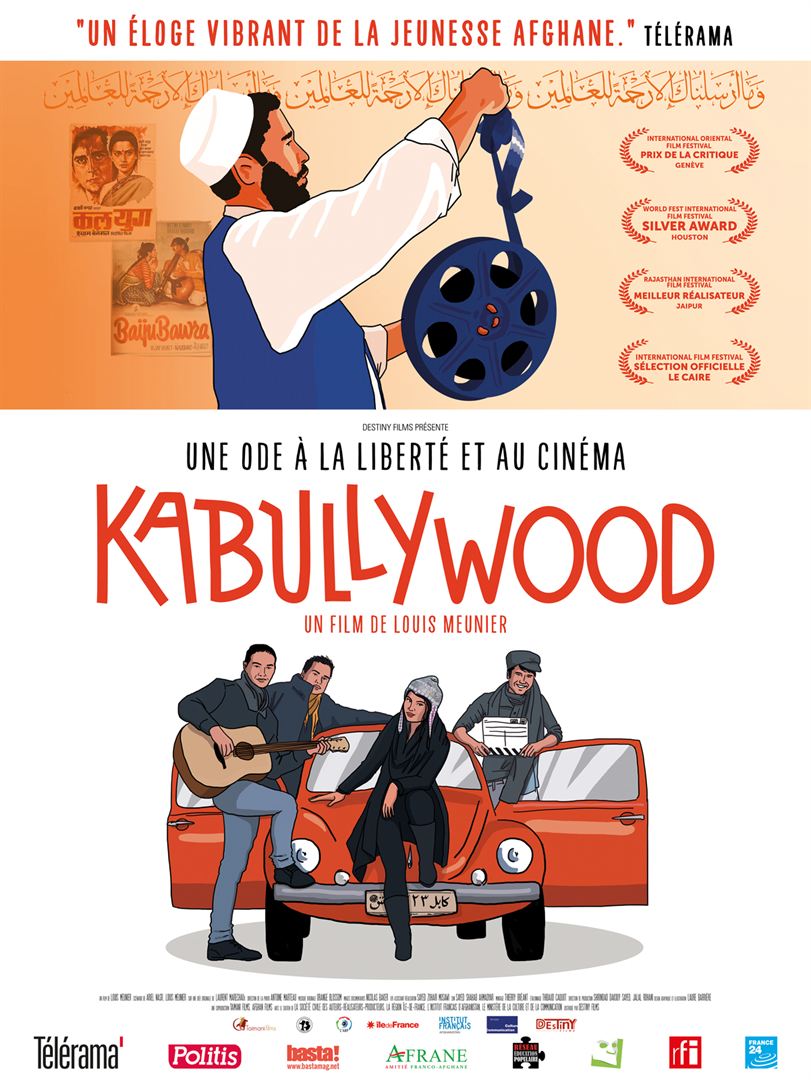

Shab, Mustafa, Sikandar et Qais sont des jeunes Afghans de la classe supérieure. Bourgeois bohèmes, la vingtaine, passionnés d’art et de culture, ils n’ont guère connu que la guerre dans leur pays. Lorsque le Génération Café, le seul bar de la capitale à offrir une programmation culturelle, est détruit par un attentat terroriste, les quatre jeunes gens se mobilisent. Ils vont retaper une ancienne salle de cinéma et la rouvrir au public.

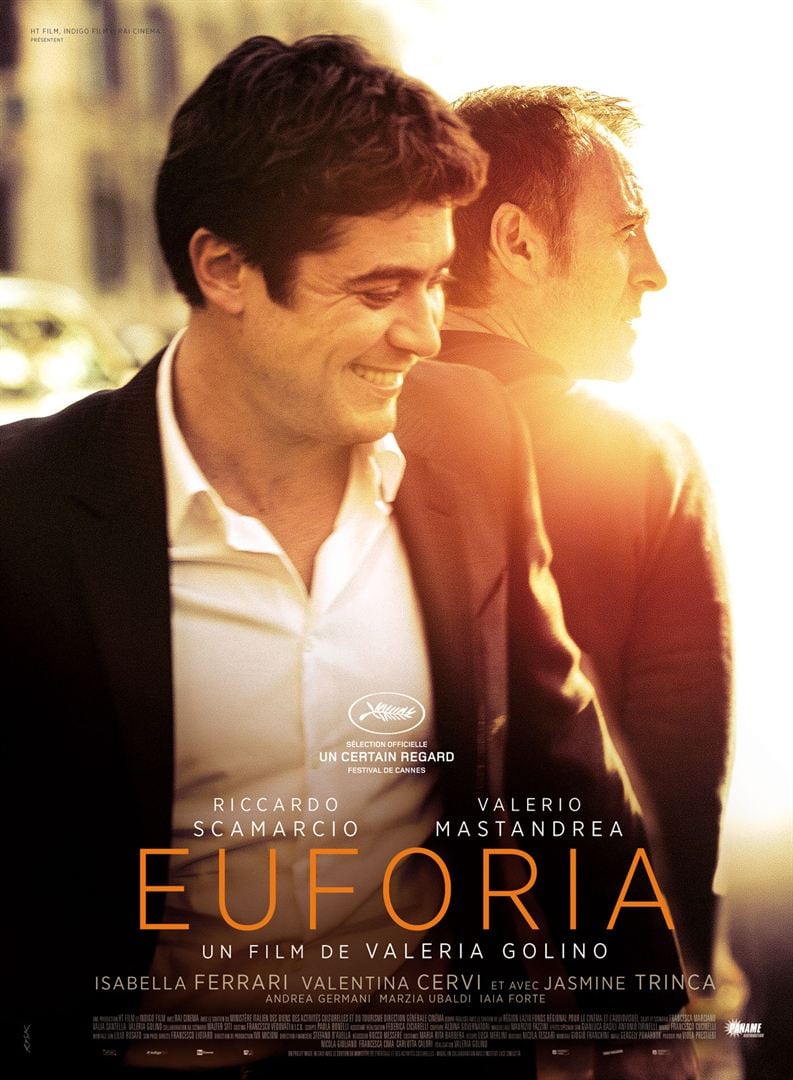

Shab, Mustafa, Sikandar et Qais sont des jeunes Afghans de la classe supérieure. Bourgeois bohèmes, la vingtaine, passionnés d’art et de culture, ils n’ont guère connu que la guerre dans leur pays. Lorsque le Génération Café, le seul bar de la capitale à offrir une programmation culturelle, est détruit par un attentat terroriste, les quatre jeunes gens se mobilisent. Ils vont retaper une ancienne salle de cinéma et la rouvrir au public. Matteo (Riccardo Scamarcio) et Ettore (Valerio Mastandrea) sont frères. Mais tout les oppose. Matteo vit à Rome dans un luxueux penthouse. Il travaille dans le monde de l’art. Homosexuel assumé, gros consommateur de cocaïne, il brûle la vie par les deux bouts. Marié, père de famille, Ettore vit encore en province non loin de sa mère et exerce la profession d’instituteur.

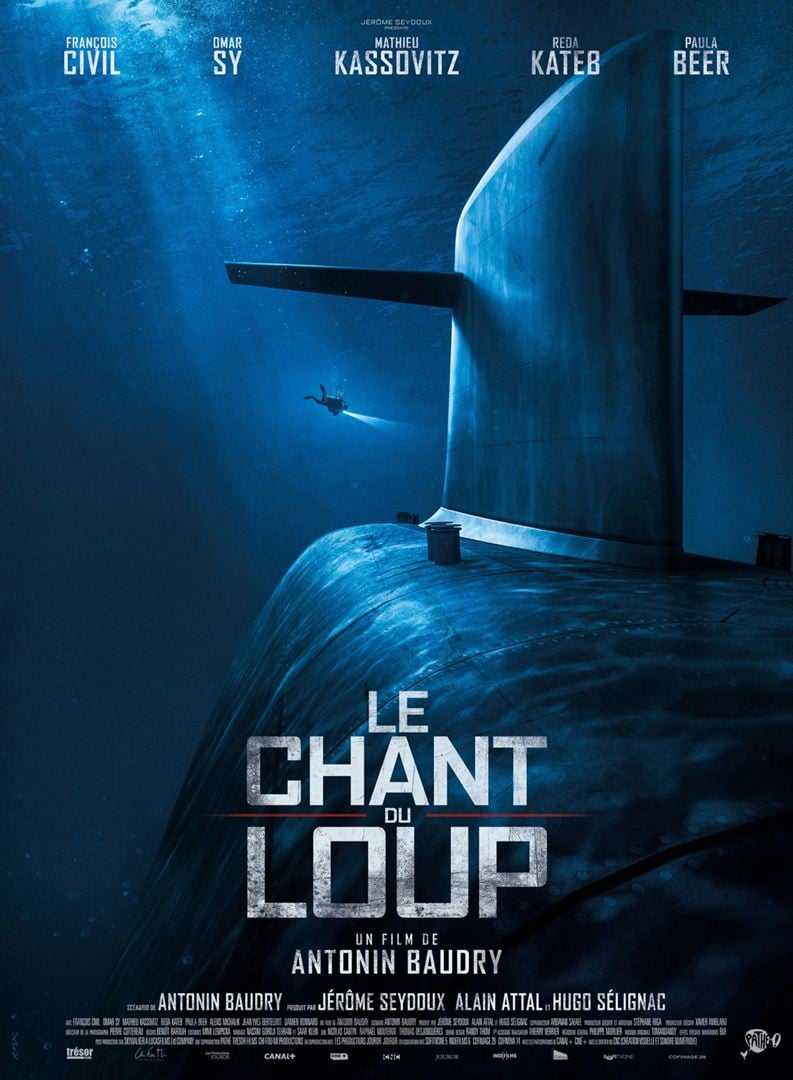

Matteo (Riccardo Scamarcio) et Ettore (Valerio Mastandrea) sont frères. Mais tout les oppose. Matteo vit à Rome dans un luxueux penthouse. Il travaille dans le monde de l’art. Homosexuel assumé, gros consommateur de cocaïne, il brûle la vie par les deux bouts. Marié, père de famille, Ettore vit encore en province non loin de sa mère et exerce la profession d’instituteur. Chanteraide (François Civil) est analyste en guerre accoustique. À bord d’un sous-marin, sans hublot ni caméra, il est « oreille d’or » chargé d’identifier par les seuls bruits qu’elles émettent les menaces et les cibles.

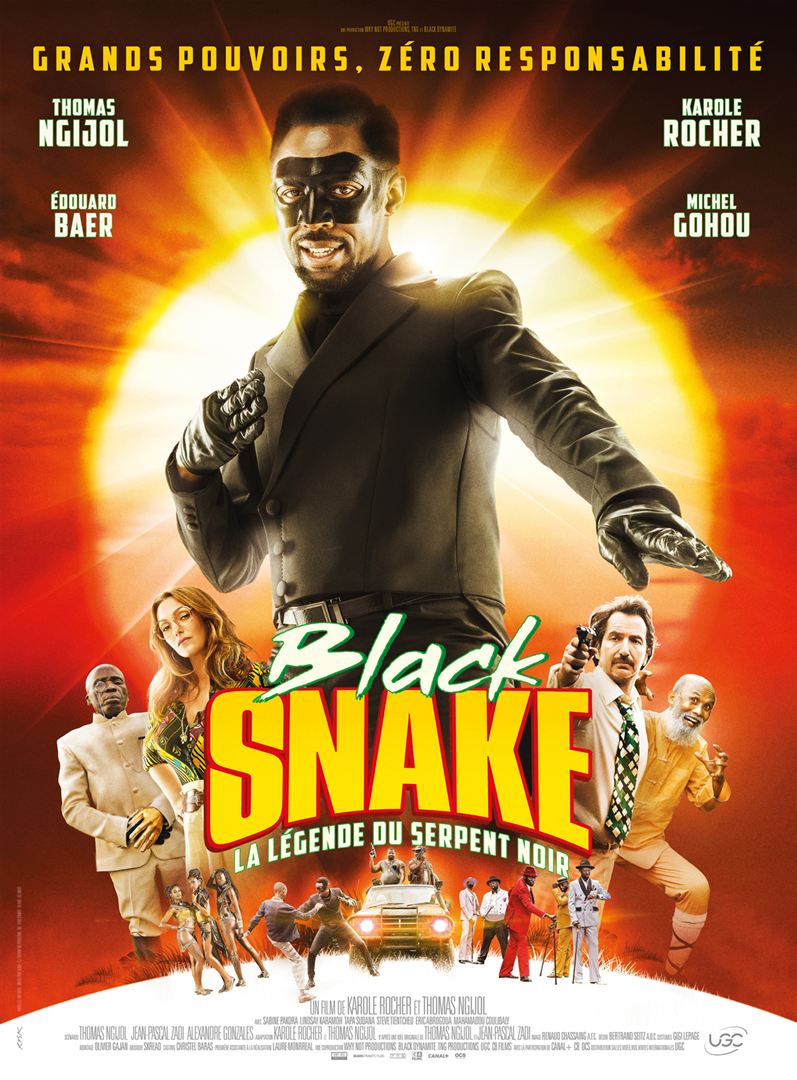

Chanteraide (François Civil) est analyste en guerre accoustique. À bord d’un sous-marin, sans hublot ni caméra, il est « oreille d’or » chargé d’identifier par les seuls bruits qu’elles émettent les menaces et les cibles. Clotaire Sangala (Thomas Ngijol) est né en Afrique dans des circonstances nimbées de mystère. Après avoir grandi en France, il revient dans son pays natal et y retrouve un grand-père chinois expert en arts martiaux.

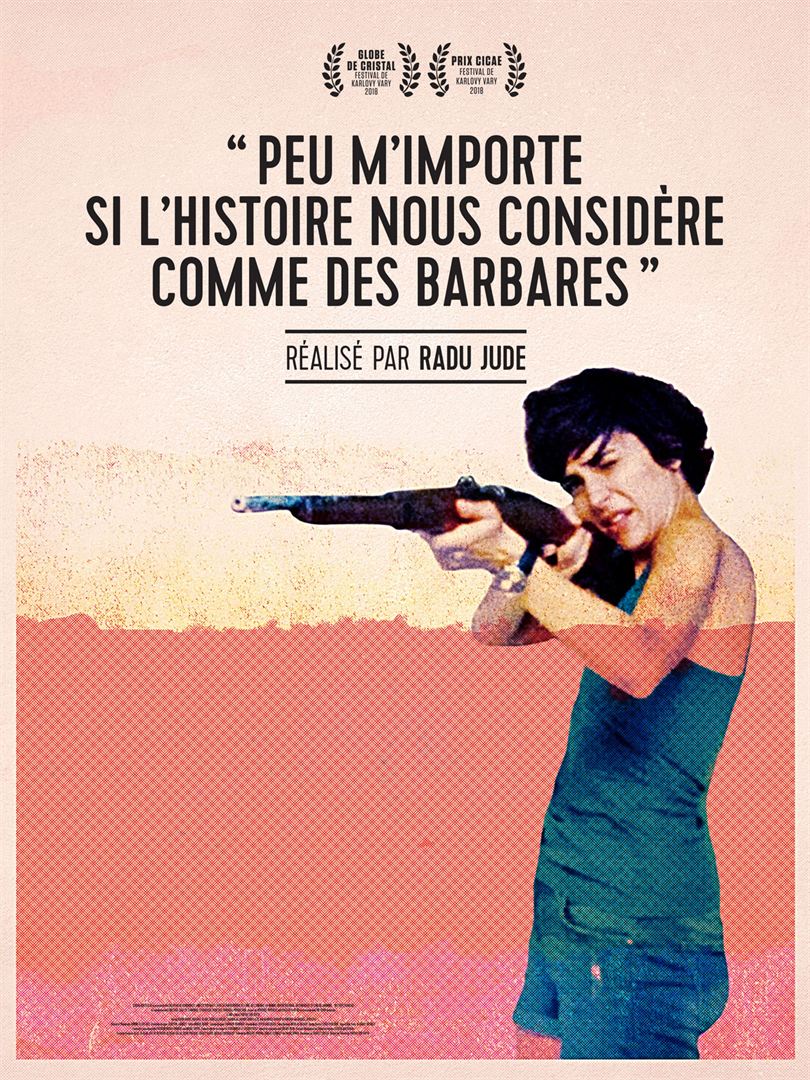

Clotaire Sangala (Thomas Ngijol) est né en Afrique dans des circonstances nimbées de mystère. Après avoir grandi en France, il revient dans son pays natal et y retrouve un grand-père chinois expert en arts martiaux. Mariani Marin (Iacob Ioana) est metteur en scène de théâtre. Elle travaille à la reconstitution du massacre des Juifs commis en 1941 à Odessa par les troupes roumaines pro-fascistes du général Antonescu.

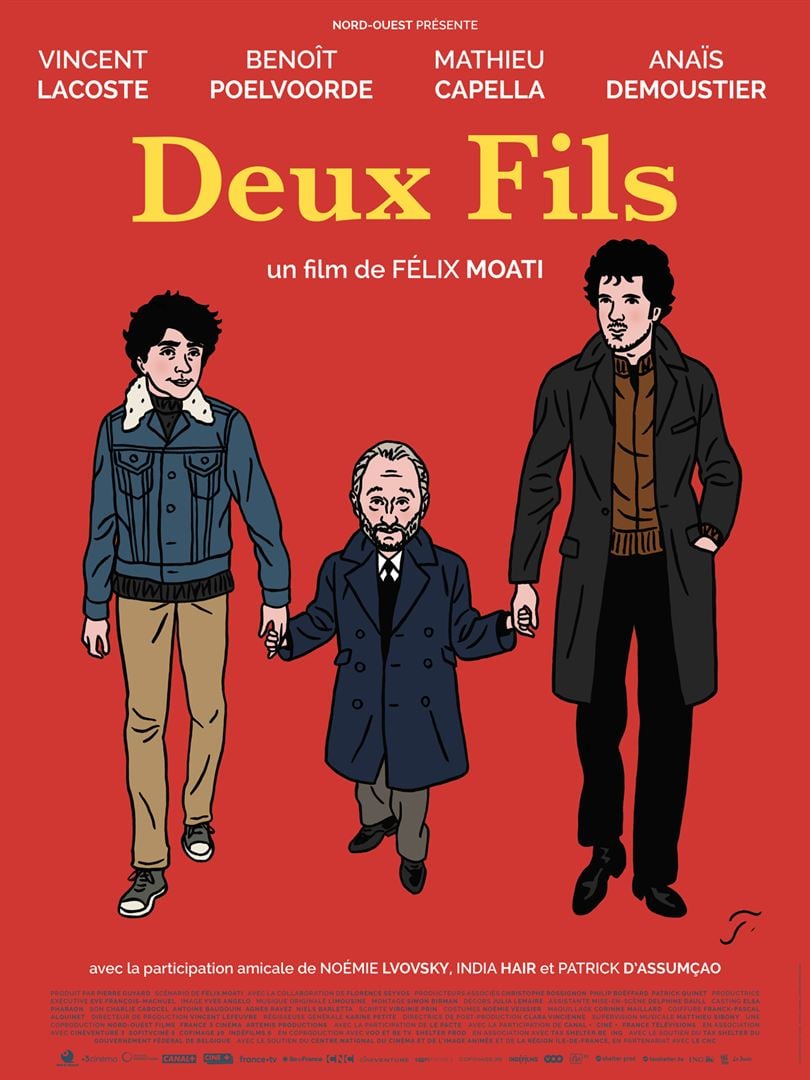

Mariani Marin (Iacob Ioana) est metteur en scène de théâtre. Elle travaille à la reconstitution du massacre des Juifs commis en 1941 à Odessa par les troupes roumaines pro-fascistes du général Antonescu. Joseph (Benoît Poelvoorde) a deux fils. Joachim (Vincent Lacoste) peine d’autant à achever ses études de psychiatrie qu’il sort d’une difficile rupture amoureuse. Ivan (Mathieu Capella), de dix ans son cadet, est en pleine crise d’adolescence. Joseph ne va guère mieux. La mort de son frère aîné l’a traumatisé. Il a décidé d’abandonner son métier et de se consacrer à la littérature.

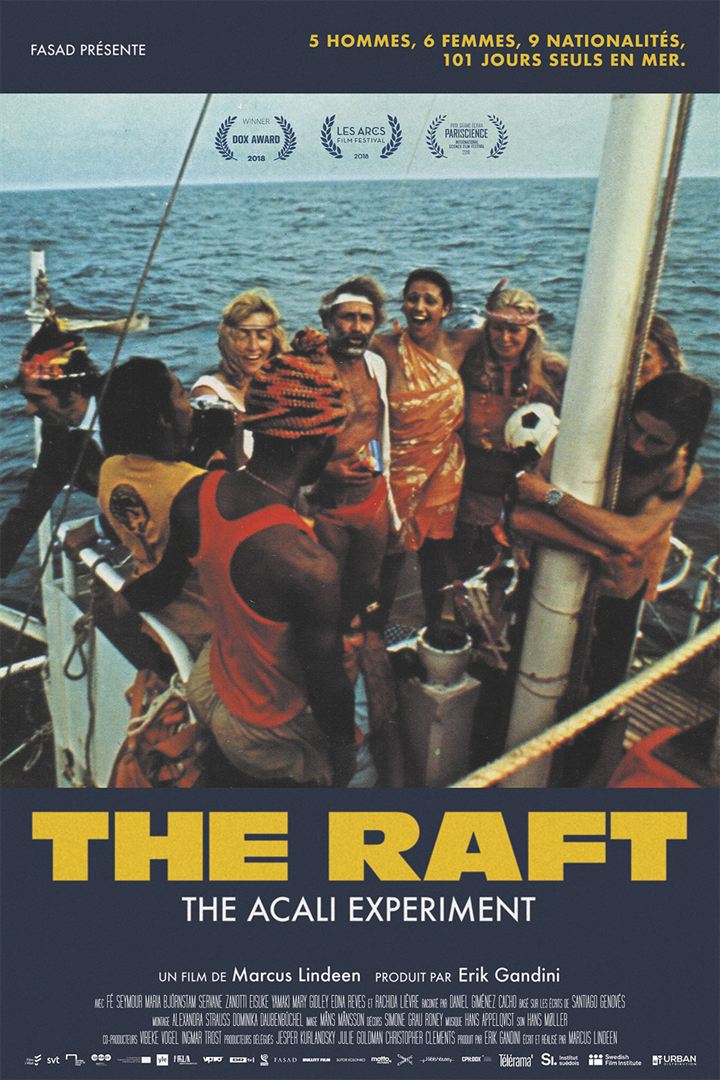

Joseph (Benoît Poelvoorde) a deux fils. Joachim (Vincent Lacoste) peine d’autant à achever ses études de psychiatrie qu’il sort d’une difficile rupture amoureuse. Ivan (Mathieu Capella), de dix ans son cadet, est en pleine crise d’adolescence. Joseph ne va guère mieux. La mort de son frère aîné l’a traumatisé. Il a décidé d’abandonner son métier et de se consacrer à la littérature. En 1973, l’anthropologue mexicain Santiago Genovés décide de réaliser une ambitieuse expérimentation. Pour étudier les mécanismes de la violence, la façon dont elle naît au sein d’un groupe, se contient ou dégénère, il place six femmes et cinq hommes à bord d’un radeau au milieu de l’Atlantique entre les Canaries et le Yucatán. Pour attiser les tensions, il les choisit de pays, de conditions et de religions différentes, apparie des blondes appétissantes et un prêtre angolais.

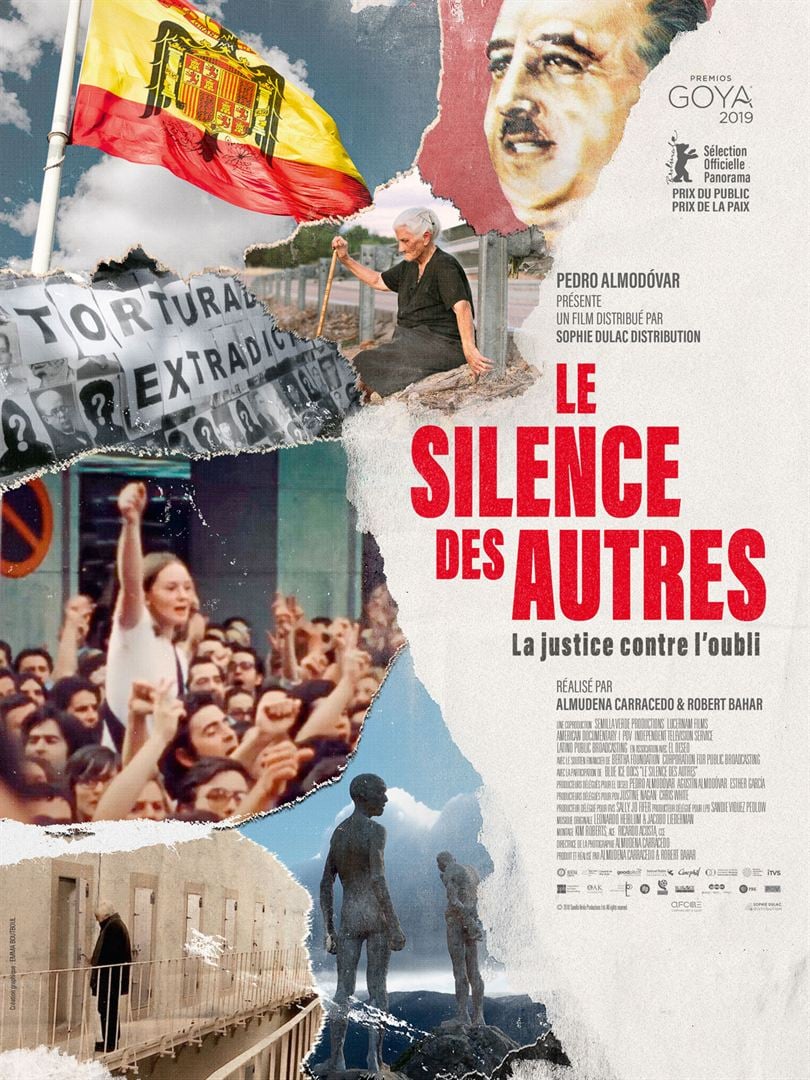

En 1973, l’anthropologue mexicain Santiago Genovés décide de réaliser une ambitieuse expérimentation. Pour étudier les mécanismes de la violence, la façon dont elle naît au sein d’un groupe, se contient ou dégénère, il place six femmes et cinq hommes à bord d’un radeau au milieu de l’Atlantique entre les Canaries et le Yucatán. Pour attiser les tensions, il les choisit de pays, de conditions et de religions différentes, apparie des blondes appétissantes et un prêtre angolais. En 1977, deux ans après la mort du Caudillo, la jeune démocratie espagnole vote une loi d’amnistie générale qui exonère de leurs responsabilités les auteurs de crimes commis sous le franquisme. Entre l’oubli et la justice, l’Espagne post-franquiste choisit l’oubli. Entre la repentance et la réconciliation, elle préfère la réconciliation.

En 1977, deux ans après la mort du Caudillo, la jeune démocratie espagnole vote une loi d’amnistie générale qui exonère de leurs responsabilités les auteurs de crimes commis sous le franquisme. Entre l’oubli et la justice, l’Espagne post-franquiste choisit l’oubli. Entre la repentance et la réconciliation, elle préfère la réconciliation. Dans un vingt-sixième siècle post-apocalyptique, l’humanité se divise en deux zones aux frontières infranchissables. À quelques milliers de mètres au-dessus de la terre, Zalem, cité inaccessible, est dit-on peuplée d’humains vivant dans un luxe inouï. En dessous d’elle, Iron City est une décharge, construite autour des rebuts déversés par Zalem, qui rassemble la lie de l’humanité, des cyborgs, des assassins et des chasseurs de prime.

Dans un vingt-sixième siècle post-apocalyptique, l’humanité se divise en deux zones aux frontières infranchissables. À quelques milliers de mètres au-dessus de la terre, Zalem, cité inaccessible, est dit-on peuplée d’humains vivant dans un luxe inouï. En dessous d’elle, Iron City est une décharge, construite autour des rebuts déversés par Zalem, qui rassemble la lie de l’humanité, des cyborgs, des assassins et des chasseurs de prime.