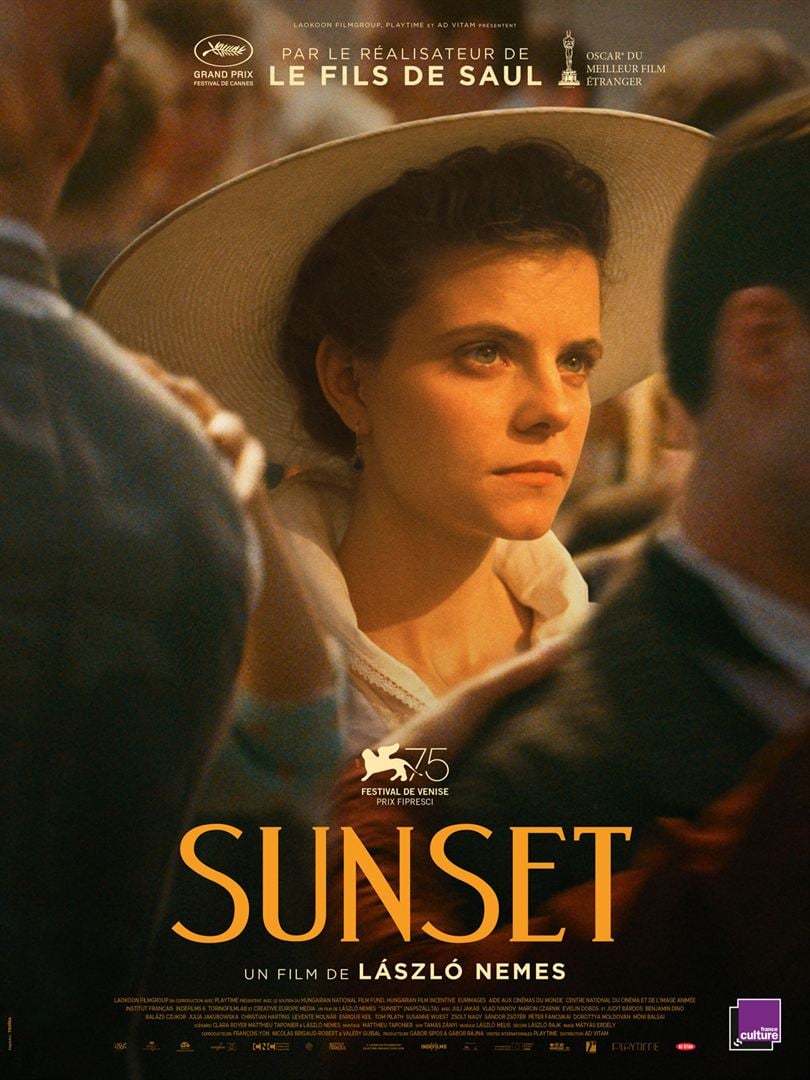

En 1913 à Budapest, Irisz Leiter est à la recherche de ses origines. Ses parents sont morts dans l’incendie de leur chapellerie qui, depuis lors, est dirigée par un capitaine d’industrie cynique et sans scrupule, Oszkár Brill.

En 1913 à Budapest, Irisz Leiter est à la recherche de ses origines. Ses parents sont morts dans l’incendie de leur chapellerie qui, depuis lors, est dirigée par un capitaine d’industrie cynique et sans scrupule, Oszkár Brill.

La jeune Irisz réclame sinon sa part d’héritage, du moins un emploi que M. Brill lui refuse. La raison de son refus se révèle à Irisz progressivement : un vif désaccord a opposé le frère d’Irisz, Kálmán, au repreneur de l’affaire de ses parents. Kálmán a disparu, prenant la tête d’une bande de jeunes révolutionnaires. Irisz part à sa recherche.

On se souvient du précédent film de László Nemes et du choc qu’il avait causé à Cannes en 2015. Le Fils de Saul qui filmait de l’intérieur, à travers les yeux d’un membre d’un Sonderkommando, l’horreur d’Auschwitz. Le Fils de Saul reposait sur un mode opératoire très particulier : des longs plans séquences au plus près de son personnage, une caméra myope, sans focale, incapable de distinguer une image nette à plus d’un mètre, une bande son saturée de bruit et de cris.

Sunset reproduit exactement le même procédé. Comme dans Le Fils de Saul, la caméra ne quitte pas Irisz. Comme dans Le Fils de Saul, les plans-séquences d’une incroyable virtuosité se succèdent, certains dépassant la dizaine de minutes. Comme dans Le Fils de Saul, on voit le monde à travers les yeux myopes d’Irisz : un grand flou et beaucoup de bruit.

Autant ce procédé était pertinent pour Auschwitz, autant il ne l’est guère pour filmer la fin d’une époque, ce flamboyant crépuscule de l’empire austro-hongrois qui allait s’écrouler un an plus tard dans les tranchées de la Première guerre mondiale.

Car, une fois qu’on aura compris que « tout est chaos » (ainsi que l’avait chanté une Mylène Farmer désenchantée), les cent-soixante deux minutes du film sont bien longues. Elles le sont d’autant plus que László Nemes ne nous facilite pas la tâche en nous entraînant dans une histoire rocambolesque et touffue dont on a tôt fait de décrocher. On est vite perdus, comme on l’est par exemple à la lecture des romans de Thomas Pynchon ou de Don DeLillo. Pour certains c’est le signe d’un génie ; pour d’autres d’une fumisterie.

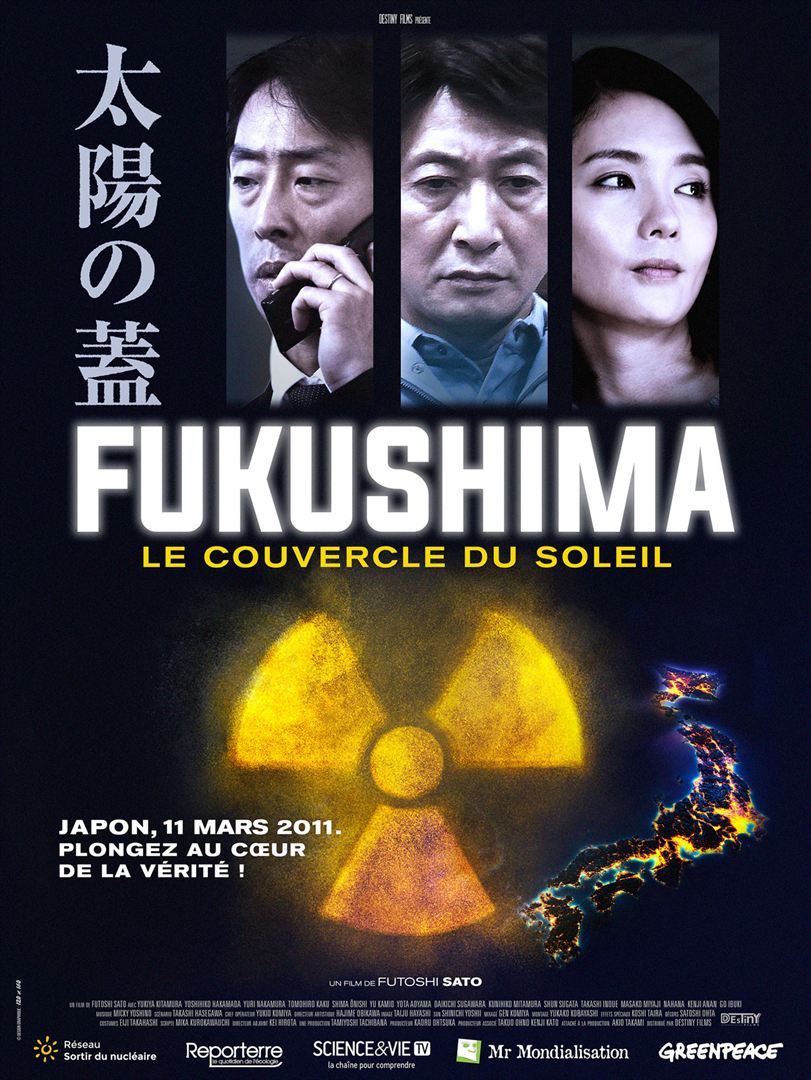

Le 11 mars 2011, le Japon connaît le plus important séisme de son histoire : un tremblement de terre de magnitude 9 dont l’épicentre se situe à 130 km des côtes nord-est de Honshu, l’île principale de l’archipel nippon. Le séisme et le tsunami qu’il provoque mettent hors service le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte.

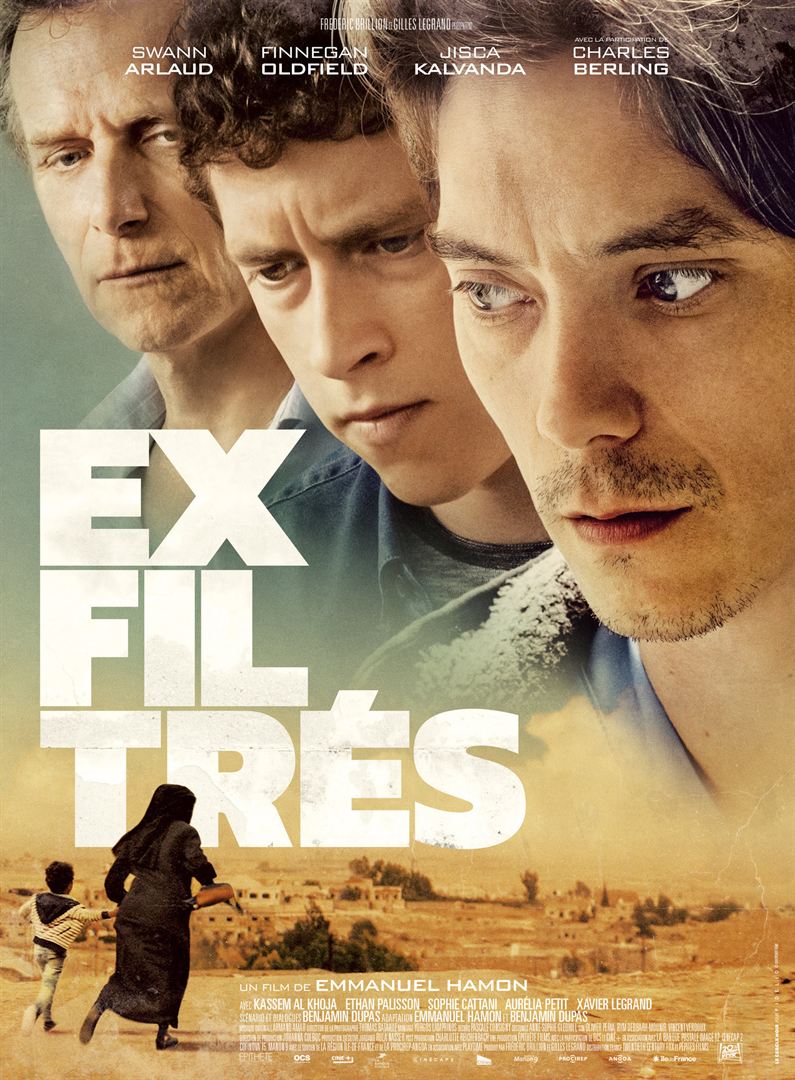

Le 11 mars 2011, le Japon connaît le plus important séisme de son histoire : un tremblement de terre de magnitude 9 dont l’épicentre se situe à 130 km des côtes nord-est de Honshu, l’île principale de l’archipel nippon. Le séisme et le tsunami qu’il provoque mettent hors service le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte. Assistante sociale en Seine Saint-Denis, Faustine (Jisca Kalvanda) s’est radicalisée à l’insu de son mari au contact de quelques jeunes dont elle a eu la charge, partis combattre avec Daech en Syrie. Prétextant à son époux un séjour balnéaire en Turquie, elle décide de les rejoindre en compagnie de son fils de cinq ans. Mais dès son arrivée à Rakka, la jeune Française déchante vite.

Assistante sociale en Seine Saint-Denis, Faustine (Jisca Kalvanda) s’est radicalisée à l’insu de son mari au contact de quelques jeunes dont elle a eu la charge, partis combattre avec Daech en Syrie. Prétextant à son époux un séjour balnéaire en Turquie, elle décide de les rejoindre en compagnie de son fils de cinq ans. Mais dès son arrivée à Rakka, la jeune Française déchante vite. Depuis près de quarante ans, Maguy Marin occupe une place bien à elle dans la danse contemporaine française. Formée à Bruxelles par Maurice Béjart, elle dirige le Centre chorégraphique national de Créteil puis de Lyon.

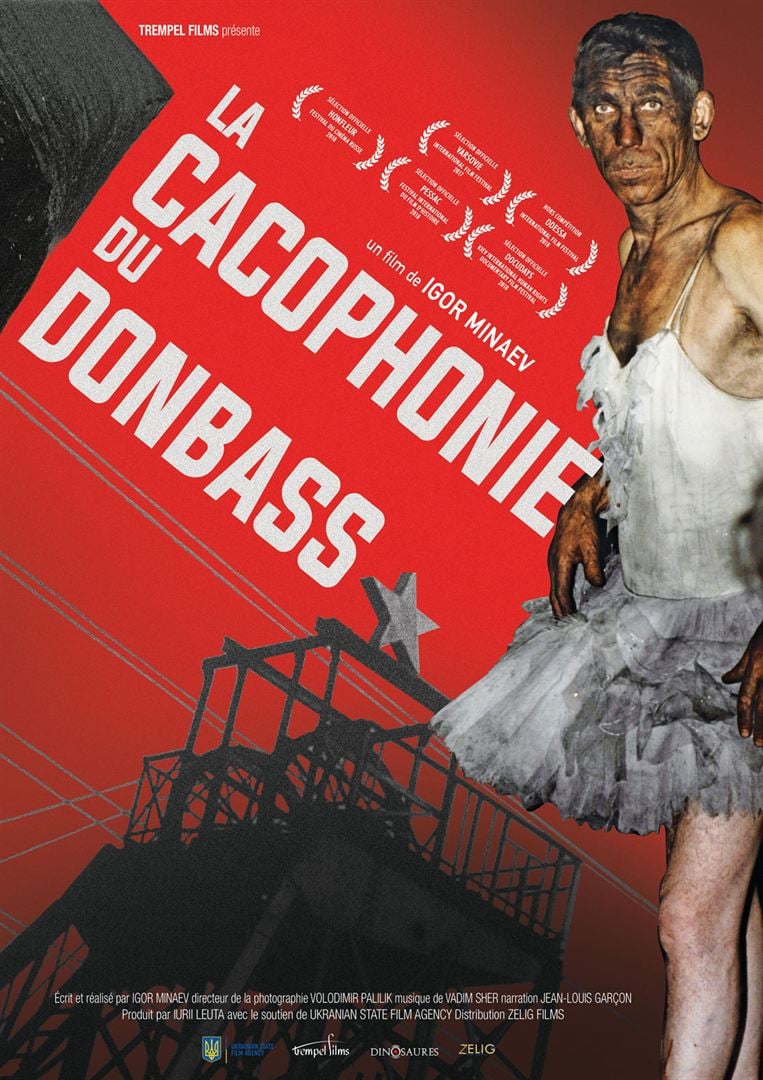

Depuis près de quarante ans, Maguy Marin occupe une place bien à elle dans la danse contemporaine française. Formée à Bruxelles par Maurice Béjart, elle dirige le Centre chorégraphique national de Créteil puis de Lyon. La propagande soviétique a longtemps fait du Donbass, une région minière située à l’est de l’Ukraine, une terre de cocagne. Ses travailleurs étaient des demi-dieux prolétariens. Stakhanov, qui en une nuit d’août 1935 abattit la tâche normale de sept de ses collègues, en devint le mythique porte-drapeau. Ils étaient les héros du film La Symphonie du Donbass réalisé en 1930 par Dziga Vertov.

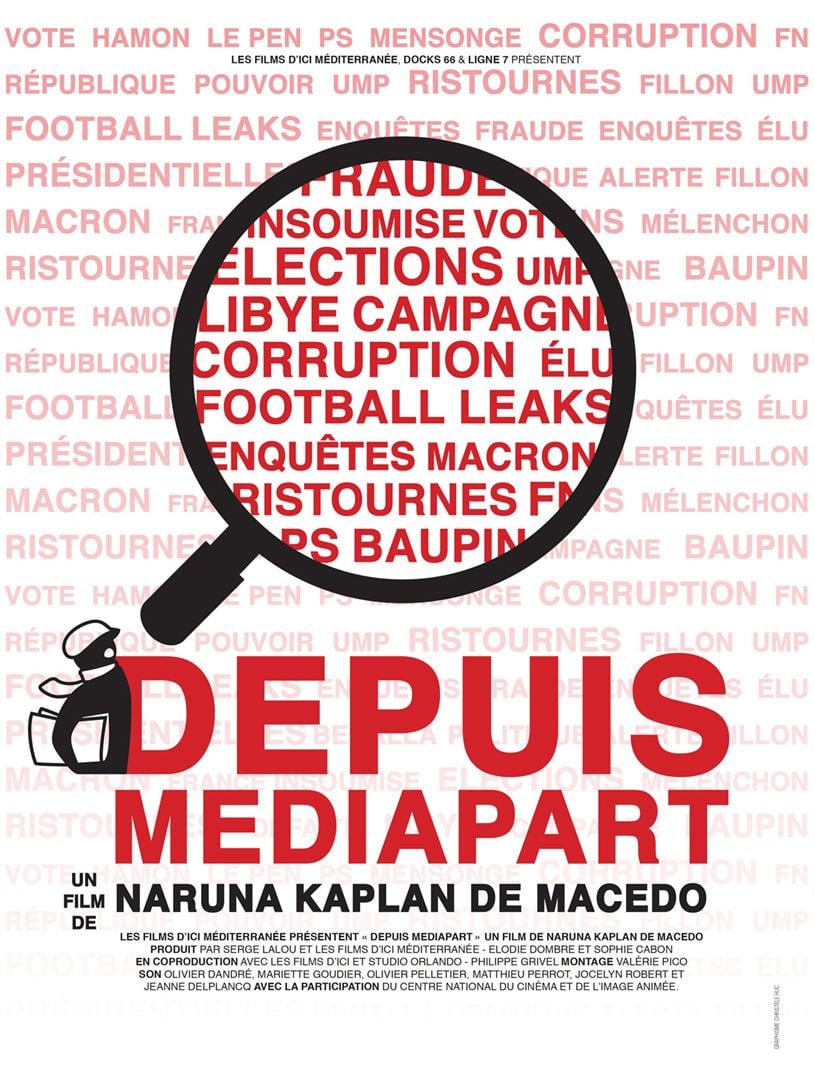

La propagande soviétique a longtemps fait du Donbass, une région minière située à l’est de l’Ukraine, une terre de cocagne. Ses travailleurs étaient des demi-dieux prolétariens. Stakhanov, qui en une nuit d’août 1935 abattit la tâche normale de sept de ses collègues, en devint le mythique porte-drapeau. Ils étaient les héros du film La Symphonie du Donbass réalisé en 1930 par Dziga Vertov. La documentariste Naruna Kaplan de Macedo a été embedded pendant un an dans la rédaction de Médiapart. Des centaines d’heures de rush qu’elle y a tournées, elle en a gardé avec sa monteuse cent minutes principalement consacrées à la campagne présidentielle de 2017 et à la victoire inattendue d’Emmanuel Macron.

La documentariste Naruna Kaplan de Macedo a été embedded pendant un an dans la rédaction de Médiapart. Des centaines d’heures de rush qu’elle y a tournées, elle en a gardé avec sa monteuse cent minutes principalement consacrées à la campagne présidentielle de 2017 et à la victoire inattendue d’Emmanuel Macron. Originaire de Marseille, Antoine d’Agata est un des photographes les plus radicaux et les plus célèbres de sa génération. Franck Landron le suit dans ses voyages, en France et en Thaïlande, et interroge une œuvre qui repousse les limites.

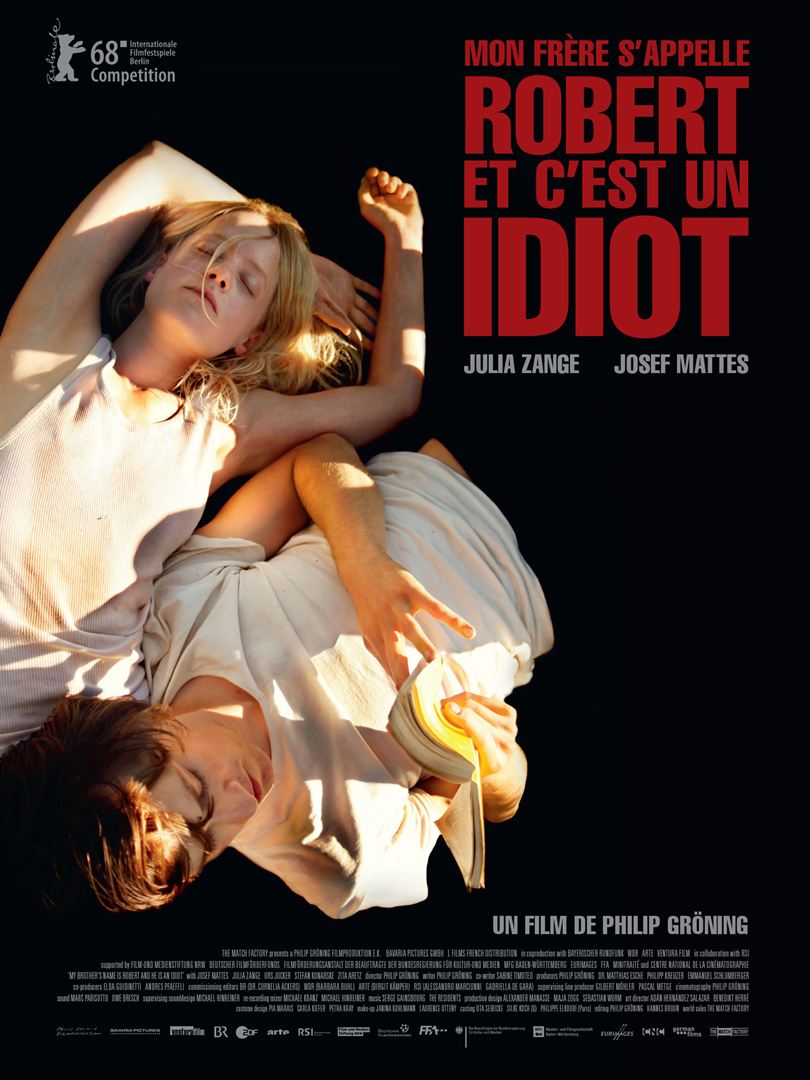

Originaire de Marseille, Antoine d’Agata est un des photographes les plus radicaux et les plus célèbres de sa génération. Franck Landron le suit dans ses voyages, en France et en Thaïlande, et interroge une œuvre qui repousse les limites. Robert et Elena sont frère et sœur. Elena prépare son bac de philosophie. Dans la campagne, à deux pas d’une station service, au bord d’une route déserte, les adolescents révisent.

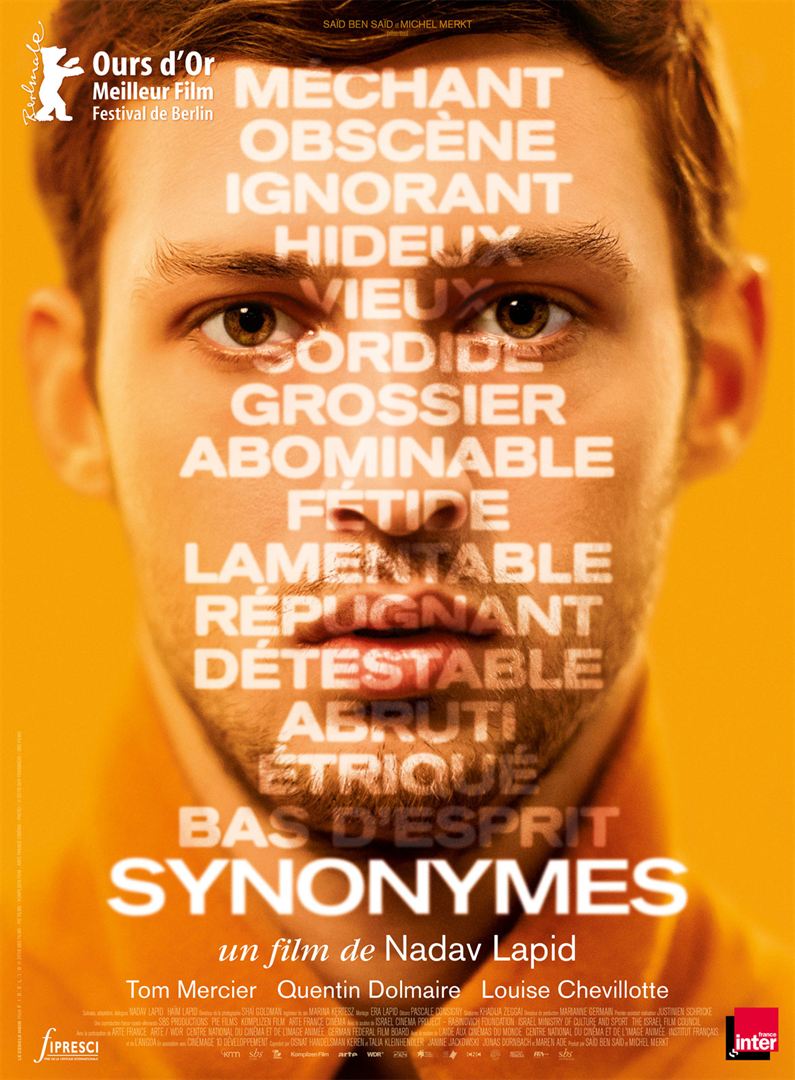

Robert et Elena sont frère et sœur. Elena prépare son bac de philosophie. Dans la campagne, à deux pas d’une station service, au bord d’une route déserte, les adolescents révisent. À la fin de son service militaire, Yoav (Tom Mercier, révélation du film) a quitté Israël pour s’installer en France. Il y fait la connaissance d’un jeune couple, Émile (Quentin Dolmaire découvert chez Desplechin) et Caroline (Louise Chevillotte, remarquée chez Garrel), qui prend le jeune homme sous sa coupe. Yoav tire le diable par la queue dans un minuscule studio situé près de la place de la République. Il pose pour des photos X, trouve un emploi au consulat général d’Israël, tente de fuir son père venu le ramener en Israël.

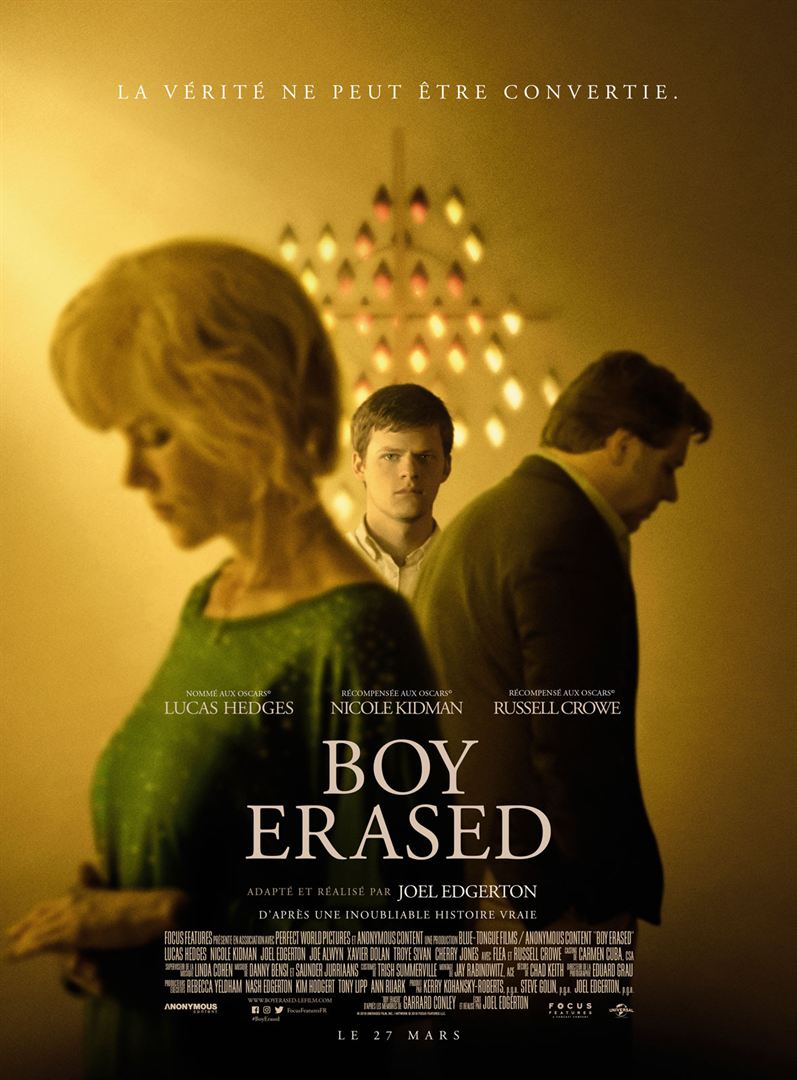

À la fin de son service militaire, Yoav (Tom Mercier, révélation du film) a quitté Israël pour s’installer en France. Il y fait la connaissance d’un jeune couple, Émile (Quentin Dolmaire découvert chez Desplechin) et Caroline (Louise Chevillotte, remarquée chez Garrel), qui prend le jeune homme sous sa coupe. Yoav tire le diable par la queue dans un minuscule studio situé près de la place de la République. Il pose pour des photos X, trouve un emploi au consulat général d’Israël, tente de fuir son père venu le ramener en Israël. Jared Eamons (Lucas Hedges propulsé ado à problèmes depuis Manchester by the sea) est le fils unique d’un couple aimant. Son père (Russell Crowe lesté – ou pas – de trente kilos supplémentaires) est un prêcheur baptiste. Sa mère (Nicole Kidman joue sans maquillage le rôle d’une épouse botoxée) accepte sans mot dire les oukases de son mari.

Jared Eamons (Lucas Hedges propulsé ado à problèmes depuis Manchester by the sea) est le fils unique d’un couple aimant. Son père (Russell Crowe lesté – ou pas – de trente kilos supplémentaires) est un prêcheur baptiste. Sa mère (Nicole Kidman joue sans maquillage le rôle d’une épouse botoxée) accepte sans mot dire les oukases de son mari.