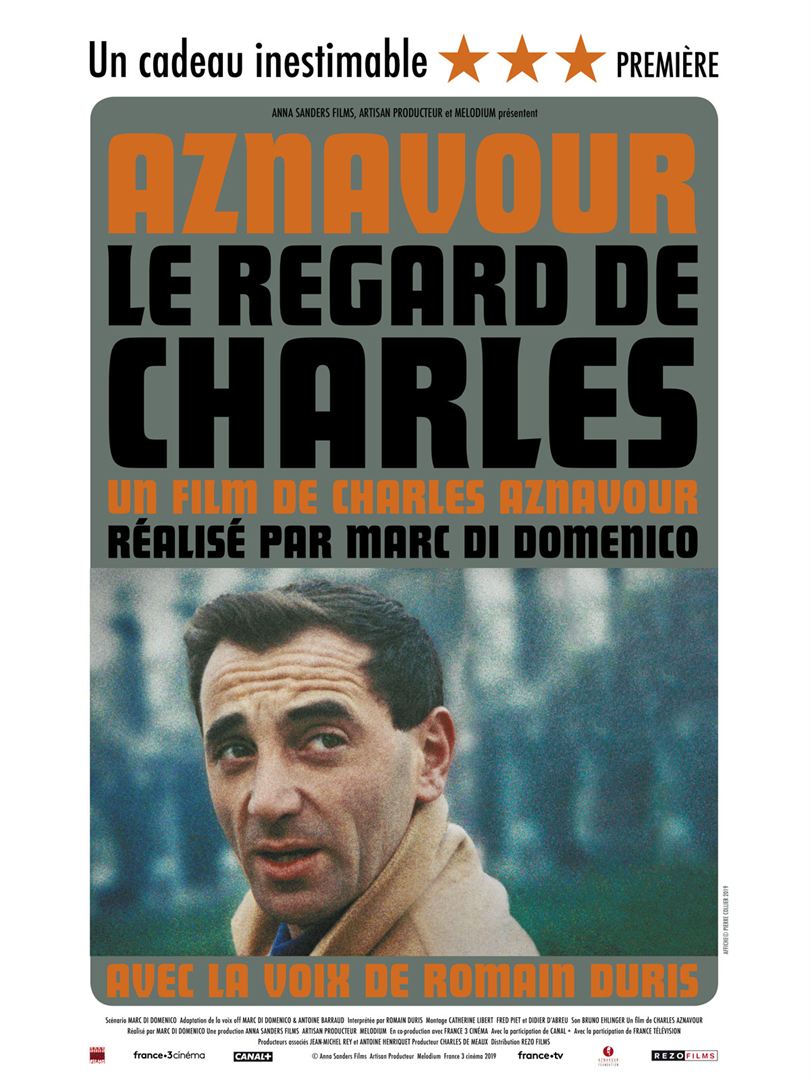

Avec une caméra offerte en 1948 par Piaf dont il était le secrétaire, Charles Aznavour a filmé sa vie. Quelques années avant sa mort, il a ouvert à Marc di Domenico ses archives en lui confiant la mission d’en faire un film. Il est mort l’an dernier sans en voir l’achèvement.

Avec une caméra offerte en 1948 par Piaf dont il était le secrétaire, Charles Aznavour a filmé sa vie. Quelques années avant sa mort, il a ouvert à Marc di Domenico ses archives en lui confiant la mission d’en faire un film. Il est mort l’an dernier sans en voir l’achèvement.

Je connais mal Aznavour. Avec Brel, Brassens et Bécaud, il faisait partie des chanteurs préférés de la génération de mes parents. C’est la raison pour laquelle il me semblait si ringard et que je lui préférais, par esprit de contradiction, Jeanne Mas, Mylène Farmer et Gilbert Montagné. Preuve s’il en fallait du raffinement de mes goûts musicaux !

Pourtant, en allant voir ce documentaire, je réalise que ces chansons sont entrées dans notre vie : Les Comédiens, Hier encore, For me Formidable, La Bohême, Emmenez-moi… Impossible de lire cette énumération sans avoir dans la tête une mélodie et des paroles – qui, cher lecteur, vous accompagneront pour le restant de la journée.

« Un film de Charles Aznavour réalisé par Marc di Domenico ». Les mots qui barrent l’affiche posent question : de qui est ce film ? Il s’agit, nous dit-on, d’images tournées par Aznavour. Et pourtant, on le voit souvent à l’écran. Et c’est tant mieux. Les images qu’il ramène de ses tournées (aux États-Unis, au Japon, en Afrique, en Arménie) n’ont guère plus d’intérêt que les soirées diapo de Tonton Paul et de Tata Nénette [ma grand-tante s’appelait en effet Antoinette]. En revanche, on aime le voir, sec comme une trique, aussi maigre que minuscule (1m60 au garrot). Et surtout, on aime l’entendre…

On apprend quelques détails de sa vie privée, qui fut chaotique. Une première femme, Micheline, et la vie de Bohême dans une soupente de Montmartre. Une deuxième, Evelyn, « la renarde », avec laquelle il part (en paquebot !) à la conquête des États-Unis. Et une troisième, Ulla, qu’il épouse à Las Vegas en 1967 et qu’il ne quittera plus. Six enfants dont Patrick qui meurt à vingt-cinq ans d’une overdose et pour laquelle il composera L’Aiguille. Une vie…

Souleiman travaille à Dakar à la construction d’une immense tour. La colère gronde parmi les ouvriers qui n’ont pas été payés depuis trois mois. Souleiman est amoureux de Ada, une jeune fille de son quartier que ses parents ont promise à Omar. Ada est elle aussi amoureuse de Souleiman et ne veut pas épouser le parti choisi par ses parents contre son gré.

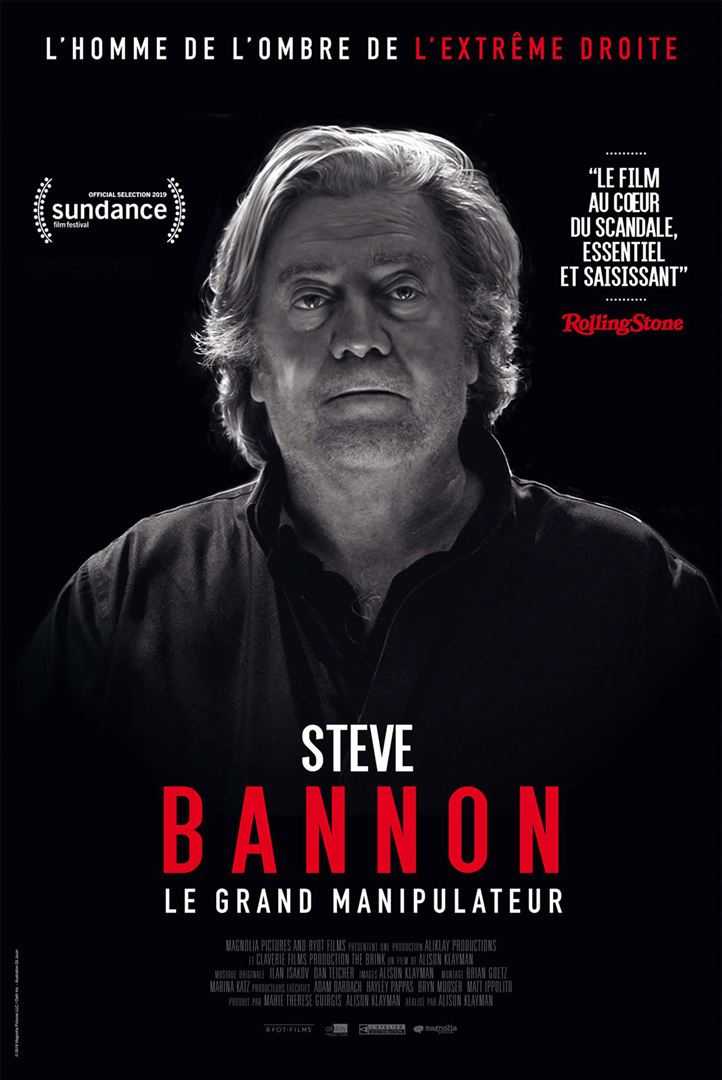

Souleiman travaille à Dakar à la construction d’une immense tour. La colère gronde parmi les ouvriers qui n’ont pas été payés depuis trois mois. Souleiman est amoureux de Ada, une jeune fille de son quartier que ses parents ont promise à Omar. Ada est elle aussi amoureuse de Souleiman et ne veut pas épouser le parti choisi par ses parents contre son gré. Steve Bannon est une des figures les plus emblématiques de l’extrême-droite américaine. Il fut l’un des plus proches conseillers de Donald Trump pendant sa campagne victorieuse et durant la première année de son mandat à la Maison-Blanche.

Steve Bannon est une des figures les plus emblématiques de l’extrême-droite américaine. Il fut l’un des plus proches conseillers de Donald Trump pendant sa campagne victorieuse et durant la première année de son mandat à la Maison-Blanche. Entre avril et octobre 2016, le cinéaste Frank Beauvais a vécu seul, cloîtré chez lui, dans un petit village des Vosges du Nord, victime d’une grave dépression après une rupture amoureuse. Pour tuer le temps, il a compulsivement visionné plus de quatre cents films sur son ordinateur, des DVD achetés au supermarché, des films téléchargés plus ou moins légalement sur Internet, des classiques hollywoodiens, des raretés soviétiques, des gialli sanguinolents…

Entre avril et octobre 2016, le cinéaste Frank Beauvais a vécu seul, cloîtré chez lui, dans un petit village des Vosges du Nord, victime d’une grave dépression après une rupture amoureuse. Pour tuer le temps, il a compulsivement visionné plus de quatre cents films sur son ordinateur, des DVD achetés au supermarché, des films téléchargés plus ou moins légalement sur Internet, des classiques hollywoodiens, des raretés soviétiques, des gialli sanguinolents… Jeune normalienne sachant écrire, Alice Heimann (Anaïs Demoustier) est recrutée au cabinet du maire de Lyon en dépit de son inexpérience et de son désintérêt pour la vie politique. Paul Théraneau (Fabrice Lucchini) est un vieil édile socialiste qui a sacrifié sa vie à sa vocation. Mais à l’heure de décider s’il va prendre la tête du parti pour se présenter à l’Élysée, le maire traverse une grave dépression.

Jeune normalienne sachant écrire, Alice Heimann (Anaïs Demoustier) est recrutée au cabinet du maire de Lyon en dépit de son inexpérience et de son désintérêt pour la vie politique. Paul Théraneau (Fabrice Lucchini) est un vieil édile socialiste qui a sacrifié sa vie à sa vocation. Mais à l’heure de décider s’il va prendre la tête du parti pour se présenter à l’Élysée, le maire traverse une grave dépression. C’est la quille pour Red. Après avoir purgé deux ans de prison pour un cambriolage qui a mal tourné, il est libéré aujourd’hui. Il retrouve sa femme, sa fille, son meilleur ami – qui lui révèle qu’une partie du butin a été sauvée. Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là : Luc Chaltiel, un tueur psychopathe, est à ses trousses, qui lui reproche la mort de son frère dans le braquage. Et nul n’échappe à Luc Chaltiel.

C’est la quille pour Red. Après avoir purgé deux ans de prison pour un cambriolage qui a mal tourné, il est libéré aujourd’hui. Il retrouve sa femme, sa fille, son meilleur ami – qui lui révèle qu’une partie du butin a été sauvée. Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là : Luc Chaltiel, un tueur psychopathe, est à ses trousses, qui lui reproche la mort de son frère dans le braquage. Et nul n’échappe à Luc Chaltiel. Chercheuse en sciences sociales, Manon Ott a décidé de poser sa caméra aux Mureaux. Cette ville des Yvelines a accueilli dans les années soixante les populations immigrées employées à la chaîne dans les usines Renault à Flins. Elle présente la triste litanie des pathologies urbaines de la banlieue parisienne : chômage, ghettoïsation, stigmatisation culturelle…

Chercheuse en sciences sociales, Manon Ott a décidé de poser sa caméra aux Mureaux. Cette ville des Yvelines a accueilli dans les années soixante les populations immigrées employées à la chaîne dans les usines Renault à Flins. Elle présente la triste litanie des pathologies urbaines de la banlieue parisienne : chômage, ghettoïsation, stigmatisation culturelle… La Terre est menacée par de mystérieux éclairs électriques. Après avoir manqué mourir dans l’accident qui détruit une station orbitale, Roy MacBride (Brad Pitt) est missionné sur les traces de son père, l’astronaute Clifford MacBride (Tommy Lee Jones), qui seize ans plus tôt avait disparu à la tête d’une mission spatiale chargée d’entrer en contact avec d’autres formes d’intelligence. C’est pour Roy le début d’une odyssée aux confins de la galaxie.

La Terre est menacée par de mystérieux éclairs électriques. Après avoir manqué mourir dans l’accident qui détruit une station orbitale, Roy MacBride (Brad Pitt) est missionné sur les traces de son père, l’astronaute Clifford MacBride (Tommy Lee Jones), qui seize ans plus tôt avait disparu à la tête d’une mission spatiale chargée d’entrer en contact avec d’autres formes d’intelligence. C’est pour Roy le début d’une odyssée aux confins de la galaxie. Chaque matin, le réveil de Frank Blanchet (Olivier Gourmet) sonne à 5h45. Dans une maisonnée endormie, il se lève le premier, passe sous une douche glacée, prépare le café de sa femme et de ses enfants, revêt costume et cravate et s’en va travailler. Cet autodidacte s’est fait une place dans une société suisse de transport maritime. Sa vie s’écroule après qu’il a pris une décision difficile dont sa direction lui fait porter seul la responsabilité.

Chaque matin, le réveil de Frank Blanchet (Olivier Gourmet) sonne à 5h45. Dans une maisonnée endormie, il se lève le premier, passe sous une douche glacée, prépare le café de sa femme et de ses enfants, revêt costume et cravate et s’en va travailler. Cet autodidacte s’est fait une place dans une société suisse de transport maritime. Sa vie s’écroule après qu’il a pris une décision difficile dont sa direction lui fait porter seul la responsabilité. Pontagnac (Guillaume Galienne), dragueur invétéré, harcèle Victoire (Alice Pol), une jolie interprète à l’Unesco. Il la poursuit jusqu’à son domicile où il découvre qu’elle est l’épouse de Vatelin (Danny Boom), un vieil ami du Racing. Son embarras grandit encore quand arrive son épouse (Laure Calamy), qui questionne à bon droit la fidélité de son époux.

Pontagnac (Guillaume Galienne), dragueur invétéré, harcèle Victoire (Alice Pol), une jolie interprète à l’Unesco. Il la poursuit jusqu’à son domicile où il découvre qu’elle est l’épouse de Vatelin (Danny Boom), un vieil ami du Racing. Son embarras grandit encore quand arrive son épouse (Laure Calamy), qui questionne à bon droit la fidélité de son époux.