Kaboul. 1998. Les talibans tiennent la ville et imposent leur loi d’airain.

Kaboul. 1998. Les talibans tiennent la ville et imposent leur loi d’airain.

Mohsen et Zunaira se sont rencontrés à l’université avant que Kaboul tombe aux mains des talibans. Il se destinait à enseigner l’histoire, elle le dessin. Mais l’ordre nouveau caparaçonne Zunaira derrière son tchadri opaque et étouffant et interdit à Mohsen d’enseigner l’histoire sans l’accommoder aux préceptes de l’islam.

Atiq et Mussarat forment un autre couple, plus âgé. Atiq est un ancien moudjahid qui a combattu l’URSS et qui est devenu gardien de prison. Sa femme se meurt d’un cancer.

Kaboul est donc la capitale de l’Afghanistan. Les talibans en ont été délogés en octobre 2001 pour avoir prêté main forte aux attentats du 11-septembre. Bizarrement, le cinéma a tardé à s’emparer de leur histoire, souvent en adaptant des romans écrits quelques ans plus tôt : Les Cerfs-volants de Kaboul (sorti en 2007 et adapté du best-seller de Khaled Hosseini), Syngue Sabour (sorti en 2012 et tiré du Goncourt 2008 de Atiq Rahimi), Parvana (sorti en 2018 et inspiré du roman pour la jeunesse de Deborah Ellis). Ce dernier, un dessin animé lui aussi, qui met en scène une jeune fille obligée de se travestir pour faire survivre sa famille dans les rues de Kaboul, n’est d’ailleurs pas sans ressemblance avec le film d’animation co-signé par Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.

Les Hirondelles de Kaboul est l’adaptation d’un roman de Yasmina Khadra sorti en 2002. Je l’avais lu en son temps et n’en avais pas gardé un souvenir impérissable. Les romans de Yasmina Khadra, bien qu’ils jouissent d’une grande popularité, ne m’ont jamais enthousiasmé : je les trouve excessifs, boursouflés de bons sentiments, frisant la démagogie à force de tire-larmisme.

Il a fallu plus de quinze ans pour le porter à l’écran. Zabou Breitman avait, au départ, l’idée d’en faire un film. Elle y a renoncé devant l’ampleur du projet (on imagine aisément que filmer une exécution capitale dans un stade de football ne doit pas être simple). Bien lui en prit ; car les aquarelles de Eléa Gobbé-Mévellec, qui avait déjà signé celles de Ernest et Célestine, font justice au texte. Mais elle a filmé les acteurs en costumes pour en tirer des cartons. On retrouve non seulement la voix de Swann Arlaud (Mohsen), de Zita Hanrot (Zunaira) de Simon Abkarian (Atiq) et de Hiam Abbass (Mussarat ) mais aussi leurs traits étonnamment fidèles.

L’histoire des Hirondelles, réduite à son squelette, a l’épaisseur d’une longue nouvelle. Le film, qui dure 1h20 à peine, en a aussi la durée. Il en a aussi la puissance, même si on en devine un peu trop vite le ressort. Si on craint dans la première moitié du film l’ennui, l’émotion nous prend dans la seconde jusqu’à un épilogue, mélodramatique et inéluctable, que le dernier plan nimbe d’une lueur d’espoir.

Dramaturge au bord du burn out, Franck (Pio Marmai) décide de changer radicalement de vie. Il s’installe à Dijon, près de sa sœur et trouve un emploi de gardien au musée des Beaux-arts. La fréquentation des œuvres, la routine de son travail vont, pense-t-il, lui rendre la sérénité qui l’avait quitté. Mais c’est sans compter sur ses collègues de travail et notamment sur Sibylle (Léa Drucker) qui l’accueille froidement et refuse, pour des raisons qui s’éclaireront bientôt, de participer à l’inventaire des pièces du musée.

Dramaturge au bord du burn out, Franck (Pio Marmai) décide de changer radicalement de vie. Il s’installe à Dijon, près de sa sœur et trouve un emploi de gardien au musée des Beaux-arts. La fréquentation des œuvres, la routine de son travail vont, pense-t-il, lui rendre la sérénité qui l’avait quitté. Mais c’est sans compter sur ses collègues de travail et notamment sur Sibylle (Léa Drucker) qui l’accueille froidement et refuse, pour des raisons qui s’éclaireront bientôt, de participer à l’inventaire des pièces du musée. New York. 1978. La mafia irlandaise tient Hell’s Kitchen, le quartier populaire de Midtown Manhattan.

New York. 1978. La mafia irlandaise tient Hell’s Kitchen, le quartier populaire de Midtown Manhattan. Roubaix, une des villes les plus pauvres de France. Entre Noël et Nouvel An, on y suit le commissaire Daoud (Roschdy Zem) et le jeune lieutenant Louis Coterelle (Antoine Reinartz) dans leurs enquêtes : une arnaque à l’assurance, un incendie criminel, un viol sur mineure, une adolescente en fugue et deux jeunes marginales (Léa Seydoux et Sara Forestier, pétrifiée et passionnée) accusées du meurtre de leur voisine.

Roubaix, une des villes les plus pauvres de France. Entre Noël et Nouvel An, on y suit le commissaire Daoud (Roschdy Zem) et le jeune lieutenant Louis Coterelle (Antoine Reinartz) dans leurs enquêtes : une arnaque à l’assurance, un incendie criminel, un viol sur mineure, une adolescente en fugue et deux jeunes marginales (Léa Seydoux et Sara Forestier, pétrifiée et passionnée) accusées du meurtre de leur voisine. Françoise Crémont alias Frankie (Isabelle Huppert) est une star internationale du cinéma. Atteinte d’un cancer incurable, elle sent sa fin s’approcher. Pour ses dernières vacances, à Cintra au Portugal, elle réunit tous ses proches : Michel, son premier mari (Pascal Greggory) qui a fait son coming out depuis qu’elle l’a quitté, Paul, le fils qu’elle a eu avec lui (Jérémie Rénier) qui va s’installer à New York après une énième déception amoureuse, Jimmy, son mari actuel (Brendan Gleeson), inconsolable du deuil à venir, Sylvia, la fille (Vinette Robinson) que celui-ci avait eu d’un premier lit, elle-même accompagnée de Ian, son mari, qu’elle s’apprête à quitter, et de Maya, sa fille en pleine crise d’adolescence. Complètent ce cercle strictement familial Ilene, l’ancienne coiffeuse de Frankie (Marisa Tomei) et Gary, son compagnon (Greg Kinnear), un chef opérateur qui a décidé de passer à la réalisation.

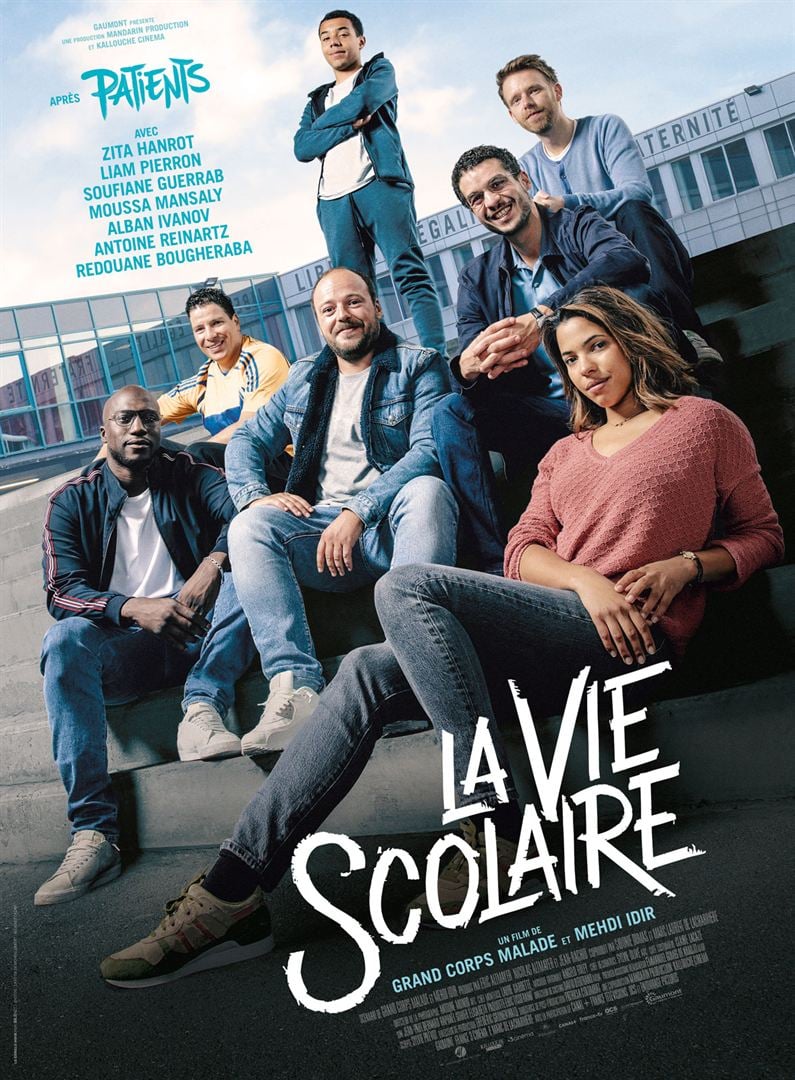

Françoise Crémont alias Frankie (Isabelle Huppert) est une star internationale du cinéma. Atteinte d’un cancer incurable, elle sent sa fin s’approcher. Pour ses dernières vacances, à Cintra au Portugal, elle réunit tous ses proches : Michel, son premier mari (Pascal Greggory) qui a fait son coming out depuis qu’elle l’a quitté, Paul, le fils qu’elle a eu avec lui (Jérémie Rénier) qui va s’installer à New York après une énième déception amoureuse, Jimmy, son mari actuel (Brendan Gleeson), inconsolable du deuil à venir, Sylvia, la fille (Vinette Robinson) que celui-ci avait eu d’un premier lit, elle-même accompagnée de Ian, son mari, qu’elle s’apprête à quitter, et de Maya, sa fille en pleine crise d’adolescence. Complètent ce cercle strictement familial Ilene, l’ancienne coiffeuse de Frankie (Marisa Tomei) et Gary, son compagnon (Greg Kinnear), un chef opérateur qui a décidé de passer à la réalisation. « La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur.

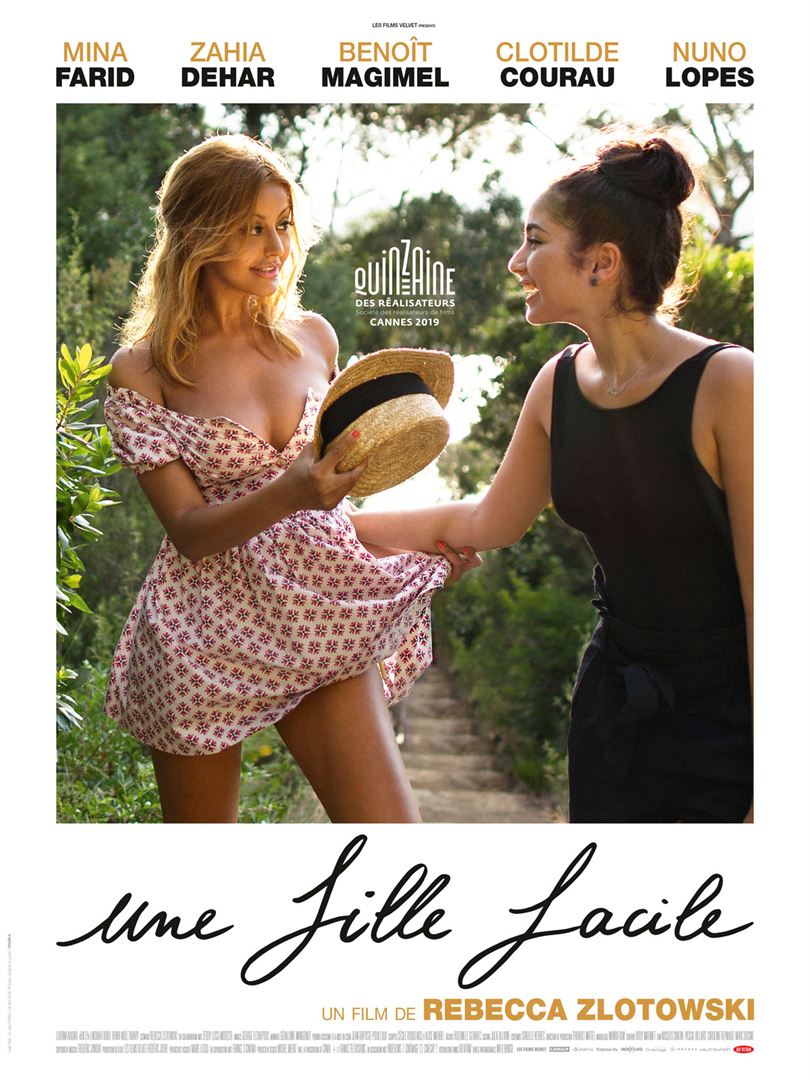

« La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur. C’est la fin des classes et le début de l’été à Cannes. Naïma (Mina Farid) vient de fêter ses seize ans. Elle tue l’ennui en compagnie de Dodo (Lakhdar Dridi), un copain homosexuel qui rêve de faire l’acteur quand débarque de Paris sa cousine Sofia (Zahia Dehar).

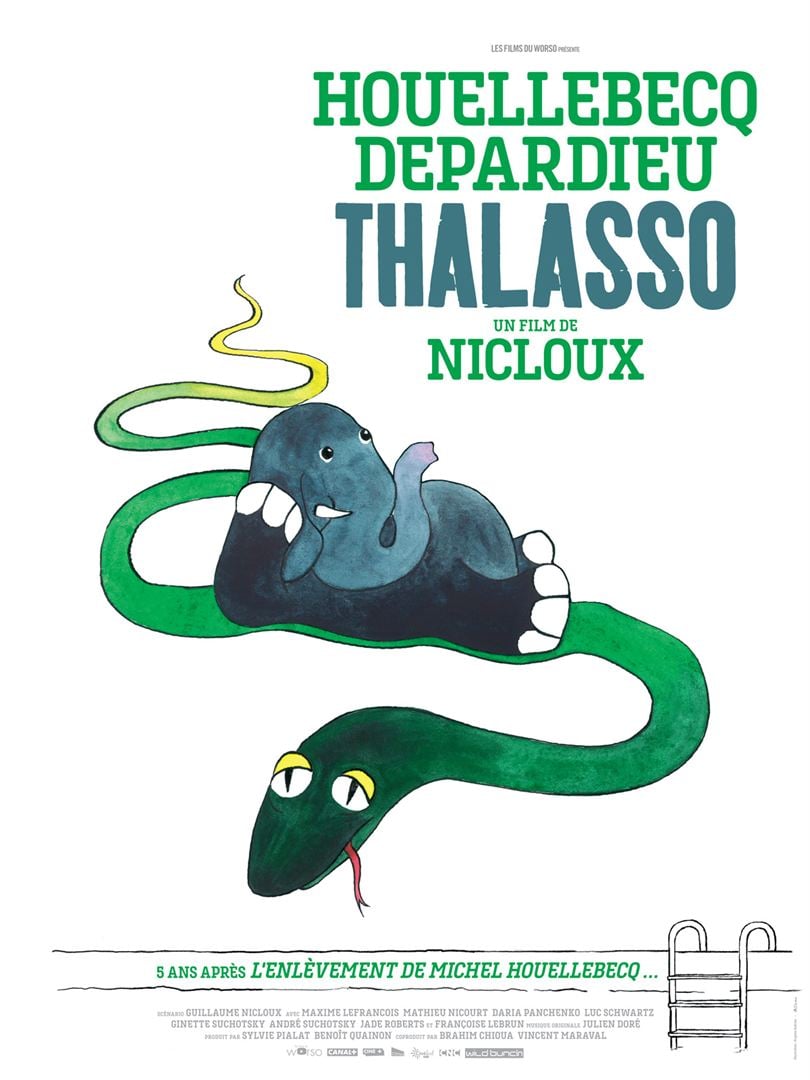

C’est la fin des classes et le début de l’été à Cannes. Naïma (Mina Farid) vient de fêter ses seize ans. Elle tue l’ennui en compagnie de Dodo (Lakhdar Dridi), un copain homosexuel qui rêve de faire l’acteur quand débarque de Paris sa cousine Sofia (Zahia Dehar). Michel Houellebecq est en thalassothérapie à Cabourg. Le corps malingre de l’écrivain atrabilaire est soumis au dur règlement de la cure : soins intensifs, régime à l’eau, interdiction stricte de fumer dans et même hors de l’établissement…

Michel Houellebecq est en thalassothérapie à Cabourg. Le corps malingre de l’écrivain atrabilaire est soumis au dur règlement de la cure : soins intensifs, régime à l’eau, interdiction stricte de fumer dans et même hors de l’établissement… Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans

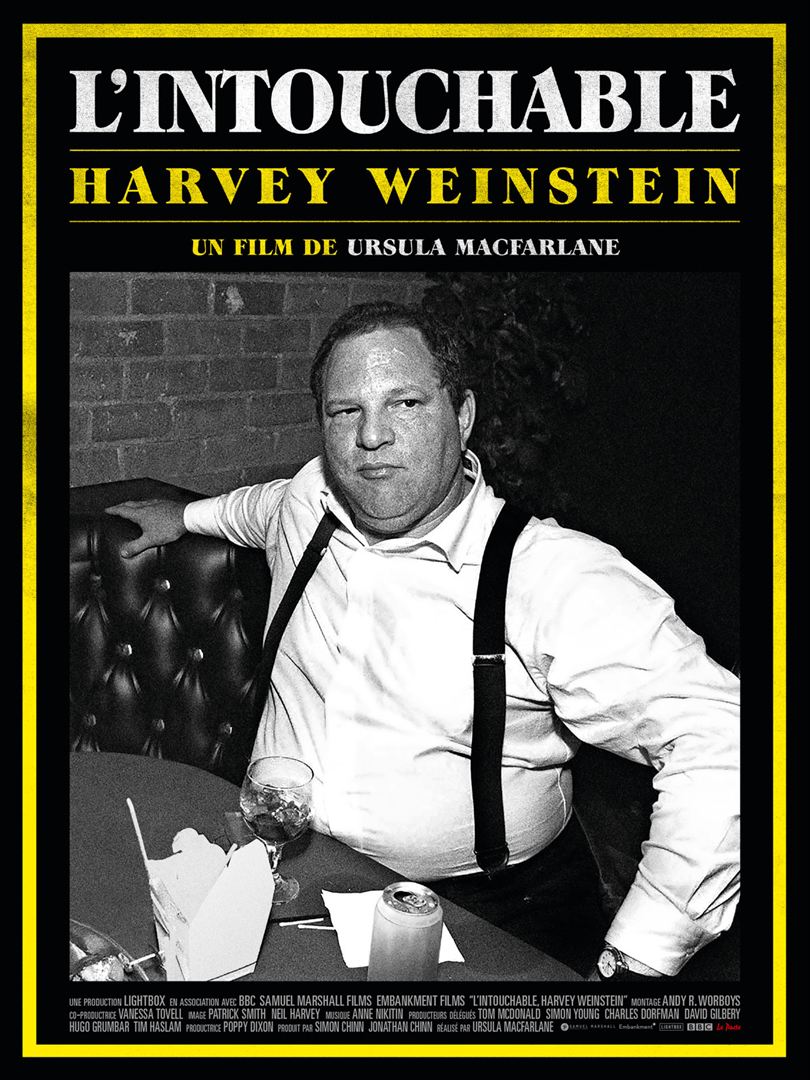

Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans  Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes…

Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes…