Georges (Jean Dujardin) a tout quitté : sa femme, sa ville, son emploi et… son blouson qu’il jette dans les toilettes d’une station service d’autoroute. Il en rachète un nouveau, 100 % daim, à un aigrefin (Albert Delpy) qui le déleste de ses dernières économies et lui offre un caméscope.

Installé dans une station d’altitude pyrénéenne sans âme, Georges s’y lie d’amitié avec Denise (Adèle Haenel), qui gagne sa vie derrière le comptoir d’un café et pratique à temps perdu le montage. Il lui fait croire qu’il prépare le tournage d’un long métrage.

Mais, en vérité, Georges est en train de sombrer dans la folie. Son blouson en daim lui dicte sa conduite, l’incitant à convaincre les propriétaires de blouson de s’en débarrasser, quitte à les assassiner s’ils s’y refusent.

Avec son neuvième (non-)film, Quentin Dupieux creuse un (non-)sillon bien à lui : celui d’un humour décalé qui frise avec l’absurde. Avec Rubber, il avait donné le rôle d’un serial killer à un pneu. Le Daim est moins absurde, plus réaliste, qui filme la dérive de son héros dans la folie et son basculement dans le gore. C’est précisément ce qui crée le malaise : Georges est-il un personnage de fiction dont il faut rire ? ou un psychopathe bien réel qui doit nous effrayer ?

Le Daim a été présenté en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes. Il y a reçu des réactions très clivées. Il en a enthousiasmé certains ; il a laissé sur le bord du chemin beaucoup d’autres.

Ne goûtant guère l’absurde, ayant besoin pour aimer un film de le comprendre, je n’avais pas aimé les précédents films de Quentin Dupieux. J’attendais donc le pire du Daim. Aussi ai-je été agréablement surpris. Si l’on accepte le postulat de départ (un blouson en daim parle à son propriétaire), le reste du film est moins non-sensical qu’on ne le redoutait. Sa maîtrise formelle est remarquable. L’atmosphère poisseuse est dépressive à souhait (véritable repoussoir aux vacances en vallée d’Aspe à la morte saison). La tonalité chromatique marronnasse est omniprésente. Et l’interprétation des stars Dujardin & Haenel, dont on ne peut que se féliciter que leur statut ne les conduise pas à snober le cinéma d’auteur, est un régal.

[Attention spoiler : Enfin , il y a une vraie jubilation, intellectuelle à déchiffrer le vrai sens du titre. Le daim dont il s’agit n’est pas seulement ce blouson qui parle. C’est aussi Georges lui-même qui, après l’achat d’un blouson, se procure successivement un chapeau, un blouson, un pantalon, des gants de la même matière et qui, transformé en « daim », tombe sous la balle tirée par le fusil à lunettes d’un chasseur.]

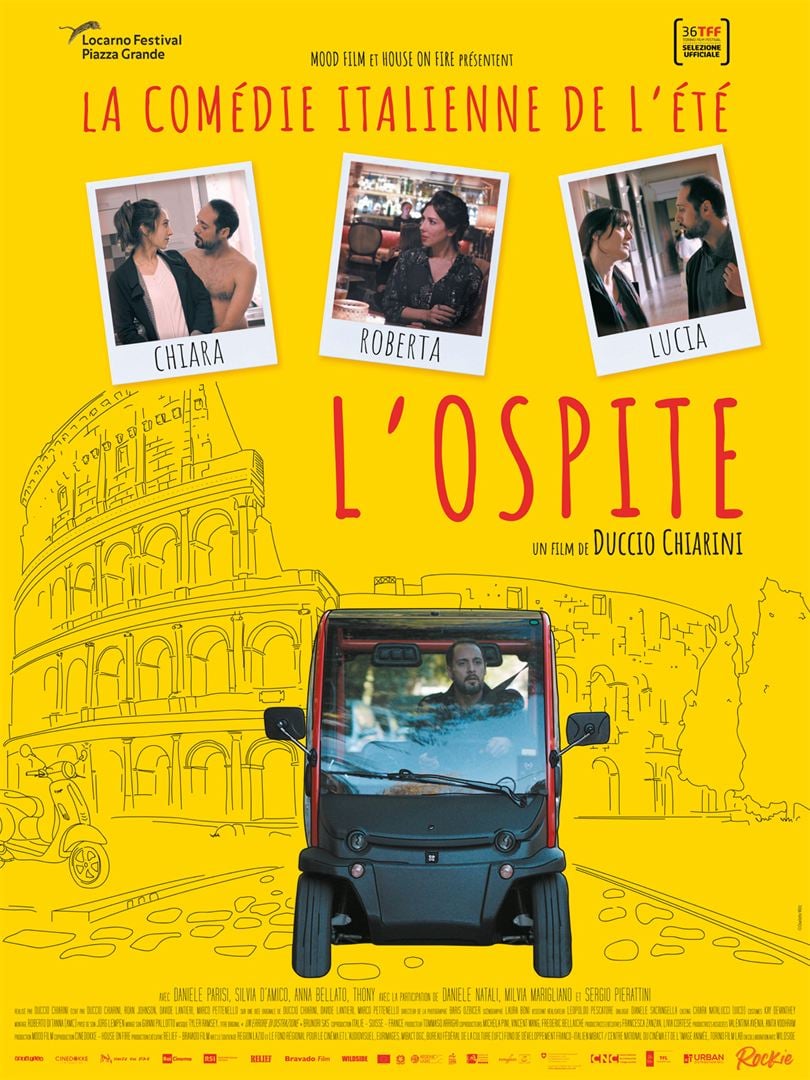

Guido, la trentaine bien entamée, aimerait avoir un enfant. Mais Chiara, son amie, n’en veut pas. Pire, elle veut rompre avec Guido qui prend la porte. Il trouve à s’héberger chez ses parents qui forment un vieux couple acariâtre. Il passe beaucoup de temps avec ses amis. Dario vient de rencontrer Roberta, une séduisante cardiologue. Quant à Lucia, qui vit en couple avec Pietro et attend de lui un second enfant, elle confesse à Guido être amoureuse d’un autre homme.

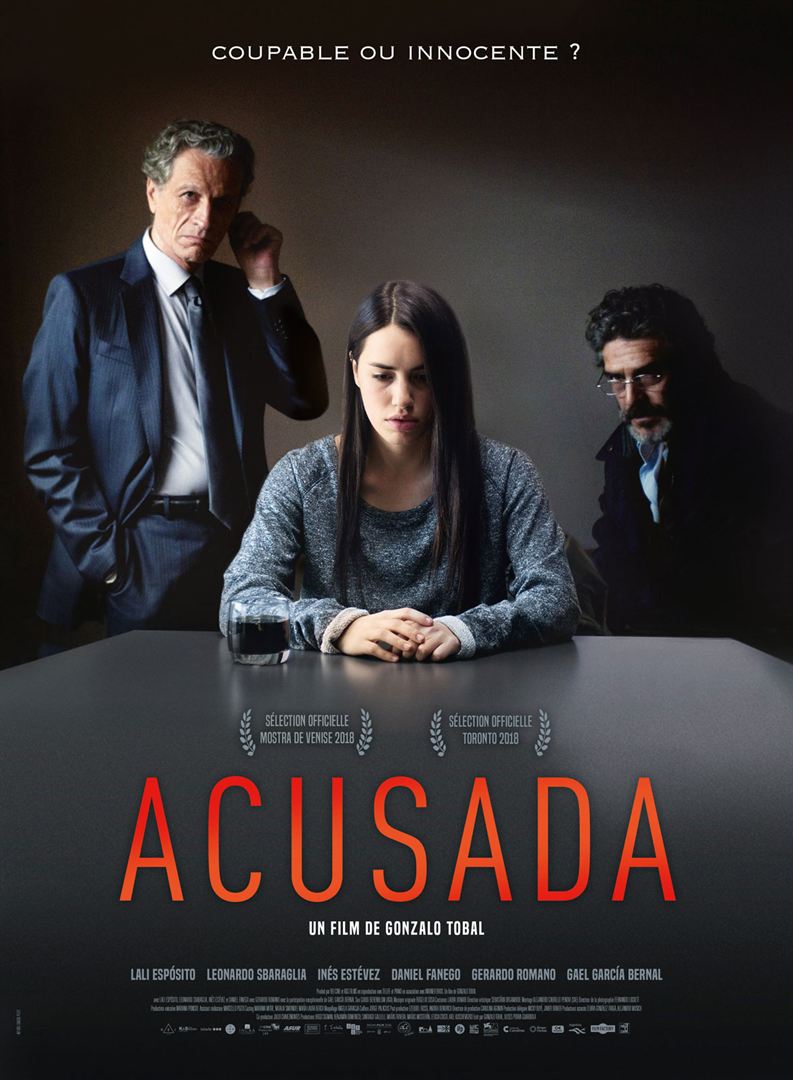

Guido, la trentaine bien entamée, aimerait avoir un enfant. Mais Chiara, son amie, n’en veut pas. Pire, elle veut rompre avec Guido qui prend la porte. Il trouve à s’héberger chez ses parents qui forment un vieux couple acariâtre. Il passe beaucoup de temps avec ses amis. Dario vient de rencontrer Roberta, une séduisante cardiologue. Quant à Lucia, qui vit en couple avec Pietro et attend de lui un second enfant, elle confesse à Guido être amoureuse d’un autre homme. Camila Nieves, une étudiante, a été sauvagement assassinée à son domicile au terme d’une soirée arrosée dans la banlieue aisée de Buenos Aires. Tout accuse Dolorès Dreier, sa meilleure amie, dont Camila venait de mettre en ligne sans son consentement une sextape sur les réseaux sociaux. Son procès va enfin se tenir après deux ans d’instruction qui ont tenu en haleine le pays et qui ont fait de la jeune femme une paria. Recluse chez elle, Dolorès peut néanmoins compter sur l’appui indéfectible de ses parents qui ont engagé le meilleur avocat du pays pour la défendre et une attachée de presse pour redorer son blason.

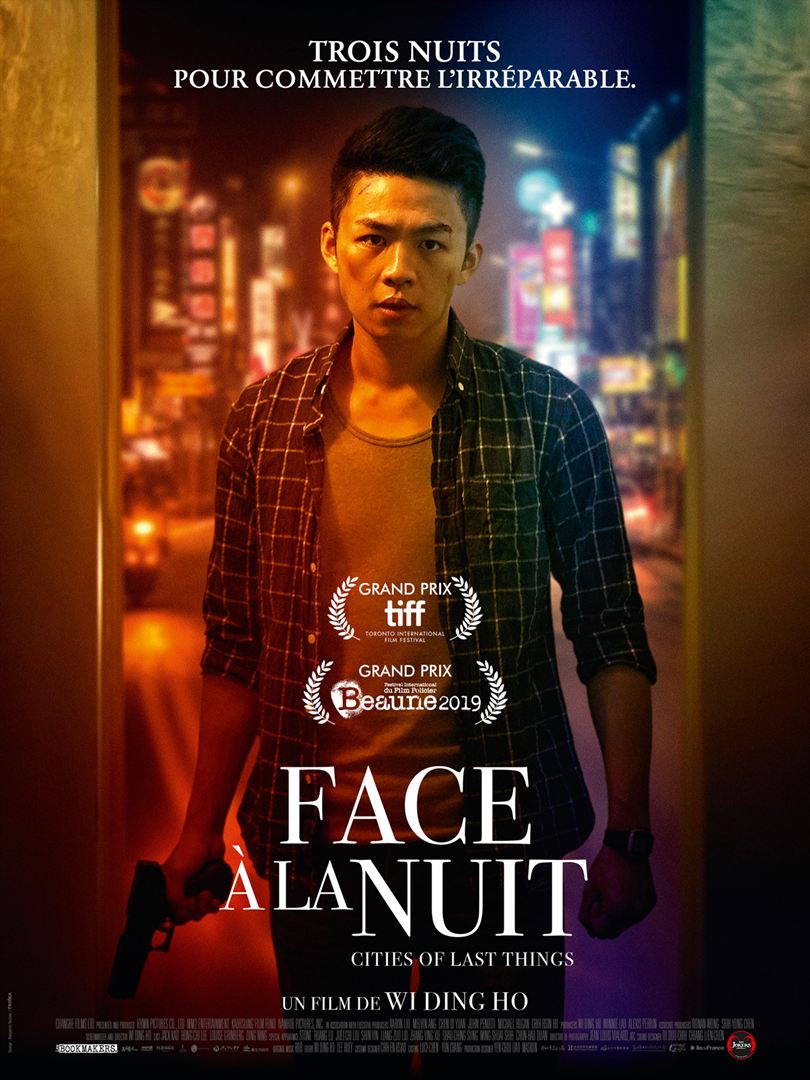

Camila Nieves, une étudiante, a été sauvagement assassinée à son domicile au terme d’une soirée arrosée dans la banlieue aisée de Buenos Aires. Tout accuse Dolorès Dreier, sa meilleure amie, dont Camila venait de mettre en ligne sans son consentement une sextape sur les réseaux sociaux. Son procès va enfin se tenir après deux ans d’instruction qui ont tenu en haleine le pays et qui ont fait de la jeune femme une paria. Recluse chez elle, Dolorès peut néanmoins compter sur l’appui indéfectible de ses parents qui ont engagé le meilleur avocat du pays pour la défendre et une attachée de presse pour redorer son blason. Tout commence par le plan spectaculaire d’un homme en contre-plongée dont le corps s’écrase du haut d’un immeuble de plusieurs étages. Nous sommes à Taïwan, en 2049, dans une société futuriste d’où le suicide a été banni. Des drones policiers quadrillent la ville. Une substance illicite, le Rejuvenator, permet de lutter contre le vieillissement. Un agent de sécurité revenu de tout, Lao Zhang, cherche à assouvir un vengeance.

Tout commence par le plan spectaculaire d’un homme en contre-plongée dont le corps s’écrase du haut d’un immeuble de plusieurs étages. Nous sommes à Taïwan, en 2049, dans une société futuriste d’où le suicide a été banni. Des drones policiers quadrillent la ville. Une substance illicite, le Rejuvenator, permet de lutter contre le vieillissement. Un agent de sécurité revenu de tout, Lao Zhang, cherche à assouvir un vengeance.