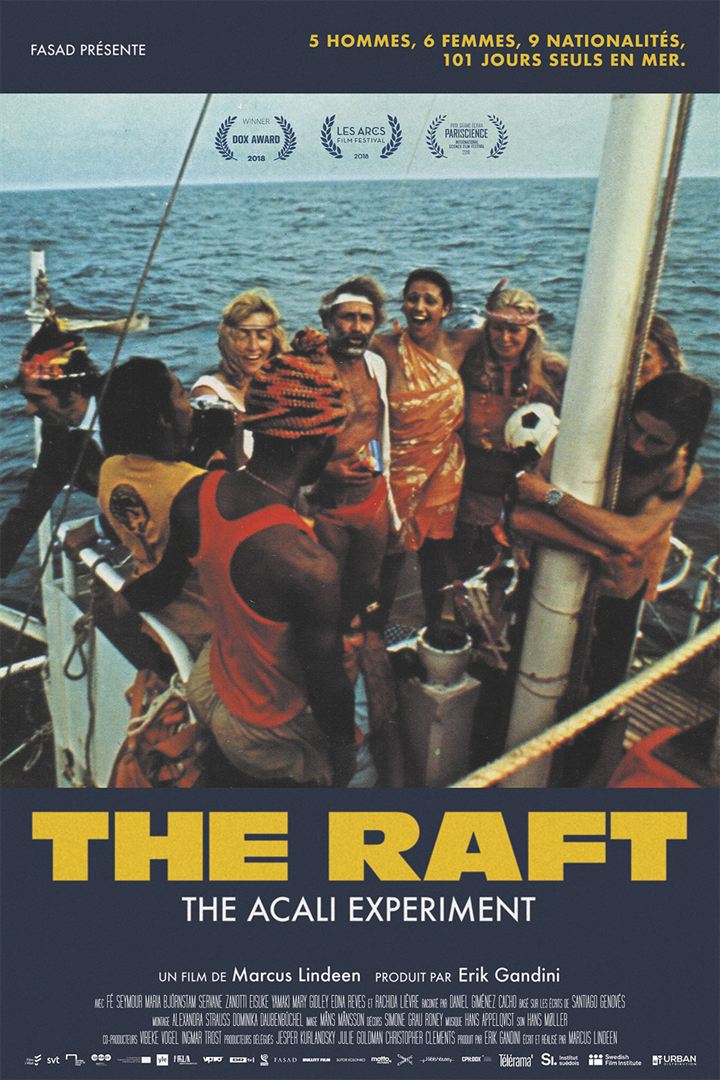

En 1973, l’anthropologue mexicain Santiago Genovés décide de réaliser une ambitieuse expérimentation. Pour étudier les mécanismes de la violence, la façon dont elle naît au sein d’un groupe, se contient ou dégénère, il place six femmes et cinq hommes à bord d’un radeau au milieu de l’Atlantique entre les Canaries et le Yucatán. Pour attiser les tensions, il les choisit de pays, de conditions et de religions différentes, apparie des blondes appétissantes et un prêtre angolais.

En 1973, l’anthropologue mexicain Santiago Genovés décide de réaliser une ambitieuse expérimentation. Pour étudier les mécanismes de la violence, la façon dont elle naît au sein d’un groupe, se contient ou dégénère, il place six femmes et cinq hommes à bord d’un radeau au milieu de l’Atlantique entre les Canaries et le Yucatán. Pour attiser les tensions, il les choisit de pays, de conditions et de religions différentes, apparie des blondes appétissantes et un prêtre angolais.

Quarante trois ans après les faits, le réalisateur suédois réunit les survivants, les interrogent sur cette expérience hors du commun et entremêlent ces interviews d’images d’archives.

The Raft lève le voile sur une expérience aujourd’hui oubliée dont on se demande – même si The Loft et Koh Lanta sont passés par là – si elle aurait reçu aujourd’hui les autorisations pour être menée à bien. Imaginez : onze personnes sans expérience de la navigation placés sur une boîte de conserve, sans moteur ni navire suiveur, dans le seul but de les regarder s’étriper.

Mais rien ne se passe comme prévu. Au lieu de se sauter à la gorge, les membres de l’expédition sympathisent et se soutiennent. Comment d’ailleurs aurait-il pu en être autrement ? Comment imaginer que onze jeunes gens en pleine santé, ayant fait acte de candidature, connaissant par avance la durée et la condition de leur isolement, puissent reproduire le comportement par exemple de passagers kidnappés dans un détournement d’avions ou de prisonniers torturés dans une prison insalubre, sans doute moins capables de résilience ?

La seule violence qui s’exprimera à bord de l’Acali sera celle de Santiago Genovés lui-même, embarqué avec ses cobayes, qui essaie par tous les moyens, même les plus retors, de les monter les uns contre les autres, afin que « quelque chose se passe » durant cette croisière trop tranquille. Il n’y parviendra pas. Pire : après avoir destitué la capitaine suédoise, il réussira simplement à se mettre le reste de l’équipage à dos et sera contraint à l’isolement.

La seule chose que l’expérience démontre est le poids, presque caricatural, des origines nationales. Chacun des passagers de l’Acali se comporte ainsi qu’on l’imagine de la part des ressortissants des pays dont ils sont originaires. La Suédoise a la rigueur toute scandinave de ceux qui ne rigolent pas avec les règlements. L’Afro-américaine se braque contre toute forme de discrimination. Le Japonais, timide et médiocrement anglophone, trouve que toutes les femmes ont de gros seins. Quant aux deux Françaises, elles sont les plus jolies filles du bateau !

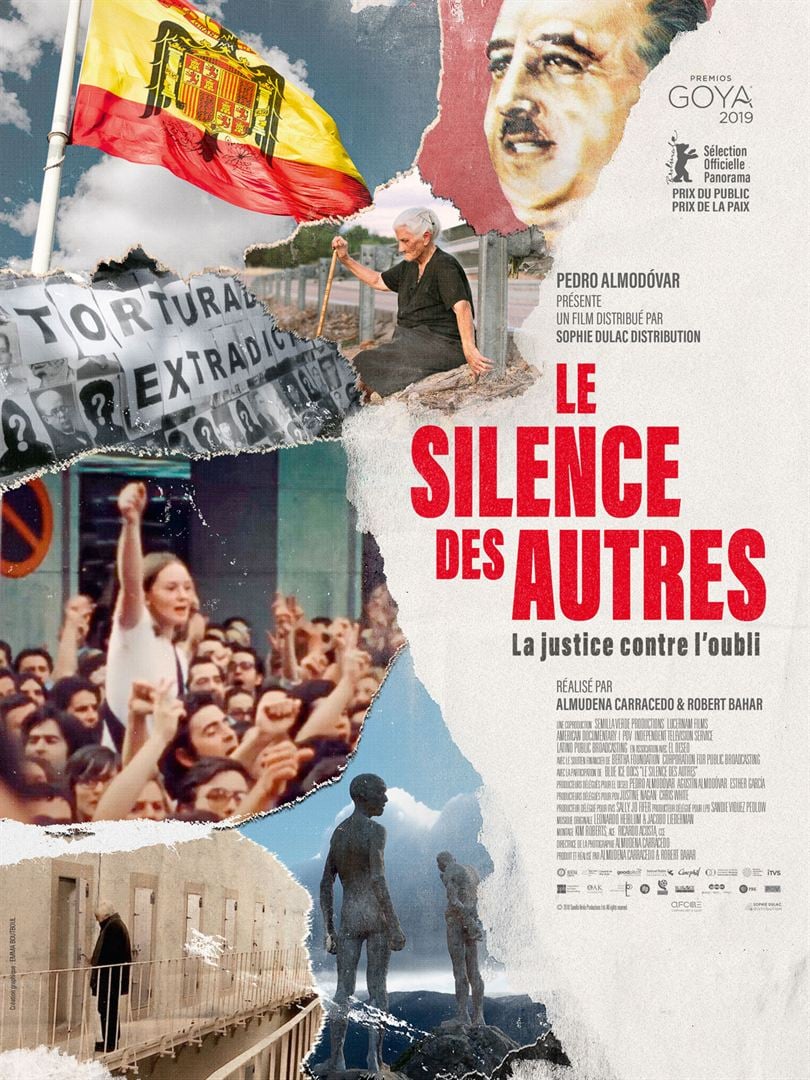

En 1977, deux ans après la mort du Caudillo, la jeune démocratie espagnole vote une loi d’amnistie générale qui exonère de leurs responsabilités les auteurs de crimes commis sous le franquisme. Entre l’oubli et la justice, l’Espagne post-franquiste choisit l’oubli. Entre la repentance et la réconciliation, elle préfère la réconciliation.

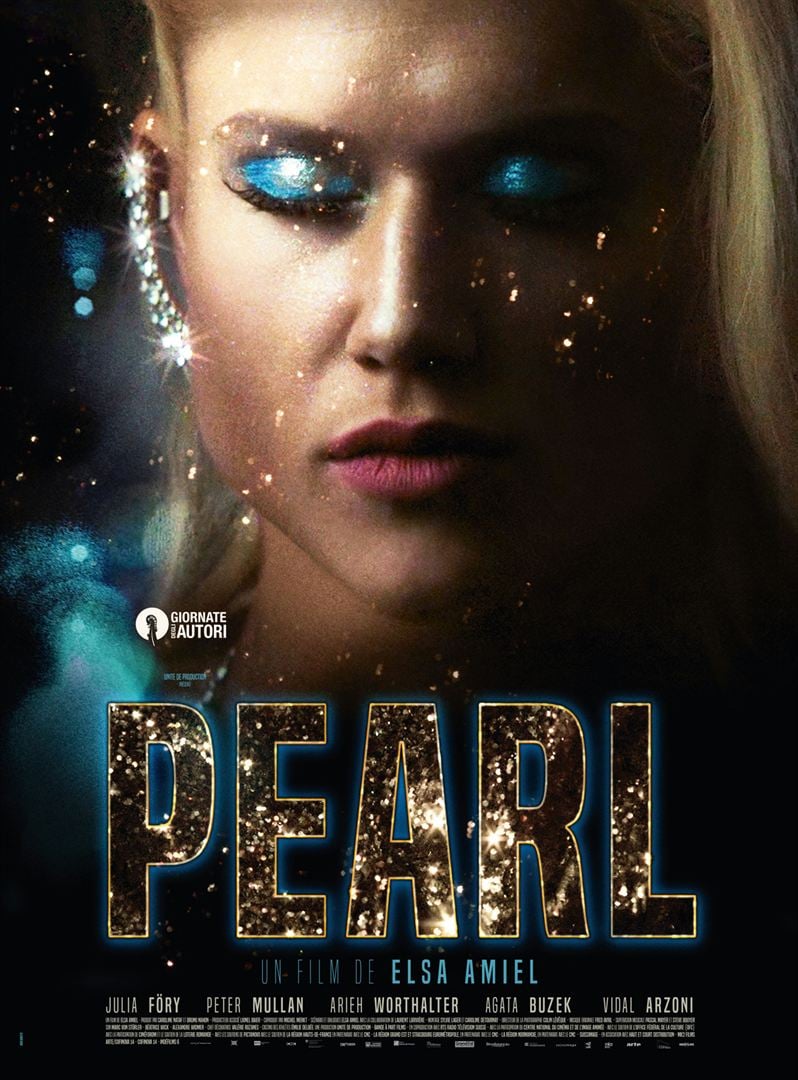

En 1977, deux ans après la mort du Caudillo, la jeune démocratie espagnole vote une loi d’amnistie générale qui exonère de leurs responsabilités les auteurs de crimes commis sous le franquisme. Entre l’oubli et la justice, l’Espagne post-franquiste choisit l’oubli. Entre la repentance et la réconciliation, elle préfère la réconciliation. Léa Pearl (Julia Föry, vainqueur en 2016 des Arnold’s Classic) est bodybuildeuse. Elle est candidate au concours de Miss Heaven. Son coach Al (Peter Mullan révélé par Ken Loach) veille sur elle comme le lait sur le feu, vérifiant son régime, supervisant ses entraînements.

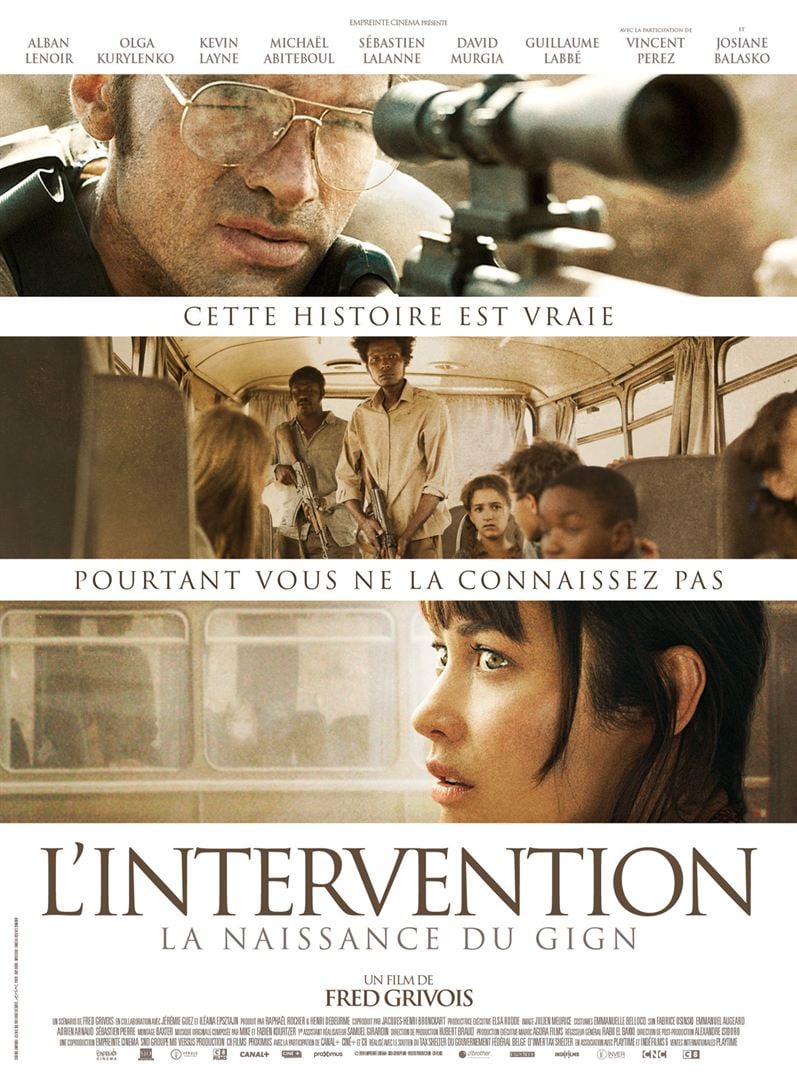

Léa Pearl (Julia Föry, vainqueur en 2016 des Arnold’s Classic) est bodybuildeuse. Elle est candidate au concours de Miss Heaven. Son coach Al (Peter Mullan révélé par Ken Loach) veille sur elle comme le lait sur le feu, vérifiant son régime, supervisant ses entraînements. Le 3 février 1976, des militants indépendantistes prennent en otage un bus de ramassage scolaire et ses occupants à Djibouti qui était alors un territoire français ultramarin. Ils forcent le conducteur à les amener à la frontière avec la Somalie. Le bus y est immobilisé tandis qu’une assistante sociale accepte de se constituer otage pour s’occuper des enfants.

Le 3 février 1976, des militants indépendantistes prennent en otage un bus de ramassage scolaire et ses occupants à Djibouti qui était alors un territoire français ultramarin. Ils forcent le conducteur à les amener à la frontière avec la Somalie. Le bus y est immobilisé tandis qu’une assistante sociale accepte de se constituer otage pour s’occuper des enfants. Dans un vingt-sixième siècle post-apocalyptique, l’humanité se divise en deux zones aux frontières infranchissables. À quelques milliers de mètres au-dessus de la terre, Zalem, cité inaccessible, est dit-on peuplée d’humains vivant dans un luxe inouï. En dessous d’elle, Iron City est une décharge, construite autour des rebuts déversés par Zalem, qui rassemble la lie de l’humanité, des cyborgs, des assassins et des chasseurs de prime.

Dans un vingt-sixième siècle post-apocalyptique, l’humanité se divise en deux zones aux frontières infranchissables. À quelques milliers de mètres au-dessus de la terre, Zalem, cité inaccessible, est dit-on peuplée d’humains vivant dans un luxe inouï. En dessous d’elle, Iron City est une décharge, construite autour des rebuts déversés par Zalem, qui rassemble la lie de l’humanité, des cyborgs, des assassins et des chasseurs de prime. Dick Cheney fut pendant huit ans le vice-président de George W. Bush. L’homme, secret et taciturne, est entouré d’un épais mystère. On lui prête la responsabilité de la « Guerre contre la terreur » après le 11-septembre : invasion de l’Afghanistan en 2001, de l’Irak en 2003. La fiction soigneusement documentée de Adam McKay lève le voile sur cet inconnu.

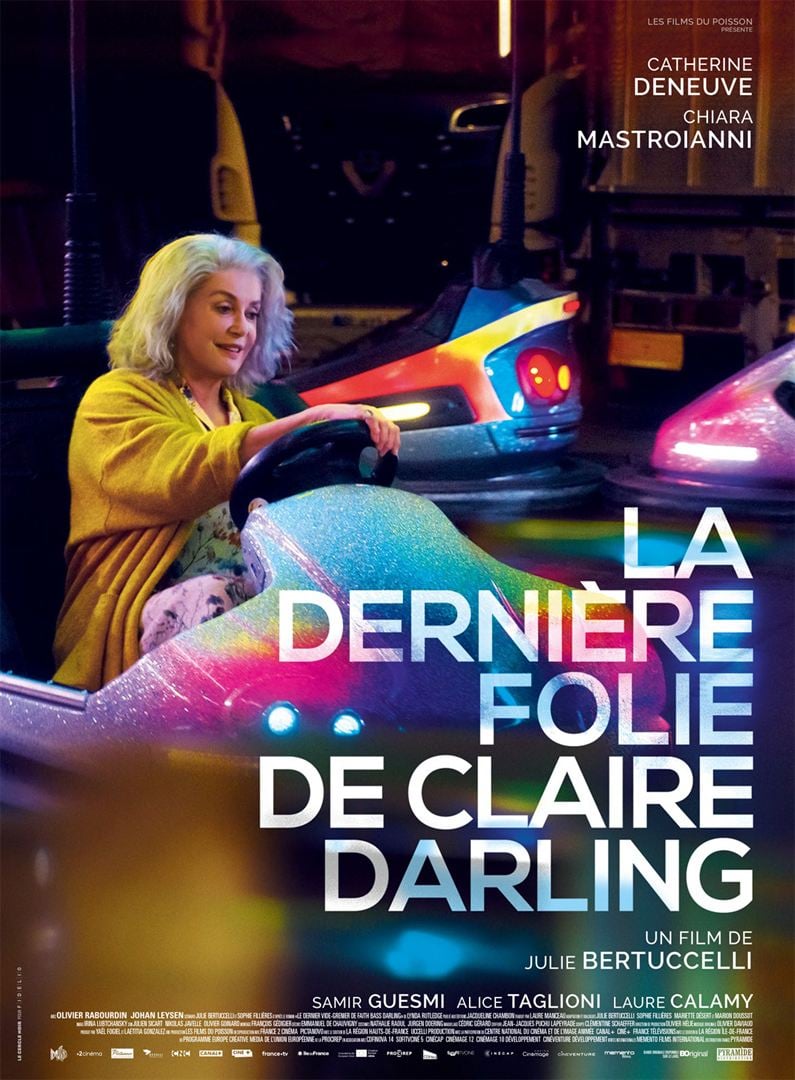

Dick Cheney fut pendant huit ans le vice-président de George W. Bush. L’homme, secret et taciturne, est entouré d’un épais mystère. On lui prête la responsabilité de la « Guerre contre la terreur » après le 11-septembre : invasion de l’Afghanistan en 2001, de l’Irak en 2003. La fiction soigneusement documentée de Adam McKay lève le voile sur cet inconnu. La septantaine bien entamée, Claire Darling (Catherine Deneuve) habite une belle demeure dans un charmant village de l’Oise. Un beau matin, elle se réveille hantée par une prémonition : elle mourra le soir même. Du coup, dans un élan de folie, elle décide d’organiser un vide-grenier pour brader toutes ses possessions matérielles.

La septantaine bien entamée, Claire Darling (Catherine Deneuve) habite une belle demeure dans un charmant village de l’Oise. Un beau matin, elle se réveille hantée par une prémonition : elle mourra le soir même. Du coup, dans un élan de folie, elle décide d’organiser un vide-grenier pour brader toutes ses possessions matérielles. Angèle (Judith Davis) est une militante en colère. Tout l’afflige et lui nuit dans le monde d’aujourd’hui : la ville embouteillée, les distributeurs automatiques qui ont remplacé les bistros, les discours vides de sens.

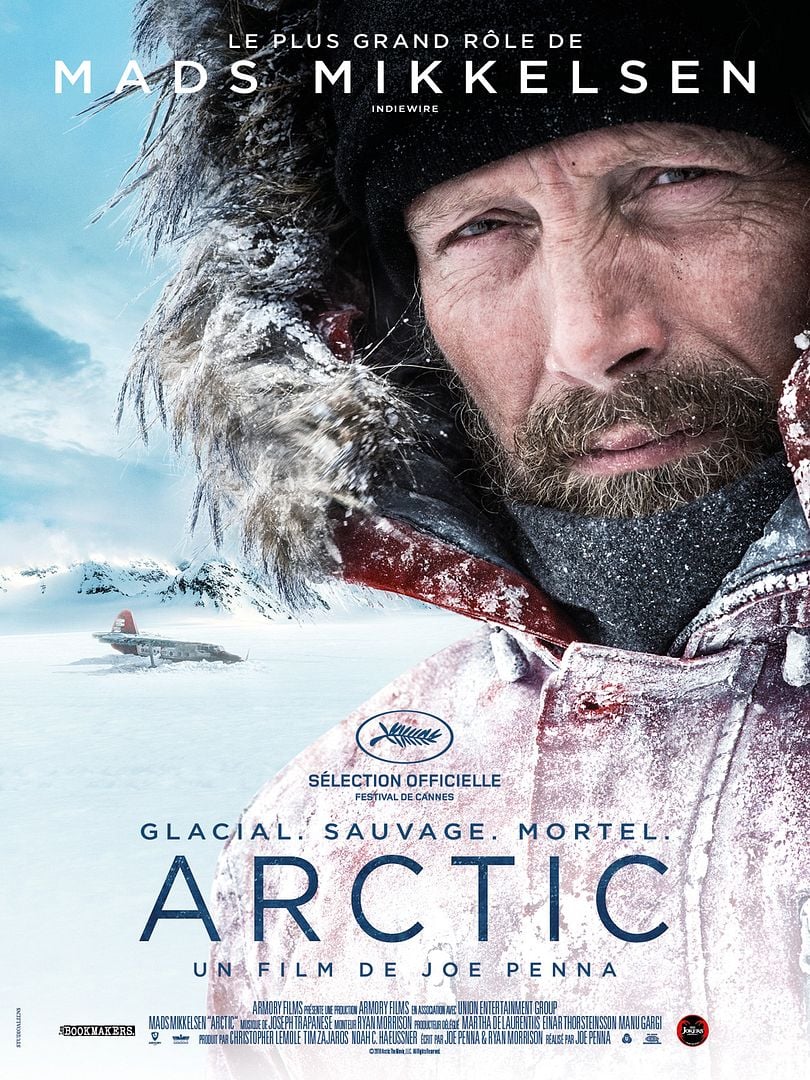

Angèle (Judith Davis) est une militante en colère. Tout l’afflige et lui nuit dans le monde d’aujourd’hui : la ville embouteillée, les distributeurs automatiques qui ont remplacé les bistros, les discours vides de sens. Un homme (Mads Mikkelsen) tente de survivre seul dans la carlingue de l’avion qui s’est écrasé au nord du cercle arctique. Un hélicoptère venu le secourir connaît le même sort funeste. Son pilote perd la vie dans l’accident ; mais sa co-pilote, grièvement blessée, en réchappe. Pour la sauver d’une mort inéluctable, une seule option : gagner immédiatement une station saisonnière à plusieurs journées de marche au nord.

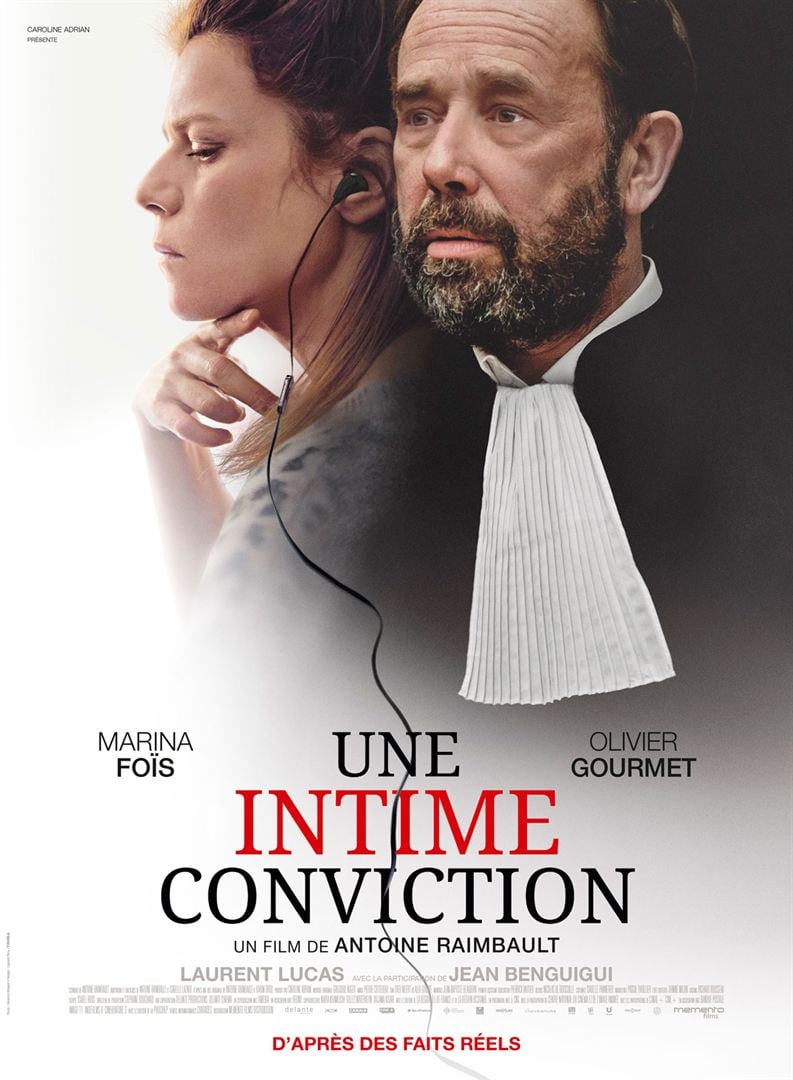

Un homme (Mads Mikkelsen) tente de survivre seul dans la carlingue de l’avion qui s’est écrasé au nord du cercle arctique. Un hélicoptère venu le secourir connaît le même sort funeste. Son pilote perd la vie dans l’accident ; mais sa co-pilote, grièvement blessée, en réchappe. Pour la sauver d’une mort inéluctable, une seule option : gagner immédiatement une station saisonnière à plusieurs journées de marche au nord. En 2000, Suzanne Viguier disparaît brutalement sans laisser de traces. Elle avait un amant (Philippe Urchan) et était sur le point de divorcer. Les soupçons se portent vite sur son mari (Laurent Lucas). Mais un premier procès devant la cour d’assises de Toulouse l’innocente. Fait rare : le ministère public fait appel. Un second procès va se tenir devant la cour d’assises d’Albi. Juré lors du premier procès, Nora (Marina Foïs) est persuadée de l’innocence de Viguier. Elle va convaincre le ténor du barreau, Me Dupond-Moretti (Olivier Gourmet) d’assurer sa défense.

En 2000, Suzanne Viguier disparaît brutalement sans laisser de traces. Elle avait un amant (Philippe Urchan) et était sur le point de divorcer. Les soupçons se portent vite sur son mari (Laurent Lucas). Mais un premier procès devant la cour d’assises de Toulouse l’innocente. Fait rare : le ministère public fait appel. Un second procès va se tenir devant la cour d’assises d’Albi. Juré lors du premier procès, Nora (Marina Foïs) est persuadée de l’innocence de Viguier. Elle va convaincre le ténor du barreau, Me Dupond-Moretti (Olivier Gourmet) d’assurer sa défense.