Dans le Nord de la France, L’Envol est un centre d’accueil de jour. Grâce à quelques assistantes sociales et quelques bénévoles dévouées, des femmes à la rue peuvent y trouver un havre provisoire : de quoi se doucher et se restaurer, un peu de chaleur…

Dans le Nord de la France, L’Envol est un centre d’accueil de jour. Grâce à quelques assistantes sociales et quelques bénévoles dévouées, des femmes à la rue peuvent y trouver un havre provisoire : de quoi se doucher et se restaurer, un peu de chaleur…

Mais, les services départementaux, qui reprochent à L’Envol de ne pas réussir à réinsérer ces femmes, le menacent de fermeture administrative. Pour ne pas les abandonner à leur sort, alors que les solutions alternatives font défaut, Manu (Corinne Masiero), Audrey (Audrey Lamy), Hélène (Noémie Lvovsky) et Angélique (Déborah Lukumuena) vont tout faire pour leur trouver un travail. Au risque de flirter avec les marges de la légalité…

Les Invisibles aurait pu être un documentaire. Il est tiré d’une enquête sociologique de Claire Lajeunie qui documente les épreuves subies par les femmes à la rue : violence, agressions sexuelles, insalubrité… Il en a d’ailleurs l’apparence pendant ses premières scènes qui montrent la foule bigarrée qui se presse au petit matin devant les portes de L’Envol avant leur ouverture. Mais bien vite, apparaissent les visages de comédiennes bien connues qui font basculer Les Invisibles du côté du feel good movie.

Louis-Jean Petit avait réalisé Discount dans la même veine : l’histoire bienveillante d’employés d’un magasin de grande distribution qui détournent les produits périmés ou sur le point de l’être pour les donner aux plus nécessiteux. J’avais dit le plus grand bien de ce film-là. Pourquoi être plus réservé à l’égard de ce film-ci qui en reprend pourtant les mêmes recettes éprouvées?

La première raison tient au scénario faiblard. Bien sûr, on ne regarde pas sa montre. Mais, pour autant, une fois que l’histoire est posée comme je l’ai résumée au premier paragraphe de cette critique, elle se déroule paresseusement, sans tension ni surprise. Le film aurait pu durer un quart d’heure de plus ou un quart de moins (en soustrayant quelques scènes inutiles sur la vie amoureuse des travailleurs sociaux ou de leurs proches destinées à nous montrer qu’eux aussi sont des gens comme les autres). Son épilogue ne verse pas dans l’angélisme – à la différence du Grand Bain dont c’était le principal défaut – mais avec suffisamment de délicatesse pour éviter de nous plomber le moral – comme avait le cran de le faire Une affaire de famille.

La deuxième raison tient à l’accumulation récente de films similaires. Le cinéma français, auquel on reproche à bon droit sa superficialité, cherche à s’ancrer dans le terrain social. Mais du coup, on a l’impression que les scénaristes se sont répartis les grands sujets de notre temps pour construire des films qui en cherchent à interpeler notre cœur autant que notre esprit. Après les greffes d’organe, la délinquance juvénile et l’accouchement sous X, voici les femmes à la rue en attendant peut-être demain la GPA. Qu’on ne se méprenne pas ! Je ne dis pas que Réparer les vivants, Shéhérazade ou Pupille – dont j’ai dit ici tout le bien que j’en pensais – ne sont pas de bons films, mais je dis que le systématisme avec lequel les sujets de société nourrissent, les uns après les autres, le cinéma français risque au bout du compte de s’épuiser.

La troisième raison est politique. Les Invisibles est construit autour d’une – légitime – révolte. Révolte à la fois contre le sort fait aux femmes et contre l’incapacité de l’administration à y apporter les réponses pertinentes. On verse sa larme – et je la verse plus qu’à mon tour – devant la scène volontairement lugubre d’évacuation d’un camp de SDF par une compagnie de CRS. Welcome fonctionnait selon le même procédé, qui décrivait l’initiative courageuse d’un Calaisien qui apprenait à nager à un jeune Afghan rêvant de traverser la Manche. Mais je suis gêné par ma propre schizophrénie : comment pouvons-nous « en même temps » plébisciter Welcome ou Les Invisibles et, tous les cinq ans, au nom d’un principe de réalité, apporter nos suffrages à des majorités parlementaires successives qui mettent en œuvre une politique autrement moins bienveillante à l’égard des plus fragiles ?

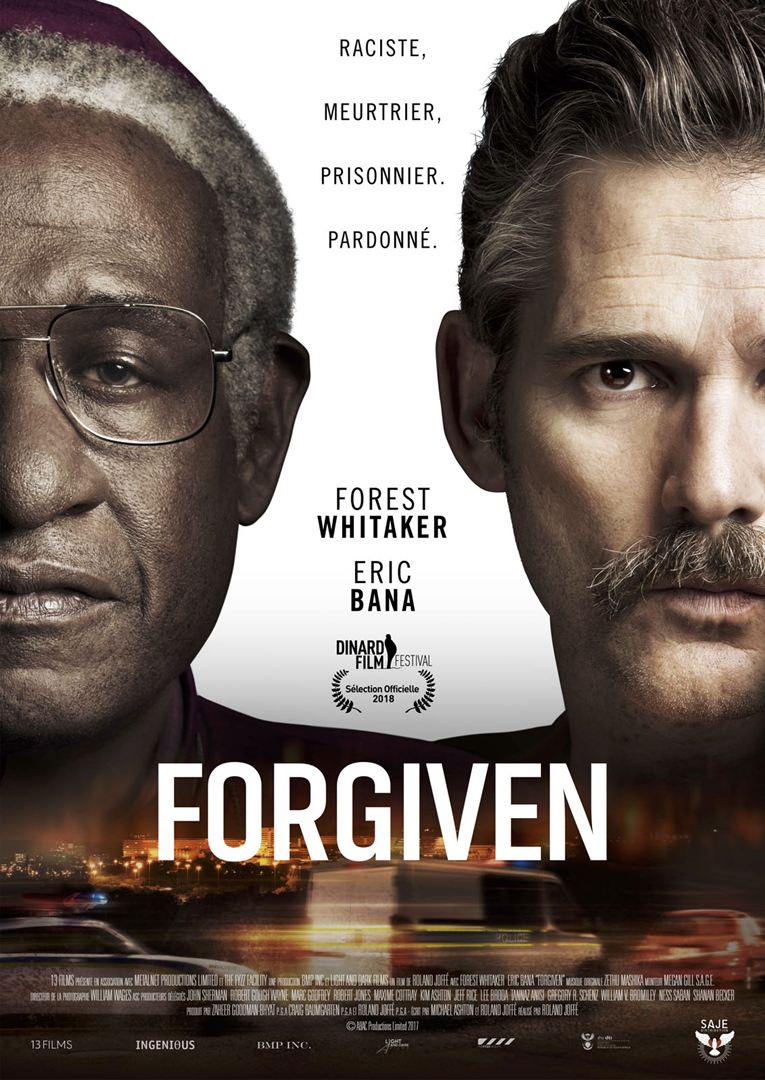

Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie.

Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie. Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui.

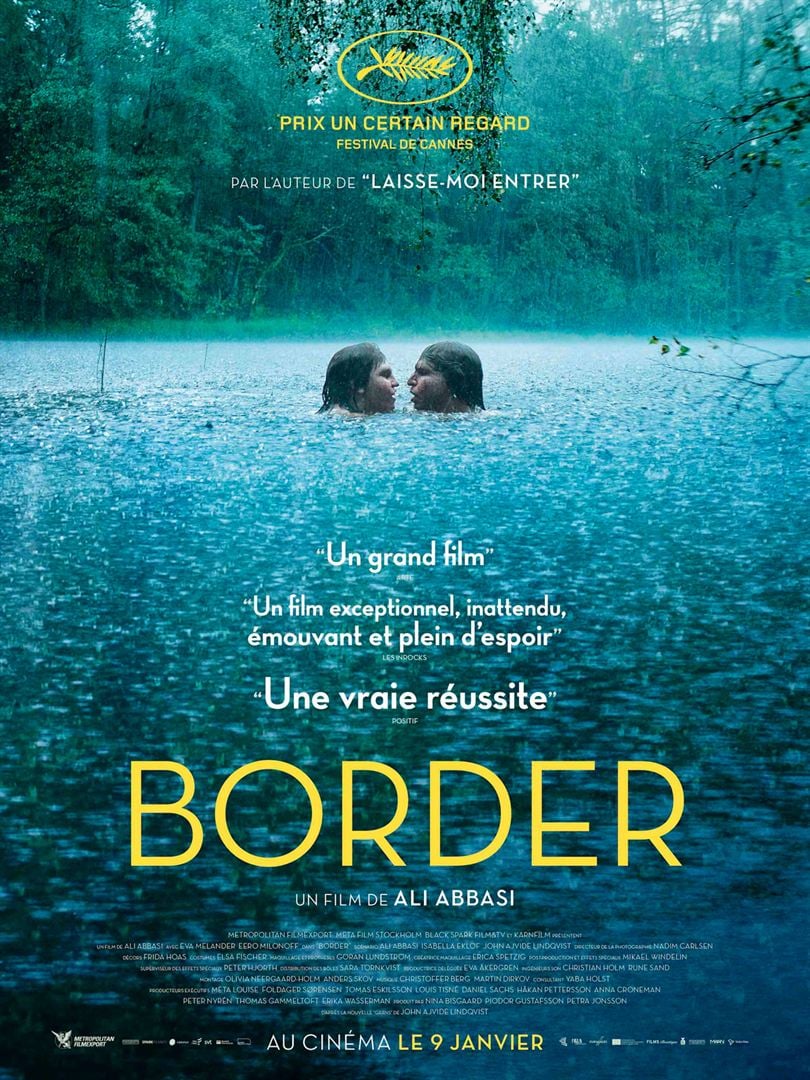

Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui. Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points.

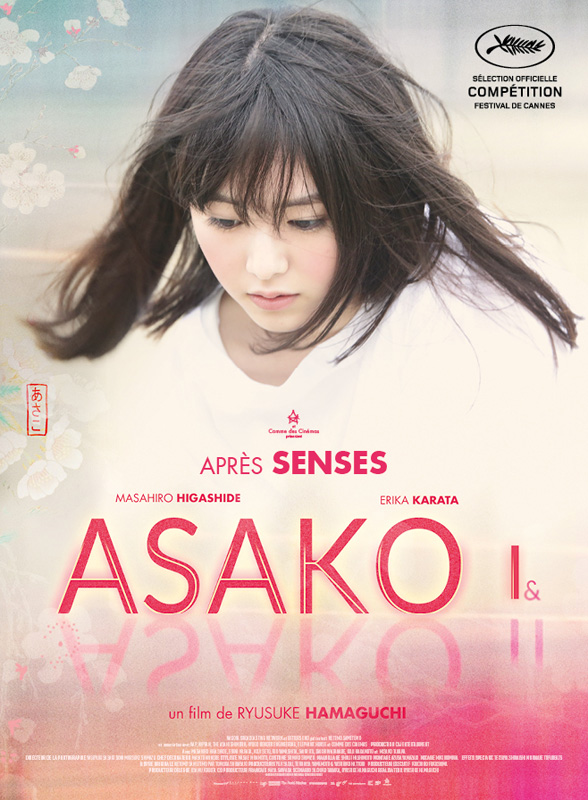

Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points. Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune.

Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune. L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine.

L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine.