1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane.

1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane.

L’histoire a oublié Herman Mankiewicz. Le souvenir de son cadet, Joseph, le réalisateur de Eve et de Cléopâtre, a effacé sa mémoire. Pourtant il fut, dans les années trente, l’un des scénaristes les plus réputés d’Hollywood, signant pour la MGM les scénarios du Magicien d’Oz et de quelques uns des films des Marx Brothers. Mais son fichu caractère, son alcoolisme chronique devaient l’éloigner du studio et de son tyrannique patron, Louis B. Mayer. En écrivant le scénario de American – ultérieurement rebaptisé Citizen Kane – il veut régler des comptes avec le magnat William Randolph Hearst, soutien de toujours de Mayer.

Sur la base d’un vieux scénario écrit par son propre père, David Fincher se livre à un exercice virtuose. On n’en escomptait pas moins du réalisateur de Seven, de Fight Club ou de The Social Network, absent des écrans depuis six ans, dont le retour était impatiemment attendu. Il réalise un pastiche somptueux des films de l’époque dont il a repris le noir et blanc satiné et la construction en flashbacks – qui constitua une des innovations de Citizen Kane.

Que Mank ne soit pas sorti en salles, où il avait évidemment sa place, relance un vieux débat depuis Roma ou The Irishman. Après Alfonso Cuarón, après Martin Scorsese, David Fincher a à son tour vendu son âme au diable Netflix. On l’excusera en avançant que, Covid oblige, Mank n’aurait pas pu sortir en salles – même si le lancement de sa production par Netflix est antérieure à la pandémie. On invoquera un argument autrement convaincant : les majors ont refusé de prendre le risque de produire ce scénario, seul Netflix acceptant d’en prendre le risque.

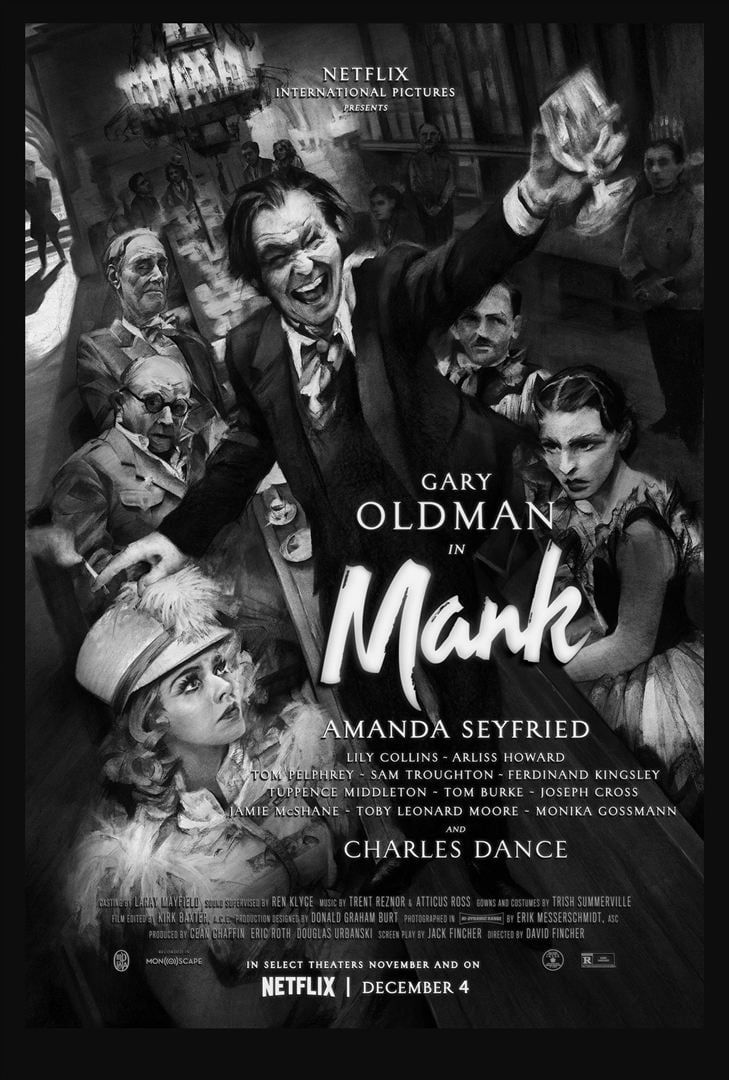

Il y a fort à parier que dans une année bien pauvre en chefs d’œuvre, Mank se retrouve dans tous les palmarès. On voit mal comment l’Oscar du meilleur acteur pourrait échapper à Gary Oldman. Son rôle d’ivrogne philosophe n’est pas sans rappeler l’interprétation d’Albert Finney dans Au-dessous du volcan. Idem pour l’Oscar des décors et des costumes tant l’âge d’or d’Hollywood est filmé avec une élégante magnificence.

Pourtant, malgré toutes les raisons objectives d’encenser Mank, j’avoue une certaine déception.

Je ne suis pas rentré dans le film, comme déjà par le passé je n’étais pas rentré dans The Social Network. La faute à des dialogues à la mitraillette dont je n’ai pas eu le temps, l’âge venant, d’en lire les sous-titres ? La faute à des références pas toujours compréhensibles à une période de l’histoire du cinéma dont les détails ne m’étaient pas familiers ?

La faute aussi à une attente déçue. Mank nous est vendu – et c’est ainsi d’ailleurs que je l’ai présenté – comme l’histoire de la confection de Citizen Kane. On y apprend in extremis le vol de paternité dont s’est rendu coupable Welles en s’attribuant un scénario écrit par le seul Mankiewicz et en partageant avec lui un Oscar qu’il n’aurait pas dû recevoir. Mais on ne voit rien de Citizen Kane ou de son tournage. On n’y évoque même pas ce qui en fit un événement dans l’histoire du cinéma et dont le mérite revenait bien à Orson Welles et à personne d’autre : le recours aux flashbacks, l’utilisation innovante de la caméra (profondeur de champ, contreplongées). Rien de tout cela n’est évoqué dans Mank qui s’arrête avant le premier tour de manivelle de Citizen Kane.

Finalement, après deux heures (dont il serait malhonnête de dire qu’elles sont trop longues), si on le débarrasse de tout ce qui l’encombre, Mank se révèle pour ce qu’il est : le portrait d’un homme piégé par le pacte faustien qu’il a passé avec Hollywood. C’est déjà beaucoup mais c’est trop peu par rapport aux attentes que ce film avait fait naître.