Un pays qui se tient sage documente les violences policières qui ont émaillé la crise des Gilets jaunes.

Un pays qui se tient sage documente les violences policières qui ont émaillé la crise des Gilets jaunes.

Son réalisateur, David Dufresne, sait de quoi il parle. Journaliste à Libération et à Médiapart, il suit depuis trente ans les questions de police auxquelles il a consacré en 2007 un livre (Maintien de l’ordre) dont il a tiré en 2019 un roman (Dernière sommation). En 2007, il a réalisé son premier documentaire sur les émeutes de 2005 Quand la France s’embrase. Pendant la crise des Gilets jaunes, il a recensé sur son compte Twitter les témoignages des manifestants blessés par la police sur son compte Twitter « Allo @Place_Beauvau, c’est pour un signalement ».

Un pays qui se tient sage collationne les images de ces violences. Certaines ont déjà été vues des millions de fois comme celles de l’Arc de Triomphe, du sac du Fouquets ou de la charge musclée du boxeur Christophe Dettinger sur la passerelle Leopold-Sédar-Senghor ; d’autres sont inédites, comme celles de ces manifestants pris au piège dans leur voiture ou de Jérôme Rodrigues blessé à l’œil place de la Bastille. Charges violentes, matraquages au sol, matricules dissimulés, entraves au travail de la presse…. Le malaise est à son comble avec ces élèves d’une classe de Mantes-la-Jolie agenouillés, les mains en l’air filmés en décembre 2018 par un CRS goguenard qui félicite une « classe qui se tient sage ».

Un pays qui se tient sage ne se contente pas d’aligner les images. Il les confronte à un panel d’intervenants, réunis deux par deux : une juriste (Monique Chemillier-Gendreau), un avocat (William Bourdon), un sociologue, qui fut mon camarade à Sciences Po et dont les ouvrages sur le maintien de l’ordre font référence (Fabien Jobard), une historienne (Ludivine Bantigny) mais aussi le président d’un syndicat de policiers et un général de gendarmerie. Le documentaire a la bonne idée de ne pas les identifier avant le générique de fin pour éviter que leurs paroles soient immédiatement assignées. Avec une mesure que le débat public, dans les médias et sur les réseaux sociaux, n’a pas su garder, ils analysent les images et évitent les postures démagogues. Le policier syndicaliste concède que les actes commis à Mantes-la-Jolie sont inadmissibles ; l’avocat inlassable défenseur des droits de l’homme reconnaît la nécessité dans une démocratie d’une force publique.

Une séquence, filmée à l’angle des Champs et de l’avenue Montaigne, fait l’objet d’une double lecture. On y voit un groupe de cinq policiers motorisés débordés par les manifestants. L’un des intervenants insiste sur le déséquilibre des forces et la retenue des cinq policiers (un dégaine son arme de service mais la rengaine immédiatement) ; l’autre au contraire souligne la retenue de la foule qui aurait pu lyncher les policiers mais se borne à les faire fuir.

Les intervenants discutent longuement de la formule célèbre de Max Weber : l’État détient le monopole de la violence physique légitime. Ils pointent les contre-sens dont elle est souvent entachée. Il ne s’agit pas de reprocher à l’État d’être violent par essence mais au contraire d’encadrer la violence en en interdisant l’exercice à des acteurs privés et en la réservant au seul État.

Il n’est pas question de remettre en cause l’adage wébérien. La violence privée, celle qu’ont exercée certains Gilets jaunes n’est pas acceptable. Le discours consistant à justifier cette violence comme la réponse légitime aux violences symboliques exercées par l’État à travers les politiques inégalitaires qu’il mettrait en œuvre n’est pas défendable.

La question posée doit être celle des limites de l’usage de cette violence d’État soumise au double principe de nécessité et de proportionnalité. Les images de ce documentaire montrent qu’elles ne sont pas toujours respectées. La circonstance, comme le plaide un syndicaliste de la police, que les images montrées aient pu être précédées d’heures d’affrontements où les objets et les insultes auraient plu sur des forces de l’ordre poussées à bout ne constituent pas une excuse valable : les professionnels du maintien de l’ordre sont tenus, en tous lieux et en tout temps, au respect de leurs consignes. Et les manquements à ces consignes doivent être sanctionnées : le documentaire évoque d’un mot trop rapide, pour se plaindre moins de leur partialité que de leur lenteur, les enquêtes internes de l’IGPN pour « usage illégitime de la force » et les instructions en cours devant le juge pénal.

L’inconvénient de ce pénible catalogue est de pointer les dérapages et de renvoyer l’image d’une police systématiquement violente. Un pays qui se tient sage évite cette dérive à la fois par la parole donnée aux policiers et aux gendarmes – en regrettant que les autorités (préfet de police, DPN, DGGN…) aient refusé l’opportunité qui leur avait été donnée de témoigner elles aussi – et le rappel de quelques faits. Les violences policières sont rares, si on les compare à l’ensemble des interventions de forces de police ; elles ne sont guère meurtrières (la mort d’une Marseillaise en décembre 2018 et d’un Nantais en juin 2019 ont été imputées à la police). Une utile mise en perspective internationale relativise les choses face à des régimes autrement plus policiers tels que la Russie.

Le principal défaut du documentaire est dans son titre. Emprunté on l’a dit à l’expression inadmissible d’un CRS à Mantes-la-Jolie, il sous-entend que les violences policières sont l’expression d’un projet plus systématique d’asservissement du pays tout entier. L’existence même de ce documentaire démontre que la France n’est pas tout à fait encore une dictature liberticide.

La bande-annonce

Après qu’un clochard parisien croit reconnaître en lui un soldat serbe mort le 21 août 1983, Joachim (Jonathan Couzinié), né précisément ce jour-là, persuadé d’en être la réincarnation part en Bosnie sur les traces du défunt. Dans son combi VW l’accompagnent une amie réalisatrice (Adèle Haenel), décidée à faire de cette histoire un documentaire, une preneuse de son Atonia Buresi) et un cadreur.

Après qu’un clochard parisien croit reconnaître en lui un soldat serbe mort le 21 août 1983, Joachim (Jonathan Couzinié), né précisément ce jour-là, persuadé d’en être la réincarnation part en Bosnie sur les traces du défunt. Dans son combi VW l’accompagnent une amie réalisatrice (Adèle Haenel), décidée à faire de cette histoire un documentaire, une preneuse de son Atonia Buresi) et un cadreur.

Quatre étudiants, Youssef, Yacine, Annabelle et Luca, membres de l’association Saint-Denis ville au cœur, ont décidé d’organiser en juin 2019 la première marche des fiertés en banlieue. Les deux co-réalisateurs les ont suivis dans la préparation de cet événement.

Quatre étudiants, Youssef, Yacine, Annabelle et Luca, membres de l’association Saint-Denis ville au cœur, ont décidé d’organiser en juin 2019 la première marche des fiertés en banlieue. Les deux co-réalisateurs les ont suivis dans la préparation de cet événement. Old Dolio (Evan Rachel Wood) a vingt-six ans. Renfermée sur elle-même, cachée derrière ses immenses cheveux blonds, perdue dans un survêtement trop grand pour elle, Old Dolio est la fille unique d’un couple de vieux marginaux qu’elle n’a jamais quittés. Le trio vit à Los Angeles misérablement, dans un local insalubre dont il peine à régler le loyer, de menus larcins, d’arnaques minables, d’économies de bouts de chandelle. Cet équilibre précaire va céder avec l’apparition de Mélanie (Gina Rodriguez), une jeune et jolie Portoricaine.

Old Dolio (Evan Rachel Wood) a vingt-six ans. Renfermée sur elle-même, cachée derrière ses immenses cheveux blonds, perdue dans un survêtement trop grand pour elle, Old Dolio est la fille unique d’un couple de vieux marginaux qu’elle n’a jamais quittés. Le trio vit à Los Angeles misérablement, dans un local insalubre dont il peine à régler le loyer, de menus larcins, d’arnaques minables, d’économies de bouts de chandelle. Cet équilibre précaire va céder avec l’apparition de Mélanie (Gina Rodriguez), une jeune et jolie Portoricaine. Un pays qui se tient sage documente les violences policières qui ont émaillé la crise des Gilets jaunes.

Un pays qui se tient sage documente les violences policières qui ont émaillé la crise des Gilets jaunes. Family Romance est le nom d’une agence de « locations de proches » au Japon. Pour quelques heures ou pour quelques semaines, ses employés se feront passer pour la fiancée que vos parents exigent instamment que vous leur présentiez ou pour le père qui ne peut vous conduire à l’autel.

Family Romance est le nom d’une agence de « locations de proches » au Japon. Pour quelques heures ou pour quelques semaines, ses employés se feront passer pour la fiancée que vos parents exigent instamment que vous leur présentiez ou pour le père qui ne peut vous conduire à l’autel. Ayat est le producteur de l’émission de téléréalité à succès « Le Prix du pardon ». Chaque semaine, un condamné vient y implorer le pardon de sa victime pour obtenir, comme la loi coranique le permet, la commutation de sa peine.

Ayat est le producteur de l’émission de téléréalité à succès « Le Prix du pardon ». Chaque semaine, un condamné vient y implorer le pardon de sa victime pour obtenir, comme la loi coranique le permet, la commutation de sa peine. Billie Holiday (1915-1959) est l’une des plus grandes voix du siècle.

Billie Holiday (1915-1959) est l’une des plus grandes voix du siècle. Julie et Yuval se sont rencontrés à Paris, au pied de la tour Eiffel, un soir de 14-juillet. Entre eux c’est le coup de foudre. Le couple s’installe ensemble, Julie tombe enceinte. Mais Yuval doit repartir en Israël pour y obtenir un visa permanent lui permettant de revenir en France. Le couple est condamné à une séparation qui met à mal leur amour.

Julie et Yuval se sont rencontrés à Paris, au pied de la tour Eiffel, un soir de 14-juillet. Entre eux c’est le coup de foudre. Le couple s’installe ensemble, Julie tombe enceinte. Mais Yuval doit repartir en Israël pour y obtenir un visa permanent lui permettant de revenir en France. Le couple est condamné à une séparation qui met à mal leur amour. François (Jalil lespert) rêve d’avoir un enfant, un fils de préférence, pour lui transmettre la scierie familiale qu’il a héritée de son père (Jean-Marie Winling). Mais les PMA que Noémie (Mélanie Doutey), son épouse, et lui ont tentées échouent et la procédure d’adoption qu’ils débutent s’annonce longue et semée d’obstacles.

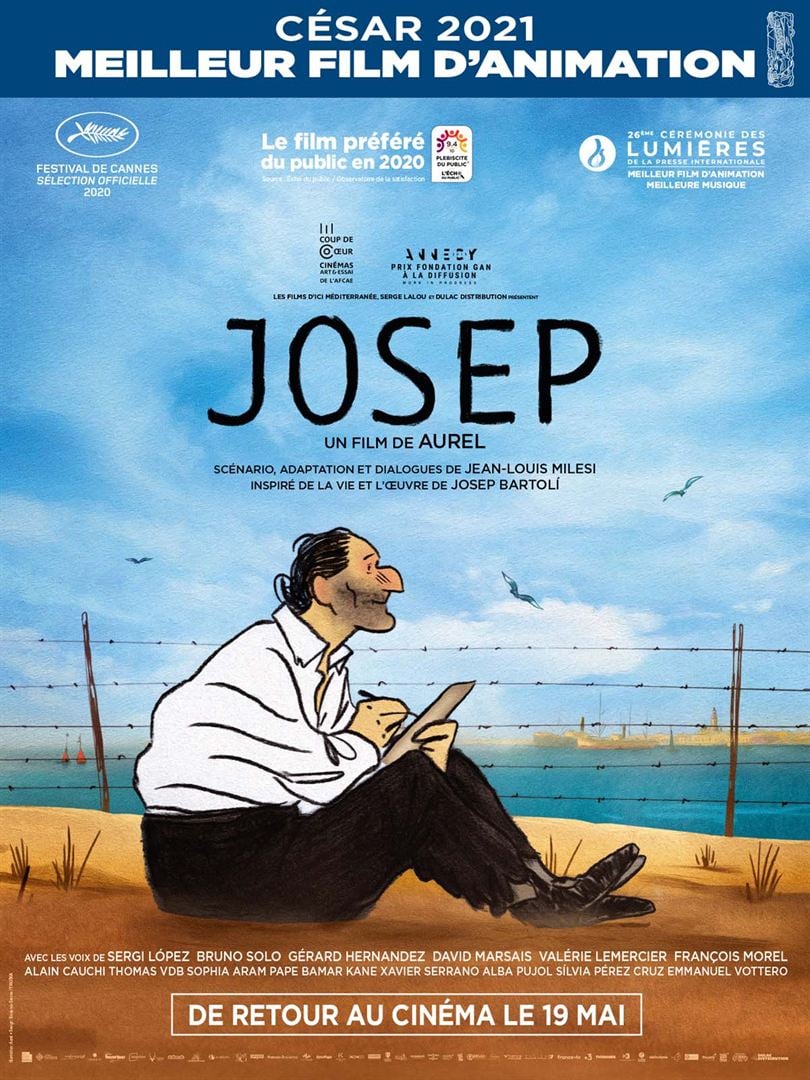

François (Jalil lespert) rêve d’avoir un enfant, un fils de préférence, pour lui transmettre la scierie familiale qu’il a héritée de son père (Jean-Marie Winling). Mais les PMA que Noémie (Mélanie Doutey), son épouse, et lui ont tentées échouent et la procédure d’adoption qu’ils débutent s’annonce longue et semée d’obstacles. Début 1939. La victoire du franquisme pousse des centaines de milliers d’Espagnols à l’exil. La France, loin de les accueillir à bras ouverts, les parque dans des camps insalubres. Parmi eux, Josep Bartoli, un Catalan communiste. Avec le crayon et le bloc-notes qu’un gendarme lui a donnés en cachette, il chasse l’ennui en croquant la réalité qui l’entoure. Enfui au Mexique, où il deviendra l’amant de Frida Kahlo, puis aux États-Unis, Bartoli devient un grand dessinateur.

Début 1939. La victoire du franquisme pousse des centaines de milliers d’Espagnols à l’exil. La France, loin de les accueillir à bras ouverts, les parque dans des camps insalubres. Parmi eux, Josep Bartoli, un Catalan communiste. Avec le crayon et le bloc-notes qu’un gendarme lui a donnés en cachette, il chasse l’ennui en croquant la réalité qui l’entoure. Enfui au Mexique, où il deviendra l’amant de Frida Kahlo, puis aux États-Unis, Bartoli devient un grand dessinateur.