En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier.

En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier.

Tandis que la tension monte entre les deux bandes, qui menacent de s’affronter dans un combat sanglant, Tony et Maria se rencontrent et s’enflamment l’un pour l’autre. Pourront-ils s’aimer en dépit de leurs différences ?

La critique du West Side Story de Spielberg ne peut être qu’un processus en deux étapes.

Première étape obligée : revenir à l’original, au film de 1961 de Robert Wise adapté de la comédie musicale éponyme montée quatre ans plus tôt à Broadway par Jerome Robbins. De l’avis général, c’est un chef d’oeuvre du genre. De mon avis personnel – et volontiers subjectif – c’est le meilleur film de tous les temps (ex aequo avec La La Land). Bien entendu ce jugement peut-être excessif est ouvert au débat contradictoire. Si la comédie musicale, son artificialité vous donne des boutons, si Les Parapluies de Cherbourg ne vous arrache aucun sanglot et La La Land des ricanements moqueurs, alors peut-être ne partagerez vous pas mon enthousiasme.

Mais si la comédie musicale est un genre qui vous touche, alors il est difficile de ne pas considérer que le West Side Story de Robert Wise en est l’achèvement le plus parfait. Pour trois raisons au moins. Pour la géniale adaptation du Roméo et Juliette de Shakespeare – qui, lui aussi, peut légitimement candidater à la médaille d’or dans sa catégorie. Pour l’incroyable richesse de la musique de Leonard Bernstein. Pour l’extraordinaire acuité et pour l’intelligence avec laquelle cette oeuvre qui est tout sauf frivole évoque quelques grands problèmes de l’époque : le racisme (qui frappait surtout la communauté afro-américaine), la délinquance juvénile (le titre Gee, Officer Krupke en examine en 3’30 » les apories avec autant d’intelligence que le ferait une thèse de sciences politiques de 500 pages), l’immigration portoricaine (la chanson America, rapidement devenue un tube, expose avec humour ses contradictions, entre nostalgie du retour et difficile assimilation) , la gentrification de New York….

Cette première étape franchie, et le constat étant dressé de l’absolue fidélité de Spielberg au modèle de 1961, dont il reproduit quasiment à l’identique, avec une fidélité fétichiste, la quasi-totalité des ingrédients, l’histoire, le lieu, l’intrigue, les personnages, les décors, les costumes et la musique, reste à examiner la seconde, la plus délicate : pourquoi diable Steven Spielberg est-il allé filmer ce remake ?

C’est la question que se posent tous les spectateurs, avant, pendant ou après le film. C’est la question que tous les critiques se posent. Et c’est la question à laquelle, hélas, le visionnage de West Side Story ne permet pas de répondre.

Que Steven Spielberg soit l’un des plus grands réalisateurs contemporains ne fait aucun doute. Il faut une sacrée dose de snobisme pour considérer que Les Dents de la mer, E.T., Les Aventuriers de l’arche perdue, Jurassic Park ou La Liste de Schindler soient de mauvais films. Il faut une sacrée malhonnêteté intellectuelle pour affirmer que leur succès n’était pas mérité et qu’ils n’ont pas résonné avec l’air du temps.

Sa reconstitution fidèle du film de Robert Wise, le soin apporté aux décors et aux costumes, le brio ébouriffant de sa virevoltante caméra, la beauté saisissante des chorégraphies de Justin Peck (qu’il s’agisse du mambo millimétré au gymnase, de la ville en liesse de America ou de la grâce féline des danseurs de Cool) ne pourront faire que l’unanimité.

Mais on en revient toujours à la même question : pourquoi ? A-t-il voulu actualiser l’oeuvre ? la transposer à l’époque contemporaine ? Pas du tout. On guette des clins d’oeil à l’Amérique de Donald Trump, au racisme qui continue à la diviser, à #MeToo …. Rien. Le West Side Story de Spielberg ne nous dit rien de l’Amérique des années 2020 ; c’est un monument nostalgique à la gloire de l’Amérique de la fin des années 50, celle de son adolescence (Spielberg est né en 1946). Comme le Rosebud de Citizen Kane, West Side Story est un souvenir régressif, celui d’une époque mythifiée, que le réalisateur septuagénaire, couvert de gloires, regrette.

La bande-annonce

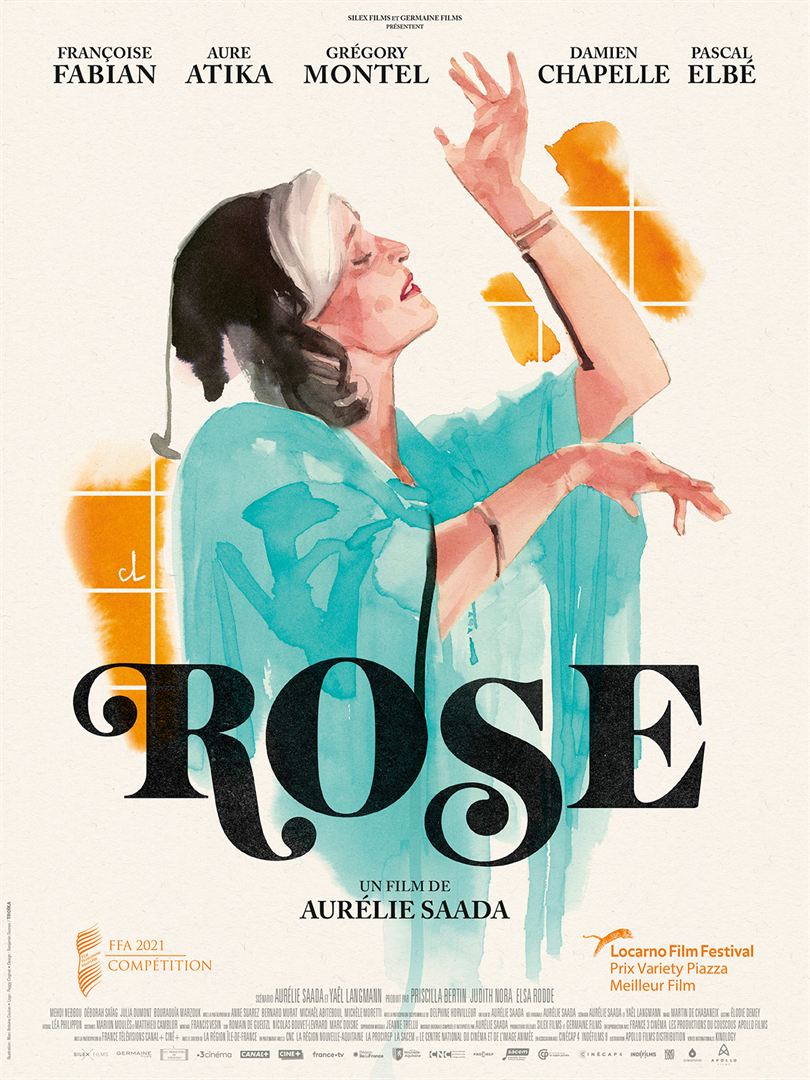

Rose Goldberg (Françoise Fabian) a toujours vécu dans l’ombre de son mari. Elle a consacré sa vie à l’éducation de ses trois enfants. À soixante-dix huit ans, à la mort de son mari, elle se cherche une raison de vivre, elle qui s’est toujours oubliée au profit des autres.

Rose Goldberg (Françoise Fabian) a toujours vécu dans l’ombre de son mari. Elle a consacré sa vie à l’éducation de ses trois enfants. À soixante-dix huit ans, à la mort de son mari, elle se cherche une raison de vivre, elle qui s’est toujours oubliée au profit des autres.

L’écrivain Sylvain Tesson a accompagné le photographe animalier Vincent Munier sur les hauts plateaux tibétains pour y traquer la panthère des neiges. Il en a ramené un livre couronné en 2019 par le Prix Renaudot et un film éponyme.

L’écrivain Sylvain Tesson a accompagné le photographe animalier Vincent Munier sur les hauts plateaux tibétains pour y traquer la panthère des neiges. Il en a ramené un livre couronné en 2019 par le Prix Renaudot et un film éponyme. Le diable n’existe pas est un film composé de quatre histoires distinctes, organisées chacune autour d’un coup de théâtre qui les rend difficiles à présenter ou à résumer.

Le diable n’existe pas est un film composé de quatre histoires distinctes, organisées chacune autour d’un coup de théâtre qui les rend difficiles à présenter ou à résumer. Marie (Laure Calamy) se prostitue à Strasbourg. Son fils Adrien est en échec scolaire. Sa seule planche de salut serait de l’inscrire dans une école privée de cuisine. Mais la scolarité n’y est pas gratuite. Marie réussira-t-elle à rassembler la somme qu’on lui demande pour donner à son fils un avenir ?

Marie (Laure Calamy) se prostitue à Strasbourg. Son fils Adrien est en échec scolaire. Sa seule planche de salut serait de l’inscrire dans une école privée de cuisine. Mais la scolarité n’y est pas gratuite. Marie réussira-t-elle à rassembler la somme qu’on lui demande pour donner à son fils un avenir ? Deux femmes, Janis (Penélope Cruz) et Ana (Milena Smit), se rencontrent à la maternité et vont devenir « mères parallèles ». Elles sont l’une et l’autre tombées enceintes par accident, la première, photographe professionnelle dans la quarantaine, après avoir eu une liaison avec un homme marié qui va l’aider à exhumer les restes de son arrière-grand-père exécuté aux premières heures de la Guerre d’Espagne, la seconde, encore mineure, victime d’un viol en réunion. Janis et Ana accouchent de deux fillettes. Elle se séparent à la sortie de la maternité en se promettant de se revoir. Le destin les réunira plus vite que prévu.

Deux femmes, Janis (Penélope Cruz) et Ana (Milena Smit), se rencontrent à la maternité et vont devenir « mères parallèles ». Elles sont l’une et l’autre tombées enceintes par accident, la première, photographe professionnelle dans la quarantaine, après avoir eu une liaison avec un homme marié qui va l’aider à exhumer les restes de son arrière-grand-père exécuté aux premières heures de la Guerre d’Espagne, la seconde, encore mineure, victime d’un viol en réunion. Janis et Ana accouchent de deux fillettes. Elle se séparent à la sortie de la maternité en se promettant de se revoir. Le destin les réunira plus vite que prévu. Paul Château-Tétard (Philippe Katerine) est un héritier fin de race que sa mère, Adélaïde (Josiane Balasko), paralysée depuis un accident de chasse, désespère de marier. Il finit par jeter son dévolu sur Ava (Anaïs Demoustier), une jeune fille ingénue qu’il a croisée dans le métro. Mais la bru déplaît à sa perfide belle-mère qui recrute un détective privé pour l’espionner tandis qu’Ava, qui s’est vite lassée des gamineries de son nouveau mari, s’éprend pour un bel inconnu (William Lebghil).

Paul Château-Tétard (Philippe Katerine) est un héritier fin de race que sa mère, Adélaïde (Josiane Balasko), paralysée depuis un accident de chasse, désespère de marier. Il finit par jeter son dévolu sur Ava (Anaïs Demoustier), une jeune fille ingénue qu’il a croisée dans le métro. Mais la bru déplaît à sa perfide belle-mère qui recrute un détective privé pour l’espionner tandis qu’Ava, qui s’est vite lassée des gamineries de son nouveau mari, s’éprend pour un bel inconnu (William Lebghil). En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier.

En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier. Alexandre (Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et de Yvan Attal, dont on passera la quasi-totalité du film à se demander s’il ressemble plus à son père ou à sa mère) a vingt-deux ans. Bachelier surdoué, polytechnicien à dix-huit ans, élève à Stanford, c’est un « héritier » bourdieusien qui a grandi dans le seizième arrondissement. Son père, Jean Farel (Pierre Arditi) est un séducteur compulsif et un célèbre animateur de télévision qui, malgré l’âge et la baisse de ses audiences, refuse de décrocher. Sa mère, Claire (Charlotte Gainsbourg), est une féministe engagée. Elle a quitté Jean pour refaire sa vie avec Adam (Mathieu Kassovitz), un professeur de lettres. Claire et Adam élèvent ensemble Mila (Suzanne Jouannet), la fille aînée d’Adam, encore mineure.

Alexandre (Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et de Yvan Attal, dont on passera la quasi-totalité du film à se demander s’il ressemble plus à son père ou à sa mère) a vingt-deux ans. Bachelier surdoué, polytechnicien à dix-huit ans, élève à Stanford, c’est un « héritier » bourdieusien qui a grandi dans le seizième arrondissement. Son père, Jean Farel (Pierre Arditi) est un séducteur compulsif et un célèbre animateur de télévision qui, malgré l’âge et la baisse de ses audiences, refuse de décrocher. Sa mère, Claire (Charlotte Gainsbourg), est une féministe engagée. Elle a quitté Jean pour refaire sa vie avec Adam (Mathieu Kassovitz), un professeur de lettres. Claire et Adam élèvent ensemble Mila (Suzanne Jouannet), la fille aînée d’Adam, encore mineure. Petrov est fiévreux. Il aimerait bien rentrer chez lui. Mais Igor, un camarade de beuverie, l’entraîne dans le corbillard qu’il conduit. Débute une nuit de beuverie dont Petrov se réveillera pour rejoindre sa femme Petrova, qui travaille dans une bibliothèque, et son fils qu’il doit accompagner à un spectacle scolaire.

Petrov est fiévreux. Il aimerait bien rentrer chez lui. Mais Igor, un camarade de beuverie, l’entraîne dans le corbillard qu’il conduit. Débute une nuit de beuverie dont Petrov se réveillera pour rejoindre sa femme Petrova, qui travaille dans une bibliothèque, et son fils qu’il doit accompagner à un spectacle scolaire.