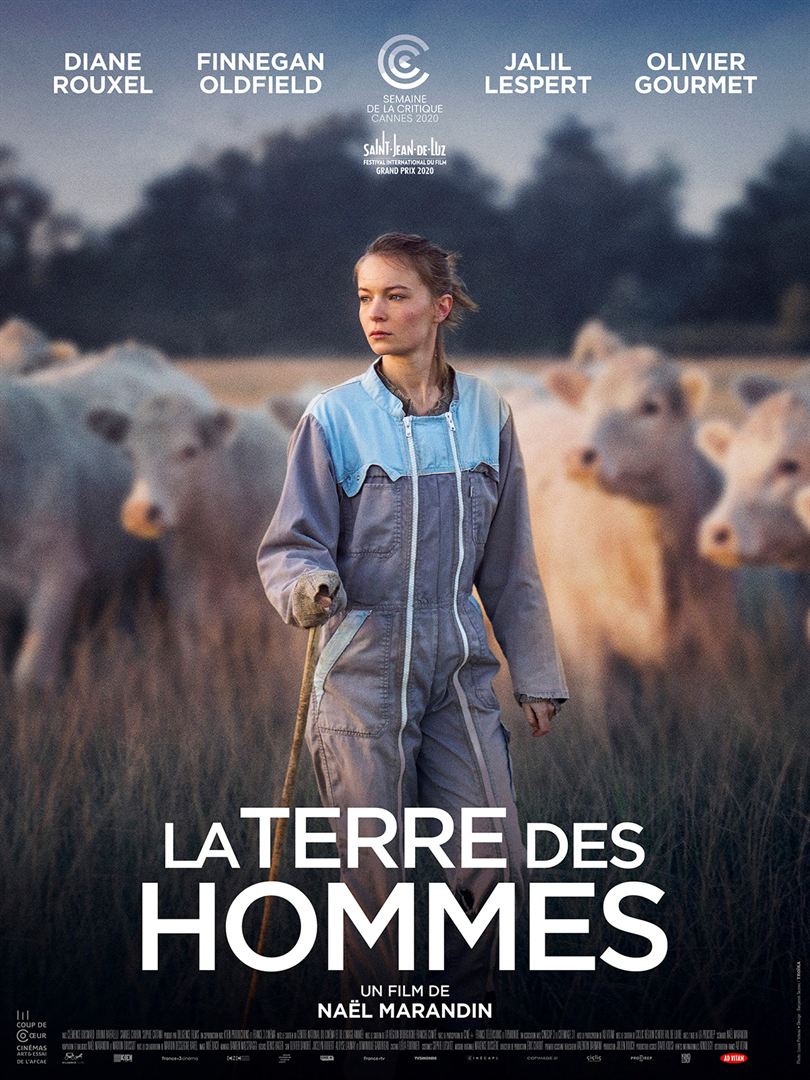

Bernard (Olivier Gourmet) est un vieil agriculteur bourru dont l’obstination menace de mener sa ferme à la faillite. Mais Constance, sa fille (Diane Rouxel) et Bruno (Finnegan Odfield), son futur gendre, sont prêts à prendre la relève, à relancer l’exploitation, à y appliquer des méthodes nouvelles. Leur avenir est suspendu à la décision de la Safer, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui est sur le point de se prononcer sur leur dossier. Constance et Bruno croient pouvoir compter sur l’appui de Sylvain (Jalil Lespert), l’influent président du marché local qui encourage leur projet et assure Constance de son soutien.

Bernard (Olivier Gourmet) est un vieil agriculteur bourru dont l’obstination menace de mener sa ferme à la faillite. Mais Constance, sa fille (Diane Rouxel) et Bruno (Finnegan Odfield), son futur gendre, sont prêts à prendre la relève, à relancer l’exploitation, à y appliquer des méthodes nouvelles. Leur avenir est suspendu à la décision de la Safer, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui est sur le point de se prononcer sur leur dossier. Constance et Bruno croient pouvoir compter sur l’appui de Sylvain (Jalil Lespert), l’influent président du marché local qui encourage leur projet et assure Constance de son soutien.

Le titre de La Terre des hommes résume avec une élégante efficacité les deux sujets qu’entremêle ce drame rural. D’une part, comme dans Petit Paysan ou Au nom de la terre, l’action se déroule dans ce monde paysan qui décidément revient à la mode après une longue éclipse au cinéma. D’autre part, comme dans Slalom, son héroïne est victime de l’emprise d’un homme et à travers lui de la domination d’une société masculiniste qui lui est spontanément hostile.

Pour son second film, le réalisateur Naël Marandin a réussi à réunir autour de lui une belle brochette de stars. On pourrait lui faire le reproche de les sous-utiliser : Olivier Gourmet, que je considère comme l’un des tout meilleurs acteurs actuels, est réduit à une silhouette, Finnegan Oldfield, que je considère quant à lui comme l’un des plus prometteurs, forme avec Constance un couple solaire qui démontre qu’il ne faut pas désespérer de tous les hommes, Jalil Lespert joue avec l’ambiguïté qui le caractérise le rôle d’un prédateur qui n’a pas conscience d’abuser du pouvoir qu’il possède pour abuser d’une femme.

Le film repose sur les frêles épaules de Diane Rouxel. C’était un pari audacieux : la jeune femme – comme le montre d’ailleurs très bien l’affiche – pouvait sembler trop fine, trop jolie, en un mot trop parisienne, pour assumer à elle seule cette responsabilité-là. Pourtant, elle impose sa présence dès les premières images où on la voit avec une belle assurance prendre la température au cul d’un veau malade. Elle est d’une justesse absolue dans la scène qui la confronte à Jalil Lespert où elle exprime la palette des sentiments qui la traversent : la quête d’une empathie, le trouble, la sidération, la peur, la honte et la colère…. C’est à sa composition toute en nuances que La Terre des hommes doit sa belle réussite.

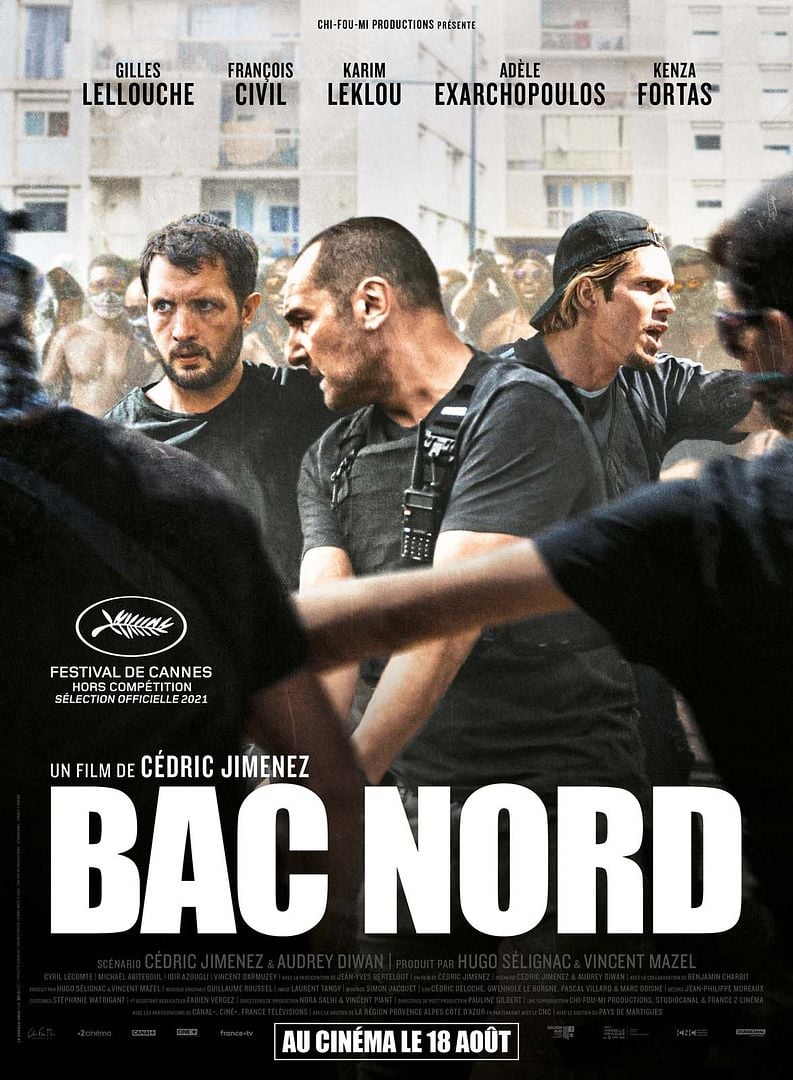

Greg (Gilles Lellouche), Antoine (François Civil) et Yass (Karim Leklou) forment un trio de flics inséparables à la BAC Nord, la Brigade anti-criminalité du nord de Marseille. La brutalité des caïds qui imposent leur loi dans des quartiers où les forces de l’ordre ne s’aventurent plus, la pusillanimité de la hiérarchie policière et le manque de moyens de la BAC condamnent ce trio de super-flics à une impuissance qui les ronge. Un tuyau d’une informatrice (Kenza Fortas) leur permettrait pourtant de faire tomber tout un réseau. Mais, pour monter une telle opération au cœur des cités, il leur faudra franchir plusieurs lignes rouges.

Greg (Gilles Lellouche), Antoine (François Civil) et Yass (Karim Leklou) forment un trio de flics inséparables à la BAC Nord, la Brigade anti-criminalité du nord de Marseille. La brutalité des caïds qui imposent leur loi dans des quartiers où les forces de l’ordre ne s’aventurent plus, la pusillanimité de la hiérarchie policière et le manque de moyens de la BAC condamnent ce trio de super-flics à une impuissance qui les ronge. Un tuyau d’une informatrice (Kenza Fortas) leur permettrait pourtant de faire tomber tout un réseau. Mais, pour monter une telle opération au cœur des cités, il leur faudra franchir plusieurs lignes rouges. France de Meurs (Léa Seydoux) est la présentatrice vedette de I télé, une chaîne d’informations en continu. Elle anime des débats enflammés en direct, interpelle Macron à l’Elysée et part en reportage dans des zones en conflit. Mais ce vibrionisme fou cache en fait un vide abyssal.

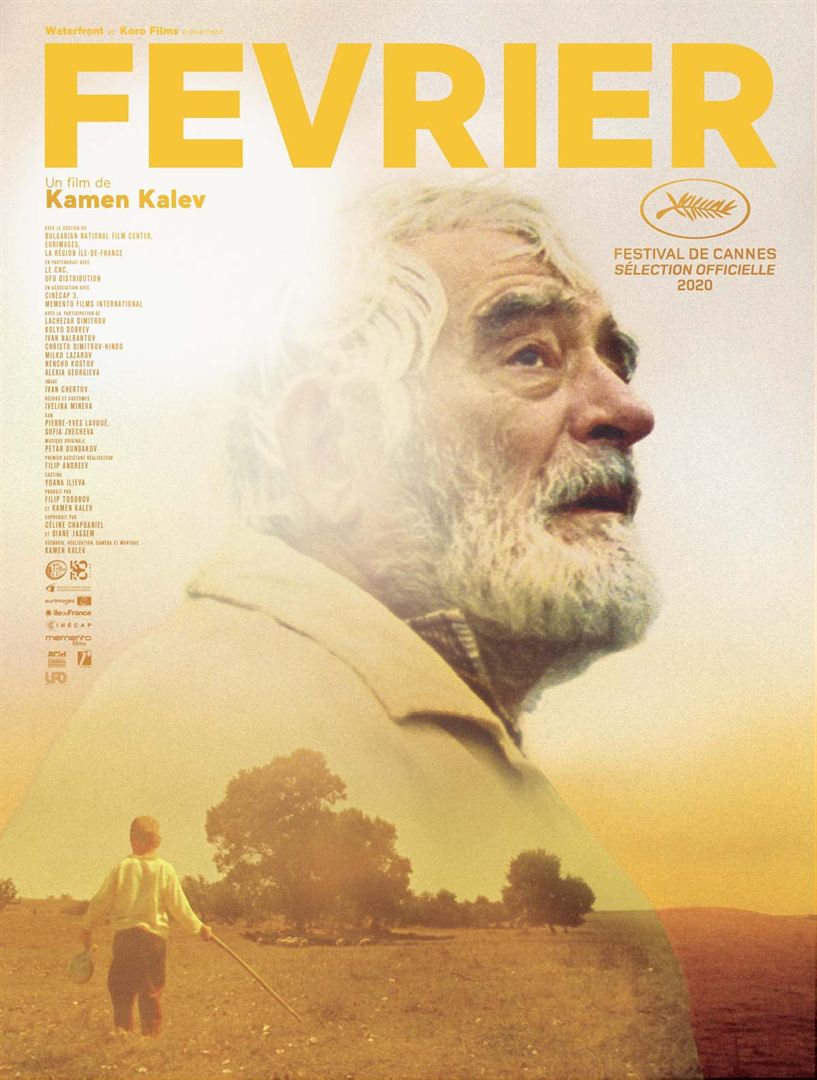

France de Meurs (Léa Seydoux) est la présentatrice vedette de I télé, une chaîne d’informations en continu. Elle anime des débats enflammés en direct, interpelle Macron à l’Elysée et part en reportage dans des zones en conflit. Mais ce vibrionisme fou cache en fait un vide abyssal. Petar est berger dans un confin perdu de la Bulgarie, près de la frontière turque. Son père l’était, son grand-père avant lui. Février raconte sa vie en trois tableaux. Enfant, il passe un été paradisiaque auprès de son grand-père à l’alpage, à s’occuper des bêtes et à flâner dans les bois. Après son mariage, il part faire son service militaire et est affecté en mer Noire, au large de Bourgas, à la garde d’un ilot désolé quasi-exclusivement peuplé de goélands. Parvenu au terme de sa vie, Petar passe un dernier hiver dans sa bergerie au risque de mourir de froid dans une tempête de neige.

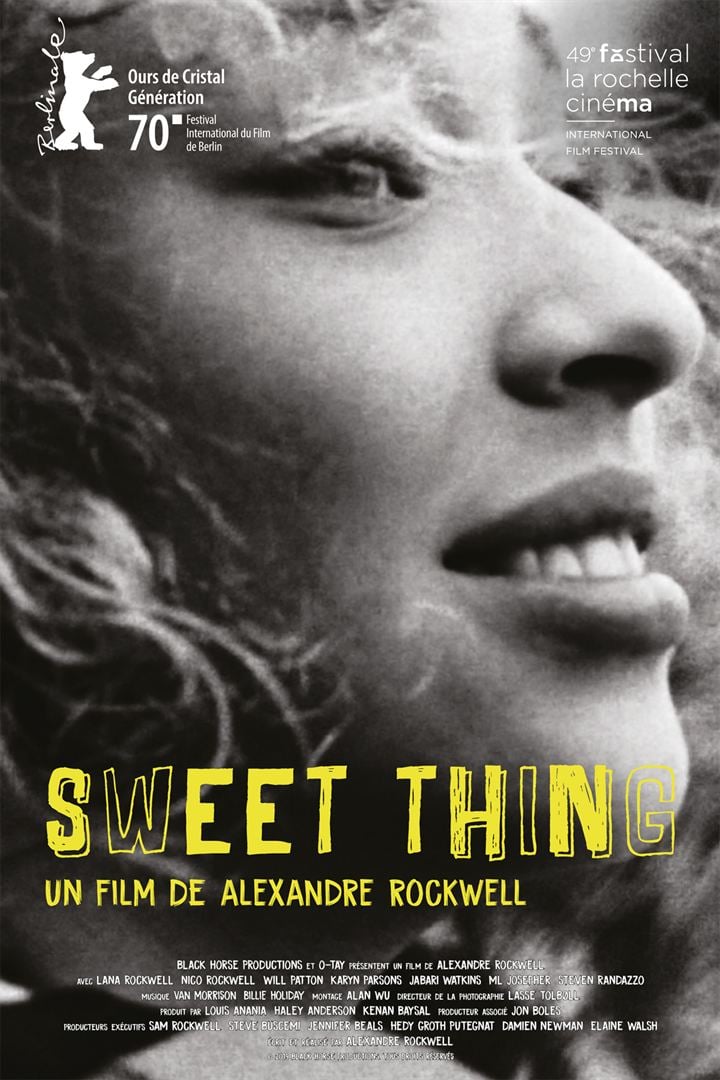

Petar est berger dans un confin perdu de la Bulgarie, près de la frontière turque. Son père l’était, son grand-père avant lui. Février raconte sa vie en trois tableaux. Enfant, il passe un été paradisiaque auprès de son grand-père à l’alpage, à s’occuper des bêtes et à flâner dans les bois. Après son mariage, il part faire son service militaire et est affecté en mer Noire, au large de Bourgas, à la garde d’un ilot désolé quasi-exclusivement peuplé de goélands. Parvenu au terme de sa vie, Petar passe un dernier hiver dans sa bergerie au risque de mourir de froid dans une tempête de neige. Deux enfants. Frère et sœur. Billie, l’aînée a quinze ans ; Nico, le cadet, onze à peine. Ils sont élevés à la dure par un père aimant mais alcoolique, incapable, malgré l’amour qu’il porte à ses enfants, de maîtriser sa violence. Leur mère a refait sa vie avec une brute et n’accepte qu’avec réticence de s’en occuper. Après une altercation plus dramatique que les précédentes, les deux enfants fuguent en compagnie d’un troisième, Malik.

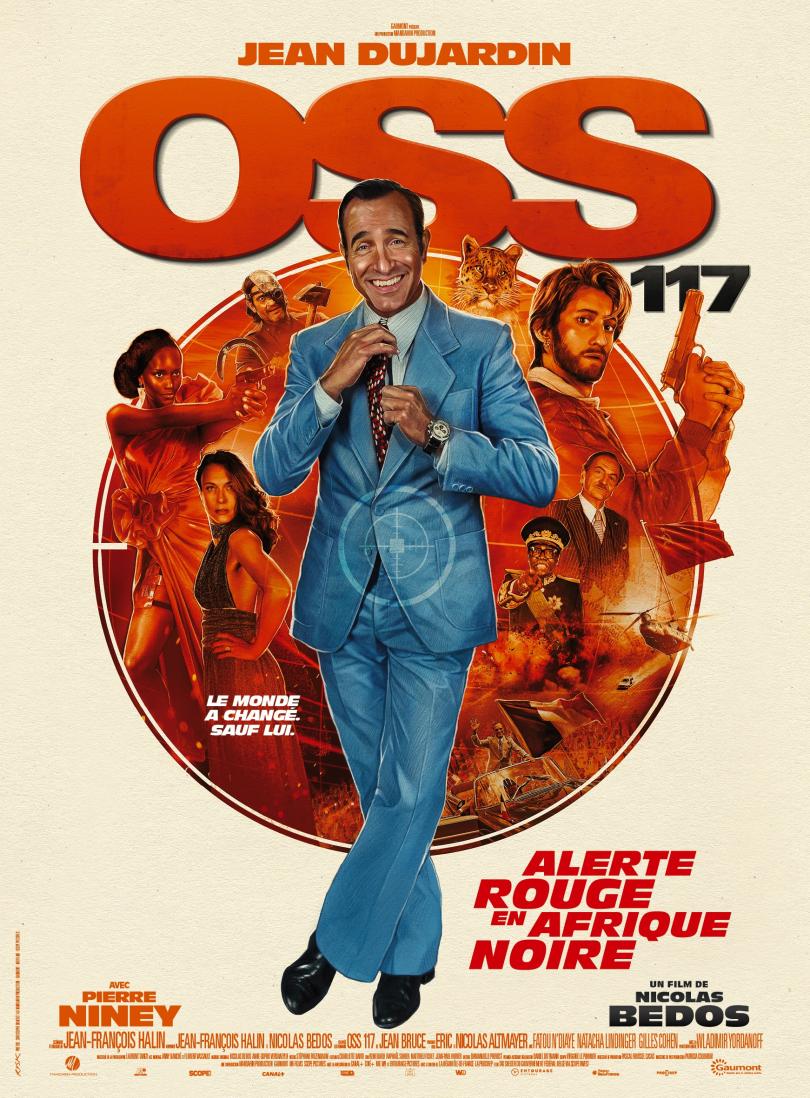

Deux enfants. Frère et sœur. Billie, l’aînée a quinze ans ; Nico, le cadet, onze à peine. Ils sont élevés à la dure par un père aimant mais alcoolique, incapable, malgré l’amour qu’il porte à ses enfants, de maîtriser sa violence. Leur mère a refait sa vie avec une brute et n’accepte qu’avec réticence de s’en occuper. Après une altercation plus dramatique que les précédentes, les deux enfants fuguent en compagnie d’un troisième, Malik. 1981 : le monde a changé depuis la crise du canal de Suez et la présidence de René Coty. Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), alias OSS 117, a vieilli. Mais il reste égal à lui-même, toujours aussi irréductiblement encrouté dans son machisme et son racisme d’un autre temps. Son patron du SDECE l’envoie en Afrique noire. Sa mission est double : assurer la réélection tranquille du président Bamba, un dictateur menacé par une rebellion financée en sous-main par l’URSS, et retrouver l’agent OSS 1001 (Pierre Niney) porté disparu depuis plusieurs semaines.

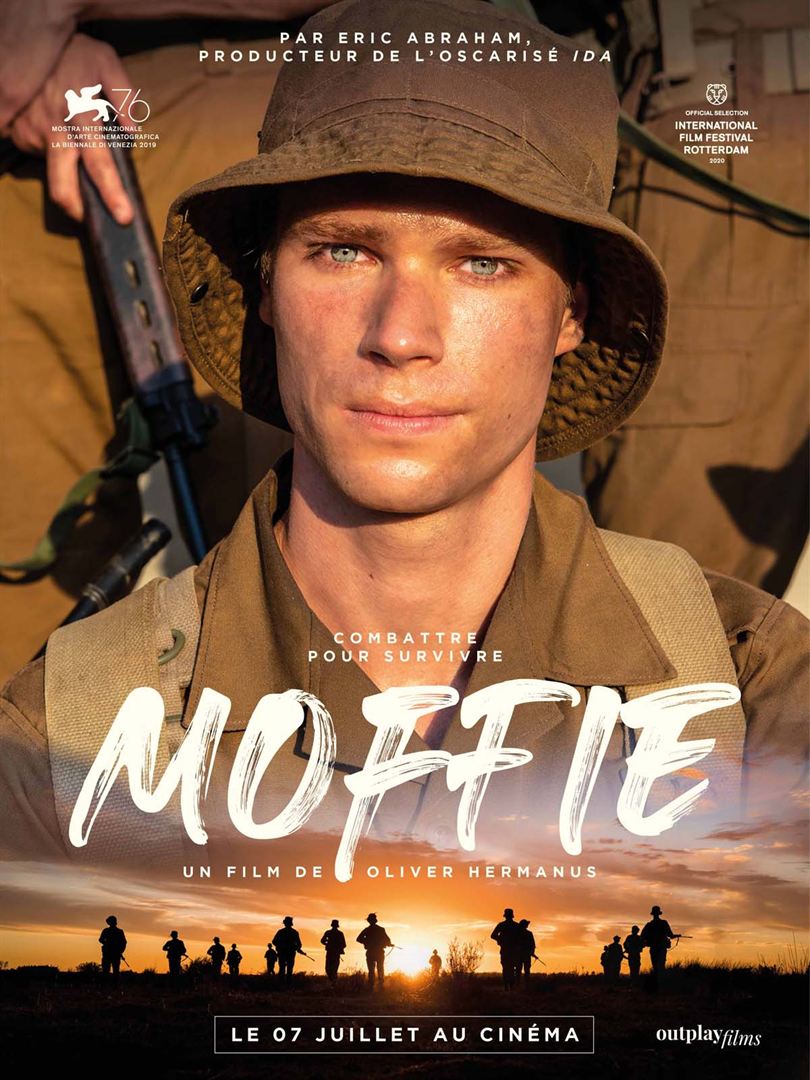

1981 : le monde a changé depuis la crise du canal de Suez et la présidence de René Coty. Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), alias OSS 117, a vieilli. Mais il reste égal à lui-même, toujours aussi irréductiblement encrouté dans son machisme et son racisme d’un autre temps. Son patron du SDECE l’envoie en Afrique noire. Sa mission est double : assurer la réélection tranquille du président Bamba, un dictateur menacé par une rebellion financée en sous-main par l’URSS, et retrouver l’agent OSS 1001 (Pierre Niney) porté disparu depuis plusieurs semaines. L’action de Moffie se déroule en Afrique du sud en 1981, pendant l’apartheid. Le jeune Nicholas Van Der Swart doit y faire, comme tous les garçons de son âge, son service militaire. Après des classes particulièrement éprouvantes sous la férule d’un instructeur sadique, il est envoyé avec son peloton sur le front angolais où les forces sud-africaines combattent la guérilla de l’ANC.

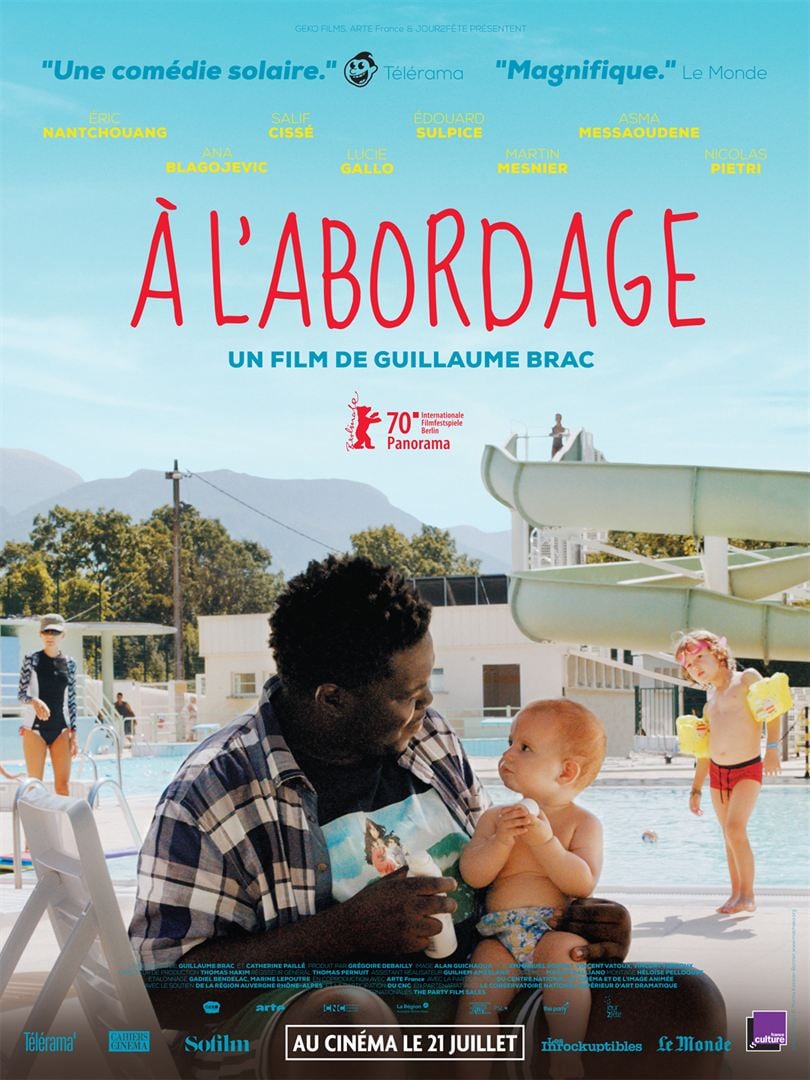

L’action de Moffie se déroule en Afrique du sud en 1981, pendant l’apartheid. Le jeune Nicholas Van Der Swart doit y faire, comme tous les garçons de son âge, son service militaire. Après des classes particulièrement éprouvantes sous la férule d’un instructeur sadique, il est envoyé avec son peloton sur le front angolais où les forces sud-africaines combattent la guérilla de l’ANC. Un soir d’été, sur les quais de Seine, Félix rencontre Alma. Ils dansent ensemble et passent la nuit enlacés dans un parc avant le réveil brutal d’Alma qui, le jour même, doit rejoindre sa famille dans la Drôme. Fou amoureux, Félix décide de la rejoindre sur le champ. Il embarque dans son voyage Chérif, son meilleur ami. Le duo sans le sou décide d’utiliser BlaBlaCar pour atteindre sa destination. Mais le courant passe mal avec leur chauffeur, Edouard. C’est le début pour les trois garçons d’une semaine pleine de surprises.

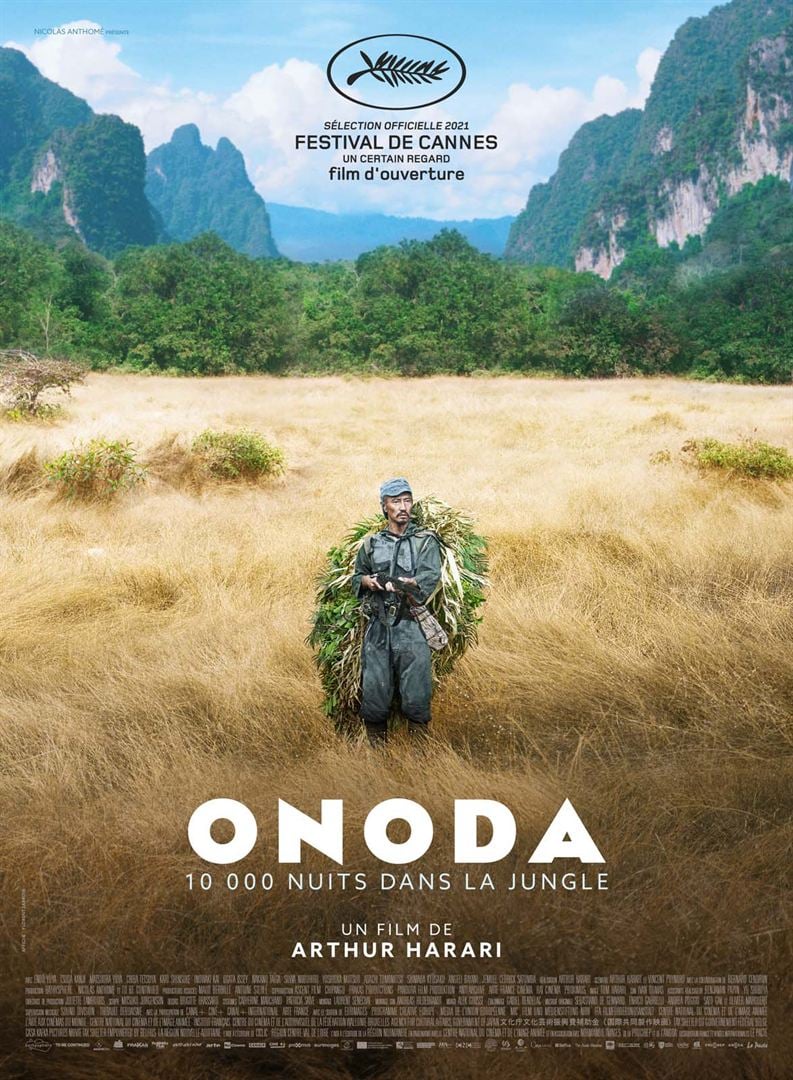

Un soir d’été, sur les quais de Seine, Félix rencontre Alma. Ils dansent ensemble et passent la nuit enlacés dans un parc avant le réveil brutal d’Alma qui, le jour même, doit rejoindre sa famille dans la Drôme. Fou amoureux, Félix décide de la rejoindre sur le champ. Il embarque dans son voyage Chérif, son meilleur ami. Le duo sans le sou décide d’utiliser BlaBlaCar pour atteindre sa destination. Mais le courant passe mal avec leur chauffeur, Edouard. C’est le début pour les trois garçons d’une semaine pleine de surprises. Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard.

Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard. Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance.

Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance.