Réformé de l’armée sudiste, le capitaine Kidd sillonne le Texas et lit, au gré de ses haltes, à des pionniers pour la plupart analphabètes les nouvelles du jour (le titre original du film et du livre de Paulette Jiles dont il est tiré est d’ailleurs News of the World). Entre deux étapes, il recueille une fillette égarée, habillée d’une tunique indienne, incapable de parler anglais. Un document officiel le renseigne : il s’agit de Johanna Leonberger dont les parents, immigrés d’Allemagne, ont été tués par les Indiens et qui a été élevée par une tribu kiowa. Après avoir vainement tenté de la remettre aux autorités, le capitaine Kidd décide de la ramener lui-même à sa famille en traversant le Texas. Bien des obstacles entraveront l’exécution de sa mission.

Réformé de l’armée sudiste, le capitaine Kidd sillonne le Texas et lit, au gré de ses haltes, à des pionniers pour la plupart analphabètes les nouvelles du jour (le titre original du film et du livre de Paulette Jiles dont il est tiré est d’ailleurs News of the World). Entre deux étapes, il recueille une fillette égarée, habillée d’une tunique indienne, incapable de parler anglais. Un document officiel le renseigne : il s’agit de Johanna Leonberger dont les parents, immigrés d’Allemagne, ont été tués par les Indiens et qui a été élevée par une tribu kiowa. Après avoir vainement tenté de la remettre aux autorités, le capitaine Kidd décide de la ramener lui-même à sa famille en traversant le Texas. Bien des obstacles entraveront l’exécution de sa mission.

À soixante ans bien sonnés, Tom Hanks est entré dans le dernier tiers d’une carrière impressionnante. Mieux que personne, il a interprété l’Américain moyen, honnête et vertueux, dont des circonstances exceptionnelles révèlent le courage qu’il cache en lui. À ce titre, il fut souvent comparé à James Stewart. Avec La Mission (quel titre fade !), c’est sur les pas de John Wayne et de sa Prisonnière du désert qu’il marche en explorant un des genres les plus mythiques du cinéma américain, le western.

Hélas, le western est un genre qui a vieilli. On a beau dire qu’après une longue somnolence dans les années soixante-dix et quatre-vingts, il serait revenu à la mode depuis Impitoyable de Eastwood, ce ne sont pas la poignée de westerns qui se tournent chaque année, plus ou moins réussis (l’ironique Ballade de Buster Scruggs, l’excellent Hostiles, l’oubliable Jane Got a Gun, le surcoté Les Frères Sisters, etc.) qui lui feront retrouver l’âge d’or qu’il connut dans les années cinquante avec John Wayne précisément.

La Mission (ah ! ce titre !), malgré la publicité que lui en fait Netflix ces jours-ci, qui en a racheté les droits internationaux (le film est sorti en salles aux Etats-Unis fin décembre par Universal), ne restera pas dans les annales. Son sujet en est trop banal, son déroulé trop prévisible. On a trop vu de poursuites à cheval, de fusillades dans la sierra, de mercenaires aux trognes patibulaires chiquant un mauvais tabac, de prostituées au grand cœur et d’Indiens mutiques observant à distance la progression des pionniers dans la plaine pour en être encore aujourd’hui surpris.

Mais La Mission (mais quel est diable le stagiaire de troisième qui a pondu un titre pareil ?!) peut s’enorgueillir d’une qualité inattendue : la prestation de la jeune Helena Zengel. On l’avait déjà vue dans le – remarquable – film allemand Benni. Ici, dans un rôle sans paroles, où ses émotions ne peuvent passer que par le regard, la gamine de douze ans seulement réussit à voler la vedette au grand Tom Hanks. On a oublié les actrices féminines qui jouaient au côté de John Wayne ; je prends le pari qu’on n’oubliera pas cette jeune actrice-là.

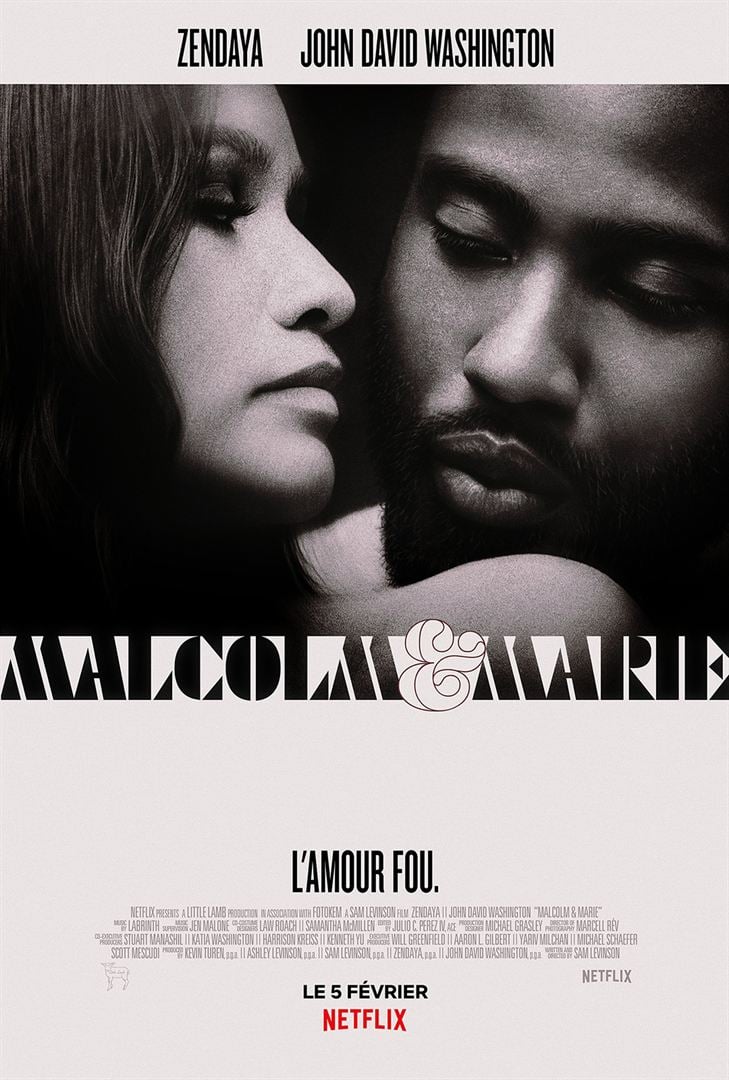

Après l’avant-première de son film, Malcom rentre à minuit passé dans la superbe villa que la production a louée pour lui à Malibu avec sa petite amie Marie. La soirée s’est bien passée. L’avant-première a été un triomphe. Malcolm jubile. Mais Marie lui en veut pour l’avoir oubliée dans son discours de remerciement. Une violente dispute éclate entre les deux amoureux.

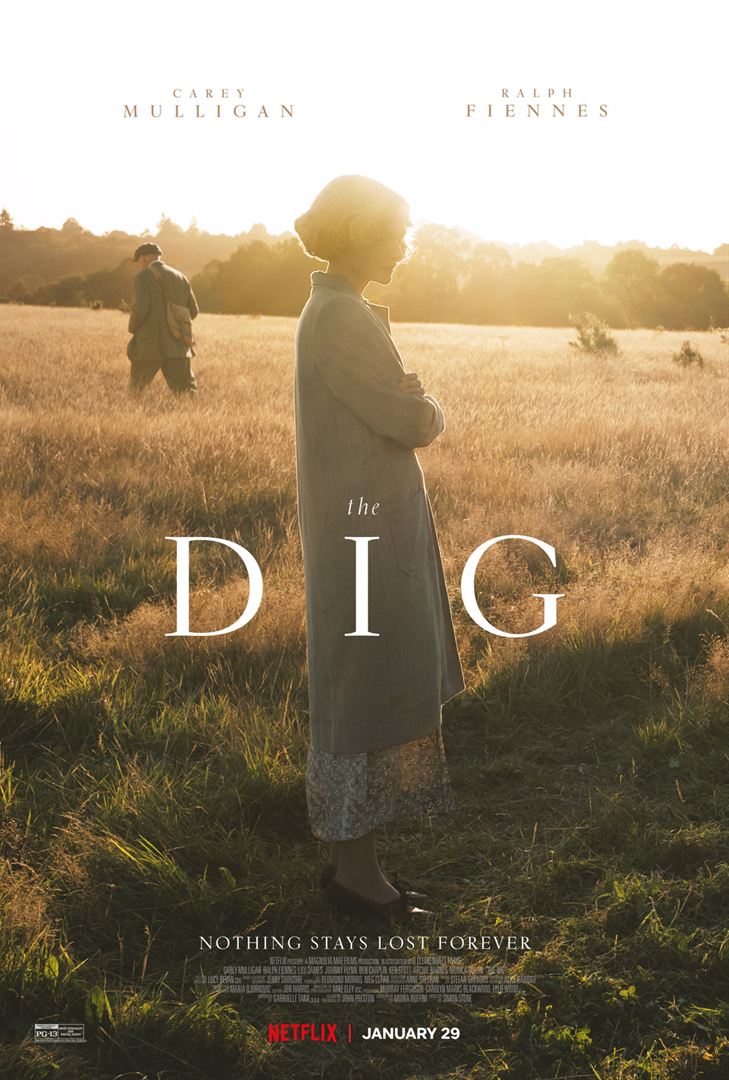

Après l’avant-première de son film, Malcom rentre à minuit passé dans la superbe villa que la production a louée pour lui à Malibu avec sa petite amie Marie. La soirée s’est bien passée. L’avant-première a été un triomphe. Malcolm jubile. Mais Marie lui en veut pour l’avoir oubliée dans son discours de remerciement. Une violente dispute éclate entre les deux amoureux. Edith Pretty (Carey Mulligan) est une jeune veuve qui élève seule son fils unique dans le vaste domaine que lui a légué son mari. Pour faire des fouilles sur son terrain, elle embauche Basil Brown (Ralph Fiennes), un vieil archéologue autodidacte qui y fait bientôt une découverte étonnante : un immense tumulus funéraire renfermant une tombe saxonne et son trésor. La découverte suscite l’intérêt immédiat des experts du British Museum qui entendent se l’approprier.

Edith Pretty (Carey Mulligan) est une jeune veuve qui élève seule son fils unique dans le vaste domaine que lui a légué son mari. Pour faire des fouilles sur son terrain, elle embauche Basil Brown (Ralph Fiennes), un vieil archéologue autodidacte qui y fait bientôt une découverte étonnante : un immense tumulus funéraire renfermant une tombe saxonne et son trésor. La découverte suscite l’intérêt immédiat des experts du British Museum qui entendent se l’approprier. Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir…

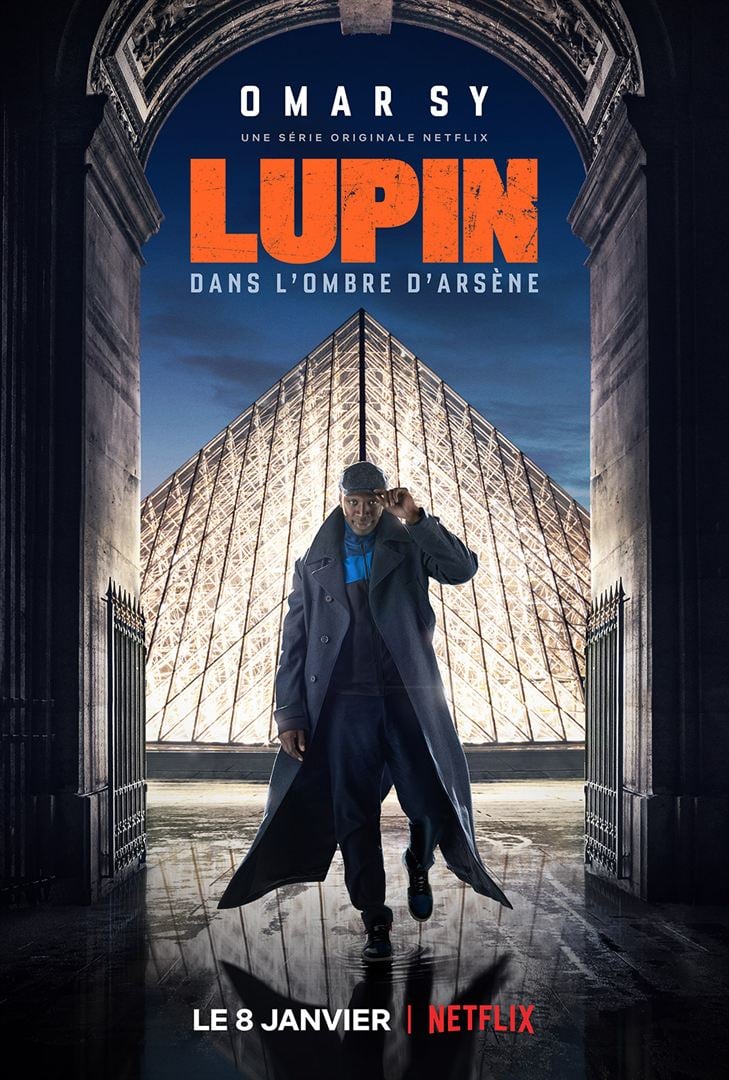

Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir… Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père.

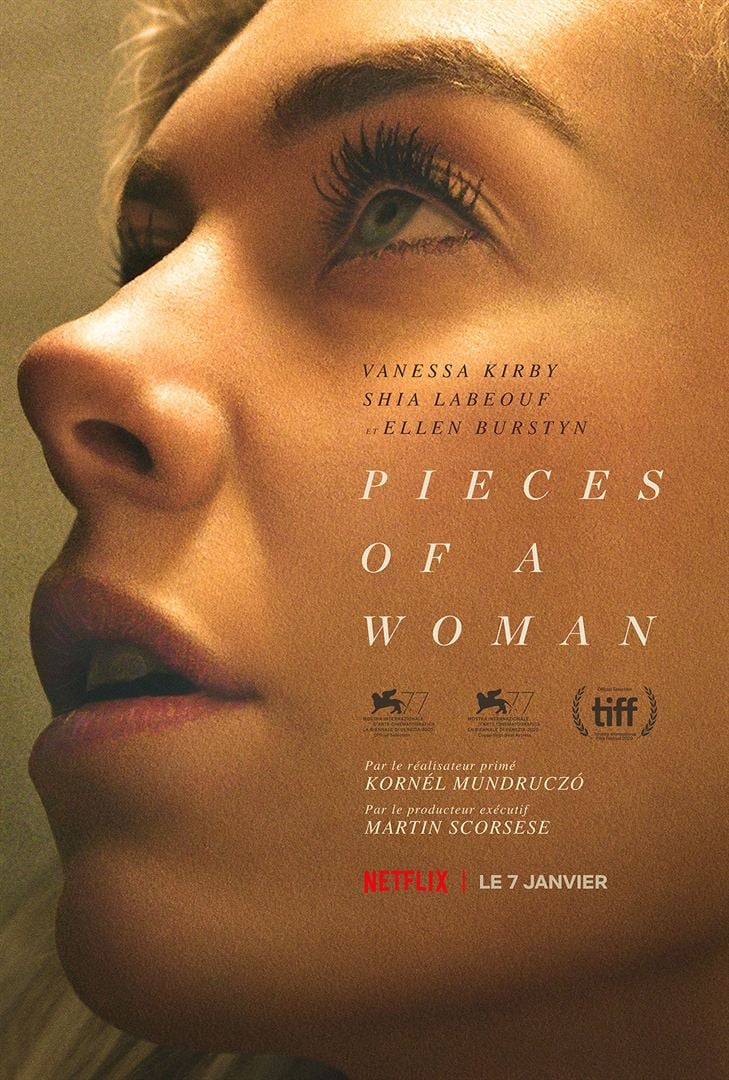

Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père. Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence.

Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence.