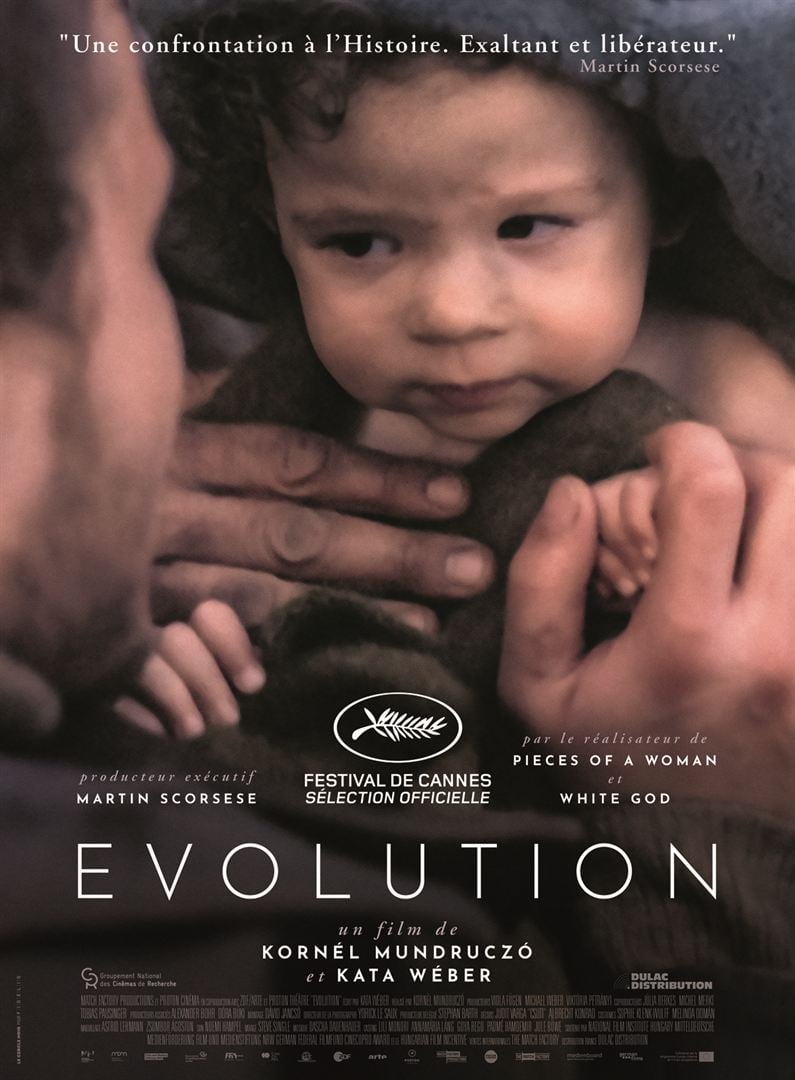

Evolution compte trois tableaux d’inégale longueur, filmés en plan-séquence.

Evolution compte trois tableaux d’inégale longueur, filmés en plan-séquence.

On devine lentement l’endroit et l’époque où se déroule le premier : il s’agit d’une chambre à gaz d’Auschwitz en 1945 où trois soldats de l’Armée rouge, sidérés, découvrent un bébé survivant dans une bouche d’égoût.

Ce bébé, c’est Eva, l’héroïne octogénaire du deuxième tableau filmé dans son grand appartement de Budapest au crépuscule de sa vie, avec sa fille Lena venue lui réclamer des papiers d’identité pour prouver sa judéité.

Le dernier tableau est filmé quelques mois plus tard à Berlin où on comprend que Eva est désormais installée, après son divorce, avec son fils Jonas, un jeune lycéen en butte aux brimades de ses camarades.

Kornél Mundruczó est décidément un réalisateur marquant. Ses films sont à couper le souffle. White Dog racontait, au ras du pavé, la révolte d’une horde de chiens errants condamnés à mort par un pouvoir hygiéniste. La Lune de Jupiter avait pour héros un migrant syrien laissé pour mort à la frontière hongroise et désormais doté de pouvoirs surnaturels. Pieces of a Woman filmait en temps réel un accouchement qui tournait à la catastrophe.

Après un détour par Hollywood, Kornél Mundruczó revient en Europe avec les mêmes recettes que dans ses précédents films : un sujet coup de poing (ici, le traumatisme intergénérationnel causé par la Shoah) filmé avec maestria.

Le problème est que cette recette tourne au procédé sinon à la posture un peu vaine.

Comme dans les précédents films de Mundruczó, on est bluffé par sa mise en scène. La première scène de Evolution est dantesque : filmée au cœur de l’enfer, dans un lieu qui ne peut qu’imposer un respect horrifié (je cherche la meilleure traduction à l’anglais « awe »), ce plan halluciné – qui rappelle un autre film hongrois, Le Fils de Saul – est quasiment muet.

La deuxième ne l’est pas moins, entièrement tournée à l’intérieur d’un appartement et qui se conclut par un événement surréaliste proprement incroyable.

La troisième est tout aussi virtuose qui suit le jeune Jonas dans les rues de Berlin.

Le problème du cinéma de Mundruczó est qu’on ne comprend pas au service de quoi est mis cette maîtrise hallucinante. Que veut-il dire ? Et surtout : pourquoi le dire de cette façon-là ? La virtuosité de ses plans-séquence finit par être contre-productive : on ne voit qu’elle et, passée l’admiration qu’elle suscite, on ne ressent rien.

Kempton Bunton (Jim Broadbent) est un modeste sexagénaire habitant à Newcastle. Farouche défenseur de la justice sociale, père inconsolé d’une fille décédée dans la fleur de l’âge d’un accident de vélo, il écrit à ses heures perdues des pièces de théâtre, malgré les exhortations de sa femme (Helen Mirren) qui préfèrerait qu’il utilise son énergie à trouver un emploi stable.

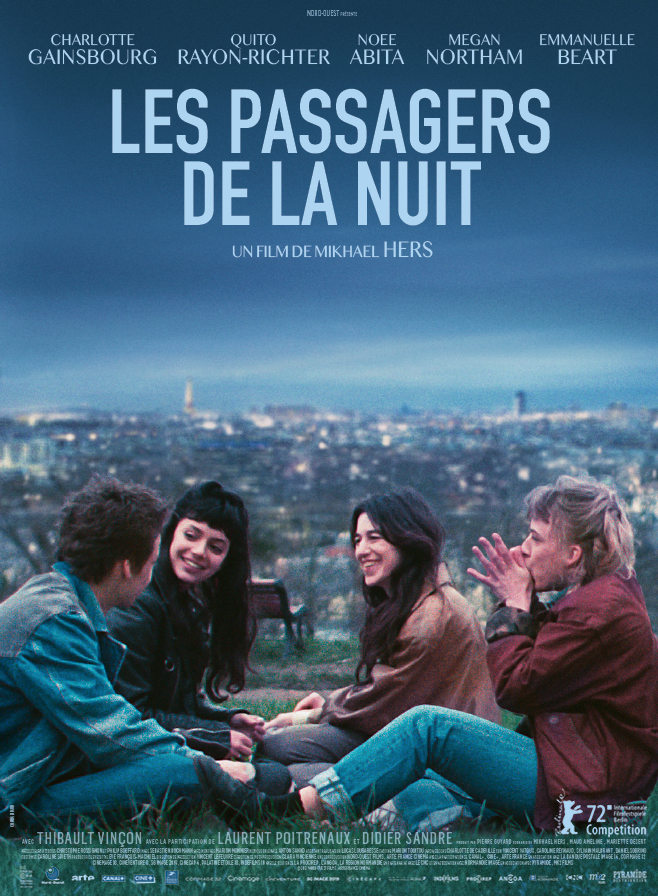

Kempton Bunton (Jim Broadbent) est un modeste sexagénaire habitant à Newcastle. Farouche défenseur de la justice sociale, père inconsolé d’une fille décédée dans la fleur de l’âge d’un accident de vélo, il écrit à ses heures perdues des pièces de théâtre, malgré les exhortations de sa femme (Helen Mirren) qui préfèrerait qu’il utilise son énergie à trouver un emploi stable. Elizabeth (Charlotte Gainsbourg) doit se reconstruire après son divorce. Elle le fera avec l’aide de ses deux enfants qui sont en train de quitter l’adolescence. Elle le fera grâce au travail que lui offre Vanda Dorval (Emmanuelle Béart), l’animatrice d’une radio nocturne sur France Inter. Elle le fera enfin grâce à Tallulah (Noée Abita), une jeune femme un peu perdue qu’Elizabeth prend sous sa coupe.

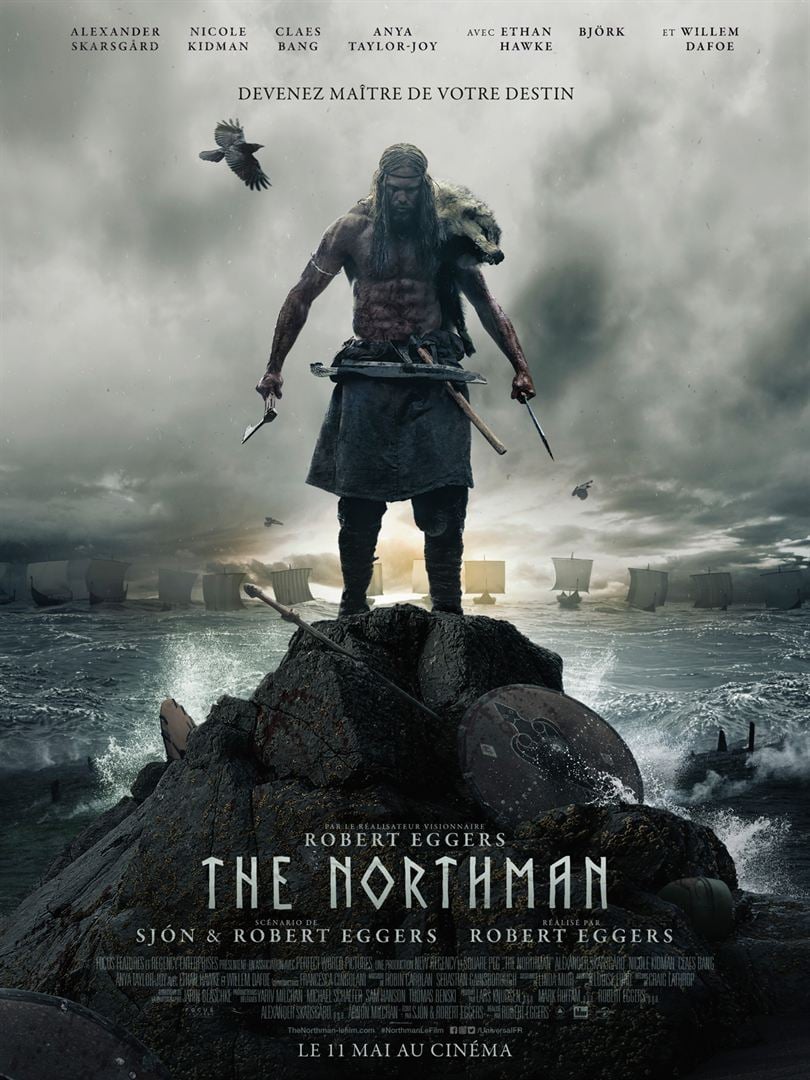

Elizabeth (Charlotte Gainsbourg) doit se reconstruire après son divorce. Elle le fera avec l’aide de ses deux enfants qui sont en train de quitter l’adolescence. Elle le fera grâce au travail que lui offre Vanda Dorval (Emmanuelle Béart), l’animatrice d’une radio nocturne sur France Inter. Elle le fera enfin grâce à Tallulah (Noée Abita), une jeune femme un peu perdue qu’Elizabeth prend sous sa coupe. Le jeune prince Amleth voit sous ses yeux son oncle assassiner son père. Il réussit à s’enfuir mais jure de se venger. Pour ce faire, quelques années plus tard, il rejoint une troupe d’esclaves en route vers l’Islande. Il y retrouve son oncle, sa mère qu’il a épousée et le fils né de cette union.

Le jeune prince Amleth voit sous ses yeux son oncle assassiner son père. Il réussit à s’enfuir mais jure de se venger. Pour ce faire, quelques années plus tard, il rejoint une troupe d’esclaves en route vers l’Islande. Il y retrouve son oncle, sa mère qu’il a épousée et le fils né de cette union. Le 12 mai 1983, le jeune Grzegorz Przemyk, le fils d’une opposante politique au régime communiste polonais, célèbre joyeusement sa réussite à la première partie des épreuves du baccalauréat avec son camarade Cezary Filozof (renommé dans le film Jurek Popiel) dans les rues de Varsovie. Deux policiers les interpellent, les conduisent au poste et les rossent. Przemyk est conduit à l’hôpital et y mourra deux jours plus tard des suites de ses blessures.

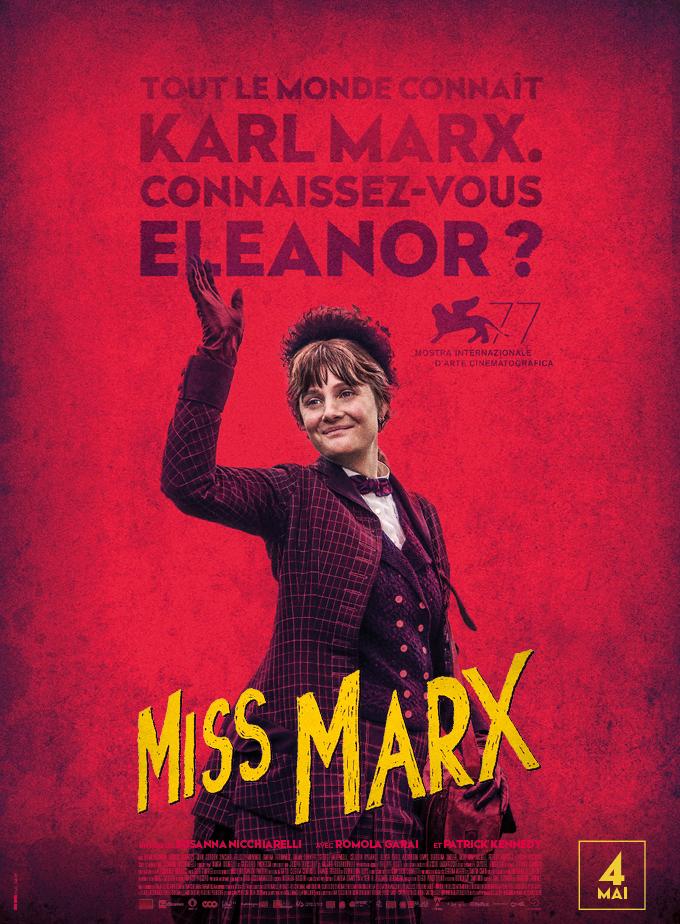

Le 12 mai 1983, le jeune Grzegorz Przemyk, le fils d’une opposante politique au régime communiste polonais, célèbre joyeusement sa réussite à la première partie des épreuves du baccalauréat avec son camarade Cezary Filozof (renommé dans le film Jurek Popiel) dans les rues de Varsovie. Deux policiers les interpellent, les conduisent au poste et les rossent. Przemyk est conduit à l’hôpital et y mourra deux jours plus tard des suites de ses blessures. Eleanor Marx (Romola Garai) était la fille cadette de Karl Marx. Elle a vingt-huit ans à peine à la mort de son père, quand elle rencontre Edward Aveling (Patrick Kennedy), un panier percé, coureur de jupons, avec qui elle vivra une longue et tumultueuse passion. Elle aura à cœur de transmettre l’oeuvre de son père et de faire l’avocate avant l’heure du droit des femmes.

Eleanor Marx (Romola Garai) était la fille cadette de Karl Marx. Elle a vingt-huit ans à peine à la mort de son père, quand elle rencontre Edward Aveling (Patrick Kennedy), un panier percé, coureur de jupons, avec qui elle vivra une longue et tumultueuse passion. Elle aura à cœur de transmettre l’oeuvre de son père et de faire l’avocate avant l’heure du droit des femmes.