José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez).

José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez).

Le réalisateur argentin Santiago Mitre (El Presidente) est venu tourner en France l’adaptation du roman de son compatriote Iosi Havilio. Son pitch et sa bande-annonce flirtent avec le fantastique ou, pour utiliser une expression souvent répétée pour caractériser la littérature sud-américaine, avec le réalisme magique : un homme en tue un autre qui, chaque semaine ressuscite.

Une fois engagé dans ce chemin, le scénario n’a guère d’autres possibilités que les deux qui se présentent à lui : ces meurtres répétitifs ont une explication logique… ou bien n’en ont pas. Et s’ils n’en ont pas, c’est, sauf à perdre la raison, qu’ils sont une métaphore. Oui… mais une métaphore de quoi ?

Je crois avoir compris qu’il s’agit d’une métaphore du couple, de l’ennui qui le menace, de la nécessité de sortir de la routine qui le gangrène lentement. Mais je n’en suis pas absolument certain.

Les Cahiers du cinéma sont plus catégoriques : « Le propos de Petite fleur est transparent : la libido, ferment de l’amour comme de la création artistique, ne peut survivre sans charrier avec elle une part de violence. » Soit… L’idée se défend.

Mais c’est sa mise en scène qui pose problème. Car cette idée, pas follement originale, ne suffit pas à elle seule à porter un film. Passé le plaisir qu’on prend à voir le personnage joué par Melvil Poupaud se faire assassiner chaque semaine, le film fait du surplace.

Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude.

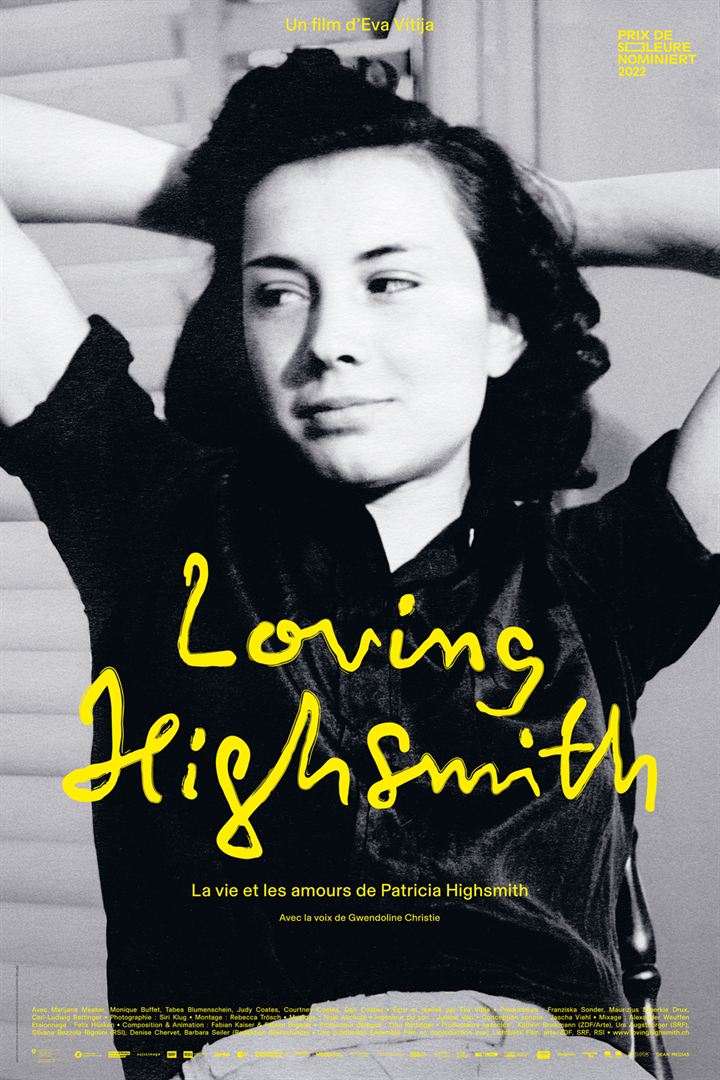

Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude. Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley).

Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley). Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête.

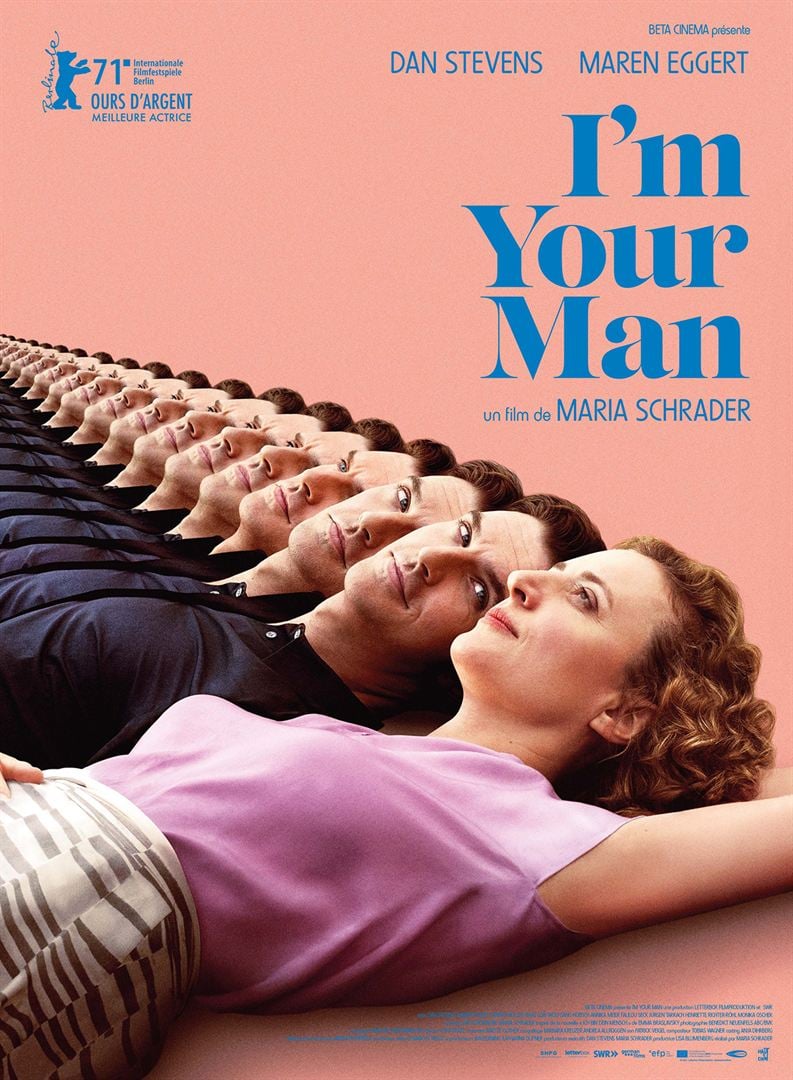

Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête. Alma (Maren Eggert) est chercheuse au musée Pergamon de Berlin où elle dirige une petite équipe spécialiste de l’époque sumérienne. Pour recueillir des fonds, elle accepte, non sans rechigner, d’accueillir à son domicile un humanoïde pendant trois semaines et de le tester. Produit phare de la société Terrareca, Tom (Dan Stevens) a été conçu pour être le compagnon idéal de la femme allemande et lui apporter le bonheur. Mais Alma n’a pas envie d’être heureuse.

Alma (Maren Eggert) est chercheuse au musée Pergamon de Berlin où elle dirige une petite équipe spécialiste de l’époque sumérienne. Pour recueillir des fonds, elle accepte, non sans rechigner, d’accueillir à son domicile un humanoïde pendant trois semaines et de le tester. Produit phare de la société Terrareca, Tom (Dan Stevens) a été conçu pour être le compagnon idéal de la femme allemande et lui apporter le bonheur. Mais Alma n’a pas envie d’être heureuse. La petite ville d’Elche en Espagne est traumatisée par la disparition de la jeune Vanessa. Pendant ce temps, l’association UFO-Levante, qui réunit quelques ufologues déjantés, organise la succession de son leader, Julio, qui vient de décéder brutalement. José Manuel, l’oncle de Vanessa, un membre actif d’UFO-Levante, entend mener à bien avec Veronica, la sœur jumelle de Vanessa, l’entreprise engagée par Julio.

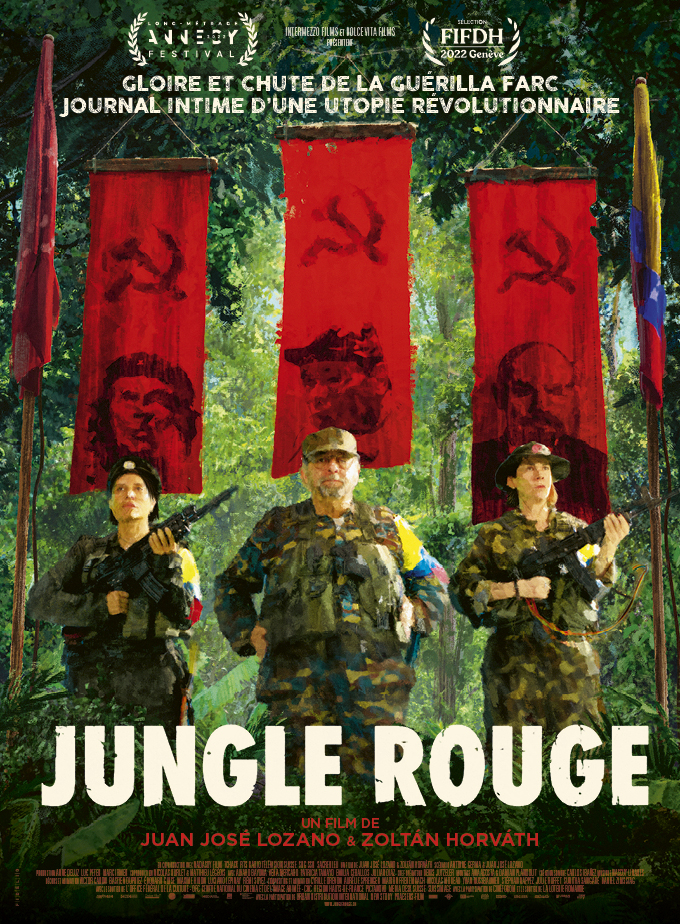

La petite ville d’Elche en Espagne est traumatisée par la disparition de la jeune Vanessa. Pendant ce temps, l’association UFO-Levante, qui réunit quelques ufologues déjantés, organise la succession de son leader, Julio, qui vient de décéder brutalement. José Manuel, l’oncle de Vanessa, un membre actif d’UFO-Levante, entend mener à bien avec Veronica, la sœur jumelle de Vanessa, l’entreprise engagée par Julio. En mars 2008, Raúl Reyes le numéro 2 des FARC, la guérilla marxiste colombienne, était tué à la frontière de l’Équateur dans une opération commando menée par l’armée régulière colombienne. Les trois ordinateurs saisis par Interpol permettaient de retracer ses échanges avec ses soutiens vénézuélien et cubain, avec les émissaires suisse et français, ainsi qu’avec les journalistes internationaux que Reyes essayait de convaincre de la justesse de sa lutte.

En mars 2008, Raúl Reyes le numéro 2 des FARC, la guérilla marxiste colombienne, était tué à la frontière de l’Équateur dans une opération commando menée par l’armée régulière colombienne. Les trois ordinateurs saisis par Interpol permettaient de retracer ses échanges avec ses soutiens vénézuélien et cubain, avec les émissaires suisse et français, ainsi qu’avec les journalistes internationaux que Reyes essayait de convaincre de la justesse de sa lutte. Francis est le nouveau comptable d’un cabaret miteux de Charleroi que dirige un patron autoritaire aux pratiques mafieuses. Le couple qu’il forme avec Martine, son épouse, bat de l’aîle. Mais leur mésentente conjugale n’explique pas que Francis découvre, au lendemain d’une nuit bien arrosée, dans son congélateur, la tête tranchée de son épouse. Comment est-elle arrivée là ? Comment Francis réussira-t-il à s’innocenter du crime dont on l’accuse immédiatement ?

Francis est le nouveau comptable d’un cabaret miteux de Charleroi que dirige un patron autoritaire aux pratiques mafieuses. Le couple qu’il forme avec Martine, son épouse, bat de l’aîle. Mais leur mésentente conjugale n’explique pas que Francis découvre, au lendemain d’une nuit bien arrosée, dans son congélateur, la tête tranchée de son épouse. Comment est-elle arrivée là ? Comment Francis réussira-t-il à s’innocenter du crime dont on l’accuse immédiatement ? À Mashhad, la ville sainte d’Iran, à la frontière de l’Afghanistan, un tueur en série a assassiné en 2000 et en 2011 une quinzaine de prostituées. Il les attirait chez lui, les étranglait et se débarrassait de leurs dépouilles dans des terrains vagues. Son procès déchira l’opinion publique iranienne, une partie d’entre elle prenant fait et cause pour lui, estimant qu’il faisait œuvre de salubrité publique en libérant la ville de femmes de mauvaise vie.

À Mashhad, la ville sainte d’Iran, à la frontière de l’Afghanistan, un tueur en série a assassiné en 2000 et en 2011 une quinzaine de prostituées. Il les attirait chez lui, les étranglait et se débarrassait de leurs dépouilles dans des terrains vagues. Son procès déchira l’opinion publique iranienne, une partie d’entre elle prenant fait et cause pour lui, estimant qu’il faisait œuvre de salubrité publique en libérant la ville de femmes de mauvaise vie.