Patrick (Gilles Lellouche) est un avocat parisien spécialiste en droit de l’environnement, qui se bat inlassablement pour obtenir la reconnaissance du préjudice subi par la veuve de sa cliente, décédée d’un cancer causé par l’exposition à la tétrazine, un dangereux pesticide. France (Emmanuelle Bercot) est prof d’EPS dans un lycée breton. Quand Zef (Yannick Rénier), son compagnon, rechute du même cancer que celui qui a tué la cliente de Patrick, France décide de s’engager dans l’action violente. Matthias (Pierre Niney) est un lobbyiste très introduit et très grassement rémunéré qui sillonne le monde à partir de Bruxelles pour défendre les causes les plus indéfendables, en compagnie de son collègue Paul (Laurent Stocker).

Patrick (Gilles Lellouche) est un avocat parisien spécialiste en droit de l’environnement, qui se bat inlassablement pour obtenir la reconnaissance du préjudice subi par la veuve de sa cliente, décédée d’un cancer causé par l’exposition à la tétrazine, un dangereux pesticide. France (Emmanuelle Bercot) est prof d’EPS dans un lycée breton. Quand Zef (Yannick Rénier), son compagnon, rechute du même cancer que celui qui a tué la cliente de Patrick, France décide de s’engager dans l’action violente. Matthias (Pierre Niney) est un lobbyiste très introduit et très grassement rémunéré qui sillonne le monde à partir de Bruxelles pour défendre les causes les plus indéfendables, en compagnie de son collègue Paul (Laurent Stocker).

Matthias et Paul sont dans le camp des Goliath, Patrick, France et Zef dans celui des David.

On ne saurait nier à Goliath une sacrée efficacité. Frédéric Tellier, le réalisateur de L’Affaire SK1 et de Sauver ou Périr (avec Pierre Niney déjà) sait y faire pour entrelacer les fils d’une histoire, camper des personnages, faire monter la tension dramatique.

C’est moins les moyens qu’il utilise avec brio que les fins qu’il poursuit qui expliquent mes réticences devant son dernier film.

Goliath évoque le glyphosate de Monsanto, ce pesticide commercialisé par Monsanto sous l’appelation Roundup, massivement utilisé à travers le monde et suspecté d’être cancérigène. Un carton au début du film passablement confus explique que son contenu s’inspire de faits réels, bien qu’il soit une pure fiction, mais qu’il n’est pas sans lien avec l’actualité. D’ailleurs on met sur le dos du glyphosate les effets secondaires du thalidomide. Dans Goliath, le glyphosate devient la tétrazine et Monsanto est rebaptisé Phytosanis.

Depuis plusieurs dizaines d’années la polémique est vive entre les pro- et les anti-, les David qui dénoncent la dangerosité du glyphosate et militent pour son interdiction, les Goliath qui défendent les géants de l’agroalimentaire qui le commercialisent, vantent ses avantages et minimisent ses risques.

Je serais bien prétentieux d’exprimer une opinion sur la question, sauf à revendiquer un savoir que je ne possède pas ou à me ranger dans les rangs de ceux qui, si nombreux ces temps-ci, qu’il s’agisse de pandémies, de vaccins, de médicaments, ont décidé, contre toute raison de faire prévaloir leurs préjugés et leurs défiances sur le discours « officiel » d’autorités, politiques ou scientifiques, qui disent-ils ont trahi leur confiance.

Mais ce qui m’a dérangé dans Goliath est la caricature manichéenne dans laquelle verse Frédéric Tellier pour servir sa cause.

Les Goliath y sont très méchants. Leur cynisme est sans limite. Leur richesse est insolente. Ils voyagent en première classe, trinquent au champagne du matin au soir, constituent une clique exclusivement masculine (bouh ! les phallocrates !), composée d’avocats, de lobbyistes, de sénateurs (le « sénateur » est tellement plus haïssable que le député) et de conseillers de cabinets passés par les mêmes écoles et formatés dans le même moule. Si leurs sophismes sont efficaces, ils font néanmoins preuve d’une légèreté déroutante en conservant dans leurs coffres-forts la preuve qui signe leur crime.

Les David y sont au contraire très gentils. Pendant que les Goliath boivent du champagne dans l’atmosphère compassée d’un palace cinq étoiles, les David festoient joyeusement au cidre dans un hangar à bateaux des Côtes d’Armor. Parmi les David, on trouve un couple d’agricultrices (l’homosexualité, c’est tellement plus cool que la bourgeoise hétérosexualité de Matthias et de sa femme enceinte). Les enfants des David font du cirque et apprennent à marcher sur une corde raide, pendant que ceux des Goliath reçoivent des sacs Prada pour leur quatorzième anniversaire et vont en Cadillac blanche au concert d’Ariana Grande….

Goliath ploie sous son dispositif trop caricatural. Il veut à tout prix susciter l’empathie pour ses héros unanimement admirables (on ne dira rien de la dernière apparition de France dont le dossier de presse nous apprend, pour notre plus grand soulagement, qu’elle a été réalisée avec des effets spéciaux) et la détestation de ses anti-héros si cyniques. Il y arrive souvent car Frédéric Tellier maîtrise à la perfection les codes du thriller. Mais, comme BAC Nord il y a quelques mois, Goliath m’a laissé un arrière-goût désagréable. Je dois balayer devant ma porte : j’avais mis trois étoiles à Bac Nord, je n’en mets qu’une à Goliath. Une contradiction de plus ?

La bande-annonce

Jakob Störr (Gijs Naber) est un loup de mer qui commande des cargos et des vraquiers en Méditerranée dans les années trente. À une escale à Malte, où il retrouve un vieux camarade impliqué dans des combines louches, il décide de se marier. Son choix tombe sur Lizzy (Léa Seydoux), une jeune Parisienne émancipée dont les amitiés et la vie passée sont nimbées de mystère. Le travail de Jakob l’oblige à de longues absences et nourrit sa jalousie maladive que Lizzy ne fait rien pour apaiser, en flirtant ouvertement avec son ami Dedin (Louis Garrel). Jakob décide de quitter Paris avec sa femme pour Hambourg où on lui propose un nouveau poste.

Jakob Störr (Gijs Naber) est un loup de mer qui commande des cargos et des vraquiers en Méditerranée dans les années trente. À une escale à Malte, où il retrouve un vieux camarade impliqué dans des combines louches, il décide de se marier. Son choix tombe sur Lizzy (Léa Seydoux), une jeune Parisienne émancipée dont les amitiés et la vie passée sont nimbées de mystère. Le travail de Jakob l’oblige à de longues absences et nourrit sa jalousie maladive que Lizzy ne fait rien pour apaiser, en flirtant ouvertement avec son ami Dedin (Louis Garrel). Jakob décide de quitter Paris avec sa femme pour Hambourg où on lui propose un nouveau poste.

Thierry Michel a bientôt soixante-dix ans. Ce documentariste belge, natif de Charleroi, a filmé le Congo sous toutes ses coutures. L’Empire du silence est le treizième documentaire qu’il consacre à ce pays-continent, grand comme l’Europe, qui compte parmi les plus pauvres du monde malgré ses immenses richesses géologiques.

Thierry Michel a bientôt soixante-dix ans. Ce documentariste belge, natif de Charleroi, a filmé le Congo sous toutes ses coutures. L’Empire du silence est le treizième documentaire qu’il consacre à ce pays-continent, grand comme l’Europe, qui compte parmi les plus pauvres du monde malgré ses immenses richesses géologiques.  Casquette (Philippe Rebbot) et Brindille (Antoine Bertrand) sont SDF. Une vieille amitié les unit depuis sept longues années. Chaque semaine, ils achètent ensemble un billet de loto et rêvent à la destination exotique que leur permettrait le gros lot. Exceptionnellement, c’est un jeune punk à chien (Côme Levin) qui leur avance le prix du billet le soir où leurs numéros fétiches sortent enfin.

Casquette (Philippe Rebbot) et Brindille (Antoine Bertrand) sont SDF. Une vieille amitié les unit depuis sept longues années. Chaque semaine, ils achètent ensemble un billet de loto et rêvent à la destination exotique que leur permettrait le gros lot. Exceptionnellement, c’est un jeune punk à chien (Côme Levin) qui leur avance le prix du billet le soir où leurs numéros fétiches sortent enfin. Zohra (Sabrina Ouazani) a quitté la Tunisie pour suivre Omar (Ramzy Bedia) en France. Le couple s’est installé en banlieue parisienne et a bientôt une ravissante fillette. Si Omar est un père parfait avec son enfant, il se révèle vite un mari alcoolique, veule et violent qui lève volontiers la main sur Zohra, les soirs de match.

Zohra (Sabrina Ouazani) a quitté la Tunisie pour suivre Omar (Ramzy Bedia) en France. Le couple s’est installé en banlieue parisienne et a bientôt une ravissante fillette. Si Omar est un père parfait avec son enfant, il se révèle vite un mari alcoolique, veule et violent qui lève volontiers la main sur Zohra, les soirs de match. Une semaine dans la vie de Julie (Laure Calamy), une Française ordinaire dont on comprend que son conjoint et elle ont décidé, quelques années plus tôt, de s’installer à la campagne, dans un trou perdu, pas trop loin de Paris, pour y élever leurs enfants dans un cadre plus agréable que la grande ville.

Une semaine dans la vie de Julie (Laure Calamy), une Française ordinaire dont on comprend que son conjoint et elle ont décidé, quelques années plus tôt, de s’installer à la campagne, dans un trou perdu, pas trop loin de Paris, pour y élever leurs enfants dans un cadre plus agréable que la grande ville. Patrick (Gilles Lellouche) est un avocat parisien spécialiste en droit de l’environnement, qui se bat inlassablement pour obtenir la reconnaissance du préjudice subi par la veuve de sa cliente, décédée d’un cancer causé par l’exposition à la tétrazine, un dangereux pesticide. France (Emmanuelle Bercot) est prof d’EPS dans un lycée breton. Quand Zef (Yannick Rénier), son compagnon, rechute du même cancer que celui qui a tué la cliente de Patrick, France décide de s’engager dans l’action violente. Matthias (Pierre Niney) est un lobbyiste très introduit et très grassement rémunéré qui sillonne le monde à partir de Bruxelles pour défendre les causes les plus indéfendables, en compagnie de son collègue Paul (Laurent Stocker).

Patrick (Gilles Lellouche) est un avocat parisien spécialiste en droit de l’environnement, qui se bat inlassablement pour obtenir la reconnaissance du préjudice subi par la veuve de sa cliente, décédée d’un cancer causé par l’exposition à la tétrazine, un dangereux pesticide. France (Emmanuelle Bercot) est prof d’EPS dans un lycée breton. Quand Zef (Yannick Rénier), son compagnon, rechute du même cancer que celui qui a tué la cliente de Patrick, France décide de s’engager dans l’action violente. Matthias (Pierre Niney) est un lobbyiste très introduit et très grassement rémunéré qui sillonne le monde à partir de Bruxelles pour défendre les causes les plus indéfendables, en compagnie de son collègue Paul (Laurent Stocker). Le documentariste Sylvain Desclous a planté sa caméra à Preuilly-sur-Claise, un petit village d’Indre-et-Loire, dans l’arrondissement de Loches, pendant la campagne des élections municipales 2021. Le maire sortant ne se représentant pas, trois listes apolitiques s’y affrontent : celles de Jean-Paul qui entend mettre en œuvre une « méthode » participative, sans s’engager sur les solutions, celle de Patrick, très (trop ?) confiant dans ses chances de victoire et enfin celle de Mathieu, un enfant du pays parti à Paris faire des études et revenu au pays, qui fait campagne avec Guy, un fort-en-gueule.

Le documentariste Sylvain Desclous a planté sa caméra à Preuilly-sur-Claise, un petit village d’Indre-et-Loire, dans l’arrondissement de Loches, pendant la campagne des élections municipales 2021. Le maire sortant ne se représentant pas, trois listes apolitiques s’y affrontent : celles de Jean-Paul qui entend mettre en œuvre une « méthode » participative, sans s’engager sur les solutions, celle de Patrick, très (trop ?) confiant dans ses chances de victoire et enfin celle de Mathieu, un enfant du pays parti à Paris faire des études et revenu au pays, qui fait campagne avec Guy, un fort-en-gueule. Jeanne Chardon-Spitzer (Alice Pol dont les intonations me rappellent celles de Virginie Efira) est une jeune architecte talentueuse, couvée par sa mère (Zabou Breitmann), qui soigne ses névroses en s’assommant de travail. Elle a répondu à l’appel d’offres de César Daguerre (Eddy Mitchell qui porte bien ses presque quatre-vingt ans), à la tête d’un empire du jeu de société, qui veut rénover le manoir familial. Il l’y accueille entouré de sa sœur (Miou-Miou qui, elle, a dépassé les soixante-dix ans), de sa seconde épouse (Pascale Arbillot dont j’ai récemment appris qu’elle est sortie de Sciences Po une année avant moi), de son fidèle majordome (Gustave Kervern) et de ses trois enfants.

Jeanne Chardon-Spitzer (Alice Pol dont les intonations me rappellent celles de Virginie Efira) est une jeune architecte talentueuse, couvée par sa mère (Zabou Breitmann), qui soigne ses névroses en s’assommant de travail. Elle a répondu à l’appel d’offres de César Daguerre (Eddy Mitchell qui porte bien ses presque quatre-vingt ans), à la tête d’un empire du jeu de société, qui veut rénover le manoir familial. Il l’y accueille entouré de sa sœur (Miou-Miou qui, elle, a dépassé les soixante-dix ans), de sa seconde épouse (Pascale Arbillot dont j’ai récemment appris qu’elle est sortie de Sciences Po une année avant moi), de son fidèle majordome (Gustave Kervern) et de ses trois enfants. Nedjma a dix-huit ans. Elle vit dans une barre HLM du dix-neuvième arrondissement avec sa mère et sa sœur cadette, Leïla quatorze ans. Pour affronter le monde extérieur, elle s’est construit une solide réputation de garçon manqué et peut compter sur le soutien de ses deux meilleures copines, Carine et Samar, dont elle est inséparable.

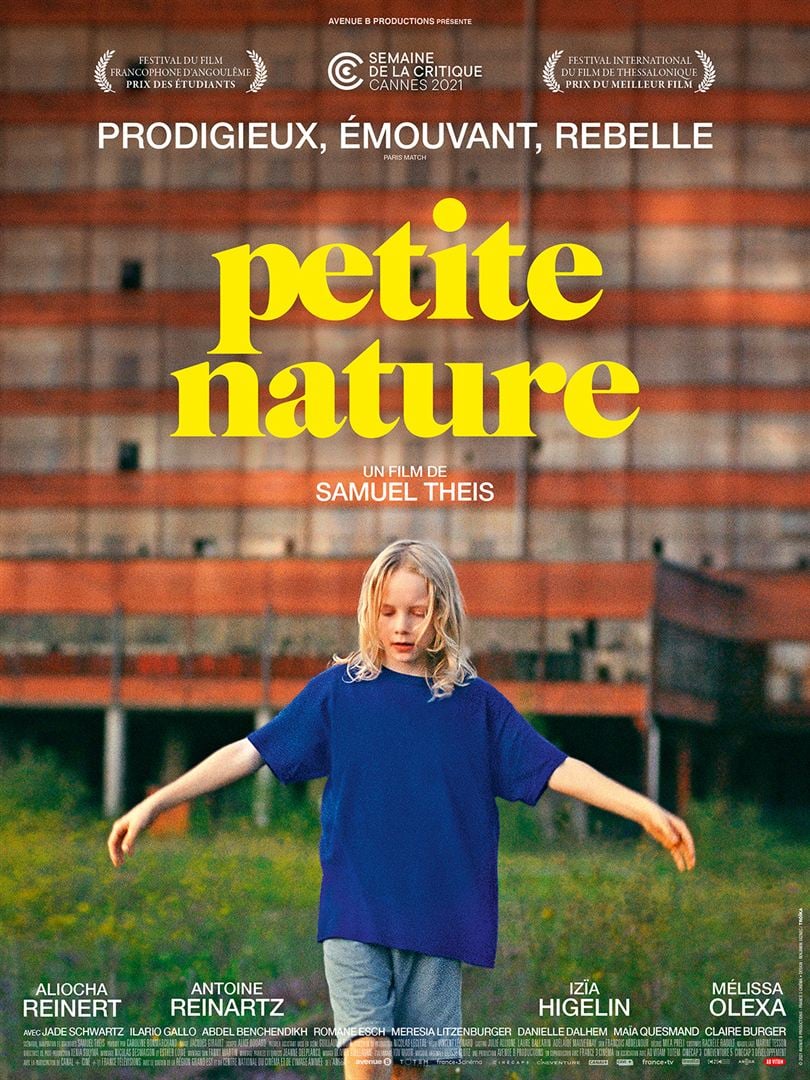

Nedjma a dix-huit ans. Elle vit dans une barre HLM du dix-neuvième arrondissement avec sa mère et sa sœur cadette, Leïla quatorze ans. Pour affronter le monde extérieur, elle s’est construit une solide réputation de garçon manqué et peut compter sur le soutien de ses deux meilleures copines, Carine et Samar, dont elle est inséparable. Johnny a dix ans. Sa mère l’élève seule, avec son frère aîné et sa sœur benjamine. Mais le travail de sa mère dans un débit de tabac, sa vie sentimentale agitée et son penchant pour la bouteille obligent Johnny à assumer des responsabilités qui ne sont pas de son âge.

Johnny a dix ans. Sa mère l’élève seule, avec son frère aîné et sa sœur benjamine. Mais le travail de sa mère dans un débit de tabac, sa vie sentimentale agitée et son penchant pour la bouteille obligent Johnny à assumer des responsabilités qui ne sont pas de son âge.