Nora a sept ans. Le jour de la rentrée des classes, elle sanglote dans les bras de son frère Abel, de deux ou trois ans son aîné. Son père (Karim Leklou) essaie en vain de la rasséréner.

Nora a sept ans. Le jour de la rentrée des classes, elle sanglote dans les bras de son frère Abel, de deux ou trois ans son aîné. Son père (Karim Leklou) essaie en vain de la rasséréner.

La rentrée de Nora ne se passe pas si mal. En revanche, Abel devient la tête de Turc de ses camarades. Nora est le témoin de ces vexations quotidiennes qu’Abel lui ordonne de taire.

Un monde embrasse un parti radical : filmer à hauteur d’enfant l’immersion traumatisante d’une fillette dans son école primaire. Dès le premier plan, la caméra se place à un mètre du sol, à côté de Nora, et ne la quittera plus. On verra ce qu’elle verra ; on entendra (ce tohu-bohu stridant des cours de récréation) ce qu’elle entendra ; on ressentira ce qu’elle ressentira.

Ce parti pris pourrait constituer une posture. Il se révèle diaboliquement efficace. Et il réussit le miracle de faire remonter des souvenirs enfouis de notre plus tendre enfance, de cette école maternelle qu’on pensait oubliée où nous avons tous vécu des expériences fondatrices, aussi enivrantes que traumatisantes.

Ce parti pourrait être lassant. Un monde évite cet écueil par sa brièveté. Il dure soixante quinze minutes à peine, une durée qui le rapproche du moyen métrage. S’il avait duré plus longtemps, on aurait frisé l’asphyxie.

Seul reproche peut-être : un scénario un peu faiblard. Eût-il été plus dramatique (en voyant la bande annonce, j’avais, à tort, imaginé une agression sexuelle), il aurait peut-être encouru le reproche de l’excès. Mais l’histoire qu’il raconte manque un peu de densité et de rebondissement pour justifier l’intérêt d’un film qui vaut avant tout par sa mise en scène.

Une bande de huit vieux copains, stars de la chanson, du cinéma, du théâtre, du monde de l’art, se retrouve chaque année pour un déjeuner à La Closerie des lilas.

Une bande de huit vieux copains, stars de la chanson, du cinéma, du théâtre, du monde de l’art, se retrouve chaque année pour un déjeuner à La Closerie des lilas. Clémence Collombet (Isabelle Huppert) est la maire de la troisième ville du 9-3 (Aubervilliers ? Aulnay ?). Son second mandat arrive à son terme et, comme elle s’y était engagée, elle s’apprête à passer la main à sa première adjointe. Mais, flanquée de son fidèle directeur de cabinet (Reda Kateb), elle tient à mener à bien avant son départ le projet auquel elle tient depuis toujours : la rénovation du quartier des Bernardins. Pour y parvenir, elle doit décrocher la subvention de soixante-trois millions d’euros que le Gouvernement lui a promise.

Clémence Collombet (Isabelle Huppert) est la maire de la troisième ville du 9-3 (Aubervilliers ? Aulnay ?). Son second mandat arrive à son terme et, comme elle s’y était engagée, elle s’apprête à passer la main à sa première adjointe. Mais, flanquée de son fidèle directeur de cabinet (Reda Kateb), elle tient à mener à bien avant son départ le projet auquel elle tient depuis toujours : la rénovation du quartier des Bernardins. Pour y parvenir, elle doit décrocher la subvention de soixante-trois millions d’euros que le Gouvernement lui a promise. Alex est une jeune adolescente d’origine libanaise. Sa mère, Maia, et sa grand-mère, Téta, se sont installées au Canada une trentaine d’années plus tôt. Un carton livré le jour de Noël lui permet de plonger dans leur passé et de comprendre les motifs de leur exil.

Alex est une jeune adolescente d’origine libanaise. Sa mère, Maia, et sa grand-mère, Téta, se sont installées au Canada une trentaine d’années plus tôt. Un carton livré le jour de Noël lui permet de plonger dans leur passé et de comprendre les motifs de leur exil. Joseph Haffmann (Daniel Auteuil) est joaillier à Montmartre en 1941. Sentant la menace grandir, il envoie sa femme et ses trois enfants en zone libre avant de les y rejoindre. Avant de partir, il passe un marché avec son commis, François Mercier (Gilles Lellouche). Il lui laisse les clés de sa boutique, l’usage de son appartement et les gains de son commerce en échange de la promesse de pouvoir y revenir avec sa famille après la guerre. Mercier accepte, malgré les hésitations de sa femme Blanche (Sara Giraudeau). Le couple prend possession des lieux sous le regard hostile des voisins. Mais coup de théâtre : Haffmann, que la surveillance policière a empêché de quitter Paris, revient à la nuit tombée et doit se cacher dans la cave.

Joseph Haffmann (Daniel Auteuil) est joaillier à Montmartre en 1941. Sentant la menace grandir, il envoie sa femme et ses trois enfants en zone libre avant de les y rejoindre. Avant de partir, il passe un marché avec son commis, François Mercier (Gilles Lellouche). Il lui laisse les clés de sa boutique, l’usage de son appartement et les gains de son commerce en échange de la promesse de pouvoir y revenir avec sa famille après la guerre. Mercier accepte, malgré les hésitations de sa femme Blanche (Sara Giraudeau). Le couple prend possession des lieux sous le regard hostile des voisins. Mais coup de théâtre : Haffmann, que la surveillance policière a empêché de quitter Paris, revient à la nuit tombée et doit se cacher dans la cave. Panique en cuisine pour Andy Jones (Stephen Graham), le chef étoilé d’un restaurant londonien à la mode. Sa seconde réclame une augmentation ; sa cheffe de salle a accepté plus de réservations que prévu ; une jeune stagiaire française peine à prendre ses marques ; une serveuse arrive en retard ; une cliente est allergique aux fruits à coques ; son ancien mentor débarque sans crier gare accompagné d’une critique culinaire impitoyable, etc. Et pendant ce temps, Andy Jones doit gérer au téléphone sa femme en plein divorce et son fils qui lui reproche son départ.

Panique en cuisine pour Andy Jones (Stephen Graham), le chef étoilé d’un restaurant londonien à la mode. Sa seconde réclame une augmentation ; sa cheffe de salle a accepté plus de réservations que prévu ; une jeune stagiaire française peine à prendre ses marques ; une serveuse arrive en retard ; une cliente est allergique aux fruits à coques ; son ancien mentor débarque sans crier gare accompagné d’une critique culinaire impitoyable, etc. Et pendant ce temps, Andy Jones doit gérer au téléphone sa femme en plein divorce et son fils qui lui reproche son départ. Sans feu ni lieu, Nélie Laborde (Lyna Khoudri) s’engage comme infirmière avec la Croix-Rouge en 1914. Sur le front, sa route croise celle de Rose Juillet (Maud Wyler), une Suissesse, en chemin vers Nancy où une place de lectrice l’attend auprès d’une riche veuve de la Haute Société protestante, liée à son défunt père. Un assaut allemand et un éclat d’obus qui blesse mortellement Rose conduit Nélie à prendre sa place et à se présenter chez Mme de Lengwil (Sabine Azéma) qui l’accueille à bras ouverts. Mais, coup du sort : Rose, qui n’est pas morte, arrive à Nancy en comptant bien reprendre sa place.

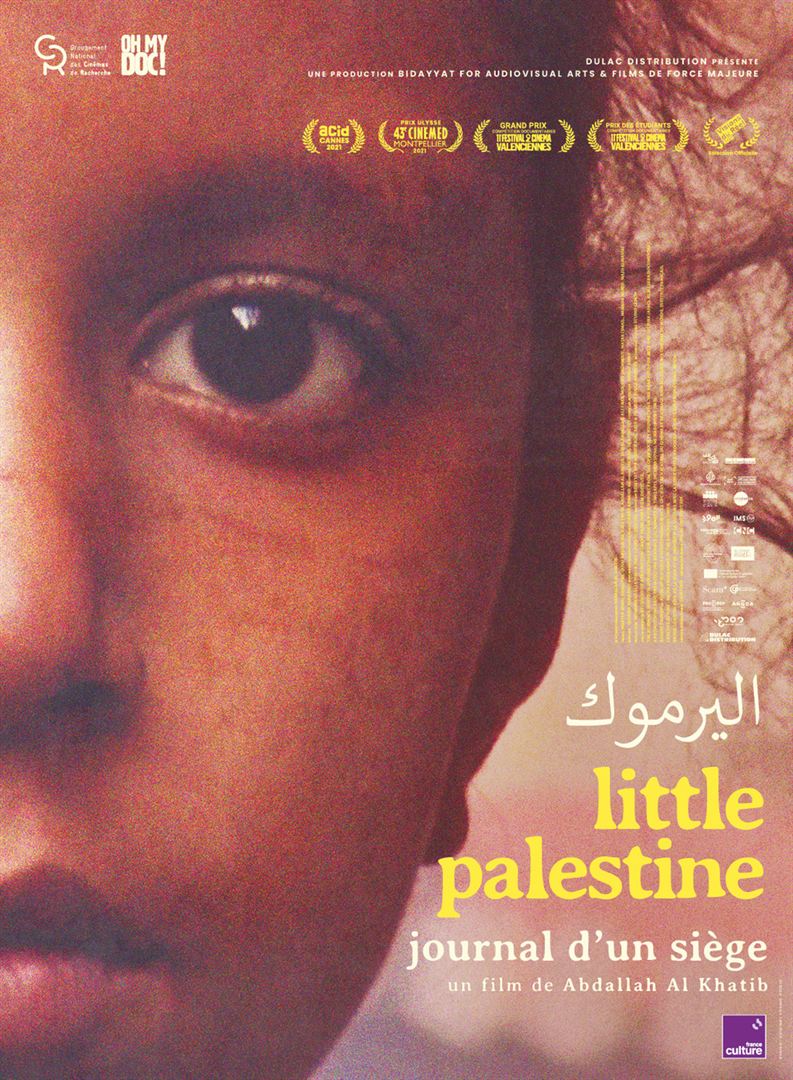

Sans feu ni lieu, Nélie Laborde (Lyna Khoudri) s’engage comme infirmière avec la Croix-Rouge en 1914. Sur le front, sa route croise celle de Rose Juillet (Maud Wyler), une Suissesse, en chemin vers Nancy où une place de lectrice l’attend auprès d’une riche veuve de la Haute Société protestante, liée à son défunt père. Un assaut allemand et un éclat d’obus qui blesse mortellement Rose conduit Nélie à prendre sa place et à se présenter chez Mme de Lengwil (Sabine Azéma) qui l’accueille à bras ouverts. Mais, coup du sort : Rose, qui n’est pas morte, arrive à Nancy en comptant bien reprendre sa place. Le camp de Yabrouk, au sud de Damas, accueillait des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens depuis 1957. Les Nations-Unies en assuraient la gestion. Au lendemain des printemps arabes, l’armée de Bachar el-Assad prit le prétexte de la présence de groupuscules rebelles pour en verrouiller tous les accès. Des milliers de réfugiés y furent pris au piège avant que Daesh s’en empare en 2015. Pour le libérer, Damas, aidé des bombardiers russes, le rasa en 2018. Ses habitants s’enfuirent et se dispersèrent tant bien que mal à l’étranger.

Le camp de Yabrouk, au sud de Damas, accueillait des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens depuis 1957. Les Nations-Unies en assuraient la gestion. Au lendemain des printemps arabes, l’armée de Bachar el-Assad prit le prétexte de la présence de groupuscules rebelles pour en verrouiller tous les accès. Des milliers de réfugiés y furent pris au piège avant que Daesh s’en empare en 2015. Pour le libérer, Damas, aidé des bombardiers russes, le rasa en 2018. Ses habitants s’enfuirent et se dispersèrent tant bien que mal à l’étranger. Après avoir mis le feu à une ferme isolée où il vient d’enterrer un mystérieux cadavre, Stanton Carlisle (Bradley Cooper) trouve refuge dans un cirque. Il est vite pris sous la coupe de son directeur (Willem Dafoe), un homme sans scrupule qui joue de la crédulité des gens. Il se lie d’amitié avec une voyante (Toni Collette) et son mari (David Strathairn), un ancien mentaliste qui a sombré dans l’alcool et qui lui apprend ses tours. Carlisle séduit la belle Molly (Rooney Mara) et quitte le cirque pour Buffalo où le numéro qu’ils montent ensemble emporte un succès croissant. Son chemin y croise celui de Lilith Ritter (Kate Blanchett), une psychanalyste, avec la complicité de laquelle il arnaque des membres de la haute bourgeoisie.

Après avoir mis le feu à une ferme isolée où il vient d’enterrer un mystérieux cadavre, Stanton Carlisle (Bradley Cooper) trouve refuge dans un cirque. Il est vite pris sous la coupe de son directeur (Willem Dafoe), un homme sans scrupule qui joue de la crédulité des gens. Il se lie d’amitié avec une voyante (Toni Collette) et son mari (David Strathairn), un ancien mentaliste qui a sombré dans l’alcool et qui lui apprend ses tours. Carlisle séduit la belle Molly (Rooney Mara) et quitte le cirque pour Buffalo où le numéro qu’ils montent ensemble emporte un succès croissant. Son chemin y croise celui de Lilith Ritter (Kate Blanchett), une psychanalyste, avec la complicité de laquelle il arnaque des membres de la haute bourgeoisie. Jesmark est pêcheur, comme son père avant lui, et le père de son père. Ses aïeuls lui ont transmis un « luzzu », un minuscule bateau, à bord duquel il sort chaque jour en mer. Mais ses pêches ne suffisent pas à payer les soins médicaux que l’état critique de son nouveau-né exige. Pour gagner plus, Jesmark va devoir s’acoquiner avec des individus louches et plonger dans de sombres trafics.

Jesmark est pêcheur, comme son père avant lui, et le père de son père. Ses aïeuls lui ont transmis un « luzzu », un minuscule bateau, à bord duquel il sort chaque jour en mer. Mais ses pêches ne suffisent pas à payer les soins médicaux que l’état critique de son nouveau-né exige. Pour gagner plus, Jesmark va devoir s’acoquiner avec des individus louches et plonger dans de sombres trafics.