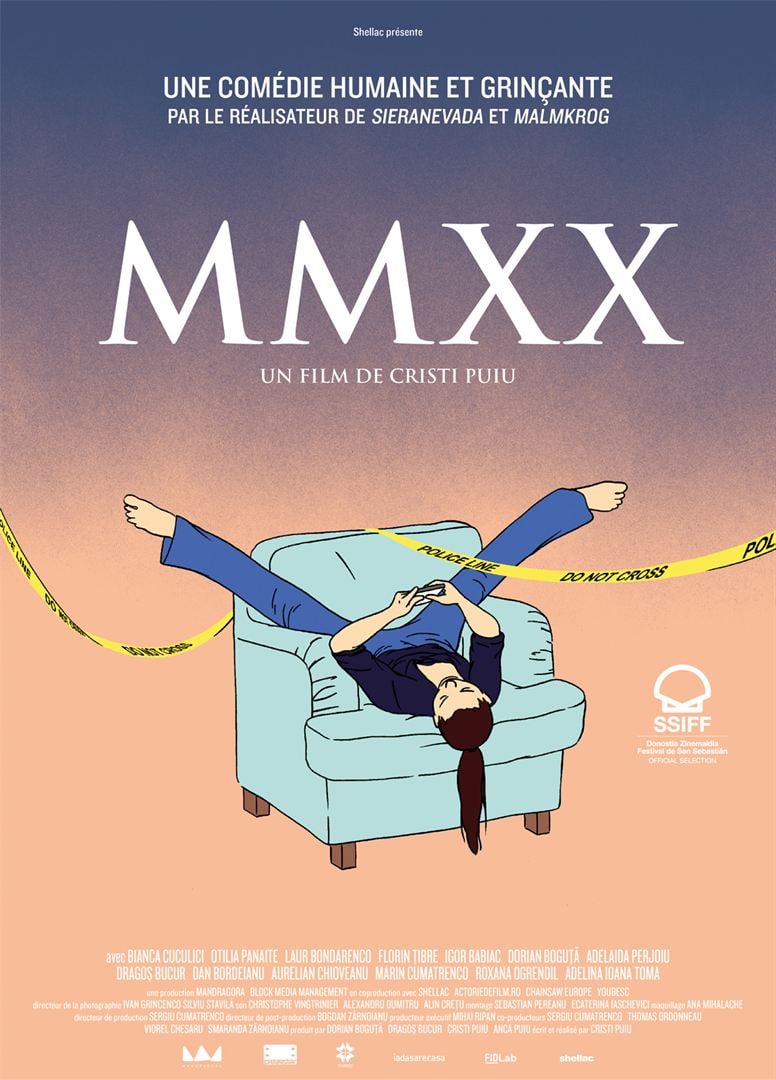

MMXX se déroule, comme son titre l’indique, en 2020. Il se déroule aussi – mais son titre ne l’indique pas – à Bucarest et raconte quatre histoires qui sont peut-être (ou pas) reliées entre elles par un fil ténu.

MMXX se déroule, comme son titre l’indique, en 2020. Il se déroule aussi – mais son titre ne l’indique pas – à Bucarest et raconte quatre histoires qui sont peut-être (ou pas) reliées entre elles par un fil ténu.

Oona, une psychanalyste, reçoit à son domicile une cliente imbue d’elle-même. Le soir venu, elle aide son frère à préparer son anniversaire et apprend au téléphone qu’une amie, atteinte du Covid, vient d’accoucher à l’hôpital avant d’être brutalement séparée de son nourrisson. Le mari d’Oona, qui travaille à l’hôpital, y rejoint un ambulancier dans une salle de repos qui lui raconte une étrange histoire. Enfin, un inspecteur de police se rend à l’enterrement d’un collègue et y prend la déposition d’une femme, victime ou peut-être complice d’un réseau de prostitution.

Le cinéma roumain est âpre. Toute une génération de réalisateurs surdoués, nés à la fin des 60ies et au début des 70ies, qui ont atteint l’âge d’homme à la chute de Ceaucescu, décrivent une société anomique où des individus abandonnés à eux-mêmes, sans boussole éthique, sont confrontés à des dilemmes déchirants : Mungiu, Porumboiu, Sitaru, Muntean, Netzer…

Cristi Puiu est peut-être le plus exigeant des réalisateurs roumains. Né en 1967, formé à Genève, il a pris dans ses derniers films un tournant de plus en plus radical. Sieranevada (2016) racontait quasiment en temps réel une réunion de famille. Malmkrog (2020) filmait cinq personnages dans la Russie tsariste enfermés dans une isba.

Si MMXX semble a priori moins intimidant, sa durée l’est tout autant : 2h40 – alors que Malmkrog durait 3h21 et Sieranevada 2h53. Mais le dispositif retenu dans ces quatre segments est similaire à ceux des précédents films de Puiu : une intarissable logorrhée filmée en de non moins interminables plans-séquences.

Ce dispositif plonge le spectateur dans une lente hypnose. Suivre le film et l’inépuisable flux de paroles qu’il déverse devient rapidement difficile sinon impossible. Est-ce l’effet recherché par le réalisateur sadique ? À quel degré de masochisme le spectateur doit-il être parvenu pour accepter pareil traitement ?

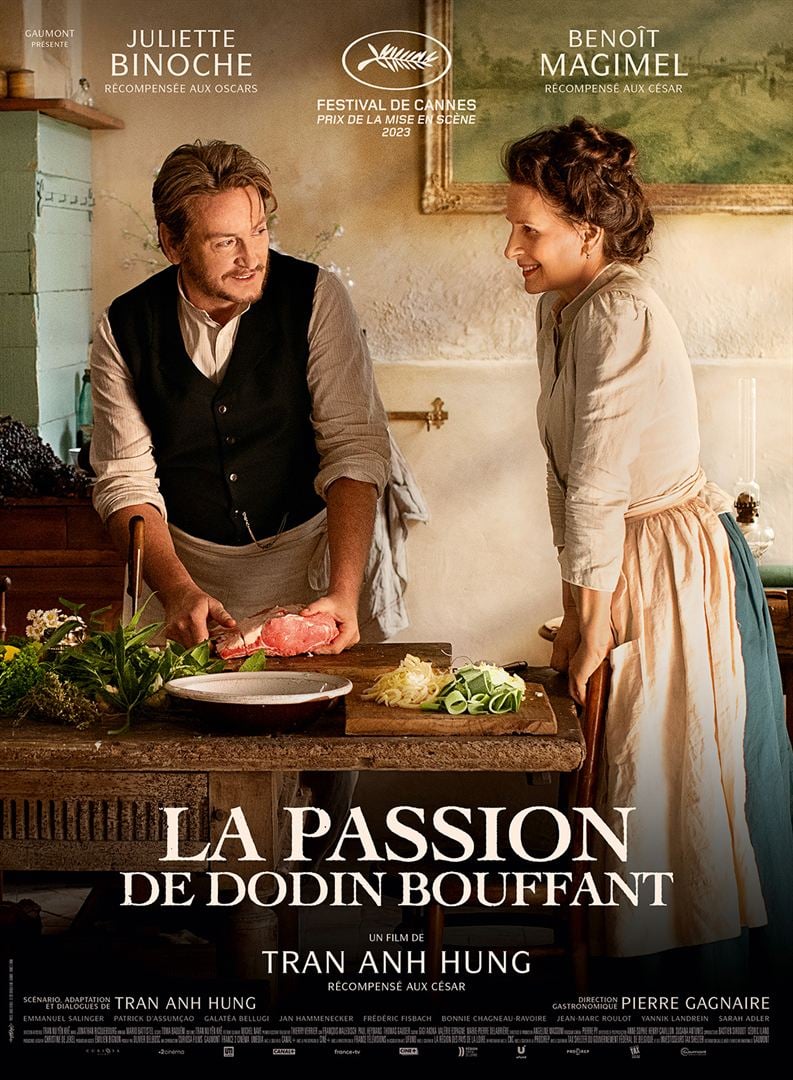

Dodin (Benoît Magimel) est un gastronome. Ce riche châtelain a une passion dévorante : la cuisine qu’il a érigée en art. Pour l’épauler, il peut compter sur Eugénie (Juliette Binoche), sa fidèle cuisinière qui est devenue, les années passant, sa compagne mais a toujours refusé de légaliser leur union. Tandis que la santé d’Eugénie montre des signes inquiétants de déclin, Dodin travaille au repas qu’il doit donner en l’honneur d’un prince ottoman.

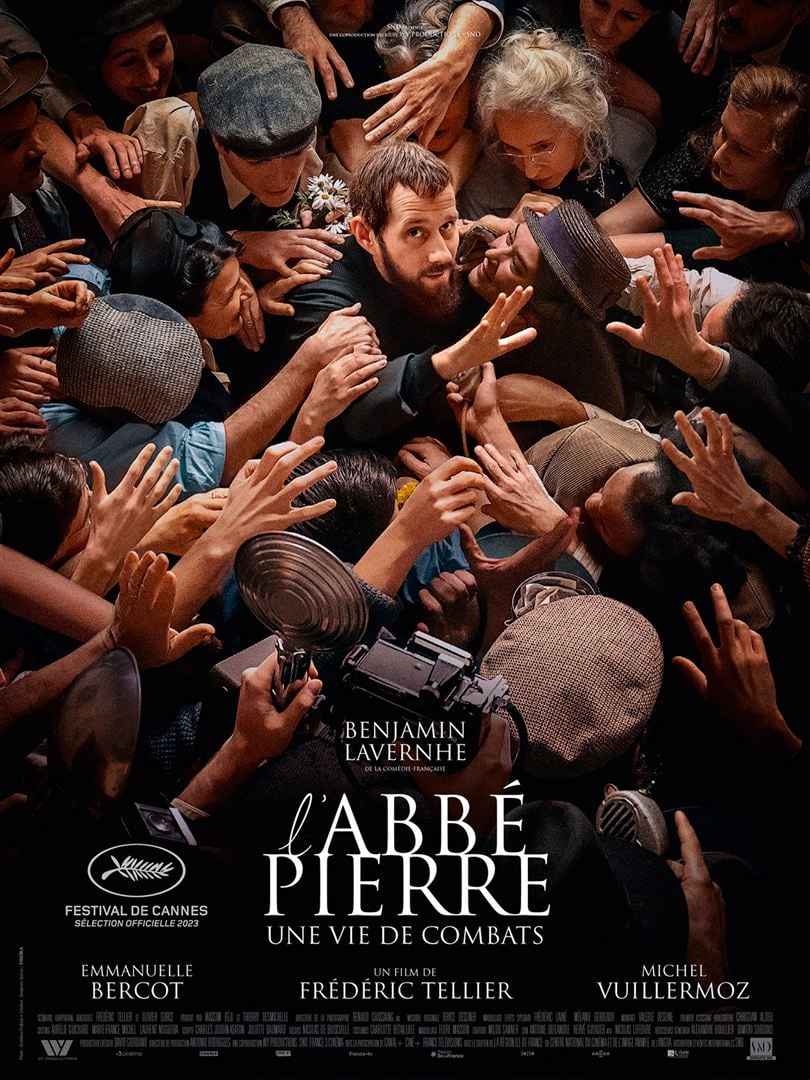

Dodin (Benoît Magimel) est un gastronome. Ce riche châtelain a une passion dévorante : la cuisine qu’il a érigée en art. Pour l’épauler, il peut compter sur Eugénie (Juliette Binoche), sa fidèle cuisinière qui est devenue, les années passant, sa compagne mais a toujours refusé de légaliser leur union. Tandis que la santé d’Eugénie montre des signes inquiétants de déclin, Dodin travaille au repas qu’il doit donner en l’honneur d’un prince ottoman. La vie et l’oeuvre de l’abbé Pierre que sa santé fragile a empêché d’embrasser la vie ascétique des Capucins. Soldat puis résistant pendant la Seconde guerre mondiale, brièvement député sous la IVème République, il achète à Neuilly-Plaisance un édifice en ruines pour y accueillir les vagabonds et les mal-logés. Afin de financer les repas et les dépenses courantes, il a l’idée de recycler détritus et objets usagés et de les revendre. Emmaüs est né. À l’hiver 54, l’appel déchirant qu’il lance en faveur des sans abris lui confère une célébrité qui l’accompagnera jusqu’à sa mort en 2007.

La vie et l’oeuvre de l’abbé Pierre que sa santé fragile a empêché d’embrasser la vie ascétique des Capucins. Soldat puis résistant pendant la Seconde guerre mondiale, brièvement député sous la IVème République, il achète à Neuilly-Plaisance un édifice en ruines pour y accueillir les vagabonds et les mal-logés. Afin de financer les repas et les dépenses courantes, il a l’idée de recycler détritus et objets usagés et de les revendre. Emmaüs est né. À l’hiver 54, l’appel déchirant qu’il lance en faveur des sans abris lui confère une célébrité qui l’accompagnera jusqu’à sa mort en 2007. En juin 1858, dans les États pontificaux, le jeune Edgardo Mortaro est soustrait à la garde de ses parents par les soldats du Pape au motif qu’il aurait été secrètement baptisé et doit recevoir une éducation catholique. Le rapt provoque une campagne internationale de soutien à ses parents, des riches marchands israélites bolognais, qui exigent sa libération. Mais le pape Pie IX, dont l’autorité vacille sous les coups du Risorgimento, refuse de relâcher l’enfant.

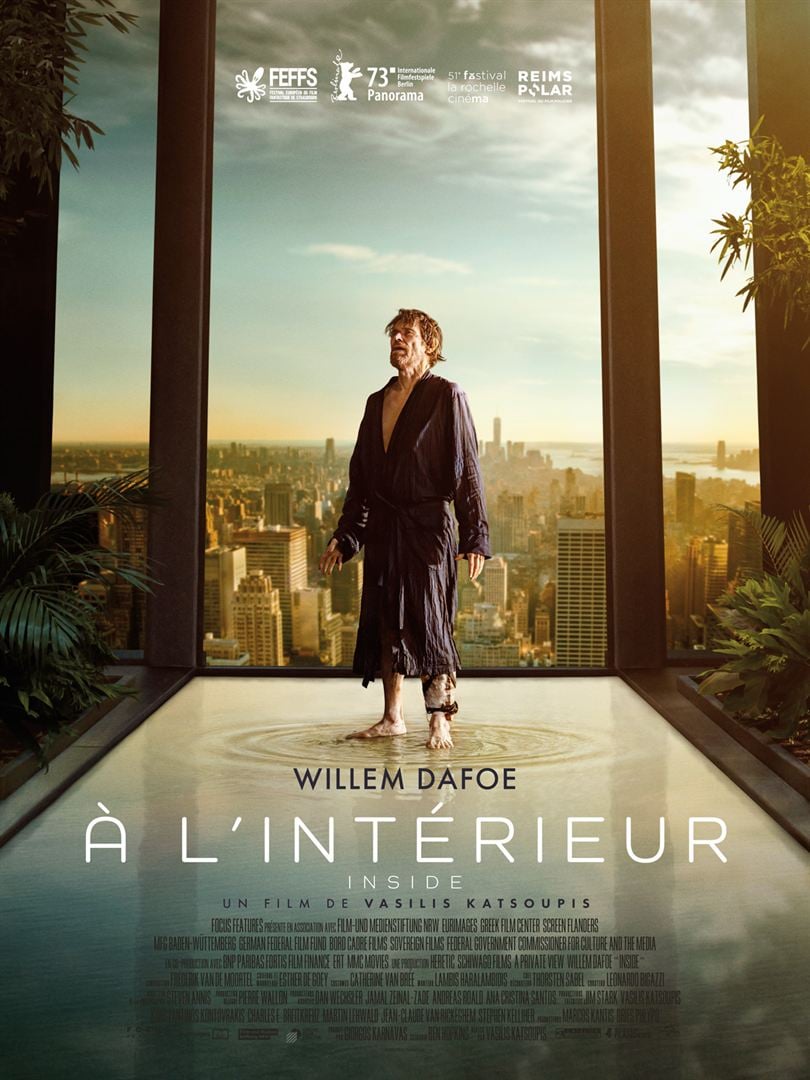

En juin 1858, dans les États pontificaux, le jeune Edgardo Mortaro est soustrait à la garde de ses parents par les soldats du Pape au motif qu’il aurait été secrètement baptisé et doit recevoir une éducation catholique. Le rapt provoque une campagne internationale de soutien à ses parents, des riches marchands israélites bolognais, qui exigent sa libération. Mais le pape Pie IX, dont l’autorité vacille sous les coups du Risorgimento, refuse de relâcher l’enfant. Un cambrioleur pénètre dans un luxueux penthouse new-yorkais pour y dérober des oeuvres d’art. Il s’y retrouve piégé, sans contact avec l’extérieur. La crainte d’y être à tout jamais enfermé se substitue bientôt à celle d’y être cueilli par la police. D’autant que l’eau y a été coupée et que la climatisation fait des siennes.

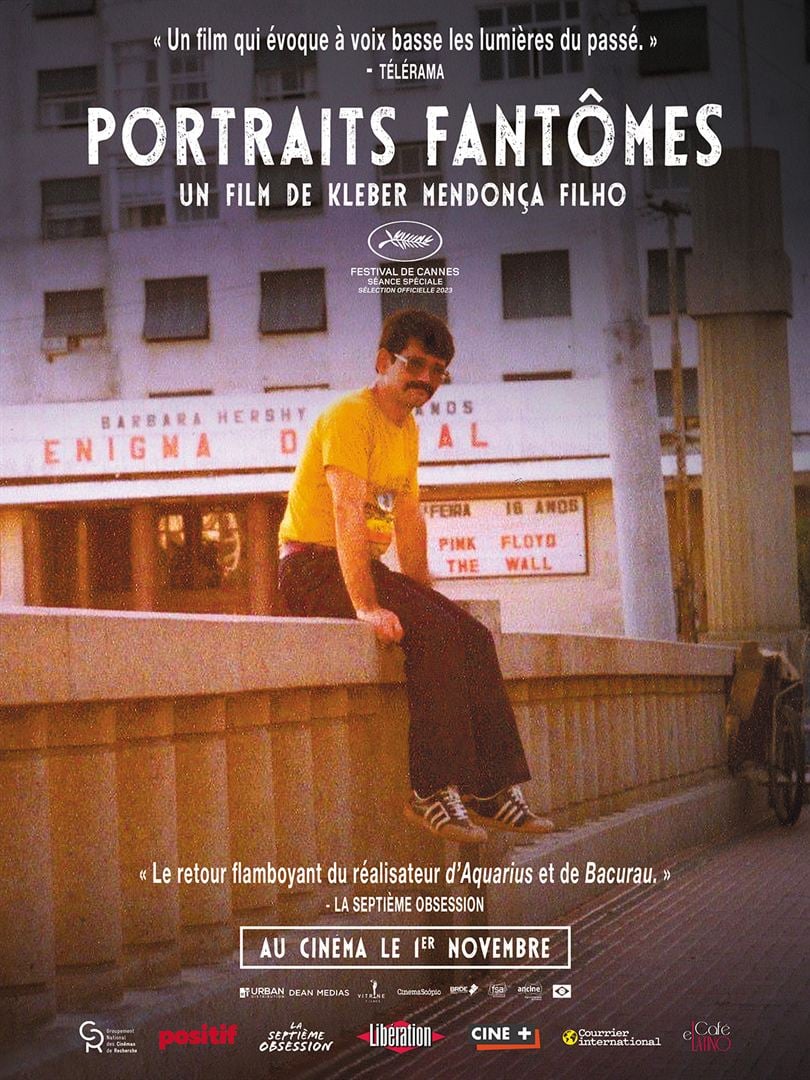

Un cambrioleur pénètre dans un luxueux penthouse new-yorkais pour y dérober des oeuvres d’art. Il s’y retrouve piégé, sans contact avec l’extérieur. La crainte d’y être à tout jamais enfermé se substitue bientôt à celle d’y être cueilli par la police. D’autant que l’eau y a été coupée et que la climatisation fait des siennes. Le réalisateur Kleber Mendonça Filho est né et a grandi à Recife, la capitale du Pernambouc dans le Nordeste brésilien. Il a gardé le souvenir de la maison familiale qui servit de décor à ses premiers essais filmiques et celui des nombreux cinémas du centre ville aujourd’hui désaffectés.

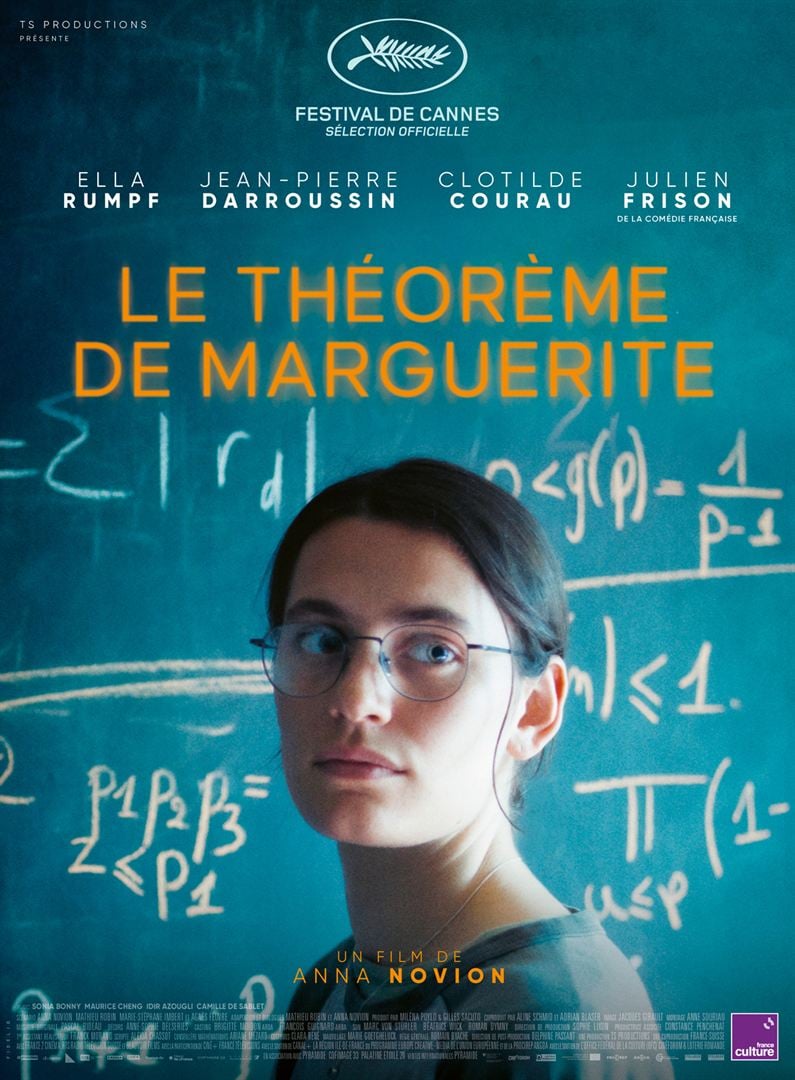

Le réalisateur Kleber Mendonça Filho est né et a grandi à Recife, la capitale du Pernambouc dans le Nordeste brésilien. Il a gardé le souvenir de la maison familiale qui servit de décor à ses premiers essais filmiques et celui des nombreux cinémas du centre ville aujourd’hui désaffectés. Marguerite Hoffmann (Ella Rumpf) travaille à l’ENS sous l’autorité de Laurent Werner (Jean-Pierre Darroussin) à une thèse de mathématiques. Mais la présentation au public de ses premiers résultats tourne au fiasco. Dégoûtée, Marguerite claque la porte de l’ENS, décide de renoncer à jamais aux mathématiques et part s’installer dans un meublé crasseux du 13ème arrondissement parisien.

Marguerite Hoffmann (Ella Rumpf) travaille à l’ENS sous l’autorité de Laurent Werner (Jean-Pierre Darroussin) à une thèse de mathématiques. Mais la présentation au public de ses premiers résultats tourne au fiasco. Dégoûtée, Marguerite claque la porte de l’ENS, décide de renoncer à jamais aux mathématiques et part s’installer dans un meublé crasseux du 13ème arrondissement parisien.