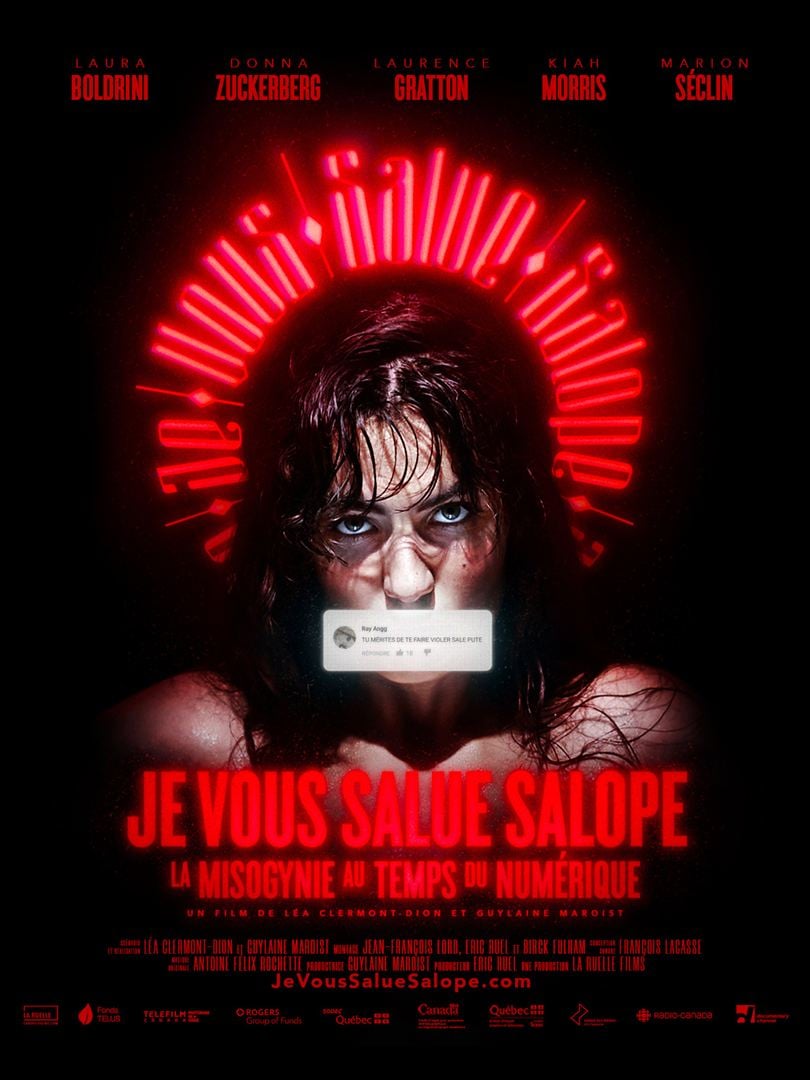

Ce documentaire québécois traite d’un sujet d’une brûlante actualité hélas : la misogynie en ligne. Il prend l’exemple du cyberharcèlement subi par quatre femmes : une étudiante canadienne victime d’un camarade de classe, une élue locale du Vermont afro-américaine violemment prise à partie par des internautes suprémacistes blancs, une bloggeuse française féministe et la présidente de la Chambre des députés d’Italie.

Ce documentaire québécois traite d’un sujet d’une brûlante actualité hélas : la misogynie en ligne. Il prend l’exemple du cyberharcèlement subi par quatre femmes : une étudiante canadienne victime d’un camarade de classe, une élue locale du Vermont afro-américaine violemment prise à partie par des internautes suprémacistes blancs, une bloggeuse française féministe et la présidente de la Chambre des députés d’Italie.

Elles ont toutes les quatre vécu la même histoire : leur exposition publique a provoqué un violent retour de bâton (le titre original Backlash est beaucoup plus intelligent que sa traduction française inutilement sacrilège). Elles sont devenues la cible d’une violence débridée, lâche, grégaire. Après une phase de sidération (« pourquoi tant de haine ? »), puis de révolte (« je refuse d’être agressée de la sorte ») et de combat (« je mets en oeuvre tout ce que la police et le droit m’autorisent pour répondre à cette agression »), les victimes, à bout de nerfs, peuvent être tentées de baisser les bras : effacer leur identité numérique, et donc renoncer à leur cyber-activisme, devient en effet la seule façon d’échapper à leurs agresseurs. Bien entendu, ce documentaire est un plaidoyer en faveur d’une prise de conscience du phénomène et d’une réaction citoyenne et juridique.

La violence en ligne, le cyberharcèlement est une pathologie moderne permise, sinon encouragée, par les nouvelles technologies. Heureusement, elle reste limitée. Internet est un lieu virtuel où s’échangent moins d’injures que d’informations, d’opinions, de déclarations d’amour…. et de photos de chatons ou de vacances. Elle n’en reste pas moins dévastatrice, poussant parfois ses victimes au suicide, comme Rehtaeh Parsons, une adolescente canadienne qui s’est suicidée en 2013 et dont le père est devenu un inlassable militant contre le cyberharcèlement.

Le sujet, de plus en plus étudié, est de mieux en mieux connu. On en identifie désormais mieux les facteurs. L’anonymat permis par les réseaux sociaux encourage des opinions que leur auteur ne se permettrait pas d’exprimer à visage découvert. La distance l’encourage aussi : on s’autorise à écrire en ligne des mots qu’on ne se permettrait jamais de dire dans les yeux à une personne en face de soi. Troisième facteur encourageant : l’entraînement du groupe. On rajoute plus facilement un commentaire désagréable voire haineux à une longue litanie de commentaires similaires qu’on n’ose en écrire un sur une page blanche.

Ses effets sont également bien documentés. Certes le cyberharcèlement reste virtuel. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le droit hésite à l’appréhender – sans parler des difficultés techniques à en identifier l’auteur. Mais pour être virtuel, le cyberharcèlement n’en est pas moins profondément violent et perturbateur. Une injure qu’on reçoit sur son téléphone n’est pas moins blessante que celle qu’on entend au coin d’une rue. Une victime avoue d’ailleurs avoir été moins traumatisée par le viol qu’elle a vécu, limité dans le temps, que par l’interminable cyberharcèlement qu’elle subit, qui s’étend indéfiniment et fait peser sur elle l’épée de Damoclès d’un éventuel passage à l’acte de ses agresseurs. Comme le dit clairement une experte interviewée : « Le cyberharcèlement, c’est du harcèlement. Point »‘

La commission de classification française a proposé l’interdiction aux moins de douze ans assortie d’un avertissement, signe qu’elle a hésité à proposer son interdiction aux moins de seize ans. Je ne comprends pas sa sévérité. Je considère au contraire que ce documentaire est d’utilité publique et qu’il devrait être montré aux adolescents, dès le collège, qui sont hélas exposés très jeunes à ces menaces en ligne.

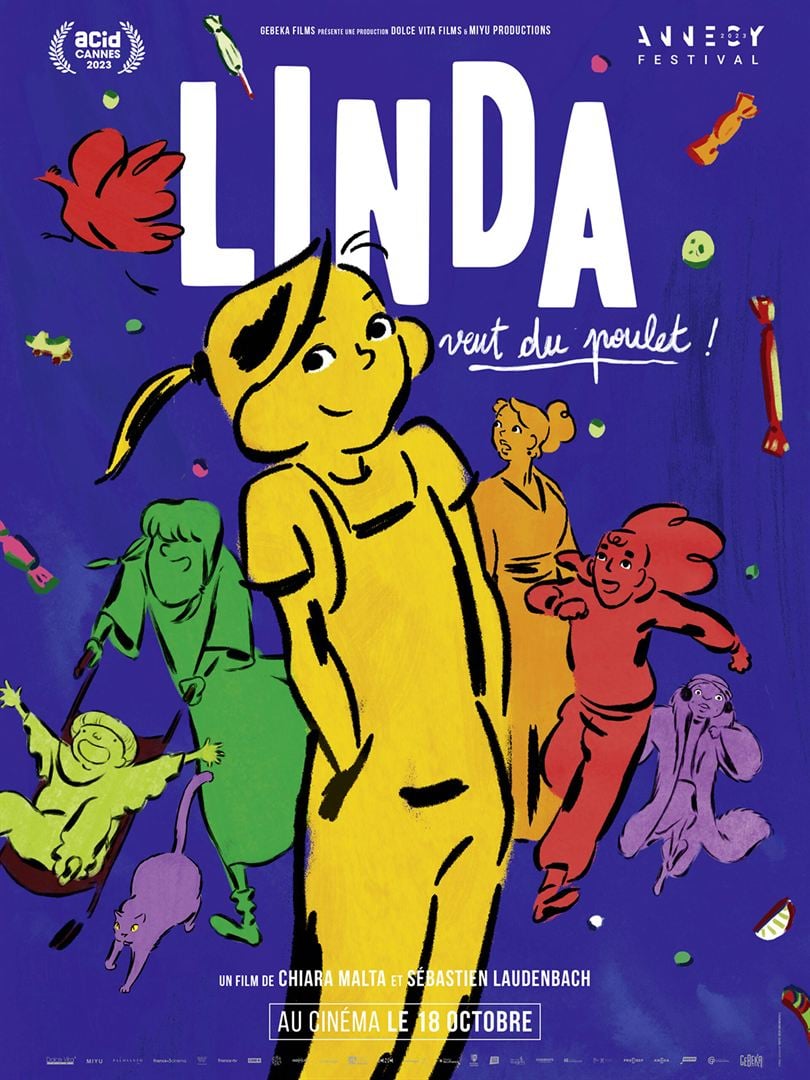

Linda a huit ans. Depuis la mort de son père, Paulette, sa mère, l’élève seule. Injustement punie par elle qui, pour se faire pardonner, lui promet de lui passer tous ses désirs, Linda réclame un poulet aux poivrons, souvenir nostalgique de la cuisine que lui mitonnait son père. Mais c’est la grève générale et tous les magasins sont fermés. Pour trouver un poulet, Paulette et Linda se lancent dans une folle odyssée.

Linda a huit ans. Depuis la mort de son père, Paulette, sa mère, l’élève seule. Injustement punie par elle qui, pour se faire pardonner, lui promet de lui passer tous ses désirs, Linda réclame un poulet aux poivrons, souvenir nostalgique de la cuisine que lui mitonnait son père. Mais c’est la grève générale et tous les magasins sont fermés. Pour trouver un poulet, Paulette et Linda se lancent dans une folle odyssée. Ren a onze ans. Ses parents divorcent. Elle ne le supporte pas.

Ren a onze ans. Ses parents divorcent. Elle ne le supporte pas.

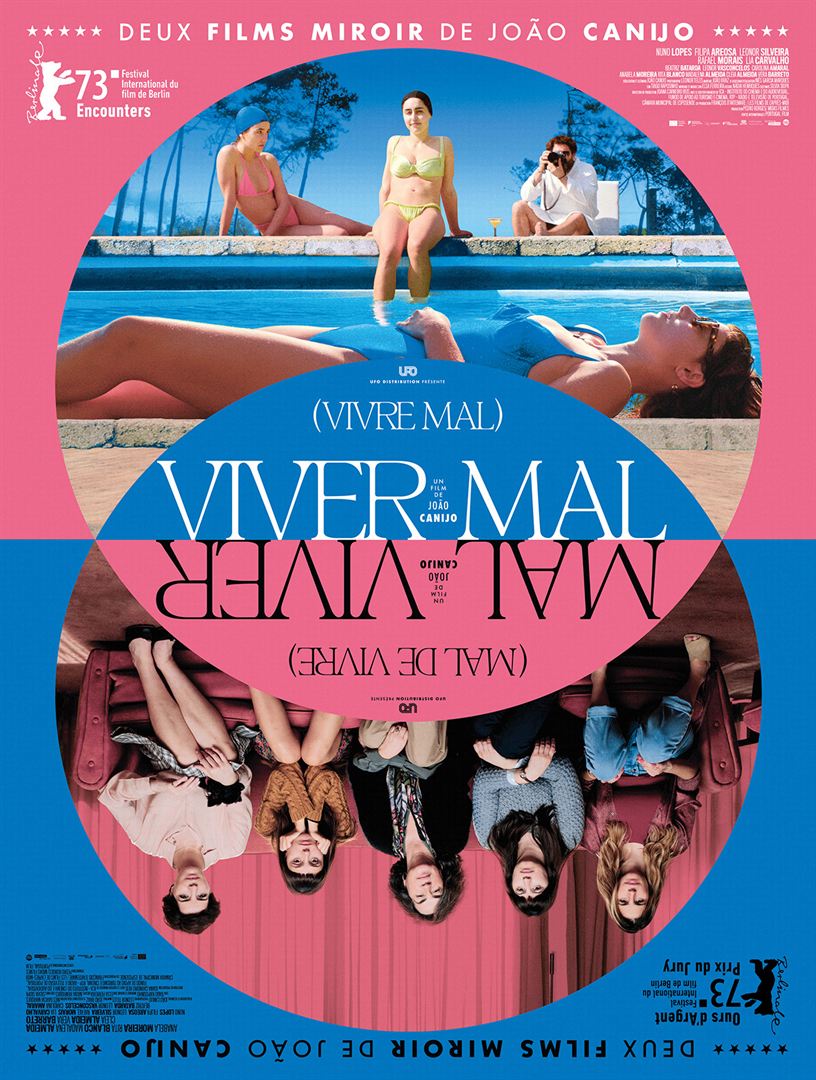

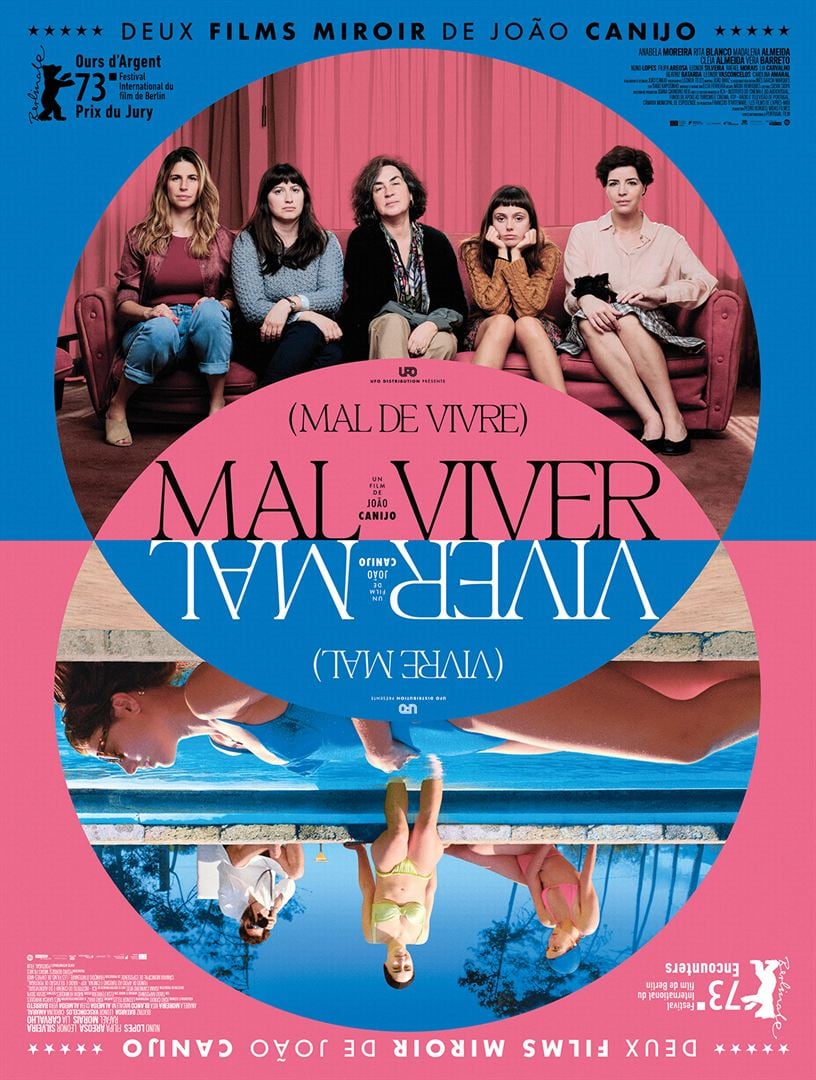

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille.

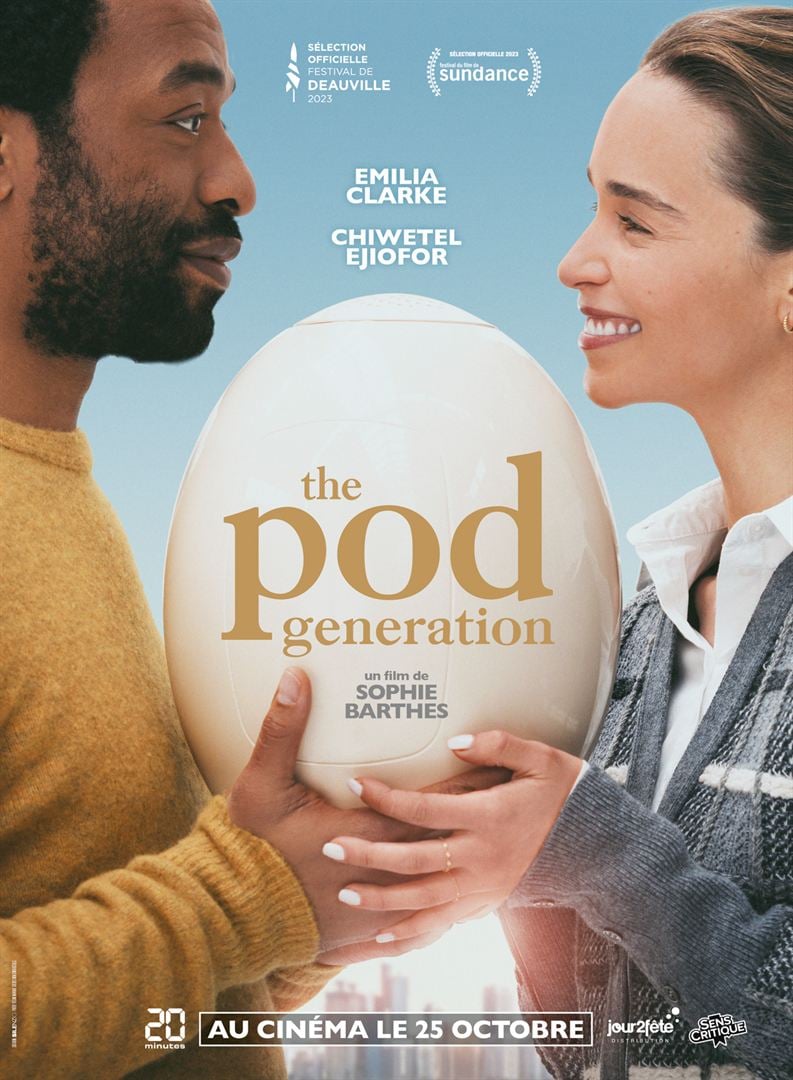

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille. Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse.

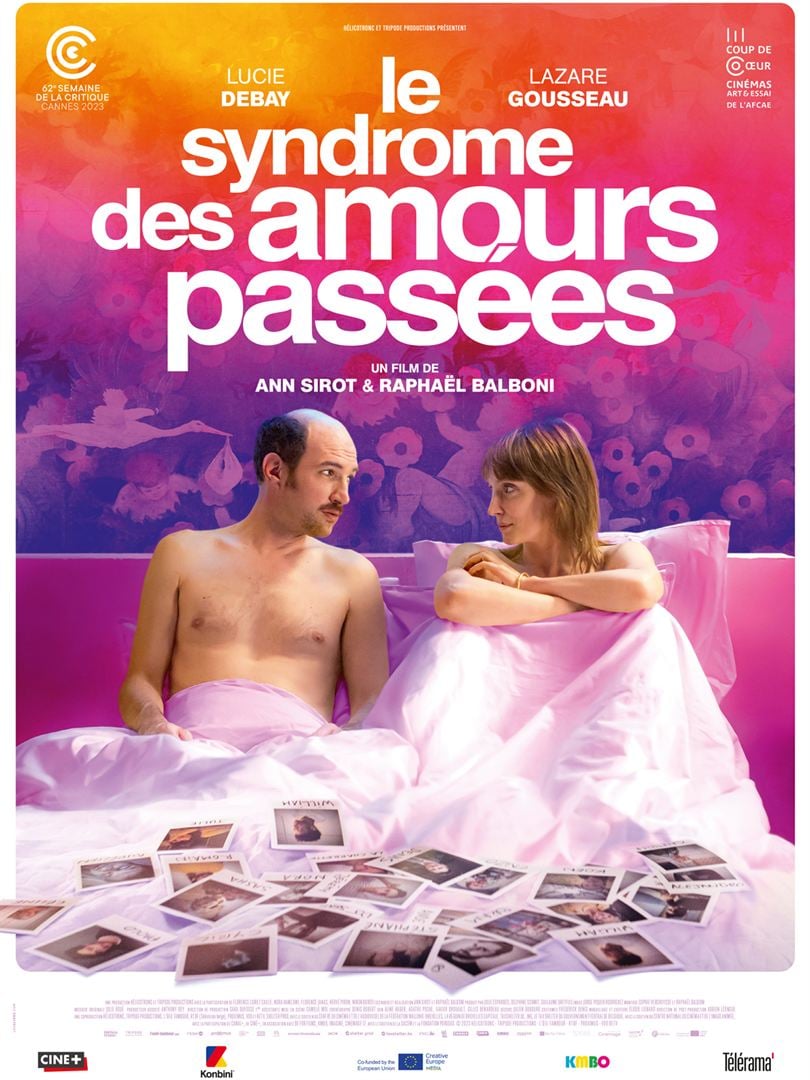

Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse. Rémy (Lazare Gousseau) et Sandra (Lucie Debay) cherchent sans succès à avoir un enfant ensemble. Un médecin un peu perché leur diagnostique une maladie rare, le syndrome des amours passées, et leur prescrit une thérapie radicale : pour enfanter, Rémy et Sandra doivent refaire l’amour avec tous leurs ex. S’il accepte sans barguigner de se plier à cet étonnant protocole, le couple est vite confronté à un problème perturbant : Rémy n’a guère eu que trois relations, Sandra au contraire en a accumulé plus d’une vingtaine.

Rémy (Lazare Gousseau) et Sandra (Lucie Debay) cherchent sans succès à avoir un enfant ensemble. Un médecin un peu perché leur diagnostique une maladie rare, le syndrome des amours passées, et leur prescrit une thérapie radicale : pour enfanter, Rémy et Sandra doivent refaire l’amour avec tous leurs ex. S’il accepte sans barguigner de se plier à cet étonnant protocole, le couple est vite confronté à un problème perturbant : Rémy n’a guère eu que trois relations, Sandra au contraire en a accumulé plus d’une vingtaine. En 1942, Helena Citron a vingt ans à peine. Elle est belle comme un cœur, fraîche « comme une pêche » dira plus tard une de ses compagnes de captivité. Elle fait partie du premier convoi de femmes déportées de Slovaquie à Auschwitz. Elle y survivra près de trois ans grâce à un officier SS, Franz Wunsch, qui tombe éperdument amoureux d’elle, la prend sous son aile et parvient même à sauver in extremis la sœur de Helena de la chambre à gaz même s’il y laisse ses deux neveux. Trente ans plus tard, il sera jugé à Vienne et lui demandera de venir témoigner en sa faveur.

En 1942, Helena Citron a vingt ans à peine. Elle est belle comme un cœur, fraîche « comme une pêche » dira plus tard une de ses compagnes de captivité. Elle fait partie du premier convoi de femmes déportées de Slovaquie à Auschwitz. Elle y survivra près de trois ans grâce à un officier SS, Franz Wunsch, qui tombe éperdument amoureux d’elle, la prend sous son aile et parvient même à sauver in extremis la sœur de Helena de la chambre à gaz même s’il y laisse ses deux neveux. Trente ans plus tard, il sera jugé à Vienne et lui demandera de venir témoigner en sa faveur. Éternelle vieille fille faisant le désespoir de sa mère, la comtesse Irma Sztáray (Sandra Hüller) devient la dame de compagnie de l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Susanne Wolff). Sissi, vieillissante, obsédée par son tour de taille, supporte de plus en plus mal les contraintes du protocole et l’autorité de son mari, l’empereur François-Joseph. Toutes les occasions lui sont bonnes pour s’échapper de Vienne. Fidèle d’entre les fidèles, aimantée par sa maîtresse, sa dame de compagnie l’accompagne en Grèce, en Algérie, en Angleterre jusqu’à sa mort à Genève en 1898.

Éternelle vieille fille faisant le désespoir de sa mère, la comtesse Irma Sztáray (Sandra Hüller) devient la dame de compagnie de l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Susanne Wolff). Sissi, vieillissante, obsédée par son tour de taille, supporte de plus en plus mal les contraintes du protocole et l’autorité de son mari, l’empereur François-Joseph. Toutes les occasions lui sont bonnes pour s’échapper de Vienne. Fidèle d’entre les fidèles, aimantée par sa maîtresse, sa dame de compagnie l’accompagne en Grèce, en Algérie, en Angleterre jusqu’à sa mort à Genève en 1898. Lorsque l’exploitation pétrolière débuta en Oklahoma au début du XXième siècle, les Indiens Osage, propriétaires des terres arides qui leur avaient été concédées, devinrent du jour au lendemain immensément riches. Cette manne attira immédiatement des Blancs cupides. Cette page méconnue de l’histoire américaine a constitué la matière du livre de David Grann (auteur de The Lost City of Z) que Martin Scorsese porte à l’écran.

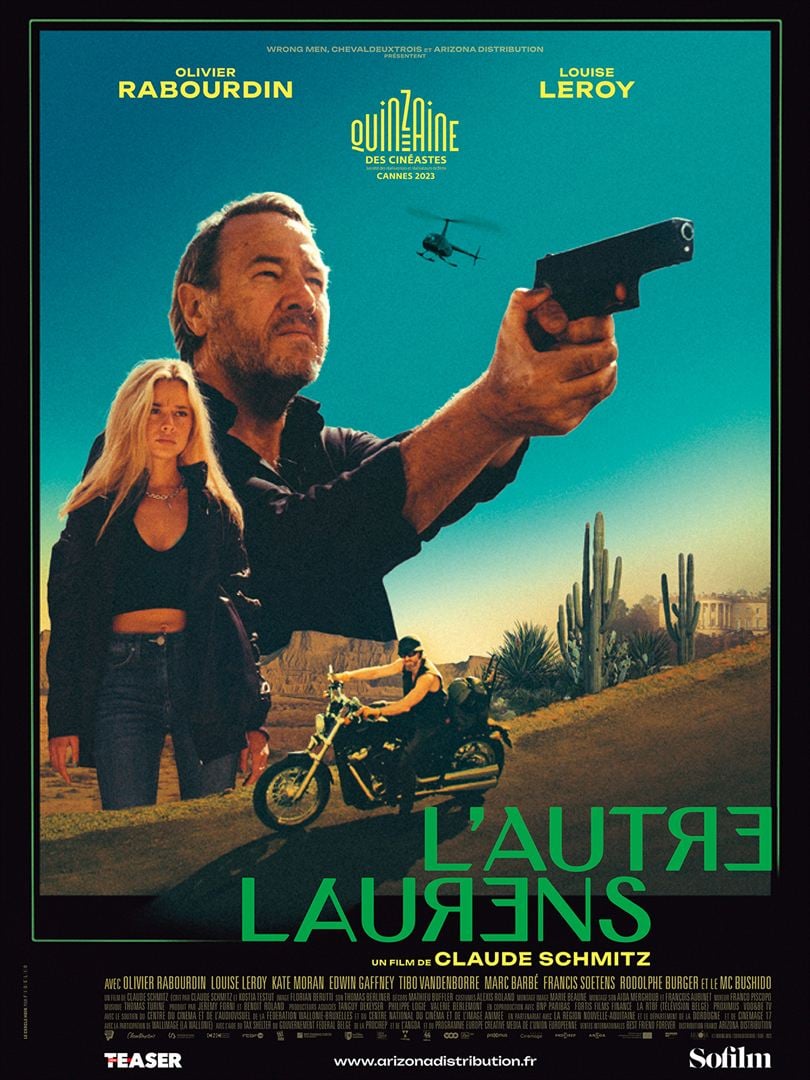

Lorsque l’exploitation pétrolière débuta en Oklahoma au début du XXième siècle, les Indiens Osage, propriétaires des terres arides qui leur avaient été concédées, devinrent du jour au lendemain immensément riches. Cette manne attira immédiatement des Blancs cupides. Cette page méconnue de l’histoire américaine a constitué la matière du livre de David Grann (auteur de The Lost City of Z) que Martin Scorsese porte à l’écran. Gabriel Laurens, un détective privé spécialisé dans la filature des couples adultères, vient de perdre sa vieille mère quand sa nièce, Jade vient lui annoncer le décès de son frère jumeau dans de mystérieuses circonstances. Sur l’insistance de Jade, Gabriel accepte de la raccompagner chez elle, dans une luxueuse demeure à la frontière espagnole, et de mener l’enquête.

Gabriel Laurens, un détective privé spécialisé dans la filature des couples adultères, vient de perdre sa vieille mère quand sa nièce, Jade vient lui annoncer le décès de son frère jumeau dans de mystérieuses circonstances. Sur l’insistance de Jade, Gabriel accepte de la raccompagner chez elle, dans une luxueuse demeure à la frontière espagnole, et de mener l’enquête.