Samuel, le compagnon de Sandra, est mort dans des conditions mystérieuses. Son fils, Daniel, onze ans, malvoyant, a découvert son corps inanimé dans la neige devant le chalet où la famille s’était installée depuis un an espérant y recommencer sa vie sur d’autres bases. Samuel, écrivain raté et dépressif, s’est-il suicidé ? Ou a-t-il été poussé dans le vide par Sandra ?

Samuel, le compagnon de Sandra, est mort dans des conditions mystérieuses. Son fils, Daniel, onze ans, malvoyant, a découvert son corps inanimé dans la neige devant le chalet où la famille s’était installée depuis un an espérant y recommencer sa vie sur d’autres bases. Samuel, écrivain raté et dépressif, s’est-il suicidé ? Ou a-t-il été poussé dans le vide par Sandra ?

Après un an d’enquête, l’instruction conclut à la culpabilité de Sandra. Un procès se tient qui la met sur la sellette, révèle ses infidélités passées, met à nu les disputes orageuses qui l’opposaient à Samuel et laisse au seul Daniel la seule responsabilité dans son témoignage d’innocenter ou d’incriminer sa mère.

La Palme d’or décernée en mai dernier à Justine Triet a fait couler beaucoup d’encre. Pour de mauvaises raisons. En recevant son prix, la jeune réalisatrice avait défendu l’exception culturelle française et reproché à Emmanuel Macron sa politique néolibérale et sa réforme des retraites provoquant immédiatement une homérique polémique. D’un côté de l’échiquier politique, on la félicitait d’avoir saisi la tribune qui lui état offerte pour tenir un discours militant comme Ken Loach avant elle ; de l’autre on lui reprochait l’outrance de ses propos et son ingratitude, son film ayant largement bénéficié des subventions publiques de l’Etat et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce n’est pas le lieu de rouvrir cette polémique mais bien d’examiner les qualités de cette Palme d’or.

Elles sont immenses.

Anatomie d’une chute est un film exceptionnel, une réussite totale, dont la longueur (2h30) peut intimider, mais qui ne connaît aucun temps mort.

Anatomie d’une chute est un film de procès, un genre dont on sait l’efficacité cinématographique. Douze hommes en colère, Du silence et des ombres, Autopsie d’un meurtre, La Vérité, JFK en constituent les modèles quasiment indépassables. Un autre film de procès a eu un grand succès l’an passé : Saint Omer. À rebours de la critique, unanime et enthousiaste, je ne l’avais pas aimé car j’avais été dérouté par le comportement contradictoire, pour ne pas dire schizophrène, de son héroïne.

Sandra Hüller, à laquelle le Prix d’interprétation féminine a sans doute échappé pour le seul motif qu’il ne pouvait être cumulé avec la Palme, n’est pas moins ambiguë que l’héroïne de Saint Omer interprétée par Guslagie Malanda. Tout le film repose précisément sur la question de sa culpabilité – a-t-elle oui ou non tué Samuel ? – alors que dans Saint Omer l’infanticide de l’accusée ne faisait aucun doute.

Mais Sandra n’est pas la seule héroïne du film. Comme on le comprend dans son dernier tiers, Daniel, son fils, en est le véritable héros. C’est de lui que dépendra le destin de sa mère. Non pas que son témoignage suffira à la blanchir. Ce serait trop simple… et trop facile. Mais son témoignage, selon qu’il lui sera favorable ou défavorable, l’accusera d’un crime qu’elle n’a peut-être pas commis ou, au contraire, la blanchira d’un meurtre dont elle est peut-être innocente. Avoir privé de la vue ce pré-adolescent hypersensible est une idée de génie qui donne à ce gamin, qui ne cabotine jamais, un rôle d’anthologie, qui m’a rappelé celui du héros du Tambour ou comme on en trouve parfois dans la mythologie grecque.

Le scénario est excellent, qui maintiendra jusqu’au bout ce suspense. Le jeu des acteurs, je l’ai dit, est remarquable. Et au surplus, pour achever ce panégyrique, la caméra de Justine Triet est d’une incroyable acuité. On est loin des essais, charmants mais inaboutis de ses premiers films qui lui avaient donné une jolie place parmi les réalisateurs de la nouvelle Nouvelle Vague française (Brac, Betbeder, Peretjatko, Salvador…). Les premières scènes du film qui suivent pas à pas le chien Snoop – dont la prestation lui a valu la Palme Dog – en sont un premier exemple. Les scènes de procès, par exemple celle de la comparution de Daniel, pris en tenaille entre l’avocat de sa mère (Swann Arlaud) et le procureur (Antoine Reinartz), en sont un autre.

On peut légitimement avoir été rebuté par les propos tenus par Justine Triet à Cannes le 27 mai. Mais, pour elle comme pour d’autres, il faut « distinguer l’artiste de l’œuvre » et ne pas boycotter celle-ci parce qu’on n’aime pas celle-là.

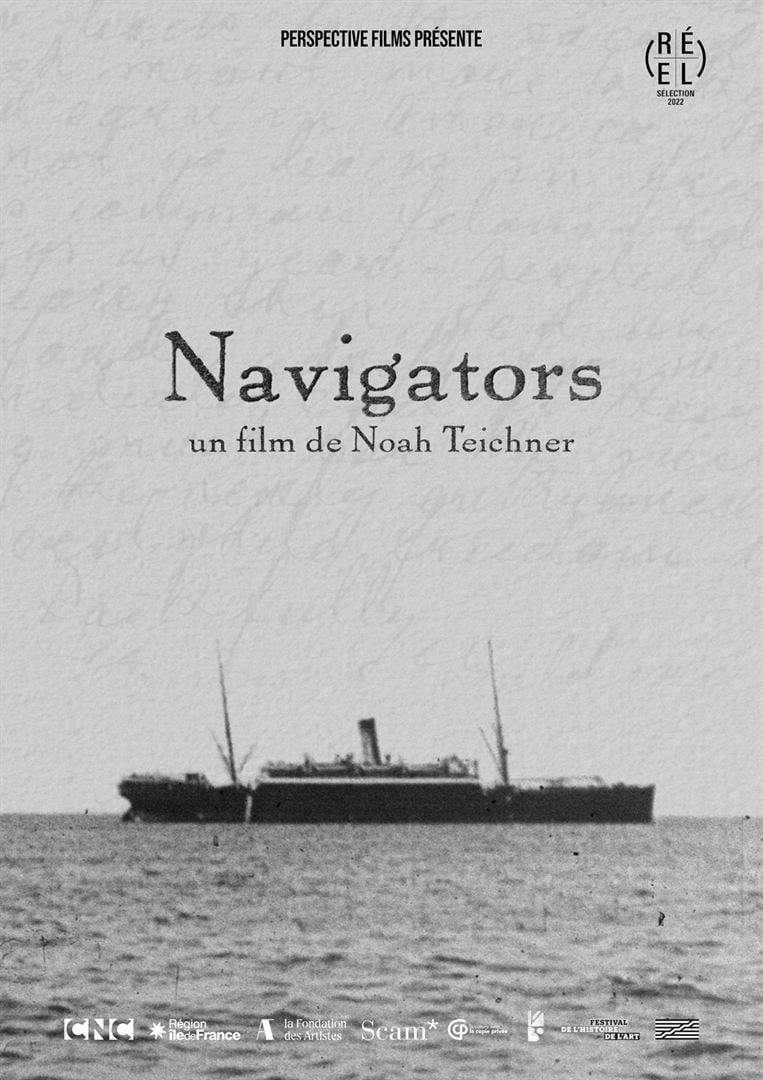

Fin 1919, les Etats-Unis déportent 249 anarchistes étrangers vers la Russie bolchévique à bord d’un transporteur de troupes, l’USAT Buford. Le même navire, peu avant d’être démantelé, servira à Buster Keaton en 1924 pour y filmer ce qui deviendra son plus grand succès, La Croisière du Navigator.

Fin 1919, les Etats-Unis déportent 249 anarchistes étrangers vers la Russie bolchévique à bord d’un transporteur de troupes, l’USAT Buford. Le même navire, peu avant d’être démantelé, servira à Buster Keaton en 1924 pour y filmer ce qui deviendra son plus grand succès, La Croisière du Navigator. Teruo, un danseur qu’une blessure condamne à renoncer à sa vocation, et Yo, une conductrice de taxi, se rencontrent, s’aiment et se quittent. Rendez-vous à Tokyo raconte leur histoire du 26 juillet 2015 au 26 juillet 2021 en filmant dans l’ordre rétrochronologique chacun des anniversaires de Teruo.

Teruo, un danseur qu’une blessure condamne à renoncer à sa vocation, et Yo, une conductrice de taxi, se rencontrent, s’aiment et se quittent. Rendez-vous à Tokyo raconte leur histoire du 26 juillet 2015 au 26 juillet 2021 en filmant dans l’ordre rétrochronologique chacun des anniversaires de Teruo. En Espagne comme aux États-Unis, la crise des subprimes de 2008 a provoqué l’envolée des taux d’intérêt et la faillite individuelle de milliers de propriétaires endettés. À contretemps – traduction fumeuse de En los márgenes – traite ce sujet en entrelaçant trois récits filmés en parallèle durant la même journée. Le premier a pour héros un avocat qui peine à concilier sa vie de famille (son épouse effectue ce jour là une amniocentèse et son beau-fils était censé partir en excursion scolaire) et son militantisme pour des associations luttant contre les expulsions locatives. Le deuxième est centré autour du personnage d’Azucena (Penélope Cruz, qui co-produit le film et dont on imagine que la cause lui tient à cœur) qui est paniquée à la perspective de son expulsion imminente. Le troisième, réduit à la portion congrue, met en scène un fils et sa mère dont on ne saura pas avant l’ultime scène la raison de la brouille.

En Espagne comme aux États-Unis, la crise des subprimes de 2008 a provoqué l’envolée des taux d’intérêt et la faillite individuelle de milliers de propriétaires endettés. À contretemps – traduction fumeuse de En los márgenes – traite ce sujet en entrelaçant trois récits filmés en parallèle durant la même journée. Le premier a pour héros un avocat qui peine à concilier sa vie de famille (son épouse effectue ce jour là une amniocentèse et son beau-fils était censé partir en excursion scolaire) et son militantisme pour des associations luttant contre les expulsions locatives. Le deuxième est centré autour du personnage d’Azucena (Penélope Cruz, qui co-produit le film et dont on imagine que la cause lui tient à cœur) qui est paniquée à la perspective de son expulsion imminente. Le troisième, réduit à la portion congrue, met en scène un fils et sa mère dont on ne saura pas avant l’ultime scène la raison de la brouille. Lalo Santos, la trentaine, possède un compte Twitter sur lequel il poste régulièrement des photos dénudées. Le succès venant, il est recruté pour tourner un film X gay à gros budget sur la révolution mexicaine.

Lalo Santos, la trentaine, possède un compte Twitter sur lequel il poste régulièrement des photos dénudées. Le succès venant, il est recruté pour tourner un film X gay à gros budget sur la révolution mexicaine. Barbara est née au Portugal et a grandi en France. Épouse d’un soldat de Daesh, elle est arrivée en Irak via la Turquie. Elle a donné à son mari, avant sa mort en martyr, deux enfants à douze mois d’intervalle. Devenue veuve, elle s’est remariée à un djihadiste français qui sera exécuté par les forces irakiennes sous ses yeux après la chute de l’État islamique. Enceinte d’un troisième enfant, Barbara attend son jugement et peut-être son rapatriement en France.

Barbara est née au Portugal et a grandi en France. Épouse d’un soldat de Daesh, elle est arrivée en Irak via la Turquie. Elle a donné à son mari, avant sa mort en martyr, deux enfants à douze mois d’intervalle. Devenue veuve, elle s’est remariée à un djihadiste français qui sera exécuté par les forces irakiennes sous ses yeux après la chute de l’État islamique. Enceinte d’un troisième enfant, Barbara attend son jugement et peut-être son rapatriement en France. La Voix humaine : Une femme (Tilda Swinton) est cloîtrée chez elle depuis trois jours et n’en est sortie que pour acheter une hache. Elle attend, avec comme seule compagnie celle de son chien, l’appel de son amant qui va lui annoncer leur rupture. Ce long échange téléphonique la plongera dans la folie.

La Voix humaine : Une femme (Tilda Swinton) est cloîtrée chez elle depuis trois jours et n’en est sortie que pour acheter une hache. Elle attend, avec comme seule compagnie celle de son chien, l’appel de son amant qui va lui annoncer leur rupture. Ce long échange téléphonique la plongera dans la folie. Renzo Nervi (Bouli Lanners) est une vieille gloire déchue de la peinture contemporaine en manque d’inspiration depuis la mort de sa muse. Les critiques d’art qui l’avaient porté aux nues le honnissent ; ses créanciers menacent de le saisir ; mais Renzo Nervi semble incapable de sortir de la spirale suicidaire qui le happe. Sa seule planche de salut semble être Arthur Forrestier (Vincent Macaigne), son galeriste, qui fut son élève aux Beaux-Arts avant de devenir son plus fidèle ami.

Renzo Nervi (Bouli Lanners) est une vieille gloire déchue de la peinture contemporaine en manque d’inspiration depuis la mort de sa muse. Les critiques d’art qui l’avaient porté aux nues le honnissent ; ses créanciers menacent de le saisir ; mais Renzo Nervi semble incapable de sortir de la spirale suicidaire qui le happe. Sa seule planche de salut semble être Arthur Forrestier (Vincent Macaigne), son galeriste, qui fut son élève aux Beaux-Arts avant de devenir son plus fidèle ami. Mimi (Daphné Pataka) sort d’hôpital psychiatrique. Elle frappe à la porte d’un cabinet d’avocats pour y retrouver un travail. Me Bloch (Agnès Jaoui) lui confie la tâche délicate de remettre la main sur Me Rousseau (BenoîtPoelvoorde), son associé et son ex-mari, qui, victime d’une grave dépression, a abandonné son poste et vit cloîtré chez lui. La défense d’un sympathique voyou (Raphaël Quenard) sera l’occasion pour Mimi et Paul Rousseau de travailler ensemble et de reprendre goût à la vie.

Mimi (Daphné Pataka) sort d’hôpital psychiatrique. Elle frappe à la porte d’un cabinet d’avocats pour y retrouver un travail. Me Bloch (Agnès Jaoui) lui confie la tâche délicate de remettre la main sur Me Rousseau (BenoîtPoelvoorde), son associé et son ex-mari, qui, victime d’une grave dépression, a abandonné son poste et vit cloîtré chez lui. La défense d’un sympathique voyou (Raphaël Quenard) sera l’occasion pour Mimi et Paul Rousseau de travailler ensemble et de reprendre goût à la vie. Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises.

Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises.