La Filmothèque du Quartier Latin programme une rétrospective Coppola. C’est l’occasion de revoir ses palmes d’or (Le Parrain, Apocalypse now) et de combler les trous de sa filmographie.

La Filmothèque du Quartier Latin programme une rétrospective Coppola. C’est l’occasion de revoir ses palmes d’or (Le Parrain, Apocalypse now) et de combler les trous de sa filmographie.

C’est l’occasion surtout de réaliser la richesse de la filmographie de ce monstre sacré du Nouvel Hollywood écrasé par le prestige de ses deux chefs d’œuvre et souvent réduit à eux seuls.

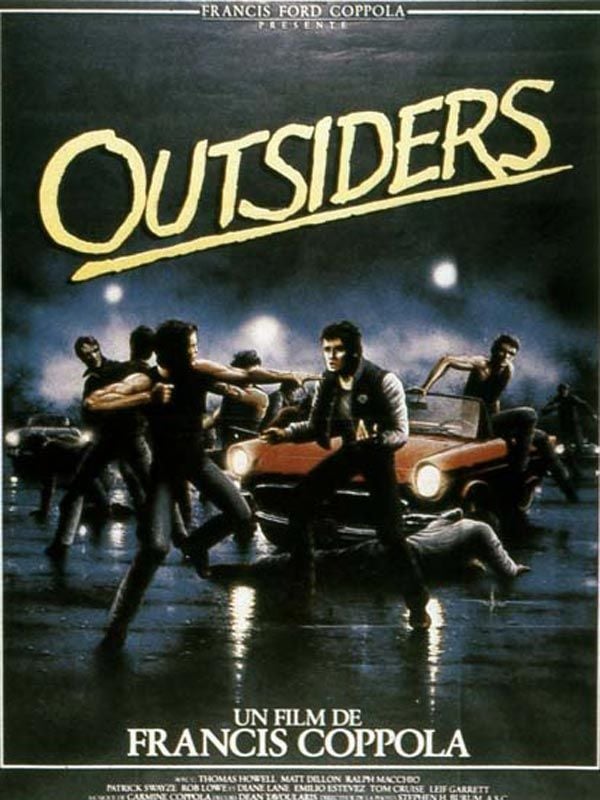

Francis Ford Coppola fut aussi le peintre de l’Amérique des 60ies qu’il décrit avec une vingtaine d’années de décalage nimbée dans une aura nostalgique. Peggy Sue s’est mariée est sans doute le film le plus emblématique de cette veine ; mais le binôme Outsiders/Rusty James s’y rattache aussi. Tournés au début des années 80, ces deux films, adaptés de deux romans du même auteur, S.E. Hinton, peignent l’Amérique profonde, sa jeunesse désœuvrée, ses gangs qui s’affrontent dans des joutes puériles qui parfois tournent mal. Ces films-là souffrent de la notoriété de leurs illustres prédécesseurs : La Fureur de vivre, West Side Story…

Tourné une décennie plus tôt en 1969 sur la base d’un scénario qu’il avait lui-même écrit, Les Gens de la pluie appartient à un genre différent. Il a un parfum cassavétien. Son histoire se réduit à pas grand chose : une femme enceinte étouffe auprès de son mari et décide brutalement de le quitter. Sur la route, elle prend en stop un ancien joueur de football américain trépané à la suite d’un grave accident.

Quand il tourne Les Gens de la pluie, Coppola n’a pas encore trente ans. Mais il fait déjà preuve d’une étonnante maturité dans la façon de placer sa caméra, dans le montage de son film, dans l’utilisation de la musique. Autre qualité de Coppola : savoir s’entourer d’excellents acteurs et faire éclore leur talent. James Caan et Robert Duvall encore tout jeunes sont à l’affiche des Gens de la pluie. Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez et Tom Cruise dans un rôle minuscule sont, pardonnez-moi du peu, à celle d’Outsiders, à l’aube de brillantes carrières.

La bande-annonce des Gens de la pluie

La bande-annonce de Outsiders

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie.

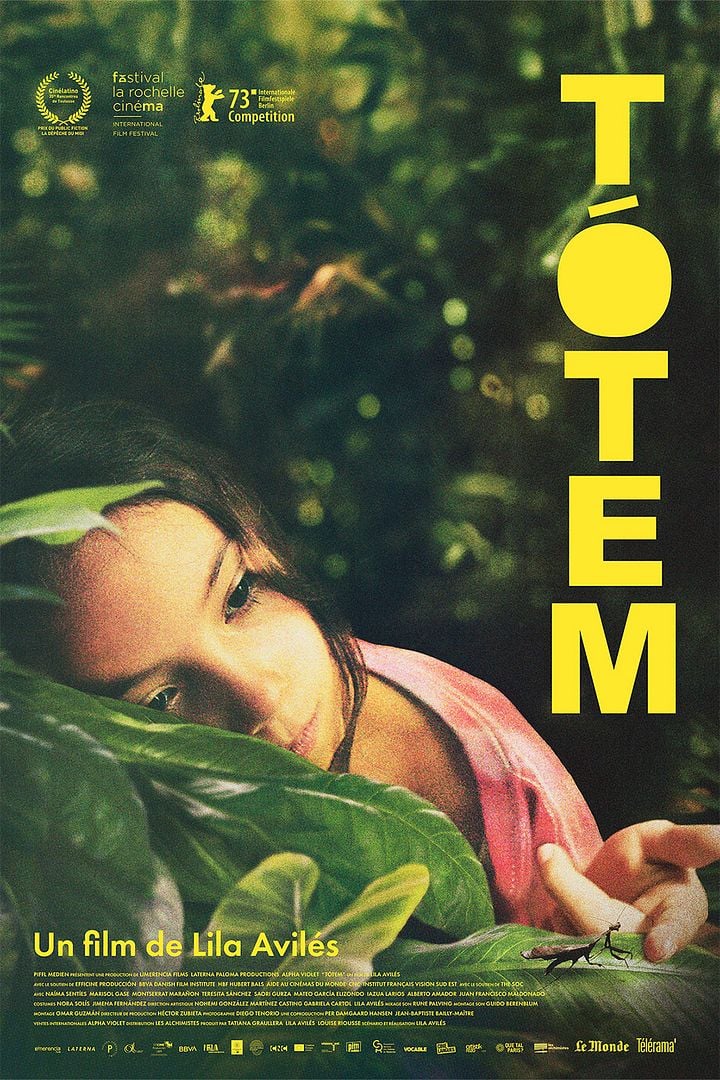

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie. Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là.

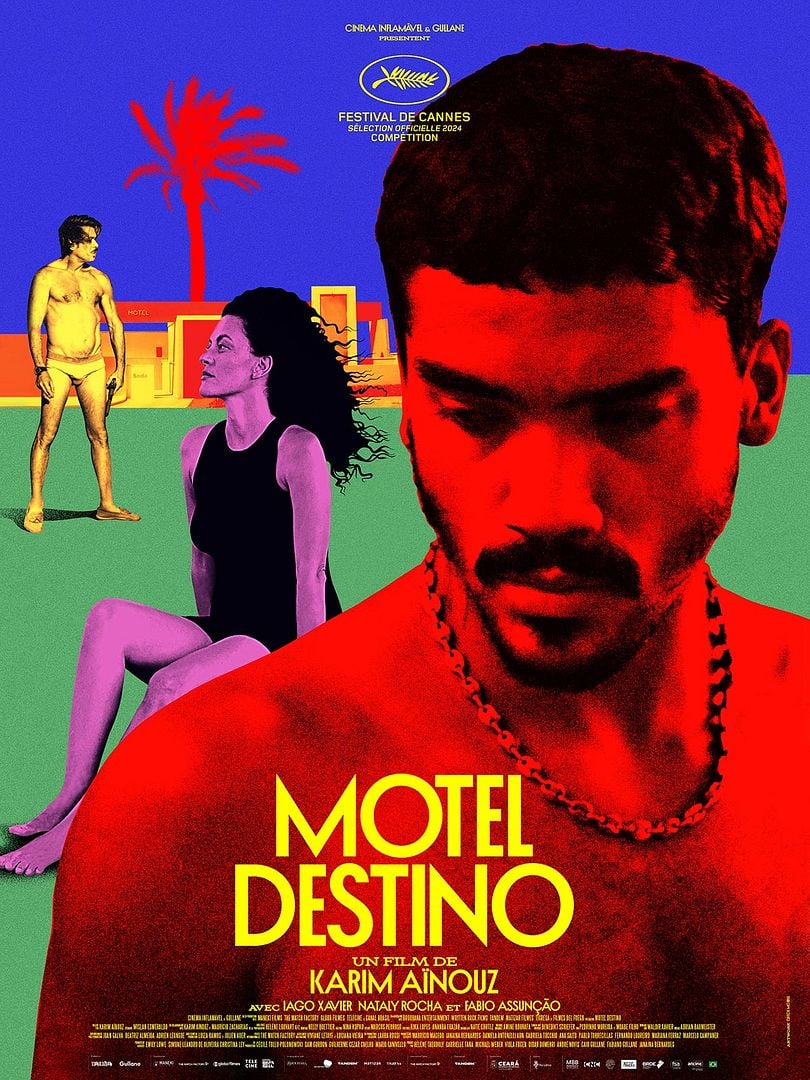

Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là. Heraldo, un jeune voyou en cavale, trouve refuge dans le motel d’Elias, son vieux propriétaire alcoolique et portant beau, et de Dayana, son accorte réceptionniste.

Heraldo, un jeune voyou en cavale, trouve refuge dans le motel d’Elias, son vieux propriétaire alcoolique et portant beau, et de Dayana, son accorte réceptionniste.

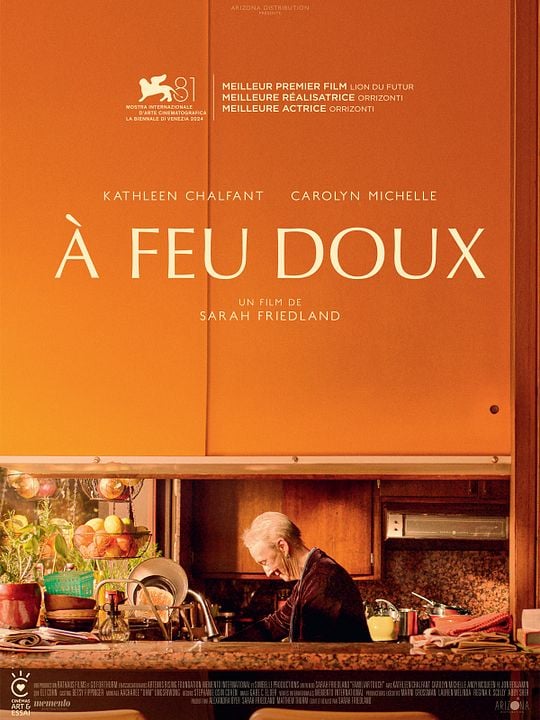

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.

À la fin des années vingt, Eileen Gray, une architecte irlandaise, a construit une petite maison à Roquebrune Cap-Martin. Cette villa avant-gardiste, coincée entre la voie ferrée et la Méditerranée, fut baptisée E.1027 en mêlant les initiales de son nom et de Jean Badovici, architecte et rédacteur en chef de la revue L’Architecture vivante, qui partageait alors sa vie (10 =J, 2 = B, G=7). Mais le couple s’est séparé et Le Corbusier, ami de Badovici, fit main basse sur la maison qu’il adorait, en la recouvrant de fresques qui en dénaturèrent l’apparence et en laissant la postérité lui en attribuer la paternité.

À la fin des années vingt, Eileen Gray, une architecte irlandaise, a construit une petite maison à Roquebrune Cap-Martin. Cette villa avant-gardiste, coincée entre la voie ferrée et la Méditerranée, fut baptisée E.1027 en mêlant les initiales de son nom et de Jean Badovici, architecte et rédacteur en chef de la revue L’Architecture vivante, qui partageait alors sa vie (10 =J, 2 = B, G=7). Mais le couple s’est séparé et Le Corbusier, ami de Badovici, fit main basse sur la maison qu’il adorait, en la recouvrant de fresques qui en dénaturèrent l’apparence et en laissant la postérité lui en attribuer la paternité. George Woodhouse (Michael Fassbender) et sa femme Kathryn (Cate Blanchett) travaillent ensemble dans un service de contre-espionnage britannique dirigé par Arthur Stieglitz (Pierce Brosnan). George est chargé d’identifier une taupe. Sa propre femme figure parmi les suspects potentiels.

George Woodhouse (Michael Fassbender) et sa femme Kathryn (Cate Blanchett) travaillent ensemble dans un service de contre-espionnage britannique dirigé par Arthur Stieglitz (Pierce Brosnan). George est chargé d’identifier une taupe. Sa propre femme figure parmi les suspects potentiels.