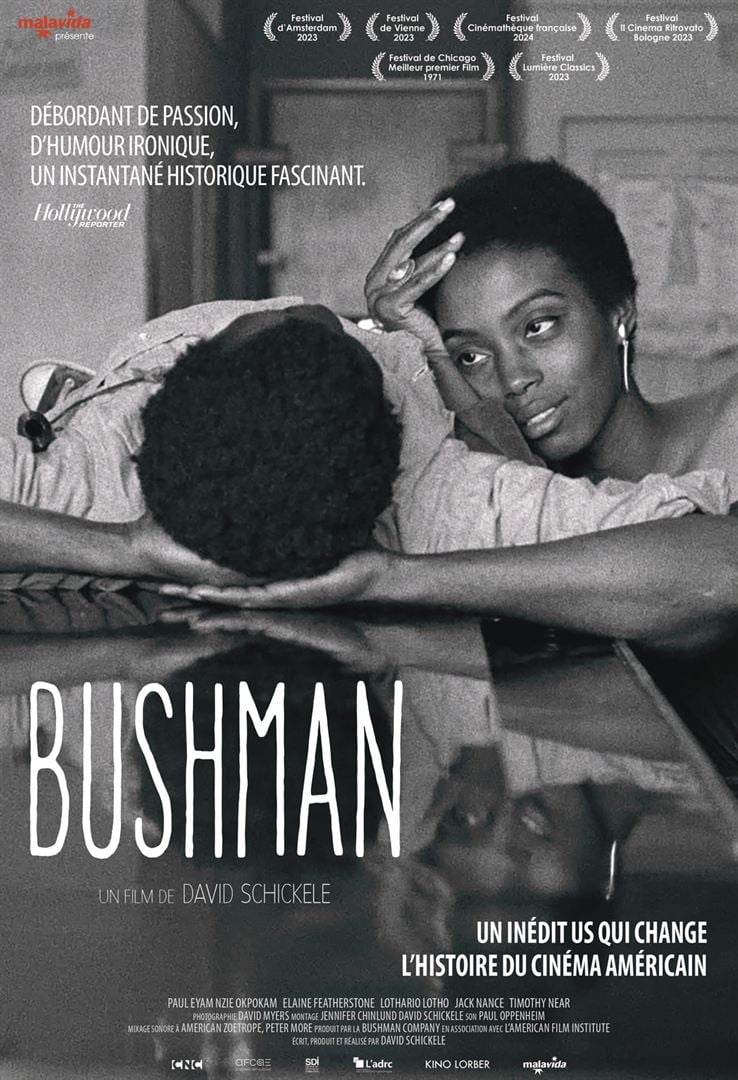

À San Francisco, à la fin des années soixante vit un Nigérian, dont le visa va bientôt expirer. Gabriel se frotte à la contre-culture hippie, mais aussi au racisme ordinaire des Blancs et des Afro-américains qui le renvoient systématiquement à son africanité fantasmée.

À San Francisco, à la fin des années soixante vit un Nigérian, dont le visa va bientôt expirer. Gabriel se frotte à la contre-culture hippie, mais aussi au racisme ordinaire des Blancs et des Afro-américains qui le renvoient systématiquement à son africanité fantasmée.

Ce film de David Schickele était jusqu’alors resté inédit en France. Il est sorti fin avril en salles dans une superbe restauration qui exalte son noir et blanc velouté. Avec lui, c’est le cinéma-vérité de l’époque qui ressurgit, aux frontières du documentaire et de la fiction. David Schikele a non seulement tourné en Californie mais aussi au Nigeria où il s’était engagé dans les Peace Corps au début des années soixante et avait enseigné l’anglais dans une université de l’est du pays.

Bushman est d’abord un témoignage, qui a aujourd’hui valeur historique, sur l’Amérique de la contre-culture. Mais c’est aussi une réflexion plus profonde sur l’exil, sur la solitude, sur l’identité.

Le tournage du film a été interrompu par l’arrestation et la déportation de son acteur, accusé de séjour illégal aux Etats-Unis. Le scénario racontait précisément l’angoisse grandissante de son personnage au fur et à mesure que l’expiration de son visa se rapprochait et finalement son départ. La réalité s’est avérée plus forte encore que la fiction puisque, sans attendre la fin du film, l’emprisonnement de son acteur, son procès et son retour au Nigéria en ont précipité le terme.

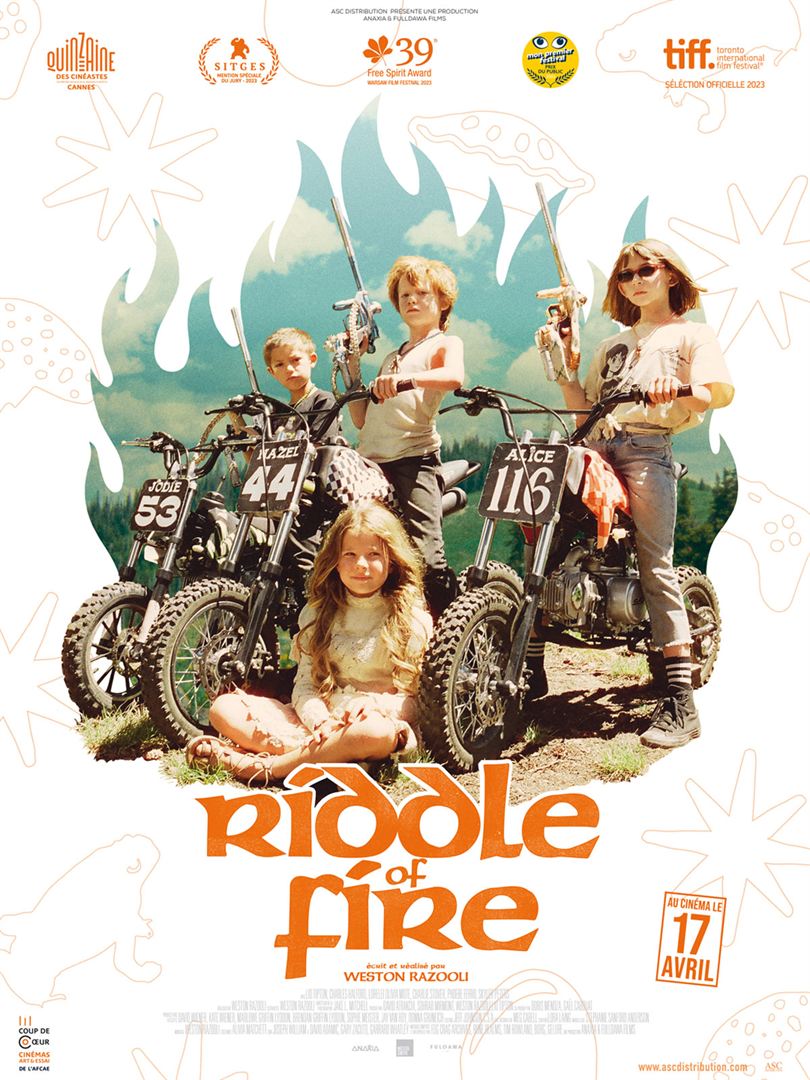

Dans un futur dystopique, en l’an 2123, la Terre, victime d’une impitoyable sécheresse, est devenue inhabitable. Les humains survivent dans quelques rares conurbations sous des dômes artificiels qui les protègent des dérèglements du climat. La survie de l’espèce est toutefois soumise au respect d’une règle impitoyable qui ne connaît aucune dérogation : chaque humain doit accepter le jour de ses cinquante ans de se sacrifier pour être transformé en plante et produire l’oxygène indispensable à ses congénères.

Dans un futur dystopique, en l’an 2123, la Terre, victime d’une impitoyable sécheresse, est devenue inhabitable. Les humains survivent dans quelques rares conurbations sous des dômes artificiels qui les protègent des dérèglements du climat. La survie de l’espèce est toutefois soumise au respect d’une règle impitoyable qui ne connaît aucune dérogation : chaque humain doit accepter le jour de ses cinquante ans de se sacrifier pour être transformé en plante et produire l’oxygène indispensable à ses congénères. Hazel, son petit frère Jodie et leur amie Alice sont inséparables. Ils ont ensemble pénétré par effraction dans un entrepôt pour y dérober, au nez et à la barbe de son gardien, un jeu vidéo. Mais l’accès à l’écran familial est bloqué par un code parental. Pour l’obtenir, ils doivent cuisiner une tarte à la myrtille. Figure au nombre des ingrédients un indispensable œuf tacheté. Pour le trouver, nos jeunes héros doivent se colleter avec une bande de braconniers dont la cheffe est une sorcière aux pouvoirs inquiétants. Sa fille rejoindra bientôt leurs rangs.

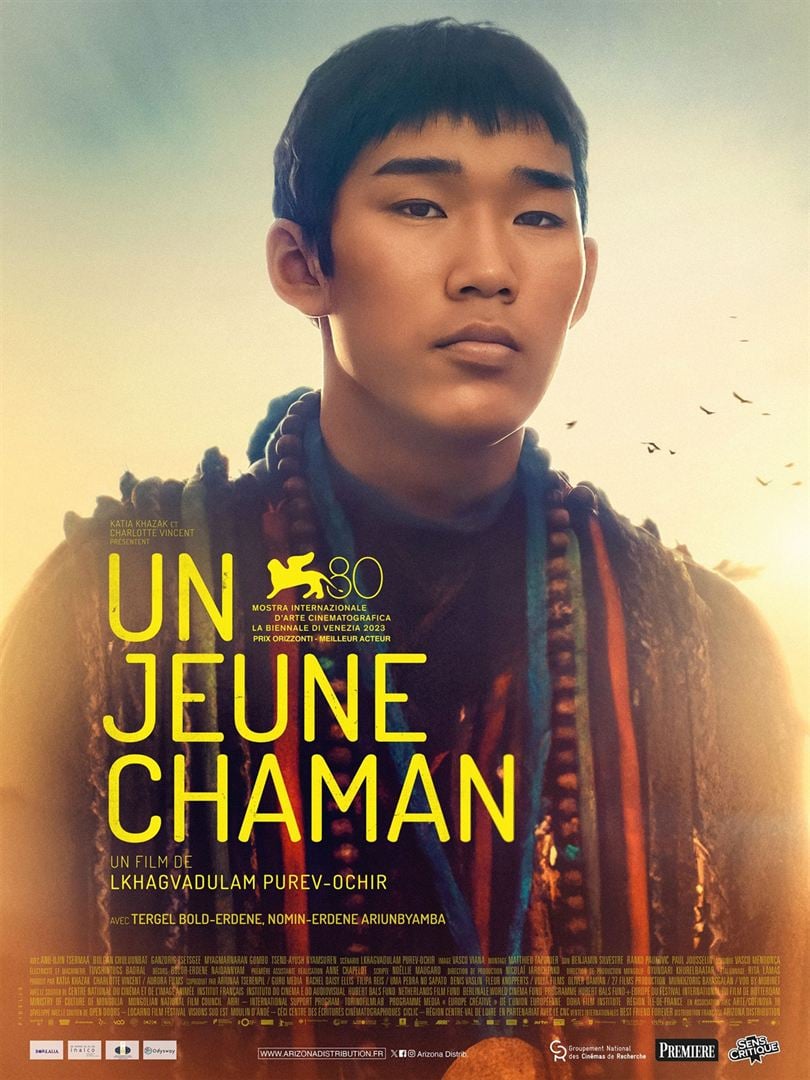

Hazel, son petit frère Jodie et leur amie Alice sont inséparables. Ils ont ensemble pénétré par effraction dans un entrepôt pour y dérober, au nez et à la barbe de son gardien, un jeu vidéo. Mais l’accès à l’écran familial est bloqué par un code parental. Pour l’obtenir, ils doivent cuisiner une tarte à la myrtille. Figure au nombre des ingrédients un indispensable œuf tacheté. Pour le trouver, nos jeunes héros doivent se colleter avec une bande de braconniers dont la cheffe est une sorcière aux pouvoirs inquiétants. Sa fille rejoindra bientôt leurs rangs. Zé a dix-sept ans. Élève modèle de son lycée, il accepte parfois d’enfiler le costume traditionnel de chaman et de se faire le porte-parole des esprits pour porter secours aux proches qui le sollicitent. Mais lorsqu’il tombe amoureux de Maralaa, il sent ses dons divinatoires l’abandonner. Entre son amour et sa vocation, il devra choisir.

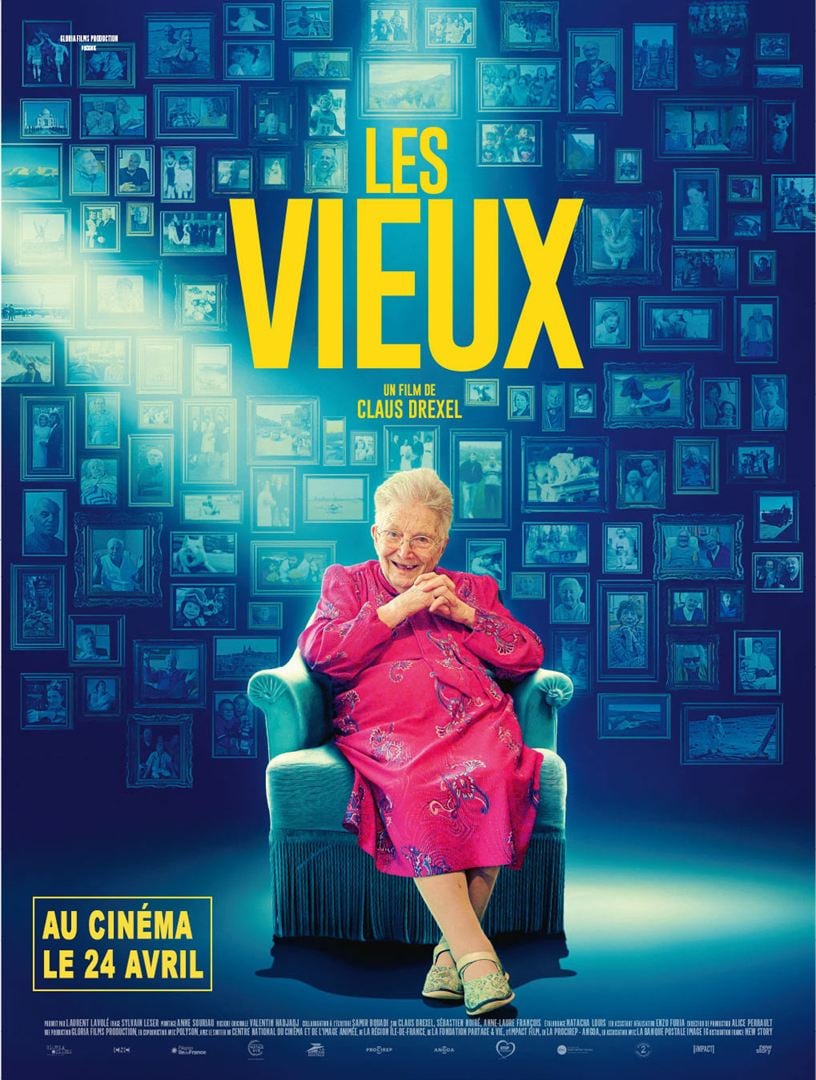

Zé a dix-sept ans. Élève modèle de son lycée, il accepte parfois d’enfiler le costume traditionnel de chaman et de se faire le porte-parole des esprits pour porter secours aux proches qui le sollicitent. Mais lorsqu’il tombe amoureux de Maralaa, il sent ses dons divinatoires l’abandonner. Entre son amour et sa vocation, il devra choisir. Claus Drexel a sillonné la France, de la Corse à l’Alsace en passant par les Alpes, Paris, la Bretagne et le Béarn, pour aller y interviewer des « vieux ». Les plus jeunes sont octogénaires, les plus âgés ont dépassé le siècle. Seules ou en couple, à leur domicile ou en Ehpad, ces personnes (très) âgées portent sur leur vie un regard plein de philosophie et d’humanité.

Claus Drexel a sillonné la France, de la Corse à l’Alsace en passant par les Alpes, Paris, la Bretagne et le Béarn, pour aller y interviewer des « vieux ». Les plus jeunes sont octogénaires, les plus âgés ont dépassé le siècle. Seules ou en couple, à leur domicile ou en Ehpad, ces personnes (très) âgées portent sur leur vie un regard plein de philosophie et d’humanité. Sandrine (Charlotte Gainsbourg) et Christophe Leroy (José Garcia) forment un couple uni depuis une vingtaine d’années. Ils ont deux enfants, Bastien et Loreleï. Mais les défauts de Christophe sont venus à bout de l’amour de Sandrine qui décide de divorcer. Refusant l’éclatement de sa famille, Christophe souhaite emmener sa femme et ses enfants pour un week-end de la dernière chance.

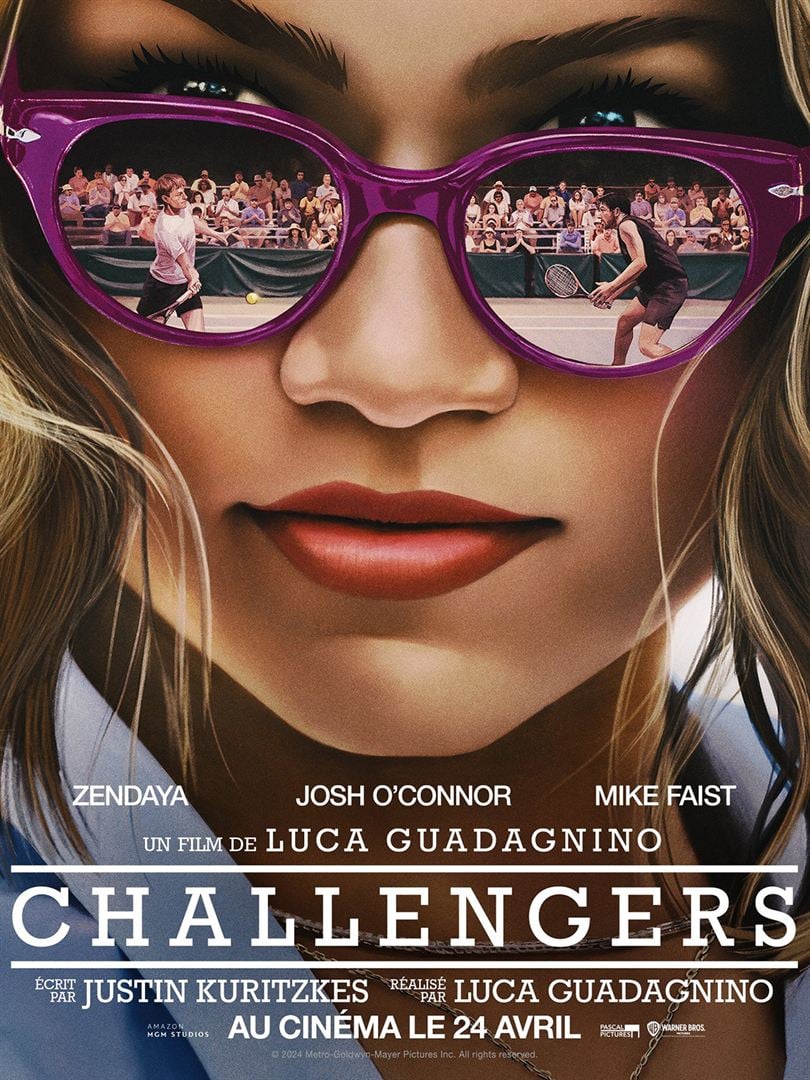

Sandrine (Charlotte Gainsbourg) et Christophe Leroy (José Garcia) forment un couple uni depuis une vingtaine d’années. Ils ont deux enfants, Bastien et Loreleï. Mais les défauts de Christophe sont venus à bout de l’amour de Sandrine qui décide de divorcer. Refusant l’éclatement de sa famille, Christophe souhaite emmener sa femme et ses enfants pour un week-end de la dernière chance. Deux tennismen, Patrick Zweig (Josh O’Connor, le prince Charles de

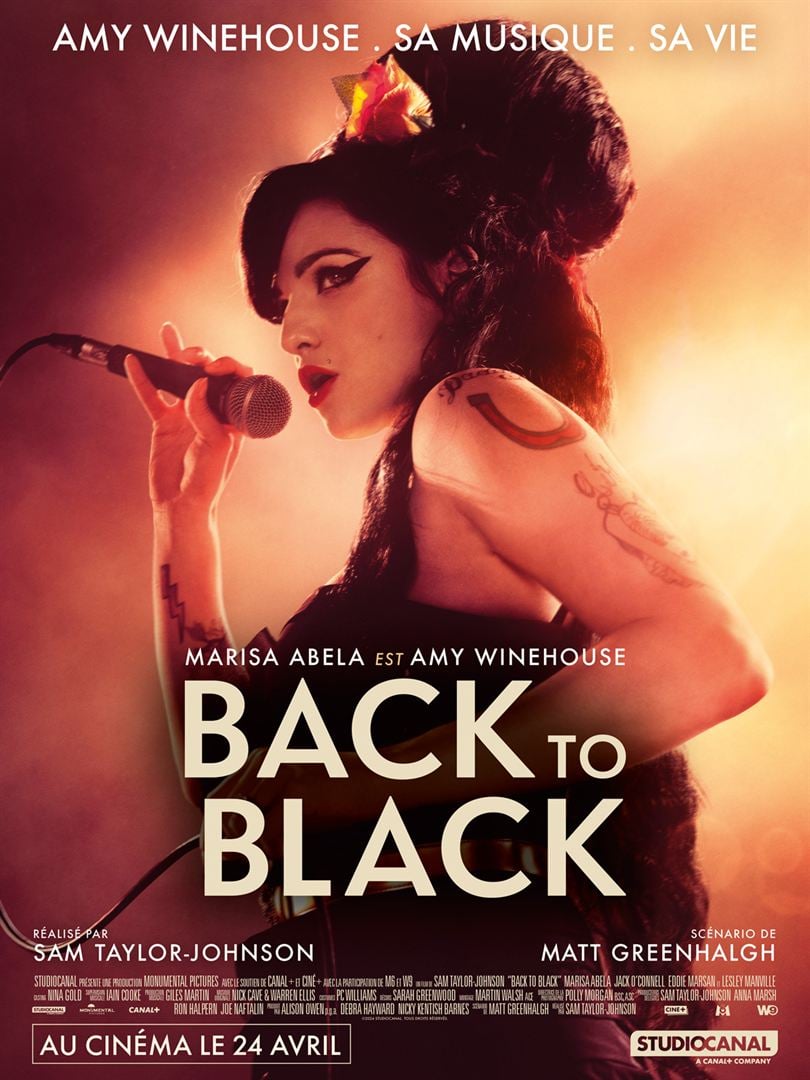

Deux tennismen, Patrick Zweig (Josh O’Connor, le prince Charles de  Back to Black est le titre de l’album le plus vendu d’Amy Winehouse (1983-2011) ainsi que de l’un des singles qui le composent. C’est aussi le titre retenu par Sam Taylor-Johnson pour le biopic consacré à la célèbre chanteuse londonienne.

Back to Black est le titre de l’album le plus vendu d’Amy Winehouse (1983-2011) ainsi que de l’un des singles qui le composent. C’est aussi le titre retenu par Sam Taylor-Johnson pour le biopic consacré à la célèbre chanteuse londonienne. Nora (Noée Abita) vit encore chez ses parents et n’a jamais eu de relation amoureuse. Elle travaille auprès d’un brillant avocat d’affaires parisien (François Morel à contre-emploi) qui l’envoie sans préavis à Arras assister un client en garde à vue bientôt accusé d’homicide. Pour la jeune avocate, dont c’est la première affaire, le bizutage est rude : la culpabilité de son client, dont elle était pourtant convaincue de l’innocence, se révèle peu à peu tandis que Nora se rapproche dangereusement, au risque de violer la procédure, du brigadier de police (Anders Danielsen Lie) chargé de l’enquête.

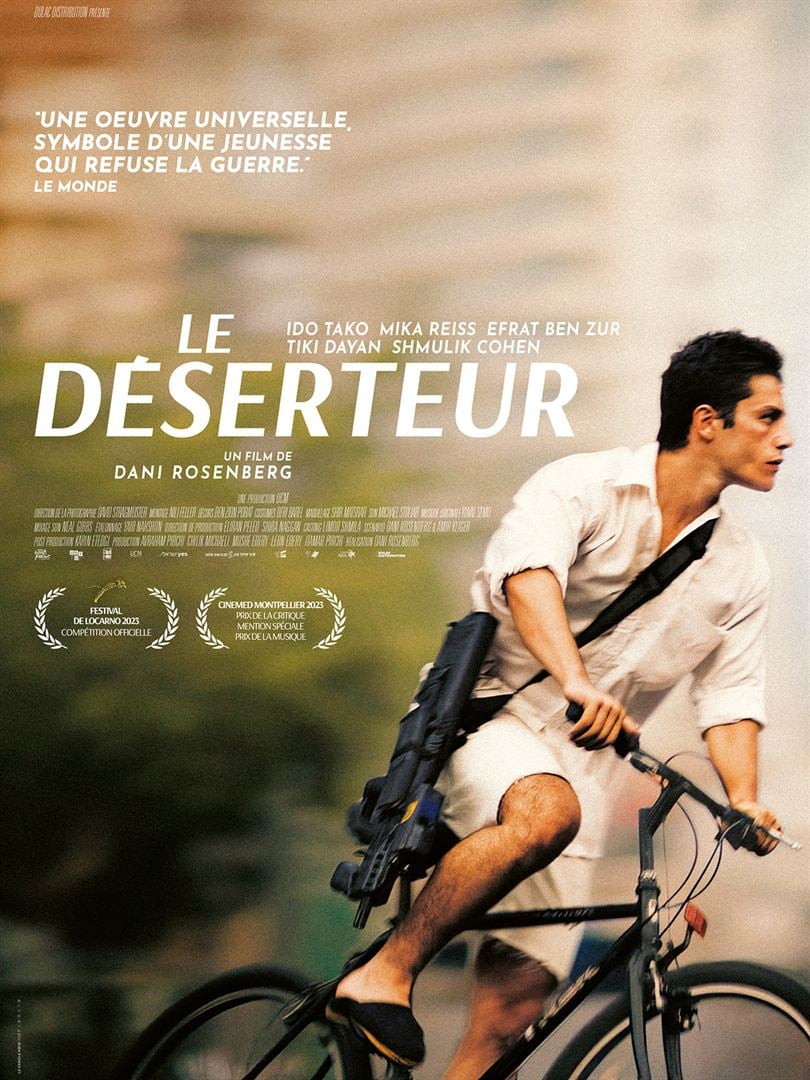

Nora (Noée Abita) vit encore chez ses parents et n’a jamais eu de relation amoureuse. Elle travaille auprès d’un brillant avocat d’affaires parisien (François Morel à contre-emploi) qui l’envoie sans préavis à Arras assister un client en garde à vue bientôt accusé d’homicide. Pour la jeune avocate, dont c’est la première affaire, le bizutage est rude : la culpabilité de son client, dont elle était pourtant convaincue de l’innocence, se révèle peu à peu tandis que Nora se rapproche dangereusement, au risque de violer la procédure, du brigadier de police (Anders Danielsen Lie) chargé de l’enquête. Shlomi a dix-huit ans et accomplit son service militaire. Sans l’avoir vraiment prémédité, il déserte l’unité combattante dans laquelle il est engagé à Gaza pour revenir à Tel Aviv y dire adieu à sa copine qui émigre au Canada le lendemain.

Shlomi a dix-huit ans et accomplit son service militaire. Sans l’avoir vraiment prémédité, il déserte l’unité combattante dans laquelle il est engagé à Gaza pour revenir à Tel Aviv y dire adieu à sa copine qui émigre au Canada le lendemain.