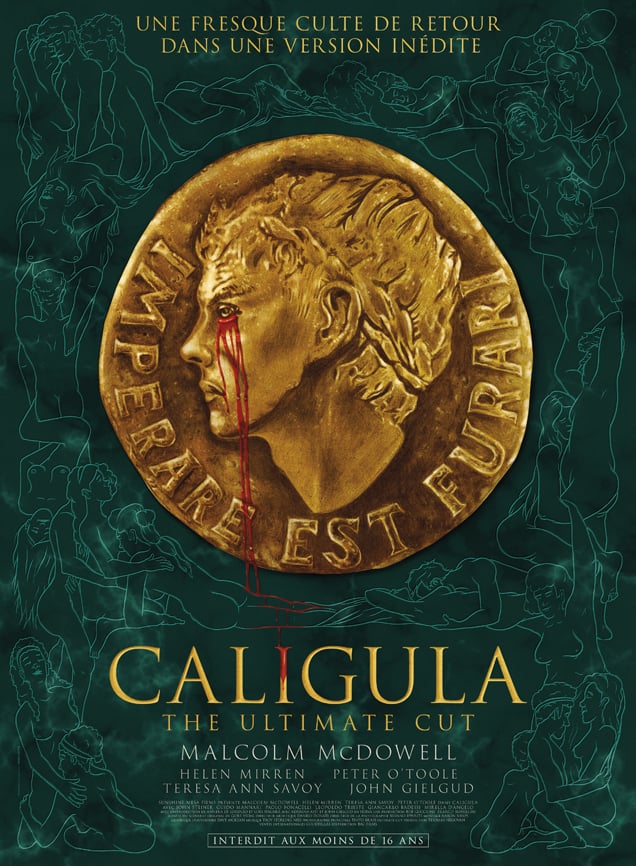

Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne.

Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne.

Caligula est l’un des empereurs romains dont le règne est le plus mal documenté de la dynastie julio-claudienne. Suétone lui était hostile et décrivait un monarque mégalomane et cruel. C’est l’image qui en est restée et que reprend fidèlement à son compte cette superproduction américano-italienne

Caligula est un film maudit. Le producteur américain Bob Guccione, fondateur du magazine Penthouse, en est à l’origine et y investit sa fortune. Il recruta Gore Vidal pour en écrire le scénario mais récusa cette première version, qui soulignait l’homosexualité de l’empereur. Il en confia la direction au réalisateur Tinto Brass qui reprit de fond en comble le scénario de Vidal. Lors de la postproduction Tinto Brass et Bob Guccione s’affrontèrent ce qui conduisit le premier à se retirer. Son nom n’apparaît plus au générique que comme chef opérateur. Tourné en 1976, il ne sortit en salles que trois ans plus tard précédé par une réputation sulfureuse (le critique de cinéma américain Roger Ebert le qualifie de « bouse écœurante, totalement inutile, honteuse »). Il fut interdit dans plusieurs pays et remporta, là où sa sortie fut autorisée, un succès de scandale.

Il ressort aujourd’hui dans une version plus fidèle au montage original de Tinto Brass, délestée des scènes pornographiques filmées par Bob Guccione et Giancarlo Lui.

L’épreuve est éprouvante, qui dure près de trois heures. Croisement improbable de Ben Hur et de Salò ou les 120 Journées de Sodome – qui avait été tourné deux ans plus tôt – Caligula est une succession quasi ininterrompue de scènes d’orgies filmées dans des décors impressionnants. Malcom MacDowell cabotine à souhait ; Peter O’Toole, qui n’avait pas cinquante ans à l’époque, y interprète le vieux Tibère au crépuscule de sa vie, sombrant dans la folie ; Helen Mirren, dans le rôle de l’épouse de Caligula, nous démontre qu’elle fut jeune un jour, ce que l’on peinait à croire à force de la voir interpréter depuis des décennies des rôles de septuagénaires.

L’effet de répétition devient vite lassant. Les scènes s’enchaînent les unes aux autres, reproduisant chaque fois la même structure : en arrière-plan, des corps dénudés s’entrelacent dans de fougueuses embrassades (pour rester poli), tandis qu’à l’avant-plan, un Caligula rebondissant invente une nouvelle lubie, exécute un opposant, humilie un sénateur, nomme consul…. son cheval ! Si Caligula dans sa nouvelle version reste interdit légitimement aux moins de seize ans, le parfum de scandale dans lequel baignait le film à la fin des années 70 s’est depuis longtemps dissipé. Il en faut beaucoup pour choquer le bourgeois de 2024.

La bande-annonce

Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale.

Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale.

Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne.

Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne. Julia vient de perdre sa compagne, Barby. Les deux femmes tenaient ensemble un restaurant. Elles élevaient ensemble León, le fils de Barby. Malgré les liens si forts qui l’unissent à cet enfant, Julia n’a aucun droit sur lui. Elle doit céder la place à la mère de Barby et au père de León.

Julia vient de perdre sa compagne, Barby. Les deux femmes tenaient ensemble un restaurant. Elles élevaient ensemble León, le fils de Barby. Malgré les liens si forts qui l’unissent à cet enfant, Julia n’a aucun droit sur lui. Elle doit céder la place à la mère de Barby et au père de León. Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos.

Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos. La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités…

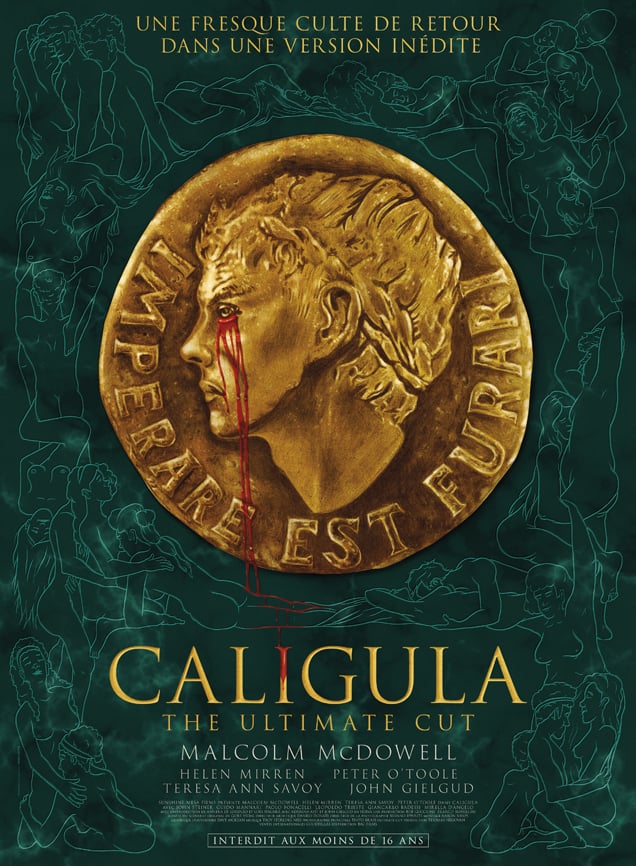

La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités… Chet Baker (1929-1988) fut sans doute l’un des plus grands musiciens de jazz du vingtième siècle. La sensualité de son jeu, sa voix de velours et son visage d’ange lui valurent une immense célébrité dans les années 50. Mais Chet Baker se drogua toute sa vie durant et fit souffrir son entourage.

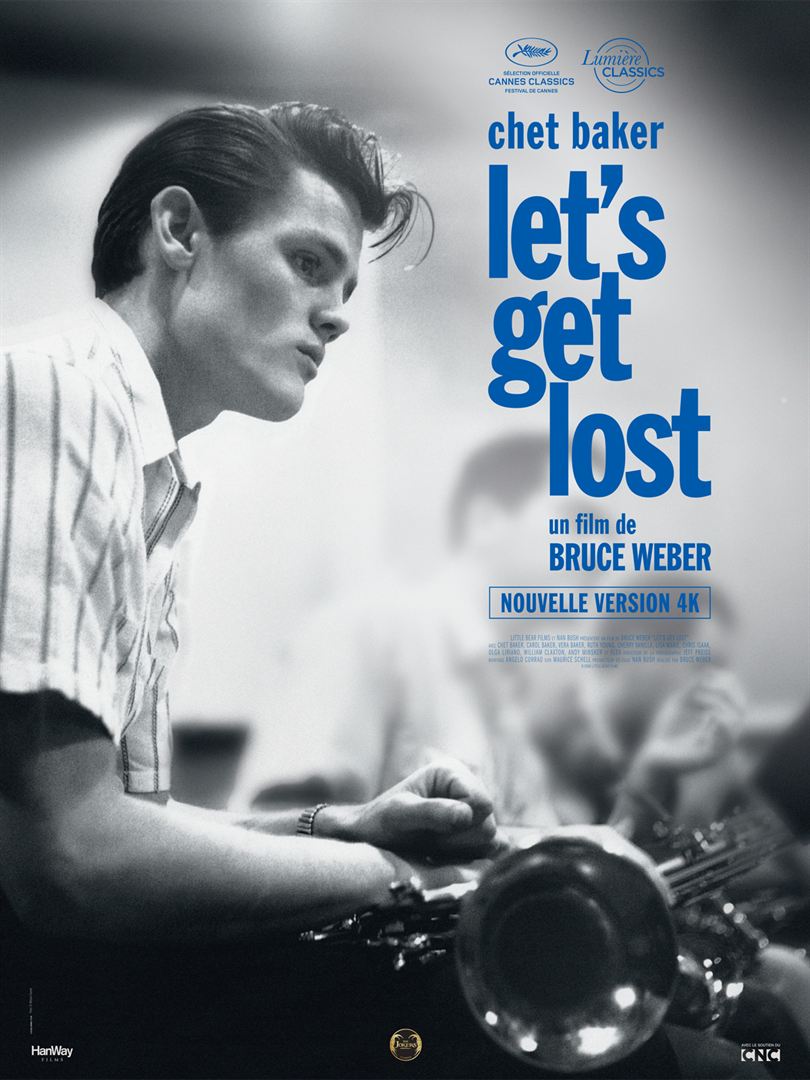

Chet Baker (1929-1988) fut sans doute l’un des plus grands musiciens de jazz du vingtième siècle. La sensualité de son jeu, sa voix de velours et son visage d’ange lui valurent une immense célébrité dans les années 50. Mais Chet Baker se drogua toute sa vie durant et fit souffrir son entourage. Fils d’un agent diplomatique algérien, Sofiane (Hamza Meziani) a suivi son père dans ses différentes affectations à l’étranger. Après avoir mollement suivi des études universitaires à Lyon, il se retrouve sous l’obligation de quitter le territoire français d’ici un mois. Pour faire pièce à cette mesure d’éloignement, il n’a d’autre alternative que d’aller travailler à Roubaix dans une entreprise de pompes funèbres musulmane. Il y découvre un métier auquel rien ne l’avait préparé.

Fils d’un agent diplomatique algérien, Sofiane (Hamza Meziani) a suivi son père dans ses différentes affectations à l’étranger. Après avoir mollement suivi des études universitaires à Lyon, il se retrouve sous l’obligation de quitter le territoire français d’ici un mois. Pour faire pièce à cette mesure d’éloignement, il n’a d’autre alternative que d’aller travailler à Roubaix dans une entreprise de pompes funèbres musulmane. Il y découvre un métier auquel rien ne l’avait préparé. Le réalisateur Olivier Assayas a hérité de ses parents une propriété familiale à Montabé en vallée de Chevreuse. Pendant le confinement, il s’y est installé avec son frère, comme d’autres Français qui avaient le privilège d’être propriétaires d’une résidence secondaire. Il revisite cette parenthèse hors du temps sous une forme fictionnelle en faisant endosser son rôle par Vincent Macaigne et celui de son frère, critique de musique à la radio, par Micha Lescot.

Le réalisateur Olivier Assayas a hérité de ses parents une propriété familiale à Montabé en vallée de Chevreuse. Pendant le confinement, il s’y est installé avec son frère, comme d’autres Français qui avaient le privilège d’être propriétaires d’une résidence secondaire. Il revisite cette parenthèse hors du temps sous une forme fictionnelle en faisant endosser son rôle par Vincent Macaigne et celui de son frère, critique de musique à la radio, par Micha Lescot. Le petit royaume du Bhoutan est un État indépendant quasiment coupé du monde, situé sur les contreforts de l’Himalaya. Son souverain abdique en 2006 pour en faire une démocratie parlementaire. Mais la décision n’est pas du goût de tous les Bhoutanais, confrontés à un saut dans l’inconnu.

Le petit royaume du Bhoutan est un État indépendant quasiment coupé du monde, situé sur les contreforts de l’Himalaya. Son souverain abdique en 2006 pour en faire une démocratie parlementaire. Mais la décision n’est pas du goût de tous les Bhoutanais, confrontés à un saut dans l’inconnu. L’Institut Sant’Ignazio accueille près de Venise, dans les années 1800, des jeunes filles sans famille et leur donne une éducation musicale dans l’espoir de leur offrir un bon mariage. Il s’y prépare un événement exceptionnel : la venue du pape Pie VII. Hélas, le chef de chœur, un vieux prêtre à court d’inspiration, peine à écrire la partition que lui a commandée le riche protecteur de l’institut. Quatre pensionnaires, aidées d’une servante mutique, vont lui apporter une aide inespérée.

L’Institut Sant’Ignazio accueille près de Venise, dans les années 1800, des jeunes filles sans famille et leur donne une éducation musicale dans l’espoir de leur offrir un bon mariage. Il s’y prépare un événement exceptionnel : la venue du pape Pie VII. Hélas, le chef de chœur, un vieux prêtre à court d’inspiration, peine à écrire la partition que lui a commandée le riche protecteur de l’institut. Quatre pensionnaires, aidées d’une servante mutique, vont lui apporter une aide inespérée.