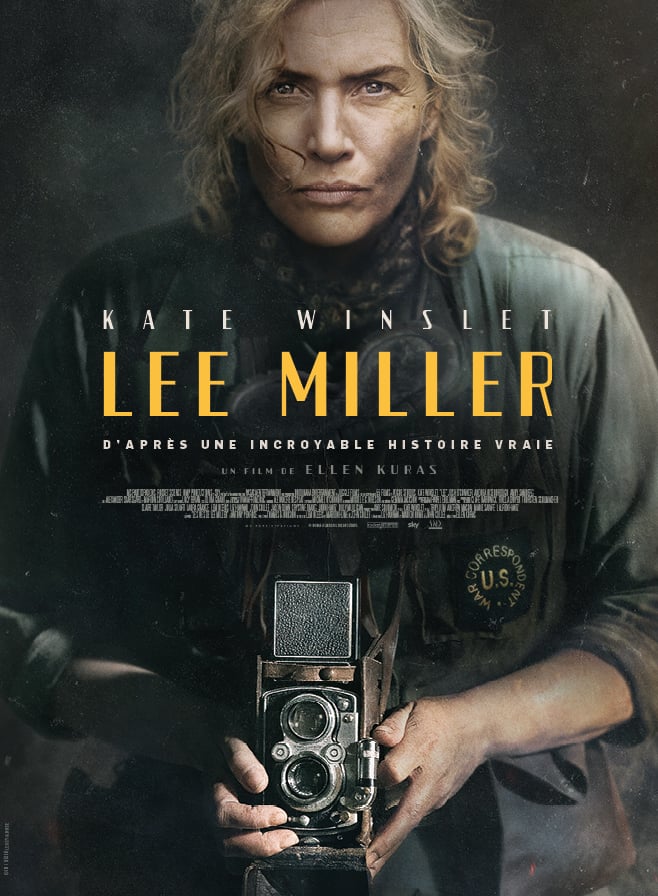

Née aux Etats-Uni en 1907, Lee Miller émigre très jeune à Paris où elle fait la une de Vogue, devient la muse de Man Ray et sa maîtresse, participe au mouvement surréaliste. La Seconde Guerre mondiale la trouve à Londres où elle est devenue reporter pour Vogue. À la Libération elle est missionnée sur le continent. Elle accompagnera l’avancée des armées américaines en compagnie de David Sherman, photographe pour Life. Elle y prendra des clichés passés à la postérité.

Née aux Etats-Uni en 1907, Lee Miller émigre très jeune à Paris où elle fait la une de Vogue, devient la muse de Man Ray et sa maîtresse, participe au mouvement surréaliste. La Seconde Guerre mondiale la trouve à Londres où elle est devenue reporter pour Vogue. À la Libération elle est missionnée sur le continent. Elle accompagnera l’avancée des armées américaines en compagnie de David Sherman, photographe pour Life. Elle y prendra des clichés passés à la postérité.

Il y avait de quoi saliver à l’annonce de ce biopic mettant en scène l’une des plus célèbres photographes de guerre du siècle dernier interprétée par Kate Winslet, l’une des plus fameuses actrices du siècle présent. Sa réplique du tac au tac à la question sexiste que lui a posée Pierre Lescure la semaine dernière pendant la promotion du film lui a procuré une publicité supplémentaire.

La déception hélas est à la hauteur de l’attente suscitée. Malgré la débauche de moyens et d’effets spéciaux, Lee (Lee Miller dans sa version française) ne parvient pas à se hisser au-dessus du lot. La faute à un scénario qui, pour la millionième fois, recourt au flashback, mettant en scène l’héroïne au crépuscule de sa vie répondant aux questions du journaliste (Josh O’Connor) venu l’interviewer. La faute aux approximations d’une superproduction hollywoodienne qui horripile le spectateur français : un stagiaire de troisième n’aurait-il pas pu vérifier sur Google Maps que Mougins n’est pas une commune balnéaire ou qu’il est douteux qu’un panneau de signalisation à la frontière franco-allemande indique la destination de Leipzig ? La faute à une histoire qui coche un peu trop scrupuleusement les étapes de son reportage : la prise de Saint-Malo par la 83ème division aéroportée sous le napalm américain, l’ouverture des camps de la mort et bien sûr cette photo iconique prise dans la baignoire d’Hitler à Munich.

La faute surtout selon moi – mais j’ai conscience de m’aventurer sur un terrain dangereux – à un parti pris féministe qui, avant de considérer Lee Miller comme une photographe la considère comme une femme. Une femme en butte au sexisme ordinaire qui prévalait dans les années quarante et qui prévalait de plus fort dans les rangs de l’armée. Une femme qui sait se jouer de tous les obstacles à force d’intelligence, d’humour, d’aplomb ou d’entêtement. Une femme traumatisée dans sa petite enfance et qui en fait la confession au moment le plus incongru du film, comme si le scénariste avait été contraint de placer ce passage obligé quelque part et n’importe où.

On me dira que Lee Miller est le portrait d’une « femme puissante » – l’expression est à la mode – interprétée par une des actrices les plus représentatives de cet empowerment. Ce n’est pas faux. Mais je regrette que son biopic à l’êre #MeToo se réduise à la liste des obstacles qu’elle a dû franchir pour être reconnue. Comme l’avait montré l’excellent livre de Marc Lambron, L’Œil du silence (Flammarion, 1983), la principale qualité de Lee Miller, la raison pour laquelle elle est entrée dans la légende n’était pas son sexe, mais ses photos. Et on regrettera qu’il faille attendre le générique de fin pour les voir.

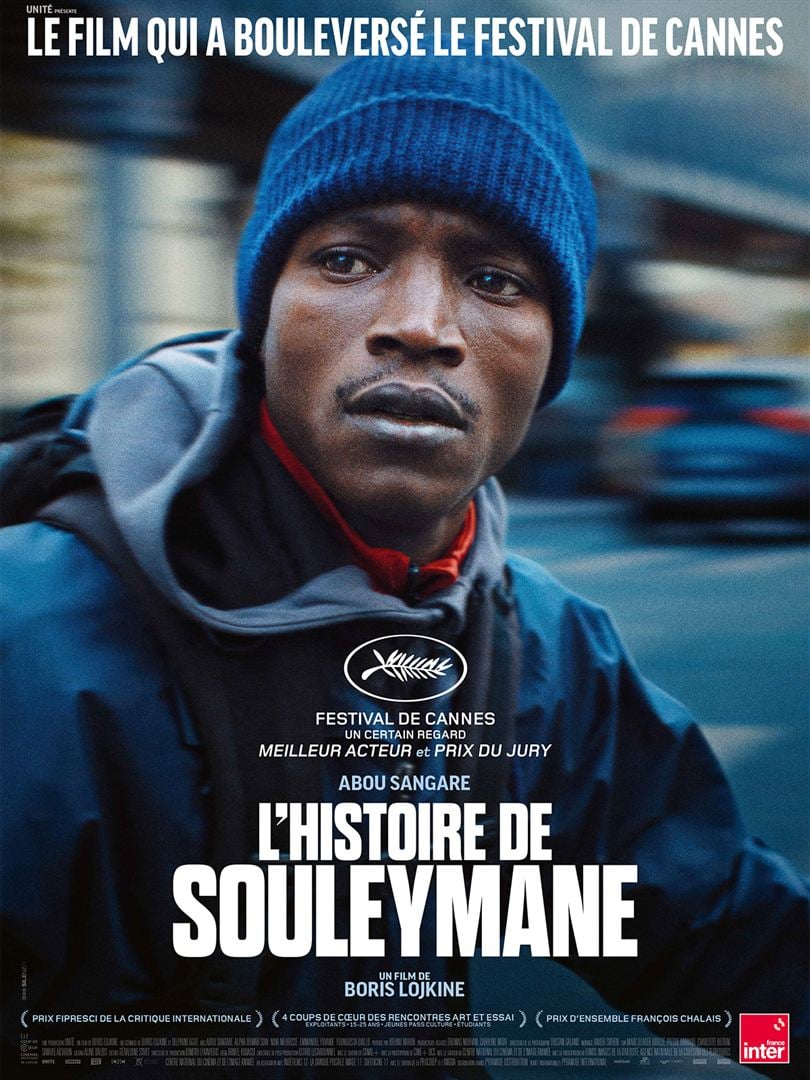

Souleymane Bagaré a fui la Guinée à la recherche d’une vie meilleure pour lui et pour sa mère malade laissée au pays. Il a traversé le Sahara, la Méditerranée et a rejoint la France. À Paris, il tire le diable par la queue, dort au 115, sillonne la ville à vélo pour y livrer des repas, alors que son statut de demandeur d’asile lui interdit de travailler. Il comparaît dans deux jours à l’Ofpra qui statuera sur sa demande de titre. Son dossier est fragile : faute d’avoir lui-même subi des persécutions, Souleymane s’est procuré auprès d’un compatriote moyennant finances un récit apocryphe qu’il peine à mémoriser.

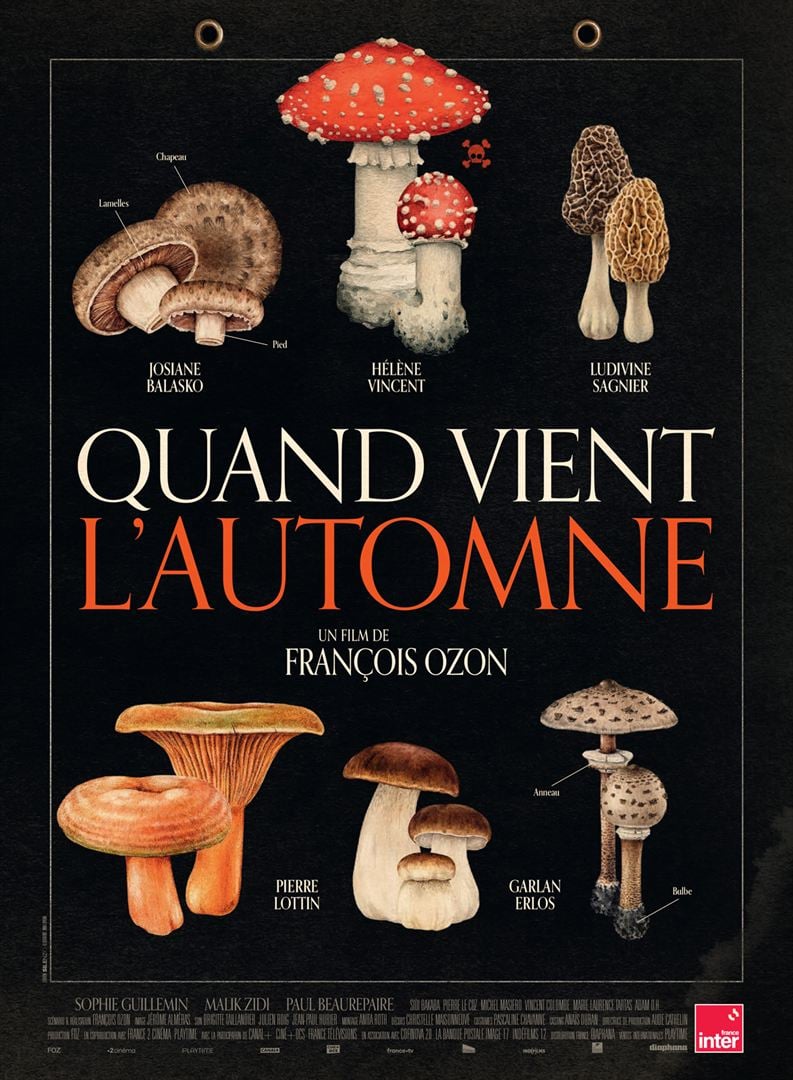

Souleymane Bagaré a fui la Guinée à la recherche d’une vie meilleure pour lui et pour sa mère malade laissée au pays. Il a traversé le Sahara, la Méditerranée et a rejoint la France. À Paris, il tire le diable par la queue, dort au 115, sillonne la ville à vélo pour y livrer des repas, alors que son statut de demandeur d’asile lui interdit de travailler. Il comparaît dans deux jours à l’Ofpra qui statuera sur sa demande de titre. Son dossier est fragile : faute d’avoir lui-même subi des persécutions, Souleymane s’est procuré auprès d’un compatriote moyennant finances un récit apocryphe qu’il peine à mémoriser. Michelle (Hélène Vincent) est une grand-mère aimante, une vraie Mamie Nova. Elle se réjouit d’accueillir pour les vacances de la Toussaint, dans sa belle maison nivernaise sa fille Valérie (Ludivine Sagnier) et son petit-fils Lucas. Tout près de chez elle réside sa vieille amie Marie-Claude (Josiane Balasko) qu’elle conduit régulièrement à la prison où son fils, Vincent (Pierre Lottin), purge une courte peine. Mais les apparences de ce quotidien banal sont trompeuses.

Michelle (Hélène Vincent) est une grand-mère aimante, une vraie Mamie Nova. Elle se réjouit d’accueillir pour les vacances de la Toussaint, dans sa belle maison nivernaise sa fille Valérie (Ludivine Sagnier) et son petit-fils Lucas. Tout près de chez elle réside sa vieille amie Marie-Claude (Josiane Balasko) qu’elle conduit régulièrement à la prison où son fils, Vincent (Pierre Lottin), purge une courte peine. Mais les apparences de ce quotidien banal sont trompeuses. Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion.

Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion.