Ebba a dix-huit ans à peine. La jeune femme solitaire et mythomane vient de quitter sa mère et sa sœur pour prendre son autonomie. Premier boulot pour une société d’entretien sur le port d’Oslo, première voiture, premier appartement dans le sous-sol d’une grande demeure d’un quartier huppé, dont les propriétaires lui confient les clés pendant leurs vacances. Quand, une nuit, son chemin croise celui d’un Bulgare, blessé et amnésique, elle le ramène chez elle en lui faisant croire qu’elle est sa petite amie.

Ebba a dix-huit ans à peine. La jeune femme solitaire et mythomane vient de quitter sa mère et sa sœur pour prendre son autonomie. Premier boulot pour une société d’entretien sur le port d’Oslo, première voiture, premier appartement dans le sous-sol d’une grande demeure d’un quartier huppé, dont les propriétaires lui confient les clés pendant leurs vacances. Quand, une nuit, son chemin croise celui d’un Bulgare, blessé et amnésique, elle le ramène chez elle en lui faisant croire qu’elle est sa petite amie.

Mon parfait inconnu est le premier film d’une réalisatrice finno-suédoise, dont il n’est pas facile de faire la critique. Son intérêt réside en effet dans de ce qu’y passe, dans ce qu’on imagine qu’il va s’y passer… et dans ce qui ne s’y passe finalement pas.

Cher lecteur, si vous avez l’intention d’aller voir ce film, ne lisez pas ce qui suit. Cette lecture risquerait de gâcher votre plaisir.

Parce qu’on a déjà vu des films aux scénarios très tordus, on en imagine un plus tordu encore. On imagine que le bel inconnu que Ebba recueille feint l’amnésie pour tromper la jeune fille et abuser de son besoin incompressible d’être aimée. Mais le scénario est moins retors qu’on l’avait cru. Le « parfait inconnu » était bien amnésique ; mais il exerçait dans sa vie passée un commerce sordide et la page blanche qu’Ebba lui propose d’écrire avec elle donne au bel inconnu l’occasion d’un nouveau départ riche d’espoirs.

Mais – et c’est là que le scénario comporte un troisième niveau de lecture déroutant – un doute naît chez le spectateur grâce à un habile effet de mise en scène : cette rencontre, cet été passé à deux ont-ils réellement eu lieu ? ou sont-ils le produit de l’imagination fertile d’Ebba ?

Ce troisième niveau de lecture est certes très malin. Mais il n’en reste pas moins un peu « facile ». Il ressemble à ces scènes incroyables qui se terminent par le réveil en sursaut du protagoniste, dont on comprend qu’il vient de faire un rêve. J’aurais aimé un scénario plus retors, similaire à celui que j’avais pressenti, dans lequel Ebba se serait retrouvée victime d’un homme encore plus manipulateur qu’elle. Mais, j’ai du mal à objectiver ce reproche : ne trouve-t-il pas uniquement son origine pour le motif que j’ai vu la première moitié de ce film avec ce soupçon en tête ?

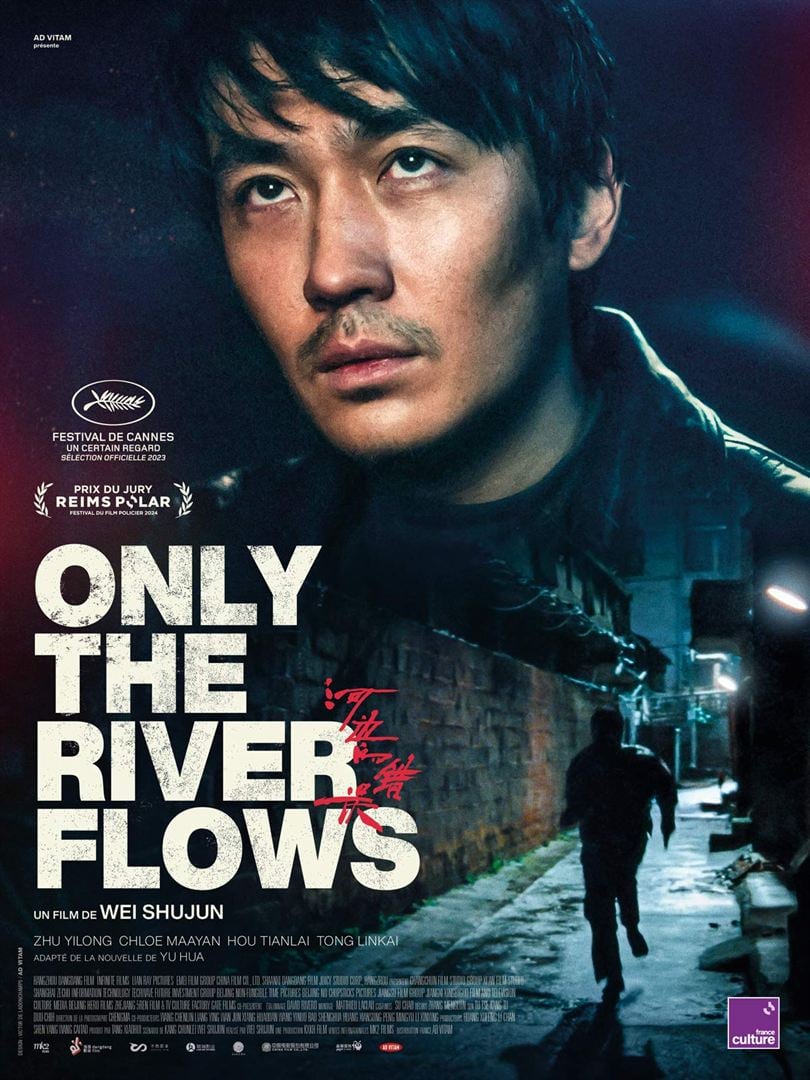

Six ans après la tuerie, racontée dans

Six ans après la tuerie, racontée dans  Une vieille femme est sauvagement assassinée au bord d’un lac. L’inspecteur Ma Zhe mène l’enquête.

Une vieille femme est sauvagement assassinée au bord d’un lac. L’inspecteur Ma Zhe mène l’enquête. Sarah et Tom habitent une maison à étages à Hampstead, un quartier chic de Londres. Ils sont contraints de la vendre pour résoudre leurs difficultés financières et viennent de trouver un acheteur. Ils y organisent un ultime dîner avec leurs meilleurs amis, Richard et Beth. Une cinquième convive s’est invitée, Jessica, l’auteur à succès d’un roman autobiographique.

Sarah et Tom habitent une maison à étages à Hampstead, un quartier chic de Londres. Ils sont contraints de la vendre pour résoudre leurs difficultés financières et viennent de trouver un acheteur. Ils y organisent un ultime dîner avec leurs meilleurs amis, Richard et Beth. Une cinquième convive s’est invitée, Jessica, l’auteur à succès d’un roman autobiographique. Le président Kennedy promet en 1962 qu’un homme poserait le pied sur la Lune avant la fin de la décennie. Mais la NASA, engluée dans des problèmes à répétition, craint de ne pas respecter cette échéance. Pour retrouver la confiance du public et le soutien du Congrès, un mystérieux conseiller de la Maison-Blanche (Woody Harrelson) embauche Kelly Jones (Scarlett Johansson), une des consultantes en relations publiques les plus rouées de Madison Avenue. Mais son arrivée à Cap Canaveral n’est pas du goût de Cole Davis (Channing Tatum), le directeur de la mission Apollo 11 .

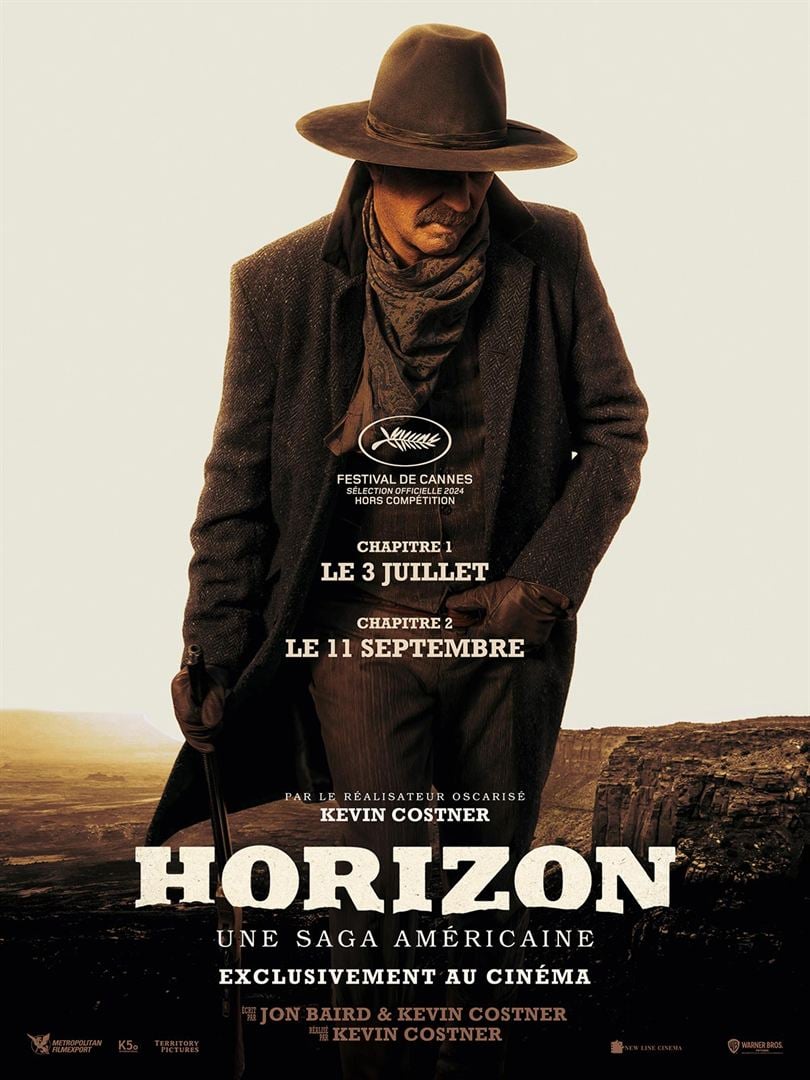

Le président Kennedy promet en 1962 qu’un homme poserait le pied sur la Lune avant la fin de la décennie. Mais la NASA, engluée dans des problèmes à répétition, craint de ne pas respecter cette échéance. Pour retrouver la confiance du public et le soutien du Congrès, un mystérieux conseiller de la Maison-Blanche (Woody Harrelson) embauche Kelly Jones (Scarlett Johansson), une des consultantes en relations publiques les plus rouées de Madison Avenue. Mais son arrivée à Cap Canaveral n’est pas du goût de Cole Davis (Channing Tatum), le directeur de la mission Apollo 11 . Une affichette, promettant des terres fertiles, dans une bourgade du Far West nommée Horizon excite la curiosité des pionniers.

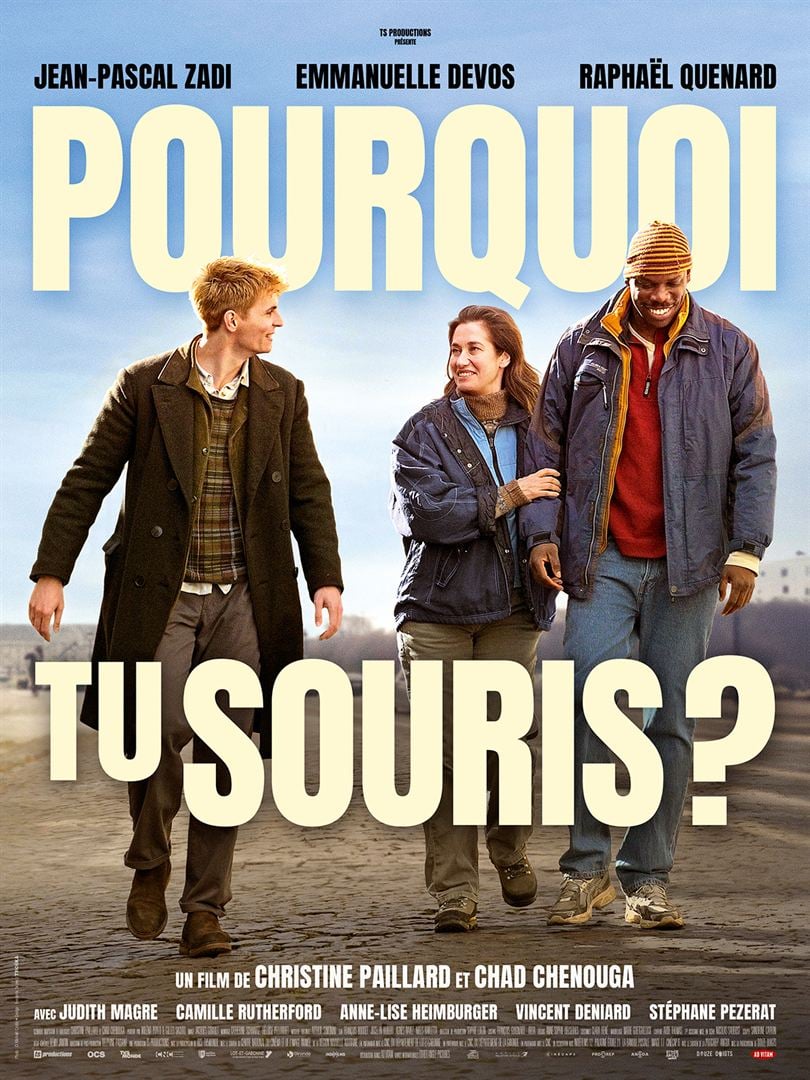

Une affichette, promettant des terres fertiles, dans une bourgade du Far West nommée Horizon excite la curiosité des pionniers. Deux marginaux que tout oppose, Wisi (Jean-Pascal Zadi), qui se fait passer pour un réfugié ivoirien alors qu’il est natif d’Asnières, et Jérôme (Raphaël Quenard), qui vient de perdre sa mère et n’a pas le sou pour l’enterrer dignement, rencontrent Marina (Emmanuelle Devos) qui travaille dans une association caritative. Elle accepte de les héberger temporairement à une condition : qu’ils retrouvent rapidement du travail.

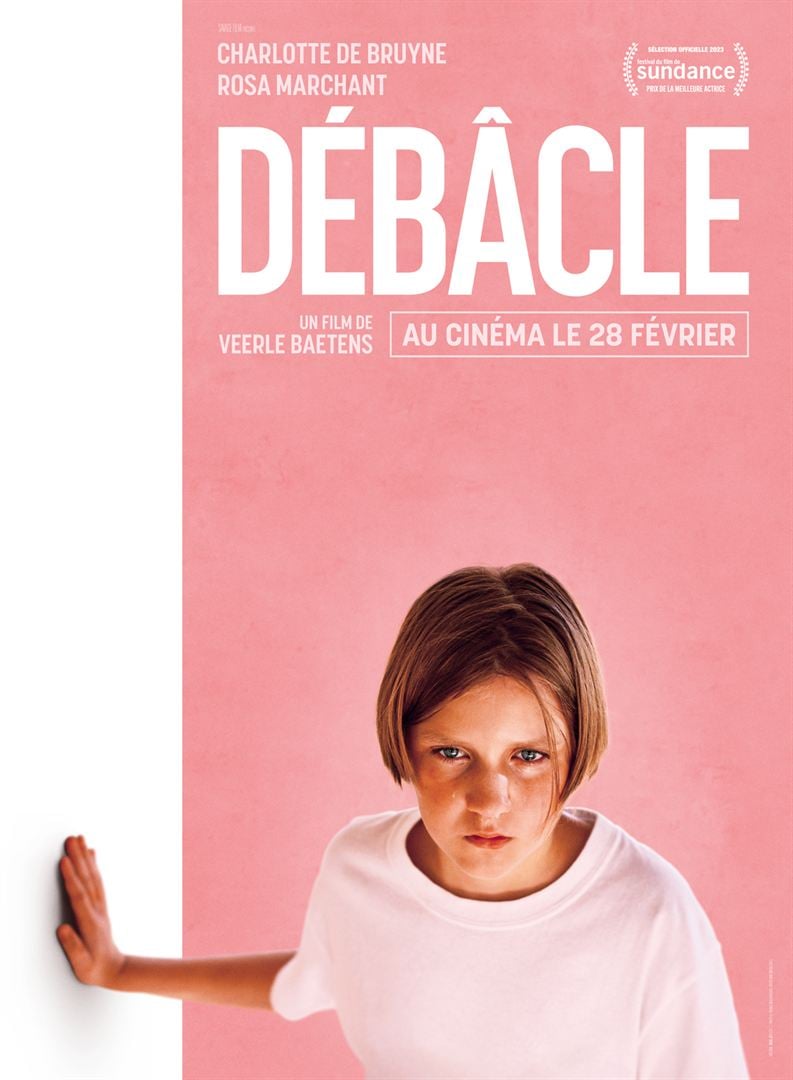

Deux marginaux que tout oppose, Wisi (Jean-Pascal Zadi), qui se fait passer pour un réfugié ivoirien alors qu’il est natif d’Asnières, et Jérôme (Raphaël Quenard), qui vient de perdre sa mère et n’a pas le sou pour l’enterrer dignement, rencontrent Marina (Emmanuelle Devos) qui travaille dans une association caritative. Elle accepte de les héberger temporairement à une condition : qu’ils retrouvent rapidement du travail. Eva vit seule à Bruxelles. Elle fuit sa sœur qui s’inquiète de son état et repousse les avances du photographe auprès duquel elle travaille. Elle décide de retourner dans son village natal où se tient une célébration. Dans le coffre de sa voiture, elle embarque un bloc de glace.

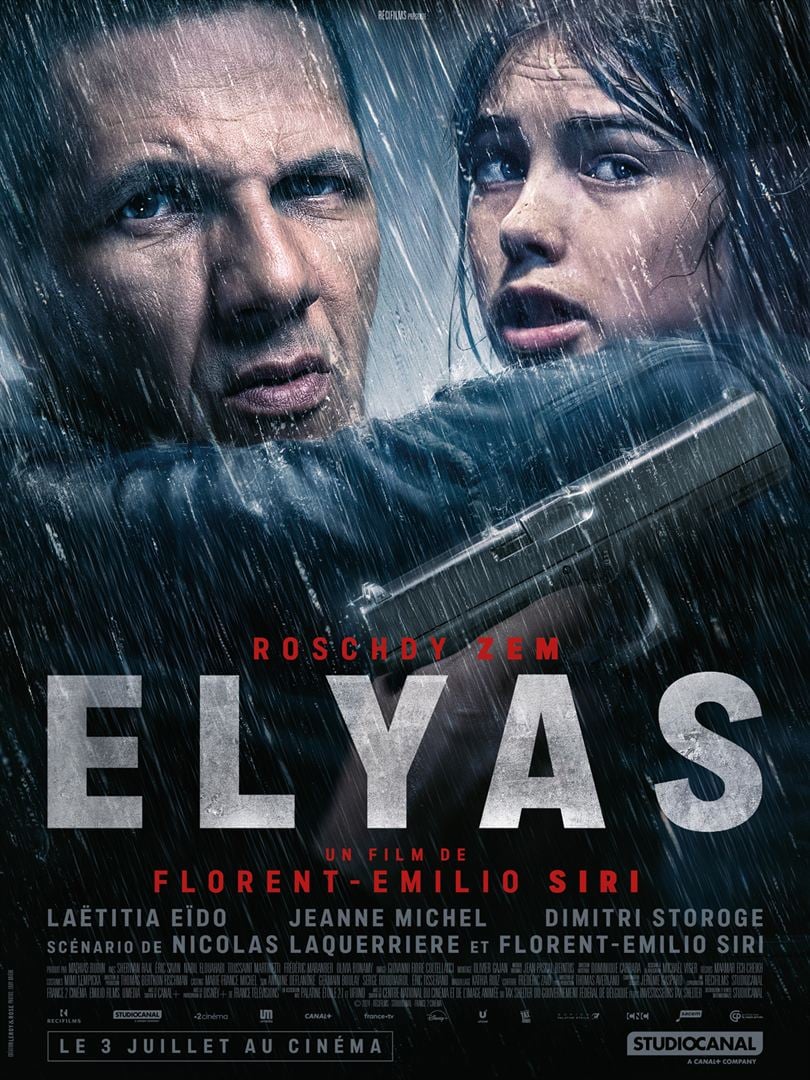

Eva vit seule à Bruxelles. Elle fuit sa sœur qui s’inquiète de son état et repousse les avances du photographe auprès duquel elle travaille. Elle décide de retourner dans son village natal où se tient une célébration. Dans le coffre de sa voiture, elle embarque un bloc de glace. Elyas (Roschdy Zem) était chuteur opérationnel dans les forces spéciales. Revenu à la vie civile après une mission éprouvante en Afghanistan, il n’a pas récupéré des traumatismes qu’il y a subis et souffre désormais d’une sévère paranoïa. Un ancien compagnon d’armes (Dimitri Storoge) lui propose un contrat a priori sans risques : servir de garde du corps à un riche prince moyen-oriental, accompagné de sa femme et de sa fille. Mais cette mission va se révéler plus périlleuse que prévu.

Elyas (Roschdy Zem) était chuteur opérationnel dans les forces spéciales. Revenu à la vie civile après une mission éprouvante en Afghanistan, il n’a pas récupéré des traumatismes qu’il y a subis et souffre désormais d’une sévère paranoïa. Un ancien compagnon d’armes (Dimitri Storoge) lui propose un contrat a priori sans risques : servir de garde du corps à un riche prince moyen-oriental, accompagné de sa femme et de sa fille. Mais cette mission va se révéler plus périlleuse que prévu. Lucie (Isabelle Huppert), la soixantaine, travaille à la police de Perpignan. Elle peine à se remettre du suicide de son mari, policier lui aussi, survenu un an plus tôt. Un jeune couple et leur ravissante gamine viennent de s’installer dans le pavillon voisin du sien. Julia (Hafsia Herzi) est enseignante ; Yann (Nahuel Pérez Biscayart) est un artiste qui se révèle activiste anti-fa, partisan de l’action violente, sous le coup de plusieurs condamnations judiciaires. Lucie est écartelée entre l’amitié qu’elle ressent pour ses voisins et la réserve que sa profession lui impose.

Lucie (Isabelle Huppert), la soixantaine, travaille à la police de Perpignan. Elle peine à se remettre du suicide de son mari, policier lui aussi, survenu un an plus tôt. Un jeune couple et leur ravissante gamine viennent de s’installer dans le pavillon voisin du sien. Julia (Hafsia Herzi) est enseignante ; Yann (Nahuel Pérez Biscayart) est un artiste qui se révèle activiste anti-fa, partisan de l’action violente, sous le coup de plusieurs condamnations judiciaires. Lucie est écartelée entre l’amitié qu’elle ressent pour ses voisins et la réserve que sa profession lui impose.