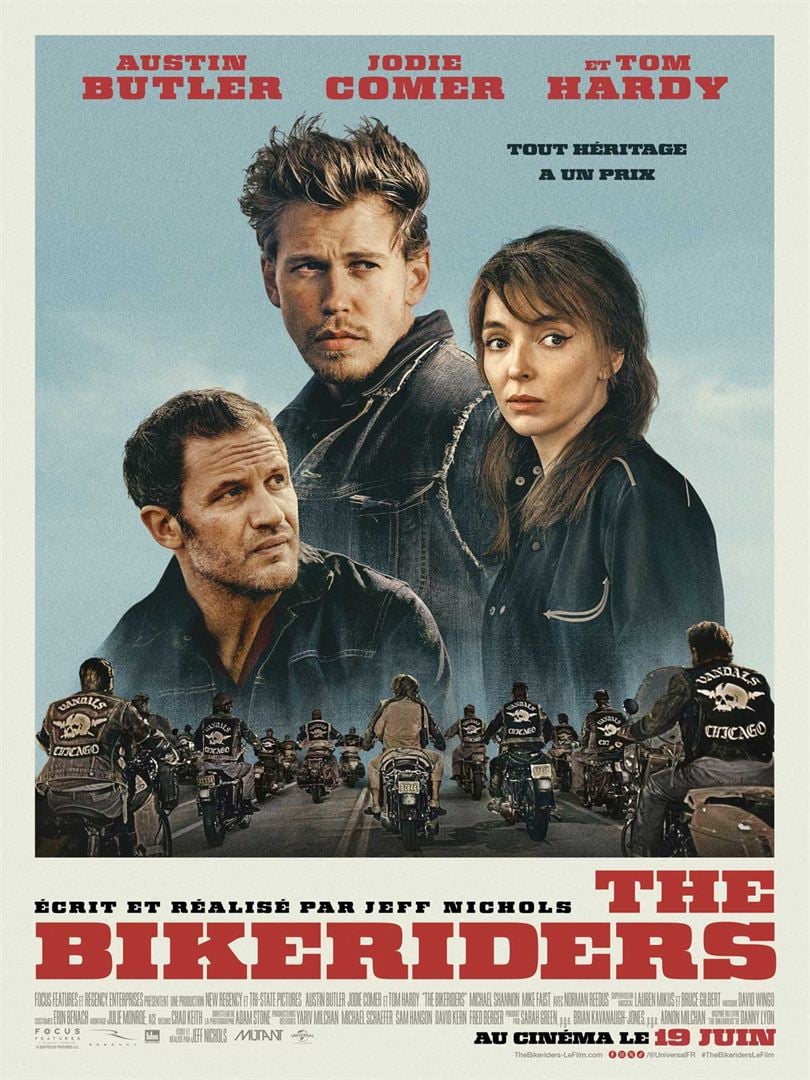

Kathy (Jodie Comer) raconte son histoire : comment elle a rencontré Benny (Austin Butler), un chien fou, membre d’un club de motards, les Vandals, dirigé par Johnny (Tom Hardy), comment elle en est tombée follement amoureuse et s’est immédiatement mariée avec lui, quelle vie ils ont menée ensemble tandis que les Vandals évoluaient pour le meilleur et pour le pire.

Kathy (Jodie Comer) raconte son histoire : comment elle a rencontré Benny (Austin Butler), un chien fou, membre d’un club de motards, les Vandals, dirigé par Johnny (Tom Hardy), comment elle en est tombée follement amoureuse et s’est immédiatement mariée avec lui, quelle vie ils ont menée ensemble tandis que les Vandals évoluaient pour le meilleur et pour le pire.

Jeff Nichols revient. On n’avait plus vu ce réalisateur prometteur (Take Shelters, Mud, Loving, Midnight Special…) depuis plus de huit ans. Il choisit d’adapter un célèbre album de photographies publié en 1968 par Danny Lyon qui s’était immergé pendant quatre années dans un groupe de motards, les Outlaws de Chicago et y avait pris des clichés iconiques.

Plane sur The Bikeriders la double ombre tutélaire de L’Equipée sauvage et de Easy Rider, auxquels d’ailleurs il adresse deux clins d’oeil obligés. Comme eux, The Bikeriders raconte la vie d’une bande de motards. Nous sommes dans le Midwest, près de Chicago, dans les années soixante.

The Bikeriders vaut surtout par ses personnages. L’action nous est racontée par les yeux de Kathy, introduisant un peu de female gaze dans une histoire masculine à 100 %. On pourrait penser que son héros est l’amoureux de Kathy, Benny, mélange sexy en diable de James Dean et de Brad Pitt. Mais Tom Hardy réussit à lui voler la vedette. Je suis un fan inconditionnel de cet acteur qu’on voit depuis plus de vingt ans dans tellement de grands films (Inception, The Dark Knight Rises, The Revenant, Dunkerque….) mais qui n’a pas encore décroché les récompenses et le statut de star qu’il mérite amplement. Il est magnétique ici, dans le rôle mutique du chef de bande, dont on se demande tout du long si c’est un psychopathe égocentrique ou un leader charismatique.

L’entourent des gueules impossibles de losers magnifiques, qui sentent la transpiration et l’huile de moteur. parmi eux on reconnaît Michael Shannon, l’acteur fétiche de Jeff Nichols qui a joué dans tous ses films. Il interprète ici Zepco, un improbable Letton qui, avec un accent à couper au couteau, profère quelques aphorismes définitifs.

The Bikeriders aurait pu se borner à décrire cette galerie de personnages hauts en couleur. Mais il n’oublie pas de raconter une histoire. L’histoire a pour toile de fond l’Amérique profonde à la fin des années soixante, la guerre du Vietnam et ses soldats perdus qui en reviennent déconstruits, la montée de la violence, de la consommation des drogues les plus diverses, de la dérive des clubs de motards vers le banditisme…. Johnny, le chef des Vandals, en est, je l’ai dit, la figure principale. Mais j’en ai déjà trop dit….

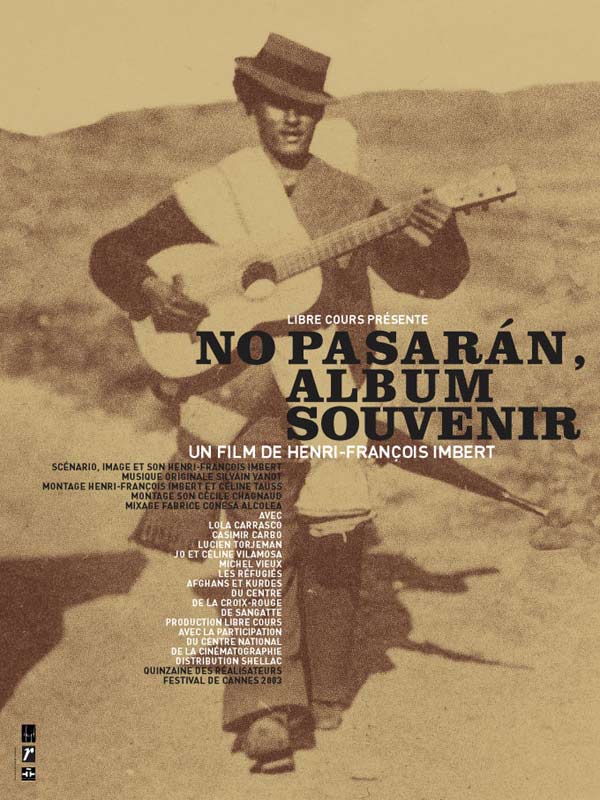

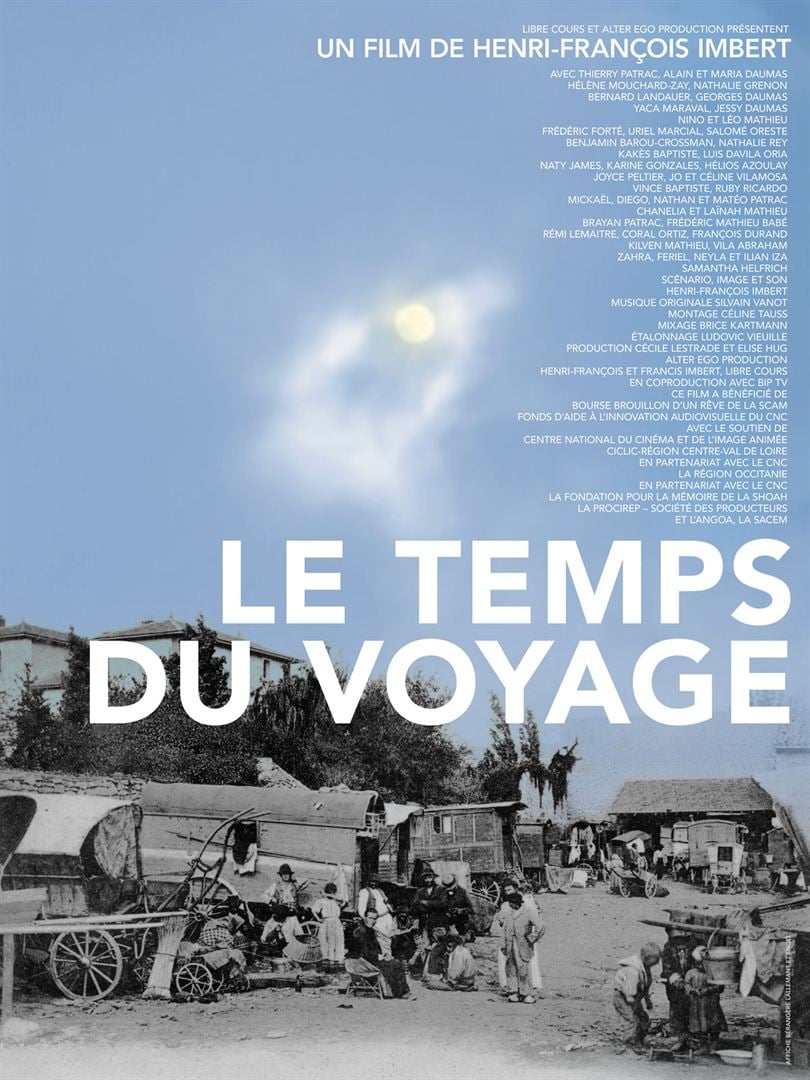

À l’occasion de la sortie en salles du Temps du voyage, plusieurs cinémas parisiens (Le Grand Action mercredi 8 mai, Le Saint-André des Arts samedi 11) ont programmé une double projection-débat, en présence de Henri-François Imbert, de deux de ses documentaires, réalisés à vingt ans de distance.

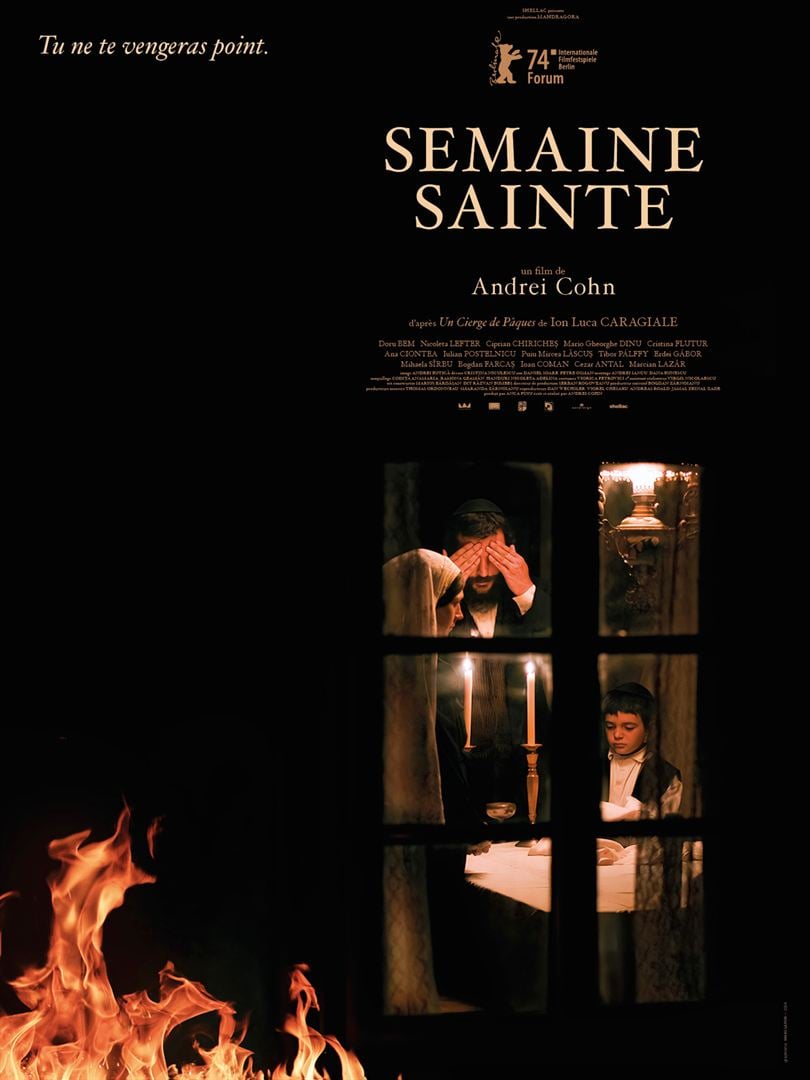

À l’occasion de la sortie en salles du Temps du voyage, plusieurs cinémas parisiens (Le Grand Action mercredi 8 mai, Le Saint-André des Arts samedi 11) ont programmé une double projection-débat, en présence de Henri-François Imbert, de deux de ses documentaires, réalisés à vingt ans de distance. Leiba, un aubergiste juif, est en conflit avec Gheorghe, son employé paresseux et alcoolique. Il le licencie mais Gheorghe promet de se venger. Le village, gangréné par l’antisémitisme, se ligue vite contre l’aubergiste et menace sa famille.

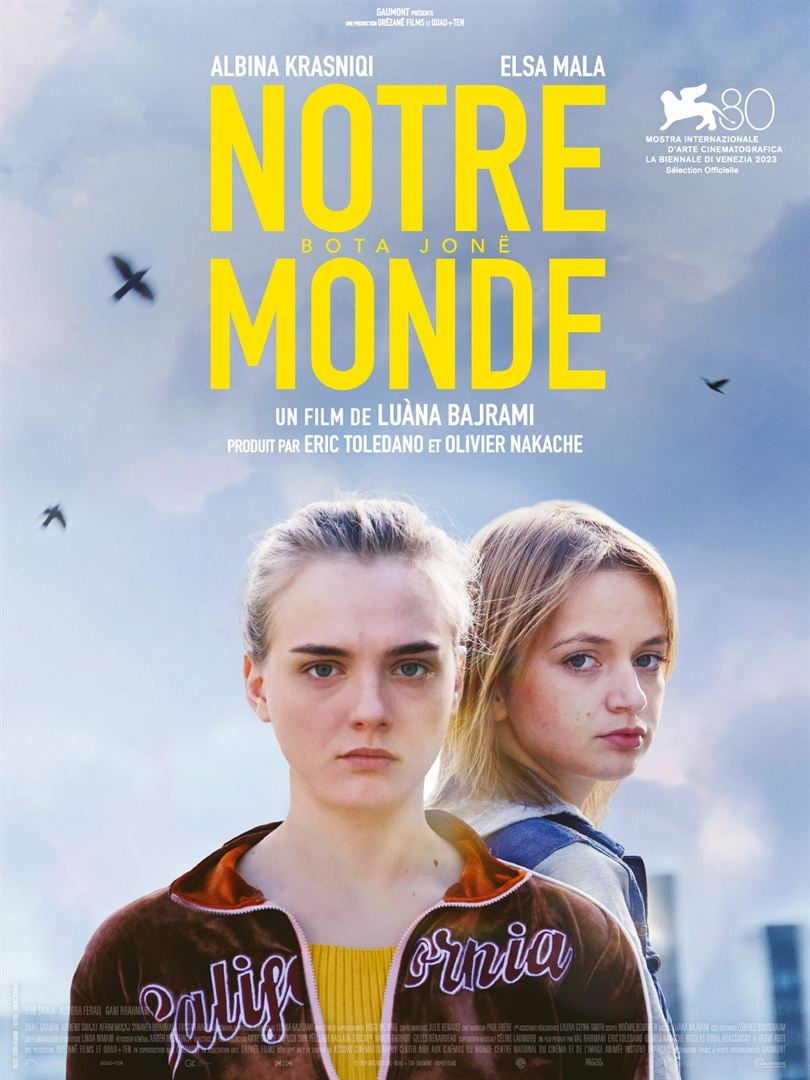

Leiba, un aubergiste juif, est en conflit avec Gheorghe, son employé paresseux et alcoolique. Il le licencie mais Gheorghe promet de se venger. Le village, gangréné par l’antisémitisme, se ligue vite contre l’aubergiste et menace sa famille. Zoé et Volta sont deux cousines qui ont grandi ensemble au Kosovo, un pays qui, en 2007, panse les plaies d’une guerre civile qui a décimé la population et cherche encore son indépendance qu’il n’acquerra qu’un an plus tard. Fuyant le destin tout tracé qui les attend dans leur petit village, les deux jeunes femmes partent à Pristina et s’inscrivent à la fac. Mais elles déchantent bien vite devant le manque d’intérêt des cours et l’absentéisme endémique de leurs enseignants.

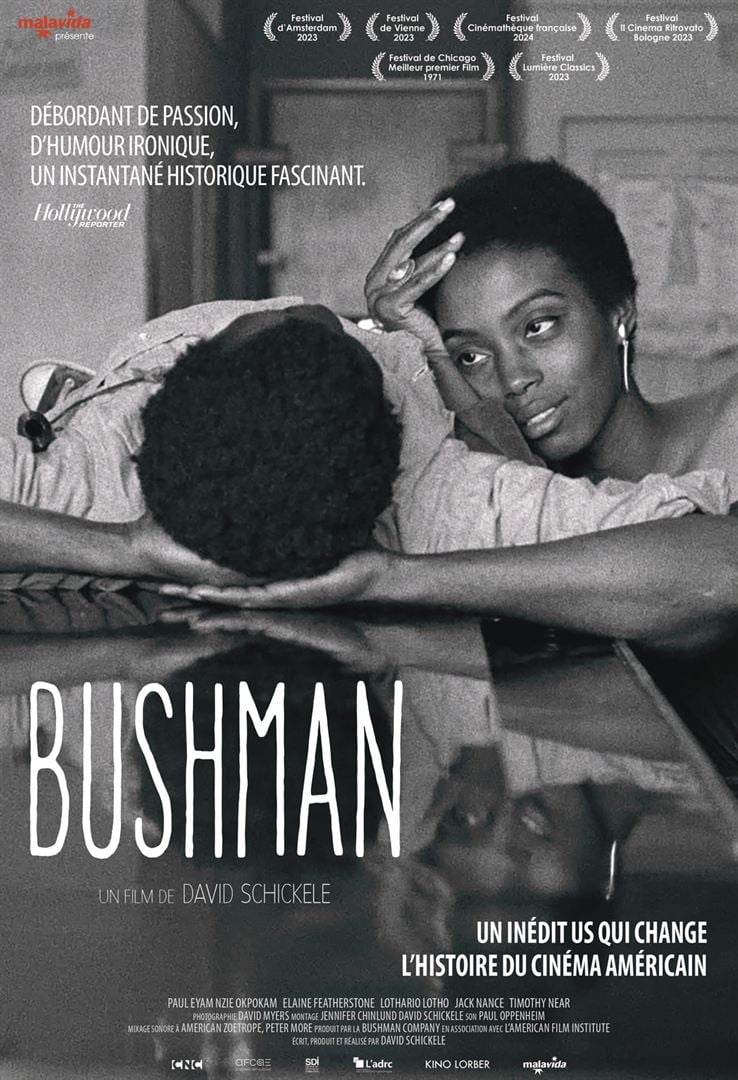

Zoé et Volta sont deux cousines qui ont grandi ensemble au Kosovo, un pays qui, en 2007, panse les plaies d’une guerre civile qui a décimé la population et cherche encore son indépendance qu’il n’acquerra qu’un an plus tard. Fuyant le destin tout tracé qui les attend dans leur petit village, les deux jeunes femmes partent à Pristina et s’inscrivent à la fac. Mais elles déchantent bien vite devant le manque d’intérêt des cours et l’absentéisme endémique de leurs enseignants. À San Francisco, à la fin des années soixante vit un Nigérian, dont le visa va bientôt expirer. Gabriel se frotte à la contre-culture hippie, mais aussi au racisme ordinaire des Blancs et des Afro-américains qui le renvoient systématiquement à son africanité fantasmée.

À San Francisco, à la fin des années soixante vit un Nigérian, dont le visa va bientôt expirer. Gabriel se frotte à la contre-culture hippie, mais aussi au racisme ordinaire des Blancs et des Afro-américains qui le renvoient systématiquement à son africanité fantasmée. Dans un futur dystopique, en l’an 2123, la Terre, victime d’une impitoyable sécheresse, est devenue inhabitable. Les humains survivent dans quelques rares conurbations sous des dômes artificiels qui les protègent des dérèglements du climat. La survie de l’espèce est toutefois soumise au respect d’une règle impitoyable qui ne connaît aucune dérogation : chaque humain doit accepter le jour de ses cinquante ans de se sacrifier pour être transformé en plante et produire l’oxygène indispensable à ses congénères.

Dans un futur dystopique, en l’an 2123, la Terre, victime d’une impitoyable sécheresse, est devenue inhabitable. Les humains survivent dans quelques rares conurbations sous des dômes artificiels qui les protègent des dérèglements du climat. La survie de l’espèce est toutefois soumise au respect d’une règle impitoyable qui ne connaît aucune dérogation : chaque humain doit accepter le jour de ses cinquante ans de se sacrifier pour être transformé en plante et produire l’oxygène indispensable à ses congénères. En 1958, quatre atomistes yougoslaves, gravement irradiés alors qu’ils travaillaient à l’institut Vinča de Belgrade à un projet secret d’arme nucléaire, sont soignés en France par le professeur Mathé (Alexis Manenti) qui les sauvera en pratiquant la première greffe humaine de moelle osseuse.

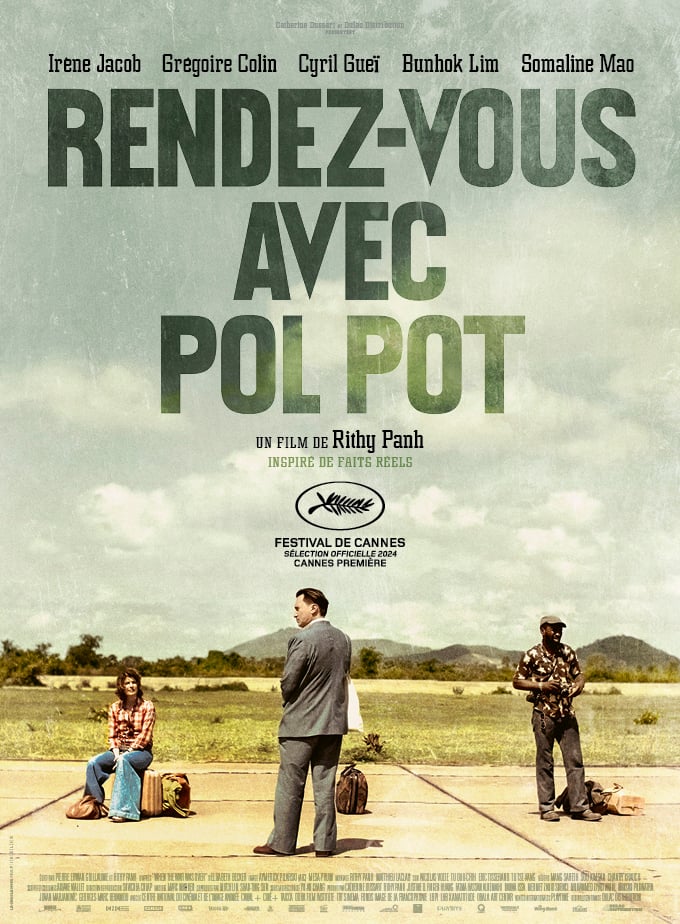

En 1958, quatre atomistes yougoslaves, gravement irradiés alors qu’ils travaillaient à l’institut Vinča de Belgrade à un projet secret d’arme nucléaire, sont soignés en France par le professeur Mathé (Alexis Manenti) qui les sauvera en pratiquant la première greffe humaine de moelle osseuse. Nous sommes en 1978 au Cambodge. Trois Français, Alain Cariou, un intellectuel (Grégoire Colin), Lise Delbo, une journaliste (Irène Jacob) et Paul Thomas, un photographe de guerre (Cyril Gueï), sont autorisés à visiter ce pays fermé au monde depuis que les Khmers rouges y ont pris le pouvoir. On leur a fait miroiter un rendez-vous avec Frère n° 1, le leader khmer, ancien compagnon d’études d’Alain.

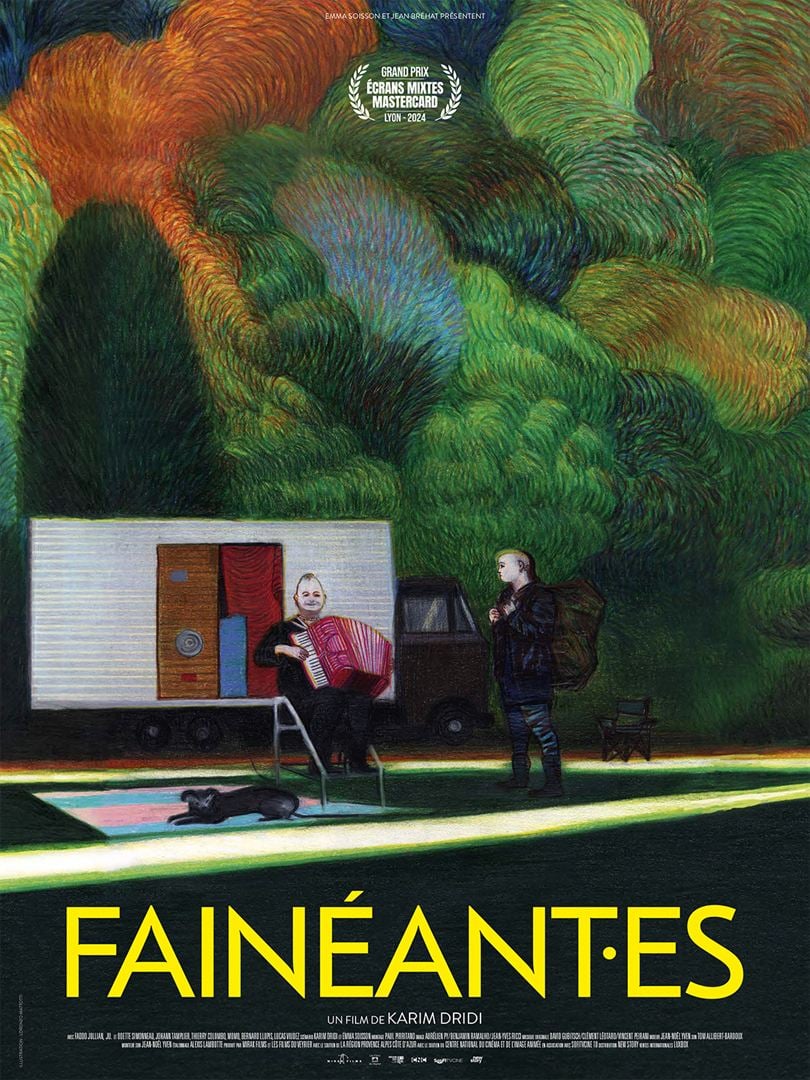

Nous sommes en 1978 au Cambodge. Trois Français, Alain Cariou, un intellectuel (Grégoire Colin), Lise Delbo, une journaliste (Irène Jacob) et Paul Thomas, un photographe de guerre (Cyril Gueï), sont autorisés à visiter ce pays fermé au monde depuis que les Khmers rouges y ont pris le pouvoir. On leur a fait miroiter un rendez-vous avec Frère n° 1, le leader khmer, ancien compagnon d’études d’Alain. Deux amies inséparables, Nina et Djoul, partagent une vie d’errance. Au volant d’un camping-car hors d’âge, elles sillonnent la France au gré de leurs envies et des amitiés qu’elles nouent.

Deux amies inséparables, Nina et Djoul, partagent une vie d’errance. Au volant d’un camping-car hors d’âge, elles sillonnent la France au gré de leurs envies et des amitiés qu’elles nouent. Elisabeth a dix-sept ans. Quand elle est rappelée auprès des siens, elle vient de passer cinq ans au couvent où ses parents, de modestes paysans suisses, l’avaient envoyée. Sa sœur aînée vient de mourir et elle doit prendre sa place au foyer. Mais cette mort est entourée d’un épais mystère que Elisabeth va bientôt percer.

Elisabeth a dix-sept ans. Quand elle est rappelée auprès des siens, elle vient de passer cinq ans au couvent où ses parents, de modestes paysans suisses, l’avaient envoyée. Sa sœur aînée vient de mourir et elle doit prendre sa place au foyer. Mais cette mort est entourée d’un épais mystère que Elisabeth va bientôt percer.