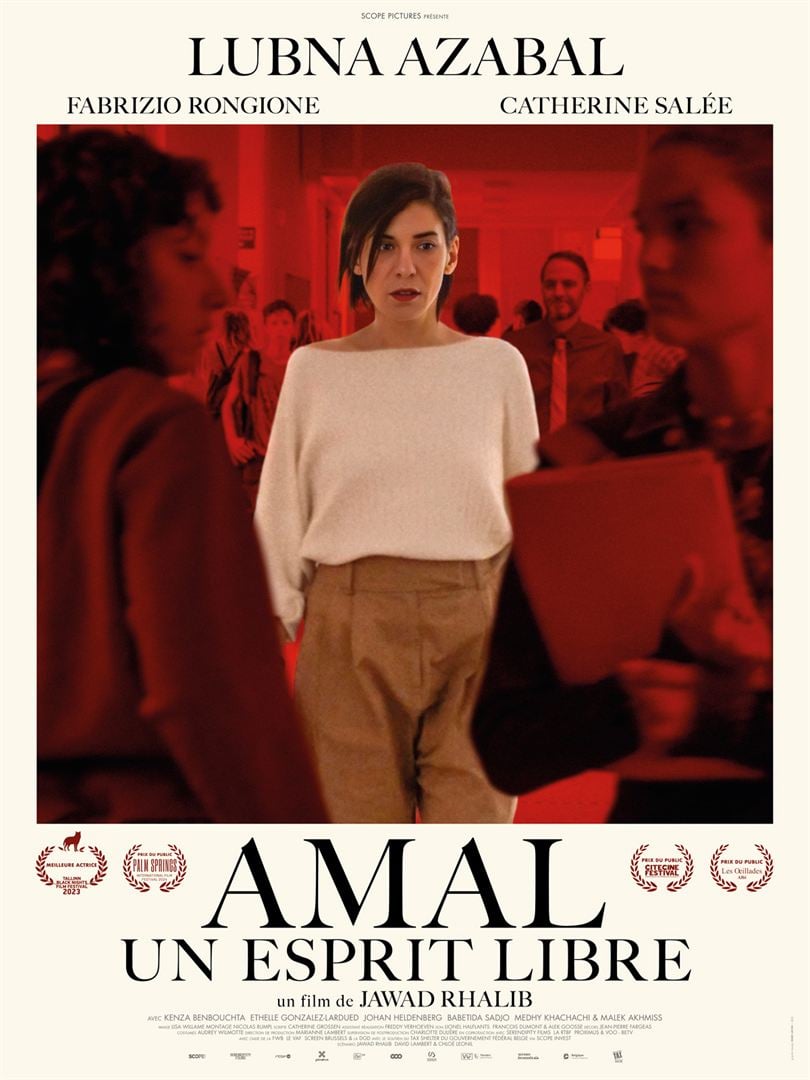

Amal (Lubna Azabal) enseigne le français dans un établissement scolaire de Belgique. Comme elle, ses élèves sont majoritairement d’ascendance maghrébine. L’une d’entre elles, Mounia, est en butte à l’hostilité de ses camarades depuis qu’elle a fait son coming out. Amal, choquée par tant de sectarisme, décide de leur faire lire des vers d’Aboû Nouwâs, un poète arabe libertin du VIIIème siècle, pour leur enseigner la tolérance. Mais cette lecture, loin d’apaiser les esprits, met le feu aux poudres.

Amal (Lubna Azabal) enseigne le français dans un établissement scolaire de Belgique. Comme elle, ses élèves sont majoritairement d’ascendance maghrébine. L’une d’entre elles, Mounia, est en butte à l’hostilité de ses camarades depuis qu’elle a fait son coming out. Amal, choquée par tant de sectarisme, décide de leur faire lire des vers d’Aboû Nouwâs, un poète arabe libertin du VIIIème siècle, pour leur enseigner la tolérance. Mais cette lecture, loin d’apaiser les esprits, met le feu aux poudres.

L’école est décidément le creuset où se joue aujourd’hui le vivre-ensemble. Le cinéma s’en fait le fidèle reflet qui, coup sur coup, y a consacré plusieurs films en l’espace de quelques semaines : La Salle des profs, Pas de vagues, L’Affaire Abel Trem.

Le belge Amal n’est jamais aussi intéressant que quand il montre les dilemmes auxquels l’autorité éducative est confrontée. Deux scènes successives l’illustrent, dans la salle des profs, autour de la directrice, durant lesquelles tous les points de vue s’expriment, depuis celui le plus rebelle d’Amal jusqu’à celui franchement odieux de Nabil (Fabrizio Rongione), le professeur de religion (car la religion est enseignée dans les établissements publics en Belgique), en passant par ceux plus embarrassés de leurs collègues.

Aussi intéressante est la façon dont Amal décrit la logique pernicieuse des réseaux sociaux qui piègent aussi bien Dounia qu’Amal. La première, harcelée en ligne, a le tort de ne pas débrancher son ordinateur et répond à ses détracteurs au risque de l’escalade et du dérapage. La seconde, outrée du sort réservé à son élève, bientôt elle-même prise à parti, en devient paranoïaque au point de perdre toute mesure.

Hélas ces belles qualités sont gâchées par le manichéisme dans lequel s’égare parfois Amal. Notamment dans le traitement de Nabil, qui aurait eu tout à gagner à rester dans l’ambiguïté. Le scénario se sent obligé dans son dernier quart d’heure de lever les masques. On se serait volontiers passé de cette conclusion simpliste.

J’ai eu la chance de voir Amal en avant-première dans une salle parisienne proche de Bastille. J’aime beaucoup rencontrer le réalisateur et l’équipe du film. Ces échanges sont d’autant plus précieux pour des films comme celui-ci qui suscitent le débat. Pour autant, cette fois-ci, j’ai été profondément déçu par ces questions-réponses qui, au lieu d’explorer les ambiguïtés du film, en ont souligné le manichéisme : si prendre ses distances avec une minorité islamiste fanatisée et éviter l’amalgame dans lequel tous les musulmans sont trop souvent confondus était le seul objectif de ce film, son intérêt se réduirait comme peau de chagrin.

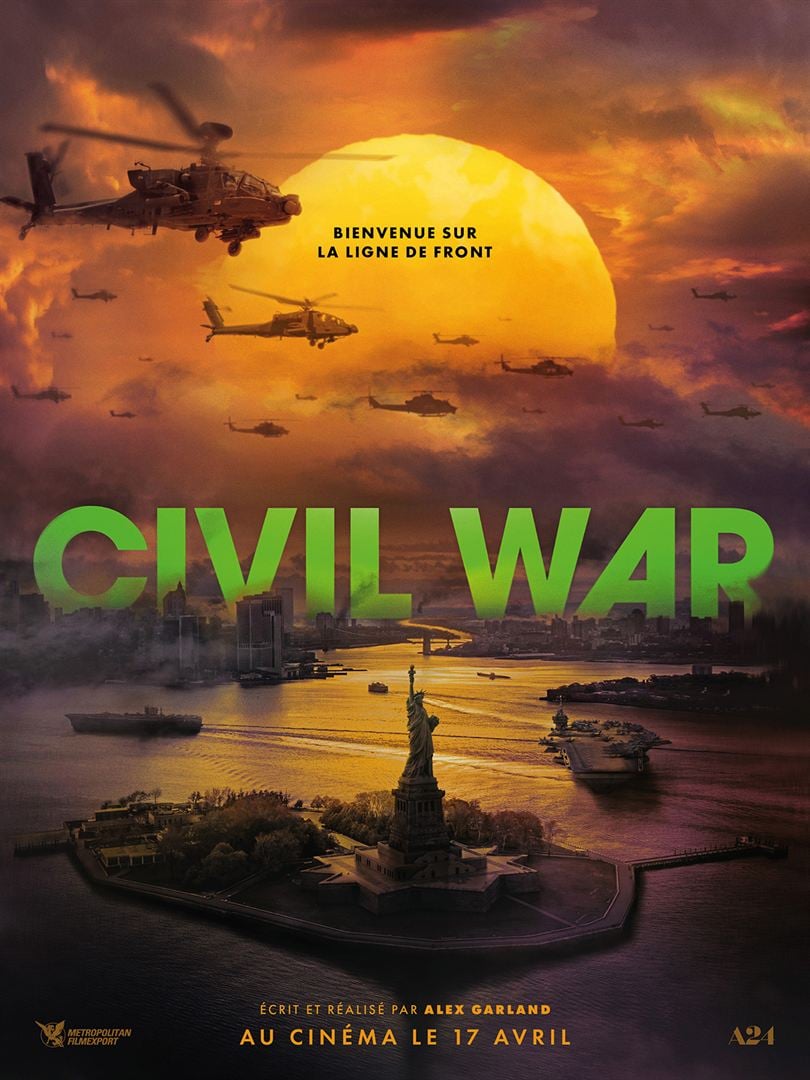

Aux Etats-Unis, dans un avenir proche, la guerre civile fait rage. Elle oppose les forces loyales au président à l’improbable coalition formée par les États du Texas et de la Californie, bientôt rejoints par la Floride. Une photographe de guerre chevronnée, Lee Smith (Kirsten Dunst), a décidé de se rendre à Washington pour y interviewer le président, retranché dans son dernier bastion. Elle voyage avec un collègue (la star brésilienne Walter Moura). Deux autres journalistes se joignent à eux : un vieux briscard à bout de souffle (Stephen McKinley Henderson) et une jeune photographe inexpérimentée et idéaliste (Cailee Spaeny, l’héroïne de

Aux Etats-Unis, dans un avenir proche, la guerre civile fait rage. Elle oppose les forces loyales au président à l’improbable coalition formée par les États du Texas et de la Californie, bientôt rejoints par la Floride. Une photographe de guerre chevronnée, Lee Smith (Kirsten Dunst), a décidé de se rendre à Washington pour y interviewer le président, retranché dans son dernier bastion. Elle voyage avec un collègue (la star brésilienne Walter Moura). Deux autres journalistes se joignent à eux : un vieux briscard à bout de souffle (Stephen McKinley Henderson) et une jeune photographe inexpérimentée et idéaliste (Cailee Spaeny, l’héroïne de  Melissa (Hafsia Herzi) est surveillante de prison. Elle vient d’obtenir sa mutation en Corse à la prison de Borgo au sud de Bastia. L’acclimatation n’est pas facile pour son mari, Djibril, en recherche d’emploi et en butte au racisme des voisins. Elle n’est pas facile non plus pour Melissa qui découvre en prison un mode d’organisation auquel Fleury-Mérogis ne l’avait pas préparée : les détenus en « régime ouvert » se gèrent eux-mêmes selon un code d’honneur très strict auquel les « continentaux » n’ont pas intérêt de se mêler.

Melissa (Hafsia Herzi) est surveillante de prison. Elle vient d’obtenir sa mutation en Corse à la prison de Borgo au sud de Bastia. L’acclimatation n’est pas facile pour son mari, Djibril, en recherche d’emploi et en butte au racisme des voisins. Elle n’est pas facile non plus pour Melissa qui découvre en prison un mode d’organisation auquel Fleury-Mérogis ne l’avait pas préparée : les détenus en « régime ouvert » se gèrent eux-mêmes selon un code d’honneur très strict auquel les « continentaux » n’ont pas intérêt de se mêler. Takumi élève seul sa fille Hana, en harmonie avec la nature dans un petit village isolé du monde au cœur de la forêt. Un projet de « camping glamour » en menace le paisible équilibre.

Takumi élève seul sa fille Hana, en harmonie avec la nature dans un petit village isolé du monde au cœur de la forêt. Un projet de « camping glamour » en menace le paisible équilibre. Dans l’Espagne du début des années 70, Maria aide les femmes de son village de Galice. Elle les aide à accoucher, elle les aide aussi à avorter alors que le régime franquiste l’interdit. Lorsqu’un drame l’oblige à fuir son village et à se réfugier au Portugal voisin, Maria trouve son salut dans la solidarité que lui manifestent d’autres femmes.

Dans l’Espagne du début des années 70, Maria aide les femmes de son village de Galice. Elle les aide à accoucher, elle les aide aussi à avorter alors que le régime franquiste l’interdit. Lorsqu’un drame l’oblige à fuir son village et à se réfugier au Portugal voisin, Maria trouve son salut dans la solidarité que lui manifestent d’autres femmes. Sasha (Sara Montpetit révélée par

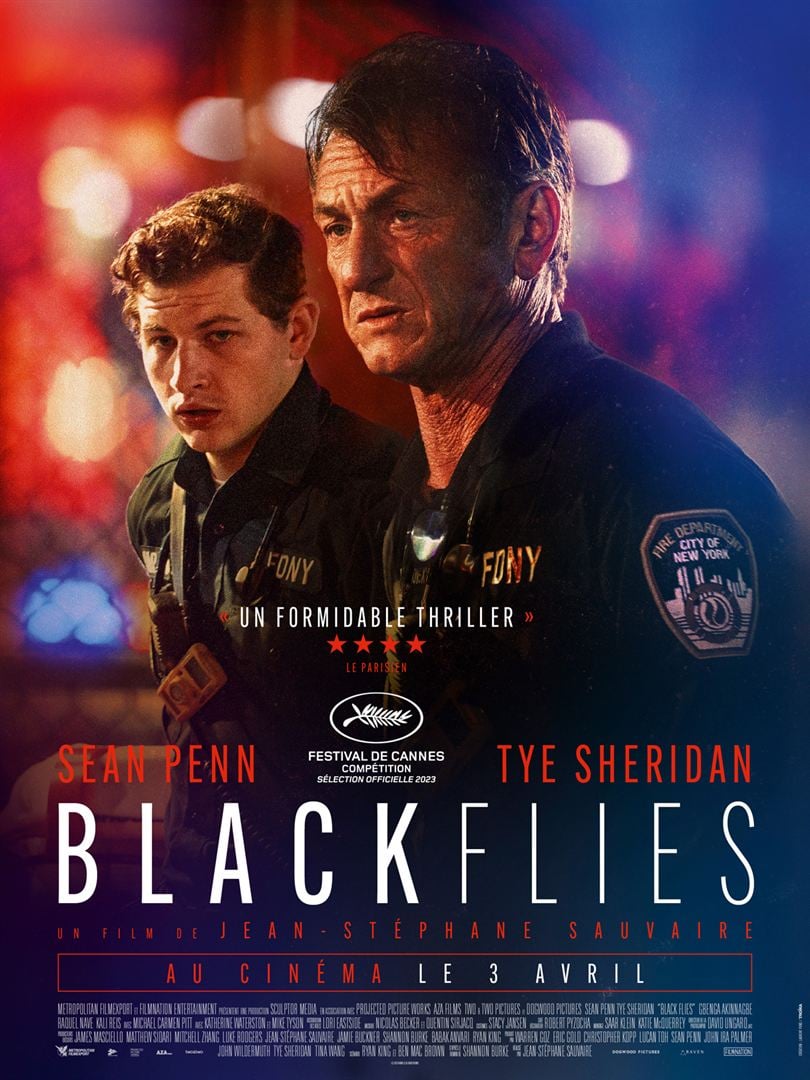

Sasha (Sara Montpetit révélée par  Deux urgentistes en service de nuit à Brooklyn, Rut (Sean Penn), un vieux briscard, et Ollie (Tye Sheridan), un jeune idéaliste, sont confrontés à la misère humaine la plus poignante dans leur travail quotidien.

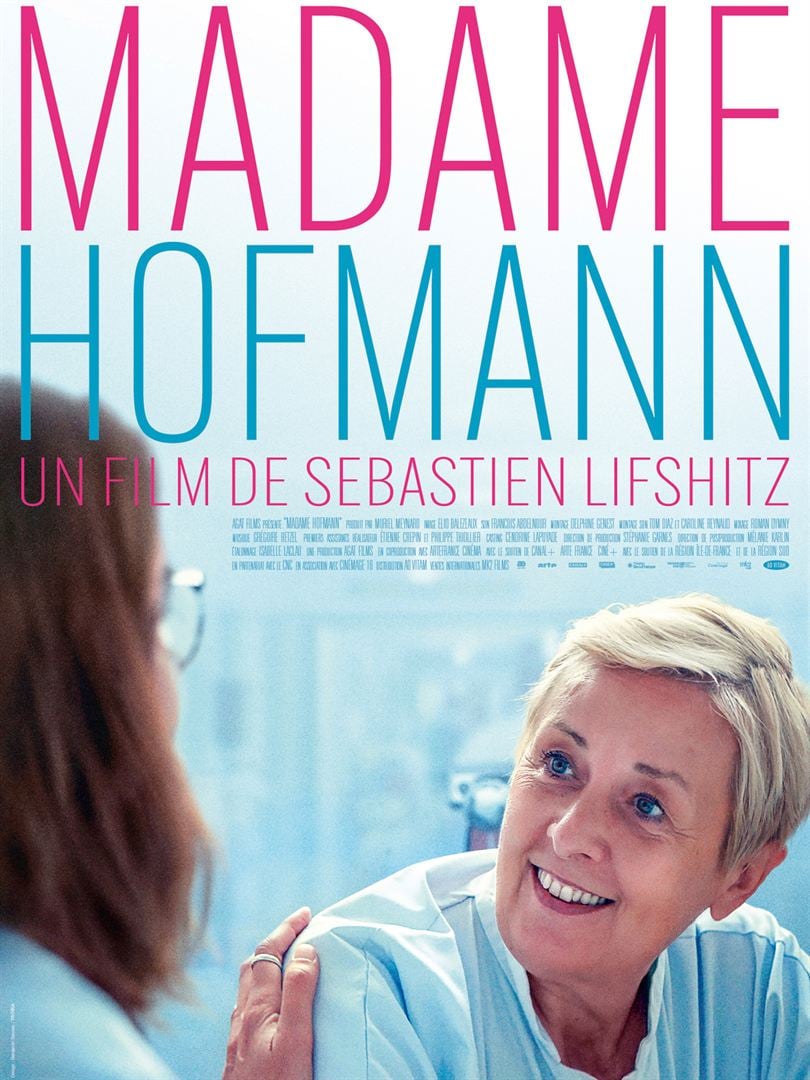

Deux urgentistes en service de nuit à Brooklyn, Rut (Sean Penn), un vieux briscard, et Ollie (Tye Sheridan), un jeune idéaliste, sont confrontés à la misère humaine la plus poignante dans leur travail quotidien. Sylvie Hofmann travaille depuis quarante ans à l’Hôpital Nord de Marseille. Cadre au service d’oncologie, la vie ne l’a pas épargnée : sa mère, octogénaire, qui fut infirmière elle aussi, enchaîne les cancers à répétition ; sa fille, atteinte d’une grave maladie respiratoire à la naissance, a longtemps nécessité ses soins attentifs ; son compagnon, après un quadruple pontage coronarien, a pris une retraite anticipée dans les Hautes-Alpes. Sylvie Hofmann elle-même a mal supporté le Covid, la pression sur les lits, ses protocoles draconiens. Atteinte d’une surdité partielle, peut-être causée par le surmenage, elle décide de prendre sa retraite.

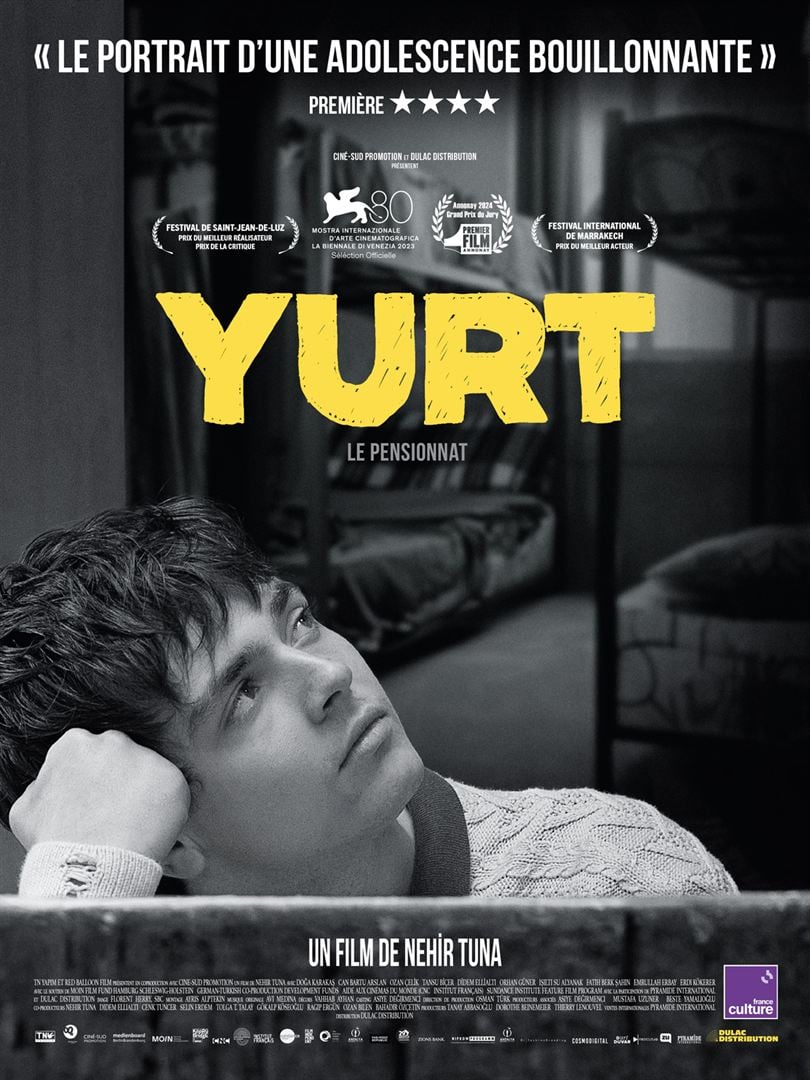

Sylvie Hofmann travaille depuis quarante ans à l’Hôpital Nord de Marseille. Cadre au service d’oncologie, la vie ne l’a pas épargnée : sa mère, octogénaire, qui fut infirmière elle aussi, enchaîne les cancers à répétition ; sa fille, atteinte d’une grave maladie respiratoire à la naissance, a longtemps nécessité ses soins attentifs ; son compagnon, après un quadruple pontage coronarien, a pris une retraite anticipée dans les Hautes-Alpes. Sylvie Hofmann elle-même a mal supporté le Covid, la pression sur les lits, ses protocoles draconiens. Atteinte d’une surdité partielle, peut-être causée par le surmenage, elle décide de prendre sa retraite. Ahmet a quatorze ans. Il vient de faire sa rentrée scolaire dans un des meilleurs lycées de la ville. Mais son père, un riche homme d’affaires fraîchement converti, a décidé de le placer dans un pensionnat confessionnel. Ahmet est condamné à vivre alternativement dans ces deux mondes opposés et inconciliables.

Ahmet a quatorze ans. Il vient de faire sa rentrée scolaire dans un des meilleurs lycées de la ville. Mais son père, un riche homme d’affaires fraîchement converti, a décidé de le placer dans un pensionnat confessionnel. Ahmet est condamné à vivre alternativement dans ces deux mondes opposés et inconciliables. Son père (Gustave Kervern) a tout organisé : Rosalie (Nadia Tereszkiewicz), une pimpante demoiselle, va se marier avec Abel (Benoît Magimel), un cafetier dont le corps a été ravagé par la guerre. Seul hic qu’Abel stupéfait découvre durant sa nuit de noces : Rosalie souffre d’hirsutisme. Pour le dire plus clairement, c’est une femme à barbe.

Son père (Gustave Kervern) a tout organisé : Rosalie (Nadia Tereszkiewicz), une pimpante demoiselle, va se marier avec Abel (Benoît Magimel), un cafetier dont le corps a été ravagé par la guerre. Seul hic qu’Abel stupéfait découvre durant sa nuit de noces : Rosalie souffre d’hirsutisme. Pour le dire plus clairement, c’est une femme à barbe.