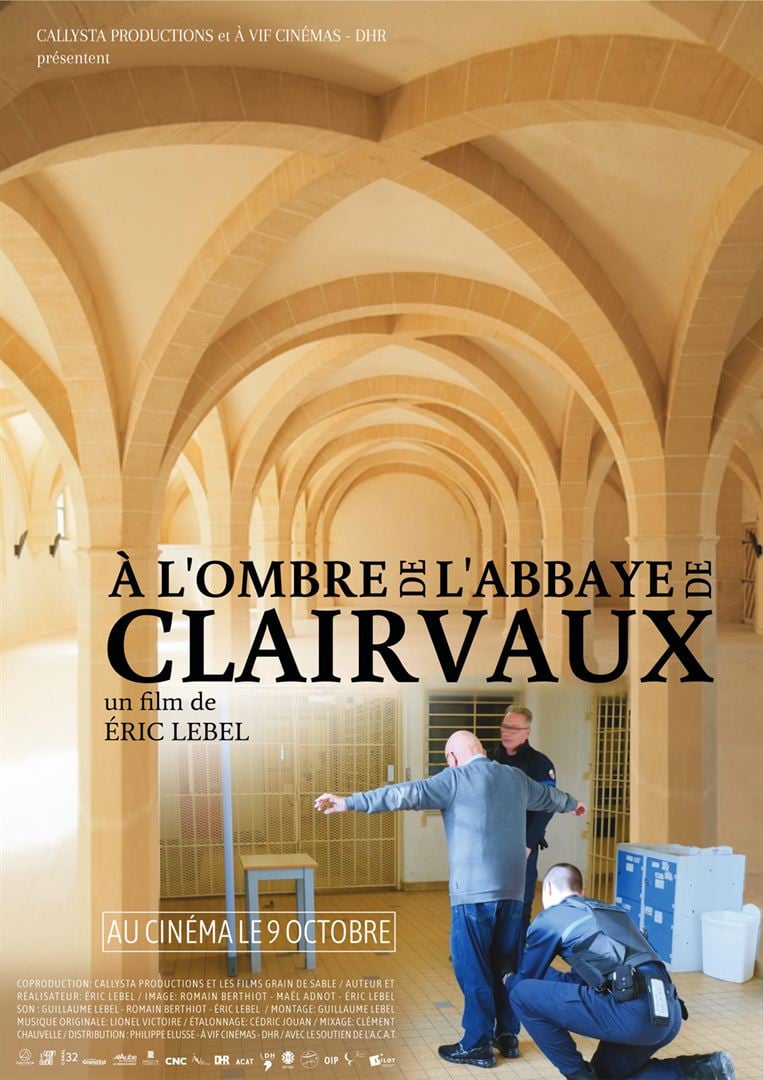

À Clairvaux, dans l’Aube, Bernard fonda au début du XIIème siècle une abbaye cistercienne qui eut une grande renommée. Ses moines en furent chassés à la Révolution française et l’abbaye fut transformée en prison. Jusqu’à sa fermeture en 2023, la maison centrale de Clairvaux accueillit des détenus condamnés à de longues peines.

À Clairvaux, dans l’Aube, Bernard fonda au début du XIIème siècle une abbaye cistercienne qui eut une grande renommée. Ses moines en furent chassés à la Révolution française et l’abbaye fut transformée en prison. Jusqu’à sa fermeture en 2023, la maison centrale de Clairvaux accueillit des détenus condamnés à de longues peines.

À une centaine de kilomètres de Clairvaux, Citeaux, en Côte d’or, l’abbaye fondatrice de l’ordre cistercien, est toujours en activité et accueille des moines qui acceptent de leur plein gré la règle de Saint Benoît.

Eric Lebel tenait un sujet diablement stimulant : son documentaire esquissait un parallèle entre la réclusion pénitentiaire et la clôture monacale. Il nous promettait une réflexion sur la privation de liberté. Pourquoi la société choisit-elle de punir ceux qui violent ses lois en les privant de liberté ? Pourquoi d’autres hommes, au nom d’une quête spirituelle, acceptent-ils de se priver de la liberté d’aller et venir ?

Hélas, la réflexion ne va pas très loin. Si parallèle il y a là, c’est dans le montage alterné des images, qui passent successivement de Clairvaux à Citeaux et retour, filmant ces deux enceintes en d’interminables plans aériens [Il faudrait déclarer un moratoire sur l’usage des drones au cinéma pour que les réalisateurs qui en usent et en abusent n’en fassent plus un usage aussi complaisant].

Perdant de vue son pitch séduisant, le documentaire d’Eric Lebel se réduit vite à un seul sujet, très banal : la prison. Il se focalise sur deux détenus dont on ne saura rien des crimes qui leur ont valu d’être incarcérés : un sexagénaire, ancien militaire, sec comme une trique, converti au bouddhisme, et un jeune fils d’agriculteur, qui soigne son alcoolisme en confectionnant des maquettes de tracteurs avec des allumettes.

Ces deux figures sont attachantes. Mais elles ne justifient pas à elles seules les une heure et trente minutes que dure ce documentaire. Sur le même sujet, on préfèrera À l’ombre de la République qui suivait en 2012 le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses inspections. L’actuelle CGLPL participait au débat qui suivait la projection à laquelle nous avons assisté à l’Espace Saint-Michel et y tenait des propos d’une étonnante platitude, à la différence de l’ancien directeur de l’administration pénitentiaire autrement plus balancé.

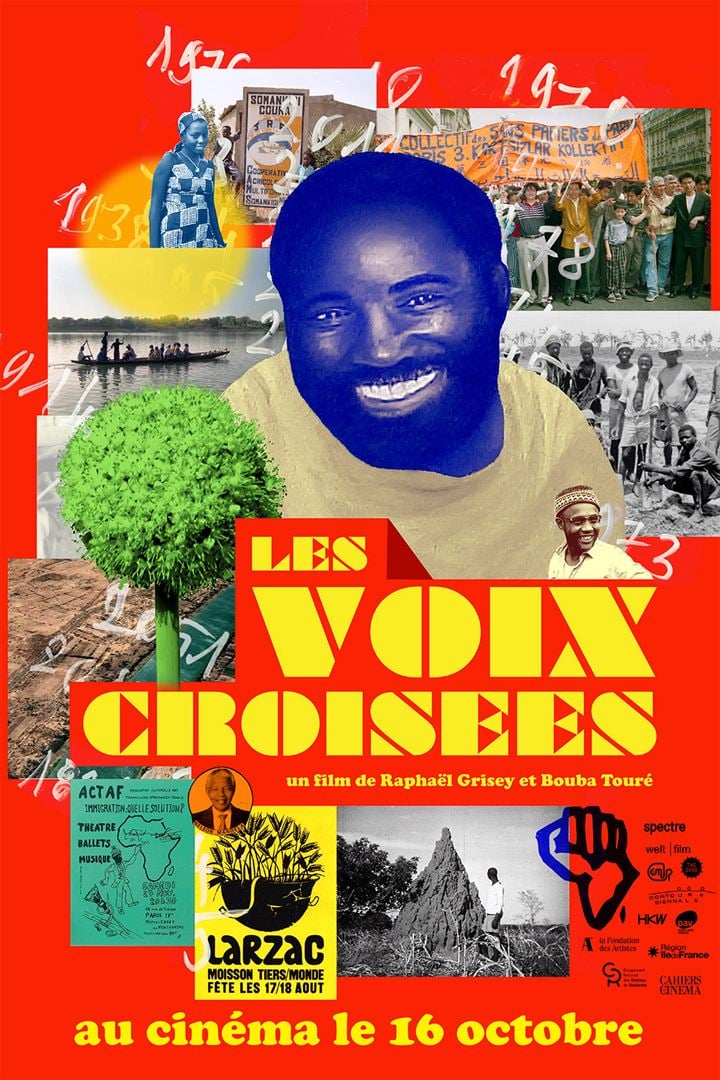

Né au Mali en 1948, Bouba Touré a immigré en France à la fin des années 60, a travaillé chez Chausson, un équipementier automobile, a connu la misère des foyers de travailleurs, a fréquenté les bancs de l’université de Vincennes et a participé aux mouvements protestataires qui dénonçaient les conditions d’accueil des travailleurs africains en France. En 1977, avec une dizaine d’immigrés maliens en France, il a décidé de revenir chez lui, dans la région de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, et d’y créer une coopérative. Jusqu’à sa mort début 2022, il a vécu à cheval entre la France et le Mali et, en marge de son travail de projectionniste dans des salles de cinéma parisiennes, s’est érigé en mémoire vivante de l’immigration africaine à Paris.

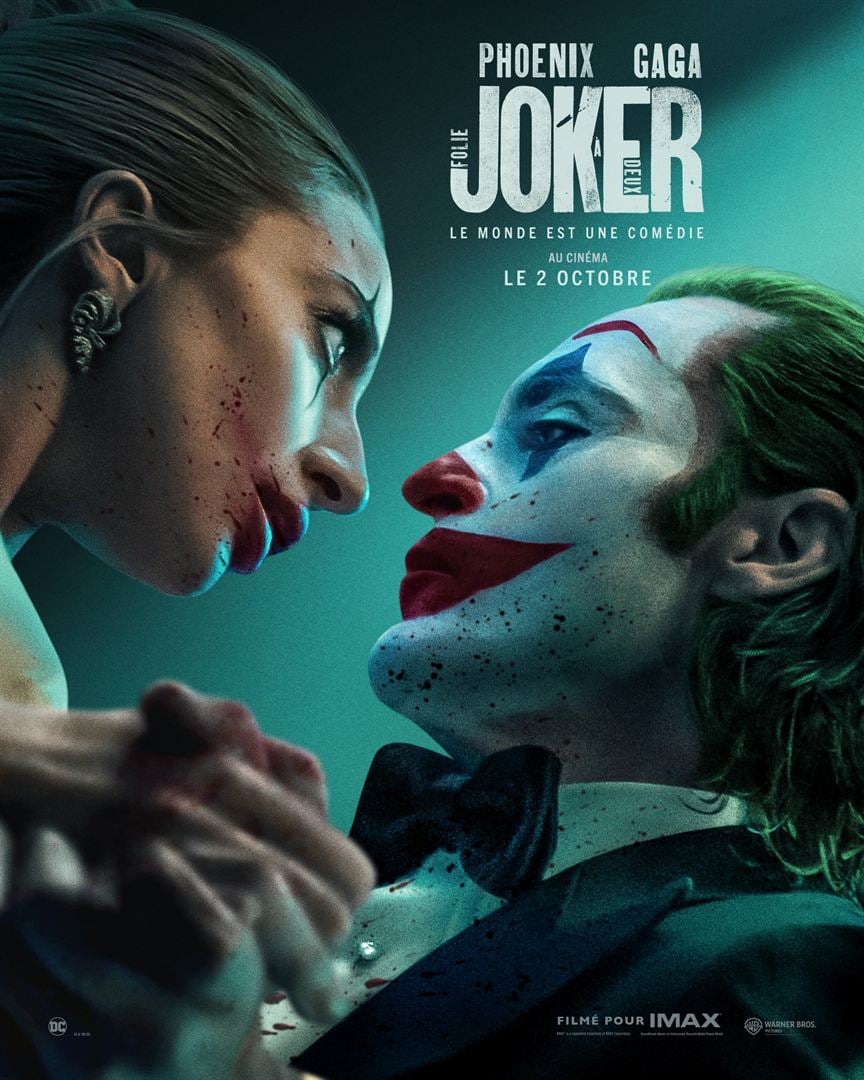

Né au Mali en 1948, Bouba Touré a immigré en France à la fin des années 60, a travaillé chez Chausson, un équipementier automobile, a connu la misère des foyers de travailleurs, a fréquenté les bancs de l’université de Vincennes et a participé aux mouvements protestataires qui dénonçaient les conditions d’accueil des travailleurs africains en France. En 1977, avec une dizaine d’immigrés maliens en France, il a décidé de revenir chez lui, dans la région de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, et d’y créer une coopérative. Jusqu’à sa mort début 2022, il a vécu à cheval entre la France et le Mali et, en marge de son travail de projectionniste dans des salles de cinéma parisiennes, s’est érigé en mémoire vivante de l’immigration africaine à Paris. Emprisonné à l’hôpital psychiatrique Arkhan après les crimes qu’il a commis, Arthur Fleck (Joaquin Phenix) attend son procès. Il fait la rencontre d’une autre internée, Lee Quinzel (Lady Gaga). La passion de la musique les rapproche. Le procès du Joker commence.

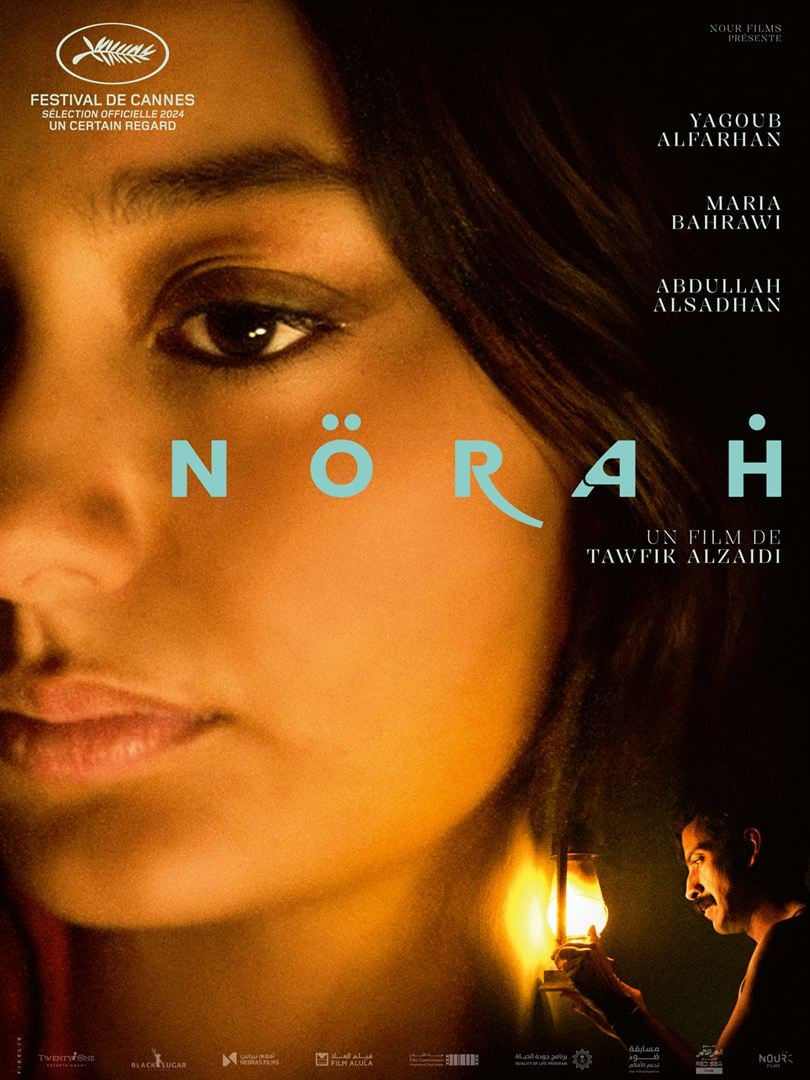

Emprisonné à l’hôpital psychiatrique Arkhan après les crimes qu’il a commis, Arthur Fleck (Joaquin Phenix) attend son procès. Il fait la rencontre d’une autre internée, Lee Quinzel (Lady Gaga). La passion de la musique les rapproche. Le procès du Joker commence. Un instituteur, Nader, est affecté dans un minuscule village au milieu du désert saoudien. Il y a la charge d’apprendre à lire et à écrire à quelques gamins dépenaillés. Pour encourager l’un d’entre eux, particulièrement doué, il dessine son portrait. Le dessin arrive entre les mains de sa sœur aînée, Norah, une orpheline élevée par sa tante, qui rêve d’émancipation, mais dont l’avenir est hypothéqué par un mariage arrangé avec un jeune garçon de la tribu. Norah, au mépris des règles qui le lui interdisent, se met en tête de demander à Nader de dessiner son portrait.

Un instituteur, Nader, est affecté dans un minuscule village au milieu du désert saoudien. Il y a la charge d’apprendre à lire et à écrire à quelques gamins dépenaillés. Pour encourager l’un d’entre eux, particulièrement doué, il dessine son portrait. Le dessin arrive entre les mains de sa sœur aînée, Norah, une orpheline élevée par sa tante, qui rêve d’émancipation, mais dont l’avenir est hypothéqué par un mariage arrangé avec un jeune garçon de la tribu. Norah, au mépris des règles qui le lui interdisent, se met en tête de demander à Nader de dessiner son portrait. Ben (Jason Schwartzman) est chantre dans une synagogue. Il vient de perdre sa femme et sa voix. Sa mère, remariée avec une immigrée philippine convertie au judaïsme, se ronge les sangs pour lui. Son rabbin souhaite lui présenter sa fille. Mais Ben est étrangement attiré par Carla O’Connor, son ancienne professeure de musique au collège, de trente ans son aînée, qui prépare sa bat-mitsvah.

Ben (Jason Schwartzman) est chantre dans une synagogue. Il vient de perdre sa femme et sa voix. Sa mère, remariée avec une immigrée philippine convertie au judaïsme, se ronge les sangs pour lui. Son rabbin souhaite lui présenter sa fille. Mais Ben est étrangement attiré par Carla O’Connor, son ancienne professeure de musique au collège, de trente ans son aînée, qui prépare sa bat-mitsvah. Ani (Mikey Madison) a vingt-trois ans et travaille dans un club de strip-tease. Elle y fait la rencontre d’Ivan (Mark Eydelshteyn), le fils d’un oligarque russe, dont la vie n’est qu’une succession de fêtes extravagantes. Ivan s’entiche d’Ani au point de l’épouser à Las Vegas. Mais quand sa mère découvre le pot aux roses, elle lui envoie ses sbires, à charge pour eux de remettre le gamin dans le droit chemin et de convaincre Ani, qui ne l’entend pas de cette oreille, d’annuler leur mariage.

Ani (Mikey Madison) a vingt-trois ans et travaille dans un club de strip-tease. Elle y fait la rencontre d’Ivan (Mark Eydelshteyn), le fils d’un oligarque russe, dont la vie n’est qu’une succession de fêtes extravagantes. Ivan s’entiche d’Ani au point de l’épouser à Las Vegas. Mais quand sa mère découvre le pot aux roses, elle lui envoie ses sbires, à charge pour eux de remettre le gamin dans le droit chemin et de convaincre Ani, qui ne l’entend pas de cette oreille, d’annuler leur mariage. Un chat reprend conscience dans un monde post-apocalyptique dont toute vie humaine a disparu. Le niveau des eaux monte inexorablement. Pour se sauver de la noyade, il trouve refuge avec un capybara sur une felouque, portée par le vent. Trois autres compagnons de voyage l’y rejoignent bientôt : un lémurien, un labrador et un serpentaire.

Un chat reprend conscience dans un monde post-apocalyptique dont toute vie humaine a disparu. Le niveau des eaux monte inexorablement. Pour se sauver de la noyade, il trouve refuge avec un capybara sur une felouque, portée par le vent. Trois autres compagnons de voyage l’y rejoignent bientôt : un lémurien, un labrador et un serpentaire. Charles Aznavour (1924-2018) fut l’un des plus grands chanteurs français du siècle dernier. Il a écrit plus de mille chansons, a enregistré près de cent albums en studio, a vendu quelque quinze millions de disques à travers le monde. Monsieur Aznavour raconte, du début à la fin, sa longue carrière : son enfance dans un foyer modeste et aimant de réfugiés arméniens à Paris, ses premiers concerts dans les années 40, avec Pierre Roche (Bastien Bouillon révélé par

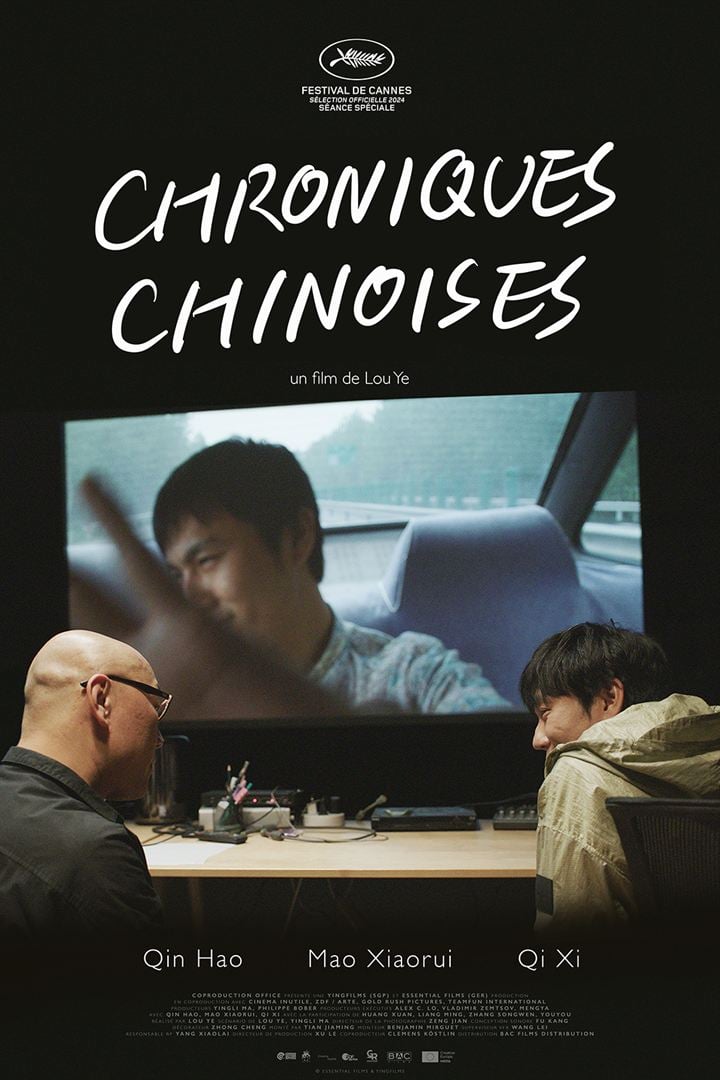

Charles Aznavour (1924-2018) fut l’un des plus grands chanteurs français du siècle dernier. Il a écrit plus de mille chansons, a enregistré près de cent albums en studio, a vendu quelque quinze millions de disques à travers le monde. Monsieur Aznavour raconte, du début à la fin, sa longue carrière : son enfance dans un foyer modeste et aimant de réfugiés arméniens à Paris, ses premiers concerts dans les années 40, avec Pierre Roche (Bastien Bouillon révélé par  Chroniques chinoises, dont le titre original An Unfinished Film est plus parlant, est un vrai-faux documentaire qui raconte le tournage de deux films inachevés. Le tournage du premier, un drame sentimental, s’est interrompu à la fin des années 2000 faute de financement. Le producteur et le réalisateur décident de réunir l’équipe du film pour l’achever dix ans plus tard. Mais ce second tournage sera lui-même à son tour interrompu par l’épidémie de Covid et par le confinement.

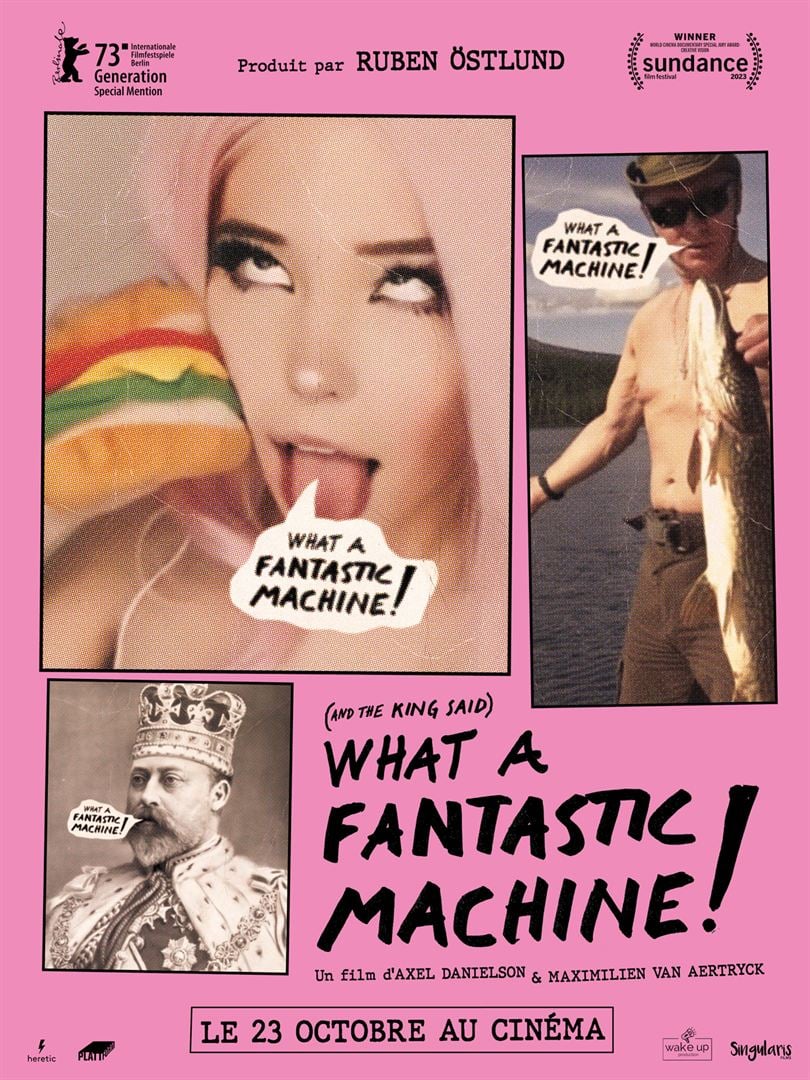

Chroniques chinoises, dont le titre original An Unfinished Film est plus parlant, est un vrai-faux documentaire qui raconte le tournage de deux films inachevés. Le tournage du premier, un drame sentimental, s’est interrompu à la fin des années 2000 faute de financement. Le producteur et le réalisateur décident de réunir l’équipe du film pour l’achever dix ans plus tard. Mais ce second tournage sera lui-même à son tour interrompu par l’épidémie de Covid et par le confinement. Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck ont créé ensemble Plattform Produktion à Göteborg en Suède en 2013. Ils réfléchissent à l’impact des images sur notre société.

Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck ont créé ensemble Plattform Produktion à Göteborg en Suède en 2013. Ils réfléchissent à l’impact des images sur notre société.