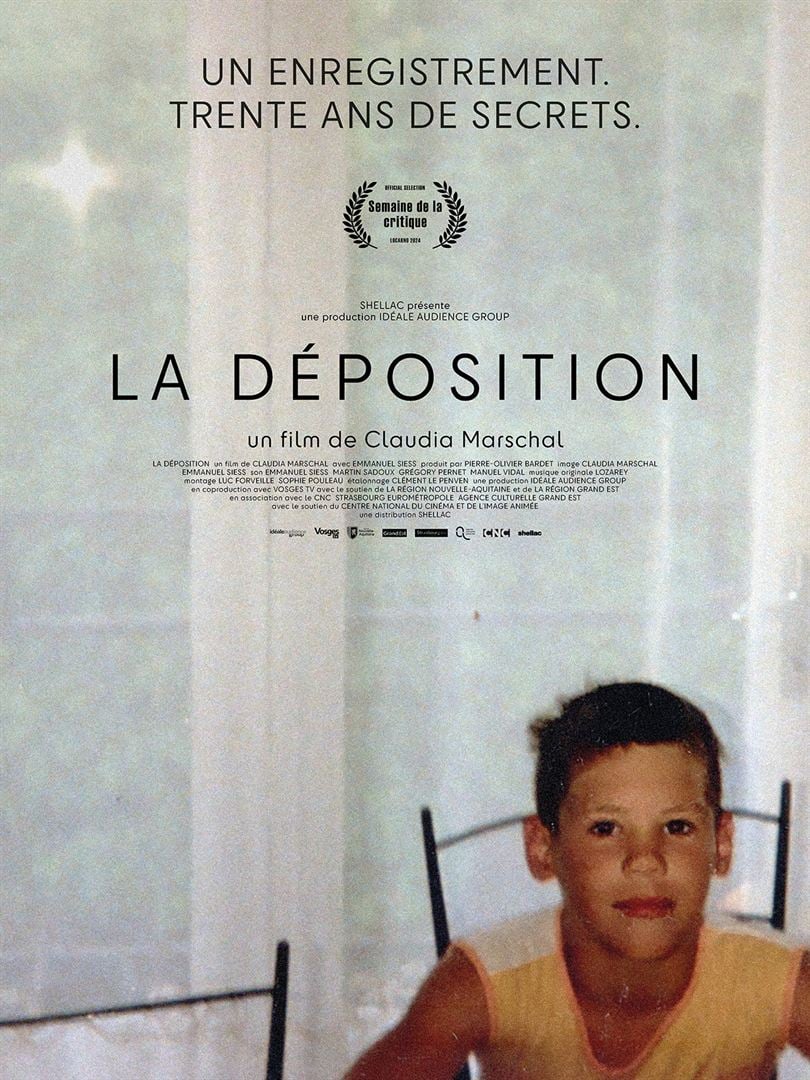

En 1993, Emmanuel Siess, alors âgé de treize ans à peine, a été abusé par un prêtre à qui il vouait une confiance absolue. Ses parents n’ont pas cru leur enfant qui leur avait aussitôt rapporté les faits. Près de trente ans plus tard, après y avoir longuement réfléchi et contacté l’archevêque de Strasbourg, Emmanuel décide de porter plainte à la gendarmerie. Sa cousine, Claudia Marschal, une réalisatrice formée à l’école documentaire de Lussas (Ardèche), filme sa déposition.

En 1993, Emmanuel Siess, alors âgé de treize ans à peine, a été abusé par un prêtre à qui il vouait une confiance absolue. Ses parents n’ont pas cru leur enfant qui leur avait aussitôt rapporté les faits. Près de trente ans plus tard, après y avoir longuement réfléchi et contacté l’archevêque de Strasbourg, Emmanuel décide de porter plainte à la gendarmerie. Sa cousine, Claudia Marschal, une réalisatrice formée à l’école documentaire de Lussas (Ardèche), filme sa déposition.

Depuis l’admirable travail mené par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) présidée par Jean-Marc Sauvé, on en sait plus sur ce sujet longtemps tabou : son rapport estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de victimes, surtout de jeunes garçons, d’abus commis par quelque trois mille pédo-criminels au sein de l’Eglise catholique depuis les années 50.

Emmanuel fut l’un d’entre eux, dont l’histoire serait banale si elle n’était pas dramatique. Elle a pour cadre le Sundgau haut-rhinois, à la frontière de l’Allemagne et de la Suisse. Benjamin d’une fratrie de trois enfants, délaissé par ses parents que la gestion quotidienne de leur bar-restaurant accaparait, hypersensible, Emmanuel est très pieux depuis sa tendre enfance. Il devient servant de messe et se rapproche du nouveau curé de la paroisse. Emmanuel raconte comment, un jour d’orage, le prêtre prenant prétexte de la pluie, l’a dénudé et caressé. Les faits sont prescrits car ils constituent des agressions sexuelles. Y aurait-il eu viol, ils ne l’auraient pas été, la prescription s’étendant désormais trente ans après la majorité du mineur violé.

Le documentaire de Claudia Marschal utilise les vieilles photos et les films Super-8 tournés pendant l’enfance d’Emmanuel. On y voit une France profondément rurale, qui me rappelle celle de mon enfance dix ans plus tôt, avec ses fêtes familiales copieusement arrosées. Emmanuel est le héros du film. Il a aujourd’hui près de quarante ans. C’est un bel homme qui assume son homosexualité sans ambages et qui est toujours en quête spirituelle : il a quitté l’Eglise catholique pour l’Eglise évangélique. Le père d’Emmanuel est l’autre héros du film : c’est un homme fruste qui s’exprime avec un très fort accent, animé par une foi profonde, presqu’idolâtre. Il est taraudé par le remords d’avoir fait la sourde oreille au témoignage de son fils et voudrait maladroitement rattraper le temps perdu.

J’ai eu la chance d’assister au Saint-André-des-arts au débat qui a suivi la projection du film, le jour de sa sortie, en présence de sa réalisatrice. Claudia Marschal a expliqué sa démarche avec beaucoup d’intelligence, refusant d’en faire le film d’un thème – les abus sexuels dans l’Eglise – ou d’une cause – la condamnation du père Hubert qui continue, comme si de rien n’était, à officier dans la même Église, située juste à côté du domicile familial.

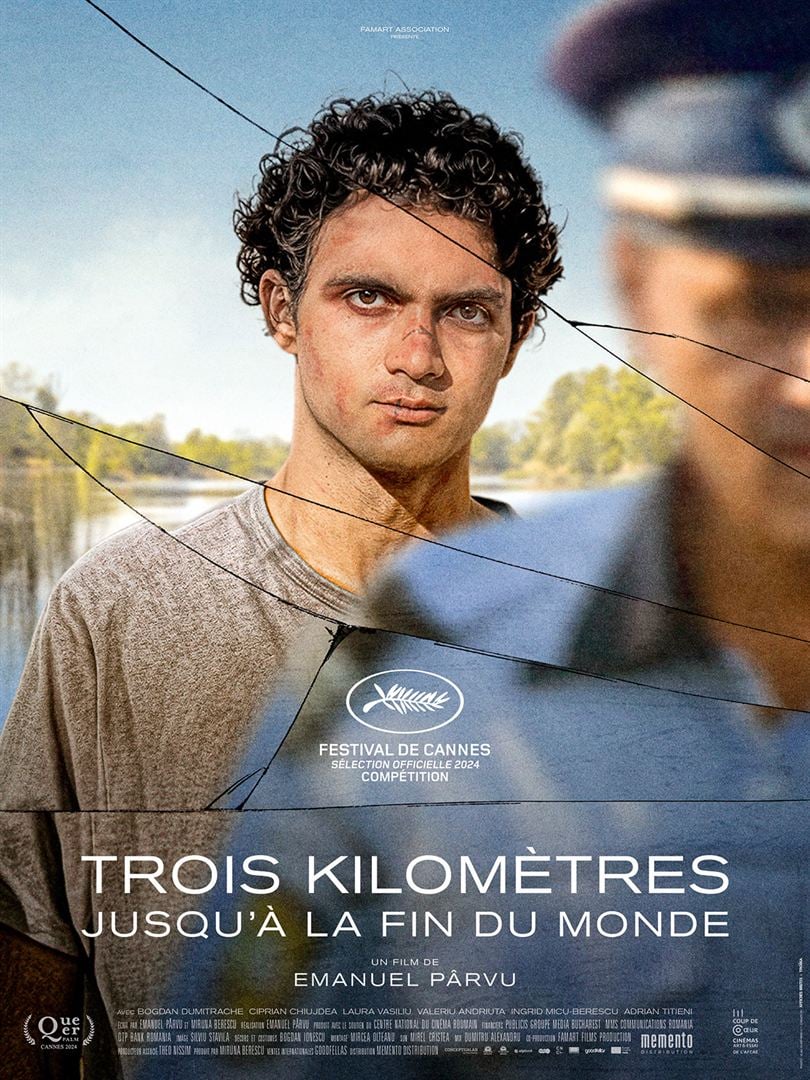

Adi, dix-sept ans, est pensionnaire à la ville. Son baccalauréat en poche, il passe les vacances dans le petit village de pêcheurs de ses parents, perdu dans un bras du delta du Danube. Une nuit, il y est sauvagement agressé. Le chef de la police locale identifie rapidement les deux auteurs de l’agression ; mais la découverte de leur mobile va le conduire à chercher à étouffer l’affaire, avec la complicité des propres parents d’Adi et du prêtre de la paroisse.

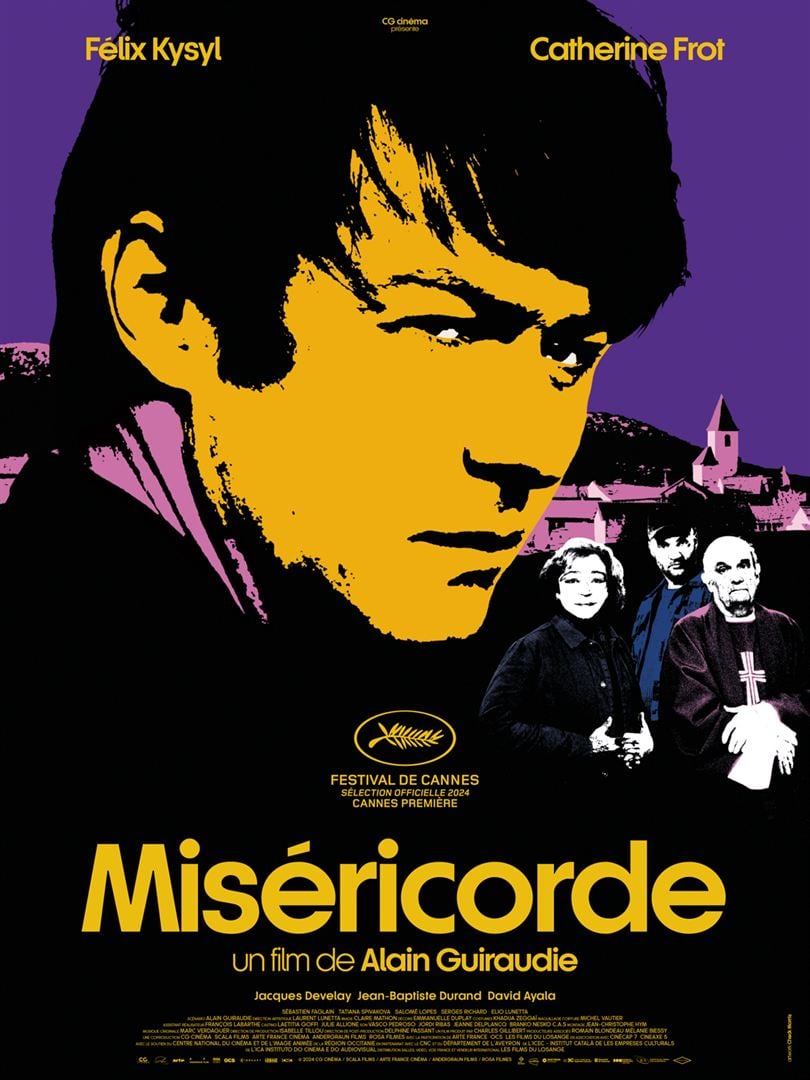

Adi, dix-sept ans, est pensionnaire à la ville. Son baccalauréat en poche, il passe les vacances dans le petit village de pêcheurs de ses parents, perdu dans un bras du delta du Danube. Une nuit, il y est sauvagement agressé. Le chef de la police locale identifie rapidement les deux auteurs de l’agression ; mais la découverte de leur mobile va le conduire à chercher à étouffer l’affaire, avec la complicité des propres parents d’Adi et du prêtre de la paroisse. À la mort du boulanger dont il fut longtemps l’apprenti, avant de partir s’installer à la ville, Jérémie (Félix Kysyl) revient dans son village natal de l’Aveyron. Il y retrouve Martine (Catherine Frot), la veuve du boulanger, Vincent, son fils soupe-au-lait, et Walter, un ami d’enfance.

À la mort du boulanger dont il fut longtemps l’apprenti, avant de partir s’installer à la ville, Jérémie (Félix Kysyl) revient dans son village natal de l’Aveyron. Il y retrouve Martine (Catherine Frot), la veuve du boulanger, Vincent, son fils soupe-au-lait, et Walter, un ami d’enfance. À Dunkerque dans les années 80, Jackie (Mallory Wanecque) et Clotaire (Malik Frikah) se rencontrent devant le lycée dont elle est une élève studieuse et qu’il a quitté prématurément. Orpheline de mère, Jackie est élevée par un père aimant (Alain Chabat) dans une banlieue bourgeoise. Aîné d’une nombreuse fratrie, Clotaire est issu d’un milieu ouvrier plus modeste.

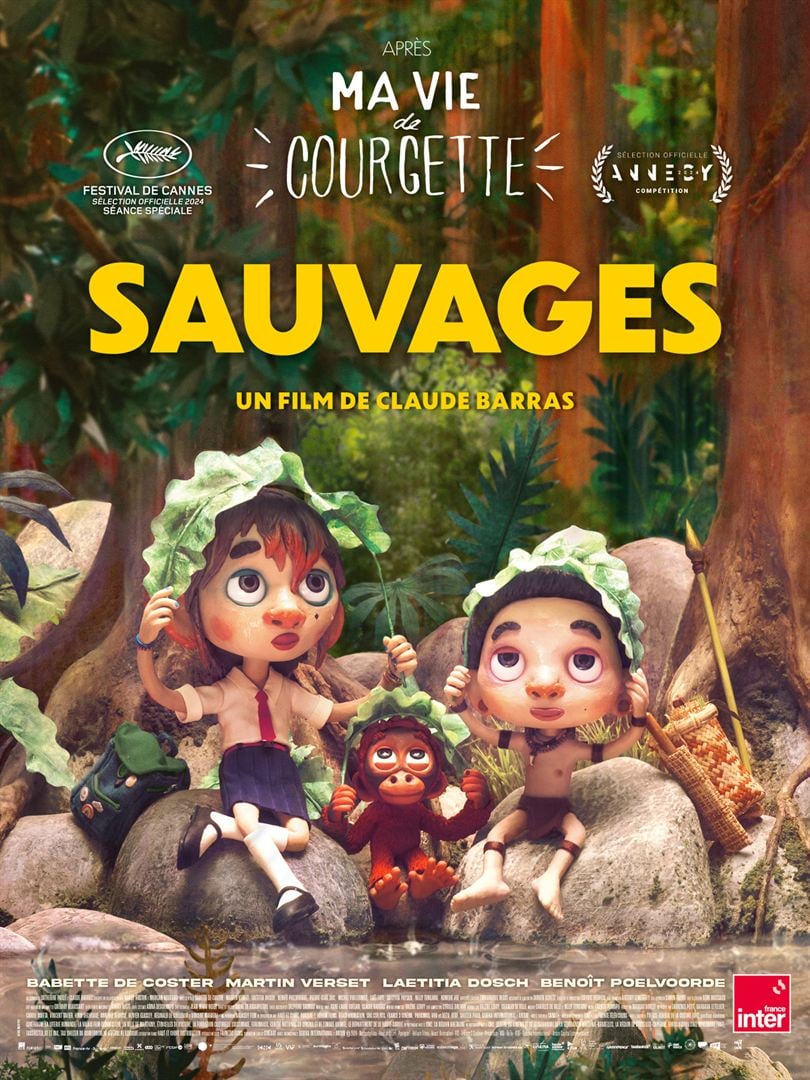

À Dunkerque dans les années 80, Jackie (Mallory Wanecque) et Clotaire (Malik Frikah) se rencontrent devant le lycée dont elle est une élève studieuse et qu’il a quitté prématurément. Orpheline de mère, Jackie est élevée par un père aimant (Alain Chabat) dans une banlieue bourgeoise. Aîné d’une nombreuse fratrie, Clotaire est issu d’un milieu ouvrier plus modeste. Kéria, onze ans, a grandi seule avec son père à la ville. Sa mère faisait partie des Penan, une population nomade menacée par l’industrie de l’huile de palme. À l’occasion d’une expédition dans la jungle environnante, Kéria recueille Oshi, un bébé orang-outan dont la mère est abattue sous ses yeux par les garde-chasse. La fuite d’Oshi dans la jungle, avec Selaï, le cousin de Kéria, un Penan, , la conduit à renouer avec ses racines alors que les bulldozers de la multinationale qui emploie le père de Kéria continuent leur entreprise funeste de déforestation.

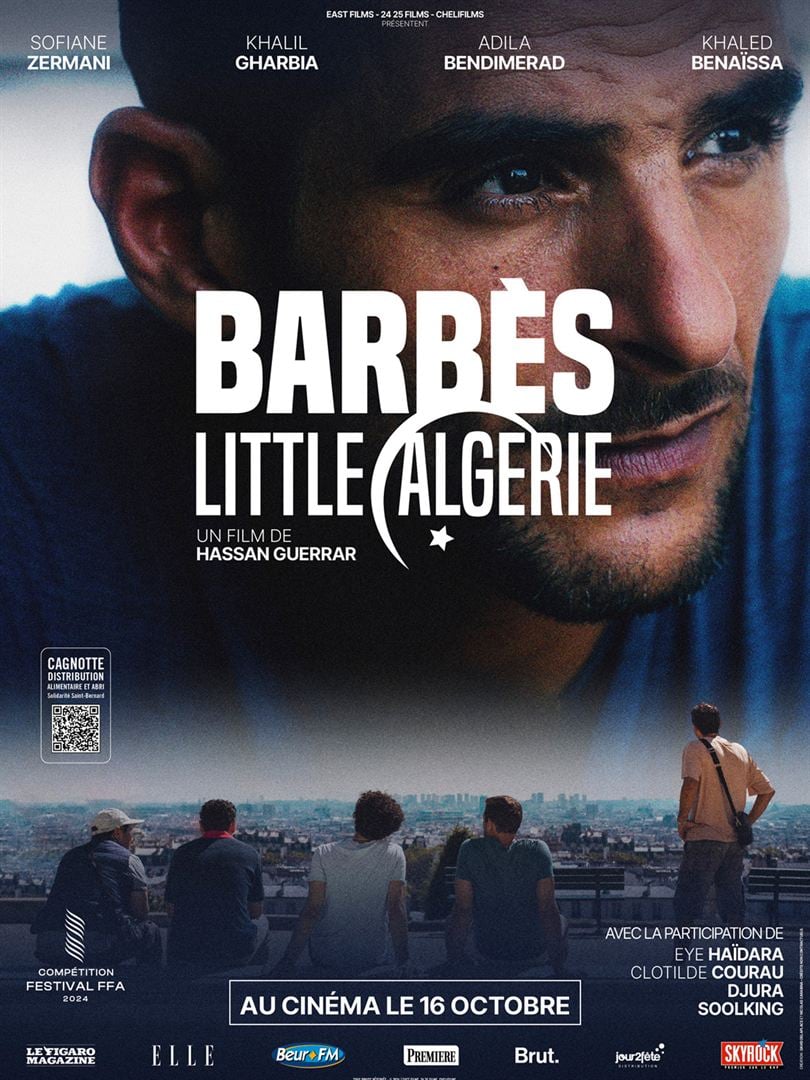

Kéria, onze ans, a grandi seule avec son père à la ville. Sa mère faisait partie des Penan, une population nomade menacée par l’industrie de l’huile de palme. À l’occasion d’une expédition dans la jungle environnante, Kéria recueille Oshi, un bébé orang-outan dont la mère est abattue sous ses yeux par les garde-chasse. La fuite d’Oshi dans la jungle, avec Selaï, le cousin de Kéria, un Penan, , la conduit à renouer avec ses racines alors que les bulldozers de la multinationale qui emploie le père de Kéria continuent leur entreprise funeste de déforestation. Algérien immigré de longue date à Paris, Malek (Sofiane Zermani (rappeur freestyle connu sous son nom de scène Sofiane ou Fianso) emménage à Barbès en plein Covid, dans l’attente de la réouverture imminente de sa petite entreprise de service informatique dans le 12ème. C’est le moment que choisit son neveu Riyad pour débarquer à Paris et s’installer chez lui.

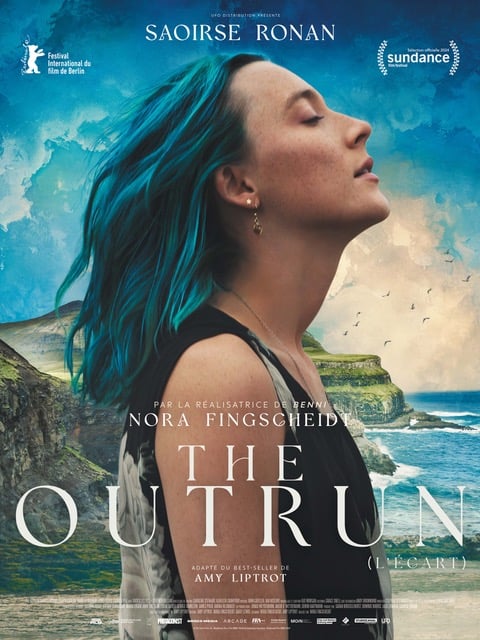

Algérien immigré de longue date à Paris, Malek (Sofiane Zermani (rappeur freestyle connu sous son nom de scène Sofiane ou Fianso) emménage à Barbès en plein Covid, dans l’attente de la réouverture imminente de sa petite entreprise de service informatique dans le 12ème. C’est le moment que choisit son neveu Riyad pour débarquer à Paris et s’installer chez lui. Rona a bientôt trente ans. Elle est alcoolique. Son addiction a lentement gangréné sa vie professionnelle et personnelle, poussant à bout son compagnon Daynin, acculé à la rupture. En dernier ressort, Rona décide de quitter Londres et de rentrer chez elle, dans les îles Orcades, à l’extrême nord de l’Ecosse. Elle devra y solder ses traumas infantiles et y trouvera peut-être le chemin de la rédemption.

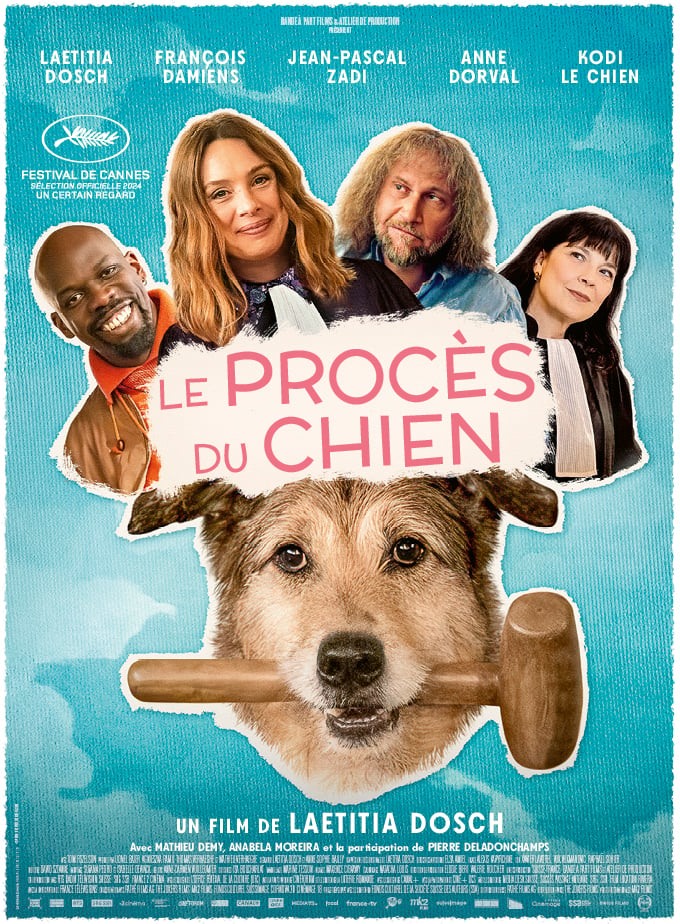

Rona a bientôt trente ans. Elle est alcoolique. Son addiction a lentement gangréné sa vie professionnelle et personnelle, poussant à bout son compagnon Daynin, acculé à la rupture. En dernier ressort, Rona décide de quitter Londres et de rentrer chez elle, dans les îles Orcades, à l’extrême nord de l’Ecosse. Elle devra y solder ses traumas infantiles et y trouvera peut-être le chemin de la rédemption. Avril Luciani (Laetitia Dosch) est une avocate suisse qui ne sait pas dire non aux clients, même les plus improbables. C’est ainsi, contre l’avis de son patron (Pierre Deladonchamps), qu’elle accepte d’assurer la défense de Dariuch Michovski (François Damiens). Son chien Cosmos est menacé d’être euthanasié pour avoir mordu et défiguré la femme de ménage portugaise de son maître. Me Luciani opte pour une ligne de défense audacieuse et revendique, pour Cosmos, le statut de sujet de droit, alors que le Code civil suisse l’assimile à une chose.

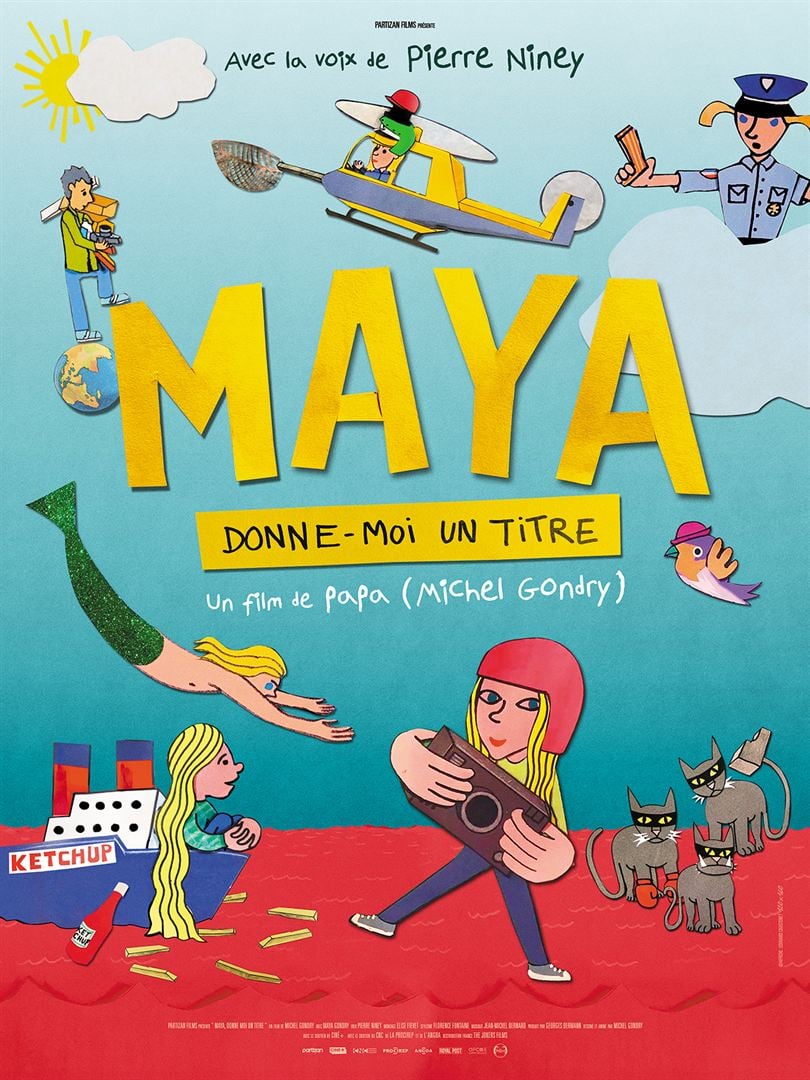

Avril Luciani (Laetitia Dosch) est une avocate suisse qui ne sait pas dire non aux clients, même les plus improbables. C’est ainsi, contre l’avis de son patron (Pierre Deladonchamps), qu’elle accepte d’assurer la défense de Dariuch Michovski (François Damiens). Son chien Cosmos est menacé d’être euthanasié pour avoir mordu et défiguré la femme de ménage portugaise de son maître. Me Luciani opte pour une ligne de défense audacieuse et revendique, pour Cosmos, le statut de sujet de droit, alors que le Code civil suisse l’assimile à une chose. Séparé de sa fille Maya par l’Atlantique et le confinement, Michel Gondry a longtemps communiqué avec elle via Internet. Elle lui donnait le titre d’une histoire qui la mettait en scène (« Maya prend son bain », Maya et le hamac »…) ; il lui bricolait en retour, avec des feuilles de dessin, de la colle et des ciseaux, des dessins animés filmés en stop motion, image après image.

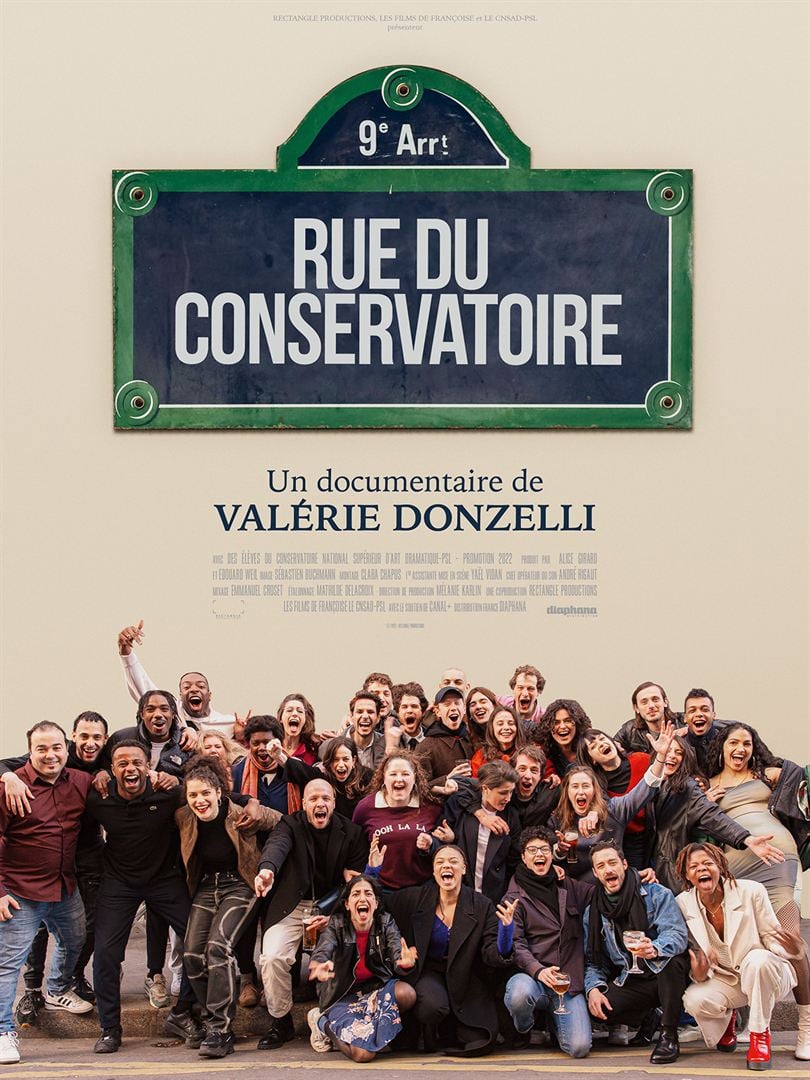

Séparé de sa fille Maya par l’Atlantique et le confinement, Michel Gondry a longtemps communiqué avec elle via Internet. Elle lui donnait le titre d’une histoire qui la mettait en scène (« Maya prend son bain », Maya et le hamac »…) ; il lui bricolait en retour, avec des feuilles de dessin, de la colle et des ciseaux, des dessins animés filmés en stop motion, image après image. La réalisatrice Valérie Donzelli est revenue au Conservatoire national supérieur d’art dramatique dont elle avait raté le concours d’entrée en 1996, pour y donner une master class. Elle s’attache à une élève, Clémence Coullon, et décide de filmer la pièce que celle-ci monte avec ses camarades pour clore leur scolarité. Il s’agit d’une version moderne et détournée de Hamlet.

La réalisatrice Valérie Donzelli est revenue au Conservatoire national supérieur d’art dramatique dont elle avait raté le concours d’entrée en 1996, pour y donner une master class. Elle s’attache à une élève, Clémence Coullon, et décide de filmer la pièce que celle-ci monte avec ses camarades pour clore leur scolarité. Il s’agit d’une version moderne et détournée de Hamlet.