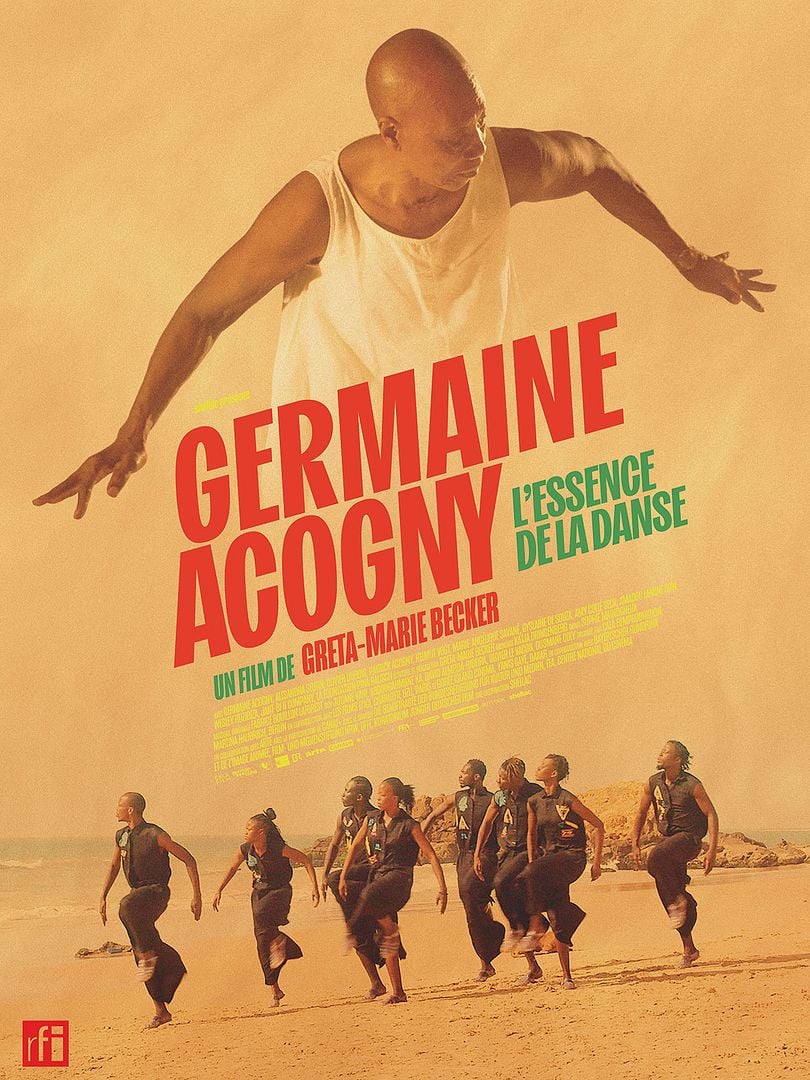

La danseuse Germaine Acogny a créé à Toubab Dialaw, sur la Petite Côte, à l’est de Dakar, un lieu unique, l’École des sables. Le documentaire très classique de l’Allemande Greta-Marie Becker nous en ouvre les portes.

Avec quelques images d’archives, il revient sur l’histoire de cette danseuse née au Bénin en 1944, élève de Béjart, qui administra pour lui dans les années 70 l’antenne africaine de son école de danse à Dakar avant de voler de ses propres ailes.

La documentariste a gagné la confiance de la danseuse qui lui a ouvert son intimité et lui a raconté le couple étonnant qu’elle forme avec Helmut Vogt, un architecte allemand qui a dressé les plans de l’École des sables.

Une structure est née, dans un site splendide. Des stages de danse y sont organisés, qui attirent des danseurs du continent africain et d’ailleurs. On aurait aimé en savoir plus sur leur organisation et sur le recrutement des danseurs. Ces stages sont-ils ouverts à tous ? ou bien ses participants sont-ils sélectionnés ? Qui les finance ? les danseurs ? leurs compagnies ? leurs pays ? les tarifs varient-ils selon que le stagiaire est africain ou pas ? Germaine Acogny dirige-t-elle une compagnie par ailleurs qui recruterait ses danseurs parmi ses anciens stagiaires ?

On est un peu frustré de ces questions sans réponse. On se console en regardant les danseurs s’exercer. On voit aussi quelques images des spectacles donnés par Germaine Acogny elle-même en solo ou avec ses danseurs, par exemple Le Sacre du printemps ou dans Fagaala sur le génocide au Rwanda.