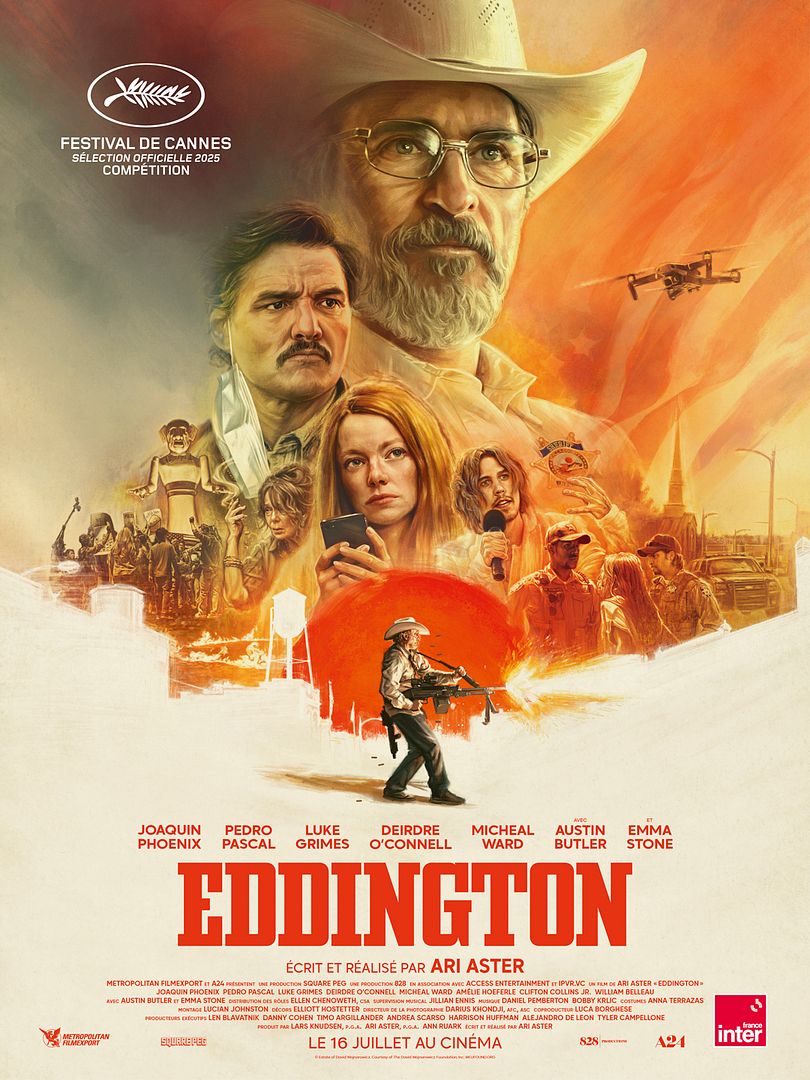

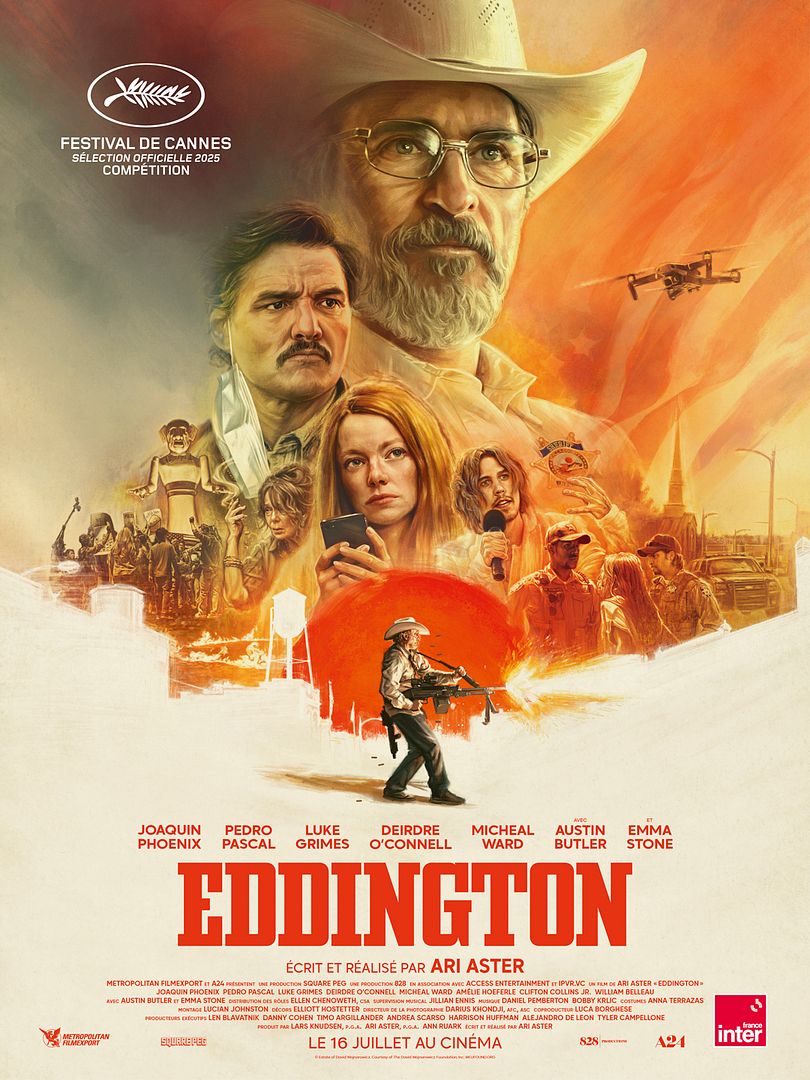

À Eddington, une bourgade du Nouveau-Mexique, pendant la pandémie du Covid, deux hommes s’affrontent. Le maire, Ted Garcia (Pedro Pascal), fait campagne pour sa réélection. Le sheriff, Joe Cross (Joaquin Phoenix), se dresse contre lui et présente sa candidature. Au cœur de leur conflit : la construction d’un centre de stockage de données, la mise en œuvre des mesures de distanciation sociale décidées pour enrayer la pandémie et des secrets enfouis autour de Louise (Emma Stone), la femme de Joe. Tout dégénère quand des manifestants Black Lives Matter viennent défiler dans les rues de la paisible bourgade.

Ari Aster est devenu l’enfant prodige de Hollywood, et de la société de production A24 qui y donne le la, avec deux films qui ont réinventé la grammaire du film d’horreur, Hérédité et Midsommar (mon film préféré de 2019). Le troisième, Beau is Afraid, donnait le beau (!), ou plutôt le mauvais, rôle à Joaquin Phoenix. C’est lui qui, au risque de voler la vedette à ses prestigieux partenaires, est encore au centre du quatrième film d’Ari Aster qui, en apparence, est plus mainstream.

Il s’agit d’un néo-western qui brasse des sujets très contemporains. Le premier est notre réaction au confinement décidé pour enrayer la propagation du Covid : faut-il l’appliquer avec une rigueur d’airain comme le prône le maire ? ou autoriser au cas par cas des dérogations comme le croit le sheriff, qui prend le parti d’un client asthmatique d’une supérette interdit d’accès au motif qu’il refuse de porter un masque ?

Le sujet, qui n’a pas encore été si souvent traité alors qu’il nous a tous universellement touchés, aurait pu à lui seul nourrir tout un film. Mais Ari Aster a le défaut des bons élèves qui, voulant bien faire, en font trop. À ce premier sujet, il en surajoute d’autres : le complotisme, dont les différentes variables (ou variants !) sont incarnés par la mère de Louise et par un séduisant gourou, le racisme avec le mouvement Black Lives Matter et la culpabilité tournée en ridicule des jeunes Blancs qui y adhérent, le pouvoir insidieux des GAFA, l’omniprésence des écrans et l’effet amplificateur des réseaux sociaux, les droits des Amérindiens, etc…

La coupe est pleine. Elle déborde vite. D’autant que le scénario de Eddington prend des bifurcations étonnantes. Je pensais que le film raconterait la campagne électorale mettant aux prises les deux candidats, avec son lot de rebondissements et son issue indécise. Je m’en serais volontiers satisfait et pense que le film aurait été excellent. Mais brutalement, alors que rien ne le laissait augurer, il prend une direction différente. Je n’en dirai pas plus pour laisser à ceux qui ne l’ont pas encore vu le plaisir de le decouvrir. Mais je peux dire que toute la subtilité de la première partie du film disparaît laissant la place à un combat manichéen avec des ennemis que je n’ai pas réussi à identifier (merci de m’éclairer en mp).

À cette seconde partie binaire se greffe, alors que le film n’a déjà que trop duré, un long épilogue censé se dérouler quelques années (?) après les faits. Sous couvert de raconter ce que chaque personnage est devenu, comme le font traditionnellement les épilogues hollywoodiens, il a en fait rajouté à ma perplexité et à mon incompréhension.

La bande-annonce