Pourquoi la guerre est le dernier film en date d’Amos Gitaï, le grand réalisateur israélien. Projeté à la Mostra de Venise en septembre 2024, il n’a pas encore trouvé de distributeur en France. J’ai eu la chance de le voir au MK2 Beaubourg.

Pourquoi la guerre fait fond sur les deux courriers que se sont écrits Albert Einstein et Sigmund Freud à l’initiative de la Société des Nations en 1932. Le scientifique, interprété par Micha Lescot, et le père de la psychanalyste, joué par Mathieu Amalric (auquel Amos Gitai avait déjà fait traverser Jérusalem en tramway) recherchent les moyens d’éviter au monde les fléaux de la guerre et, pour ce faire, s’interrogent sur ses origines.

On dira que le propos est d’une brûlante actualité. Je n’en suis pas si sûr. Les échanges entre Einstein et Freud, non contents d’être terriblement fumeux et indigestes, m’ont semblé hors d’âge. Car, si la guerre n’a pas disparu, elle présente aujourd’hui des caractéristiques bien différentes de celles de la Grande Guerre dont les deux épistoliers redoutaient, à raison, la réédition.

Les deux acteurs sont parfaitement grimés pour ressembler le plus possible à leurs illustres personnages. Ils sont filmés avec une fausse distanciation brechtienne dans des postures très théâtrales déclamant leur texte alors même que la forme épistolaire n’avait pas la vocation à être déclamée. S’intercalent entre leurs face-à-face quelques parenthèses musicales d’une grande beauté et des scènes énigmatiques, interprétées par Irène Jacob (une fidèle d’Amos Gitai qui jouait récemment le premier rôle de Shikun) que rejoint son mari, Jérôme Kircher, pour une scène de ménage censée peut-être montrer que la violence au sein du couple est la métaphore de la guerre entre les Nations.

On s’ennuie ferme devant ce cinéma faussement expérimental et on se désespère qu’Amos Gitai qui signa des films si marquants au tournant des années 2000 (Kadosh, Kippour, Kedma), se perde depuis quelques années dans des chemins de traverse aux allures de cul-de-sac.

Londres en 1941 est victime des bombardements aériens de l’aviation allemande. Sa population se terre dans les abris sous-terrains. Ses enfants sont envoyés loin de la capitale. Mais le petit George, neuf ans, refuse d’être séparé de sa mère, Rita (Saoirse Ronan), qui l’élève seule. Il saute du train qui le conduit à la campagne et revient, à ses risques et périls, à Londres. Apprenant sa disparition, sa mère, folle d’inquiétude, part à sa recherche.

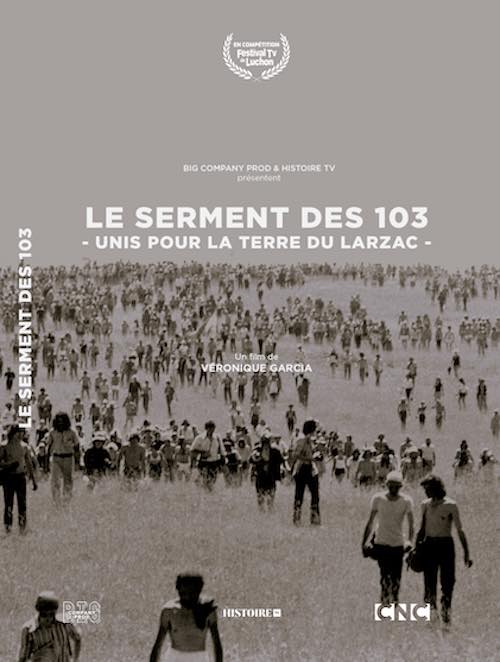

Londres en 1941 est victime des bombardements aériens de l’aviation allemande. Sa population se terre dans les abris sous-terrains. Ses enfants sont envoyés loin de la capitale. Mais le petit George, neuf ans, refuse d’être séparé de sa mère, Rita (Saoirse Ronan), qui l’élève seule. Il saute du train qui le conduit à la campagne et revient, à ses risques et périls, à Londres. Apprenant sa disparition, sa mère, folle d’inquiétude, part à sa recherche. Le 28 mars 1972, 103 des 108 propriétaires fonciers du Larzac menacés par l’extension d’un camp militaire, annoncée six mois plus tôt par le ministre de la défense Michel Debré, signaient le serment de s’opposer à tout prix à leur expropriation. À l’occasion du cinquantenaire de cet appel, la chaîne Histoire TV a commandé à Véronique Garcia un 55-minutes. Une salle parisienne proche de mon domicile a organisé une projection débat.

Le 28 mars 1972, 103 des 108 propriétaires fonciers du Larzac menacés par l’extension d’un camp militaire, annoncée six mois plus tôt par le ministre de la défense Michel Debré, signaient le serment de s’opposer à tout prix à leur expropriation. À l’occasion du cinquantenaire de cet appel, la chaîne Histoire TV a commandé à Véronique Garcia un 55-minutes. Une salle parisienne proche de mon domicile a organisé une projection débat. En 1918, au Texas, Pearl est une jeune fille en fleurs dont le mari parti à la guerre ne donne plus de nouvelles. Pearl étouffe à la ferme entre une mère tyrannique et un père paralysé par une attaque cérébrale. Une audition se tient dans quelques jours où elle compte concourir qui lui permettrait de réaliser son rêve : monter sur scène, quitter cette bourgade et devenir enfin une star.

En 1918, au Texas, Pearl est une jeune fille en fleurs dont le mari parti à la guerre ne donne plus de nouvelles. Pearl étouffe à la ferme entre une mère tyrannique et un père paralysé par une attaque cérébrale. Une audition se tient dans quelques jours où elle compte concourir qui lui permettrait de réaliser son rêve : monter sur scène, quitter cette bourgade et devenir enfin une star. Leonard Bernstein (1918-1990) est beaucoup plus célèbre aux Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est dire la notoriété de ce compositeur de génie qui fut aussi un immense chef d’orchestre, un pédagogue hors pair et un dénicheur de talents.

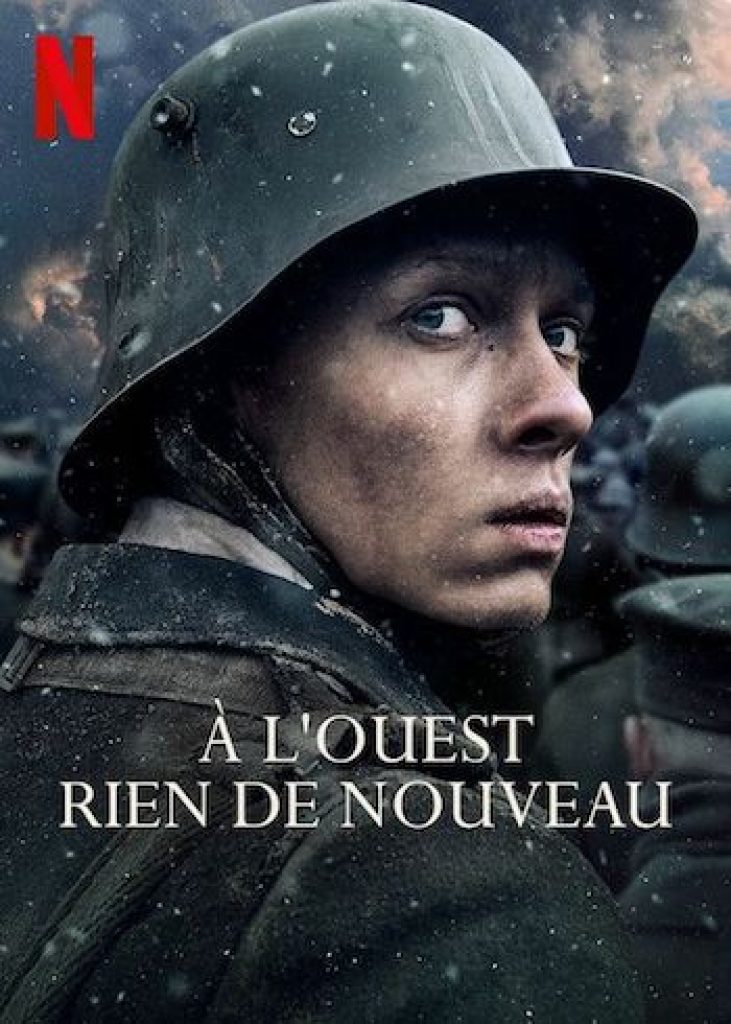

Leonard Bernstein (1918-1990) est beaucoup plus célèbre aux Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est dire la notoriété de ce compositeur de génie qui fut aussi un immense chef d’orchestre, un pédagogue hors pair et un dénicheur de talents. À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ?

À peine sorti de l’adolescence, Paul Bäumer décide, contre la volonté de ses parents, de s’engager avec plusieurs camarades d’école dans les rangs de l’armée allemande en 1917. Envoyé en France, au Chemin des Dames, il plonge dans l’horreur de la guerre de tranchées. La fin des combats approche. Les plénipotentiaires allemands, dirigés par le social-démocrate Matthias Erzberger (Daniel Brühl), négocient à Rethondes. Mais pendant ce temps les deux états-majors continuent à se livrer une guerre sans répit. Paul survivra-t-il jusqu’à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l’année 1918 ? C’est l’histoire d’une rencontre improbable à Columbus dans l’Ohio entre deux individus dont les chemins n’auraient pas dû se croiser.

C’est l’histoire d’une rencontre improbable à Columbus dans l’Ohio entre deux individus dont les chemins n’auraient pas dû se croiser. Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando.

Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando. En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies.

En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies.