Le jeune Agu coule des jours heureux dans une petite ville d’Afrique de l’Ouest entre son père, sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Mais la guerre civile menace cet Eden. Sa mère et sa sœur doivent s’enfuir à la capitale. Quand l’armée régulière exécute sous ses yeux son père et son frère, Agu n’a d’autre alternative que de s’enfuir dans la jungle. Il y est recueilli par un bataillon d’enfants-soldats dirigé par un « commandant (Idris Elba) aussi charismatique que violent.

Le jeune Agu coule des jours heureux dans une petite ville d’Afrique de l’Ouest entre son père, sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Mais la guerre civile menace cet Eden. Sa mère et sa sœur doivent s’enfuir à la capitale. Quand l’armée régulière exécute sous ses yeux son père et son frère, Agu n’a d’autre alternative que de s’enfuir dans la jungle. Il y est recueilli par un bataillon d’enfants-soldats dirigé par un « commandant (Idris Elba) aussi charismatique que violent.

En 2005, Uzodinma Iweala publiait Beasts of No Nation, un court roman de deux cents pages à peine (traduit en français trois ans plus tard aux Editions de l’olivier sous le titre Bêtes sans patrie). Après d’âpres négociations, Netflix – qui n’était pas encore la plateforme qu’elle est devenue – en achetait les droits et confiait au réalisateur américain Cary Fukunaga le soin d’en faire un film. Anticipant les débats qui agitèrent la sortie de Roma trois ans plus tard et son triomphe aux Oscars, la profession se déchirait sur l’accueil à réserver à Beasts of No Nation, privé de salles, directement diffusé en ligne.

Beasts of No Nation a un immense atout et un sévère handicap : Idris Elba.

L’immense acteur, qui aurait fait un James Bond d’exception, aimante le film – qu’il a par ailleurs co-produit. Il l’aimante par son charisme. Il l’aimante aussi par l’ambiguïté de son personnage, un criminel de guerre, ivre de pouvoir, violent et pédophile qui, malgré ses défauts rédhibitoires, réussit pourtant à être attachant. Pendant tout le film, le spectateur résiste contre la sympathie spontanée que l’acteur inspire. Ce pourrait être un défaut de scénario ; mais tout bien réfléchi, ce n’en est pas un, le jeune Agu éprouvant lui aussi un infini besoin de reconnaissance de la part de ce père de substitution.

Le défaut de construction est ailleurs. Idris Elba est si fascinant, si charismatique, si omniprésent à l’écran, qu’il fait dévier la focale du film. Les enfants-soldats auraient dû être son sujet, comme c’était le sujet du film, à travers l’expérience d’Agu, sa séparation traumatisante d’avec les siens, les violences barbares qu’il subit ou qu’il inflige (âmes sensibles s’abstenir), les drogues hallucinogènes qu’il ingurgite, les privations débilitantes qu’il endure. Le jeune acteur ne s’en sort pas si mal, évitant le cabotinage qui pollue si souvent le jeu à son âge. mais face à Idris Elba, il ne peut pas faire le poids. Beasts of No Nation n’est pas un film sur les enfants-soldats ; c’est un film sur le colonel Kurz !

Alors que la crise des missiles de Cuba place États-Unis et URSS au bord du gouffre fin 1962, un match d’échecs se déroule à Varsovie entre un grand maître soviétique et un génie des mathématiques, appelé à la dernière minute pour remplacer le joueur américain qui vient d’être mystérieusement assassiné.

Alors que la crise des missiles de Cuba place États-Unis et URSS au bord du gouffre fin 1962, un match d’échecs se déroule à Varsovie entre un grand maître soviétique et un génie des mathématiques, appelé à la dernière minute pour remplacer le joueur américain qui vient d’être mystérieusement assassiné. Comment raconter les Panama Papers ? Par un documentaire intelligent façon Inside Job ? Par une fiction sophistiquée façon

Comment raconter les Panama Papers ? Par un documentaire intelligent façon Inside Job ? Par une fiction sophistiquée façon  Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un terroriste d’extrême droite, commet, après une longue planification, un double attentat. Il place dans le centre d’Oslo devant les services du Premier ministre une camionnette remplie d’explosifs. Profitant de la mobilisation des services de police causée par l’explosion, il se rend sur l’île d’Utøya, à une trentaine de kilomètres au nord d’Oslo et il y assassine avec un froid systématisme les jeunes du parti travailliste norvégien qui y étaient réunis en université d’été.

Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un terroriste d’extrême droite, commet, après une longue planification, un double attentat. Il place dans le centre d’Oslo devant les services du Premier ministre une camionnette remplie d’explosifs. Profitant de la mobilisation des services de police causée par l’explosion, il se rend sur l’île d’Utøya, à une trentaine de kilomètres au nord d’Oslo et il y assassine avec un froid systématisme les jeunes du parti travailliste norvégien qui y étaient réunis en université d’été. À une époque où l’homosexualité n’avait pas encore été dépénalisée, le député libéral britannique Jeremy Thorpe (Hugh Grant) a eu une liaison avec le jeune Norman Scott (Ben Whishaw). Craignant le chantage de son amant, il décide de le faire taire.

À une époque où l’homosexualité n’avait pas encore été dépénalisée, le député libéral britannique Jeremy Thorpe (Hugh Grant) a eu une liaison avec le jeune Norman Scott (Ben Whishaw). Craignant le chantage de son amant, il décide de le faire taire. Colin (Anthony Bajon) vient d’avoir dix-huit ans. Il ne supporte plus la mesquinerie de ses parents et rêve de quitter Brest pour aller poursuivre ses études à Paris et y réaliser le rêve de sa vie : l’écriture. Deux êtres le retiennent : sa grand-mère et sa fiancée.

Colin (Anthony Bajon) vient d’avoir dix-huit ans. Il ne supporte plus la mesquinerie de ses parents et rêve de quitter Brest pour aller poursuivre ses études à Paris et y réaliser le rêve de sa vie : l’écriture. Deux êtres le retiennent : sa grand-mère et sa fiancée. Memo est simple d’esprit. Il vit avec sa mère et sa fille, Ova, qu’il élève seul depuis la mort en couches de son épouse dans un petit village turc de carte postale sur les bords de la Méditerranée.

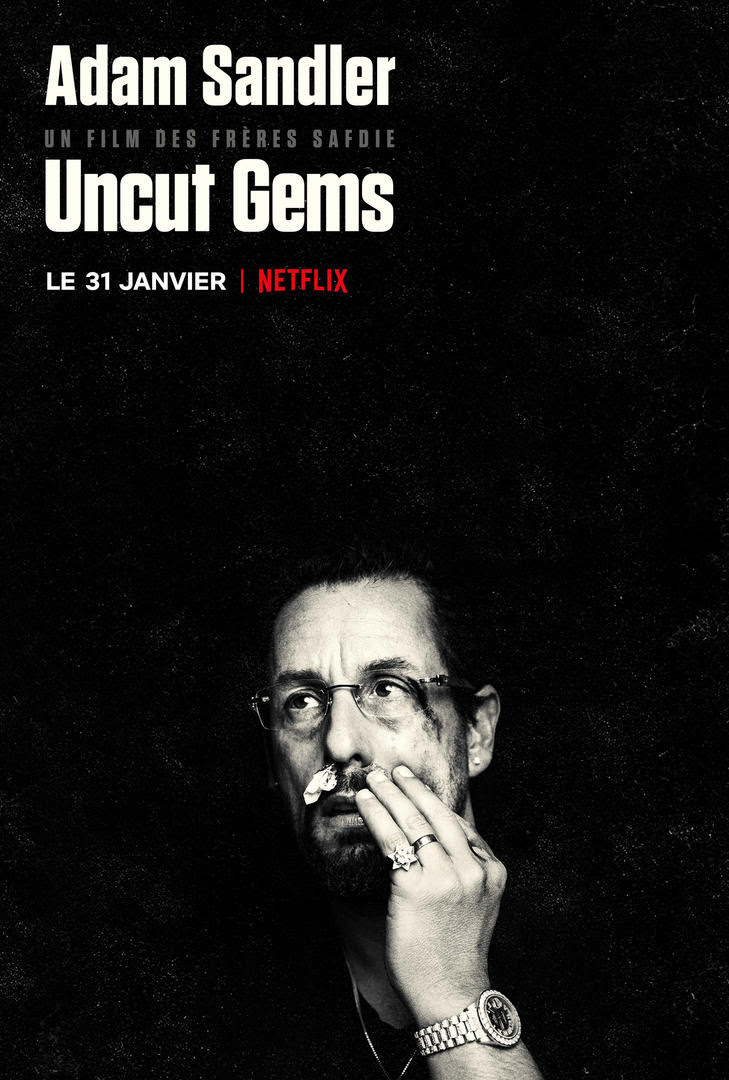

Memo est simple d’esprit. Il vit avec sa mère et sa fille, Ova, qu’il élève seul depuis la mort en couches de son épouse dans un petit village turc de carte postale sur les bords de la Méditerranée. Howard Ratner ne s’arrête jamais. Ce Juif new-yorkais de 48 ans, propriétaire d’une bijouterie, vit dans un angoisse permanente. Atrabilaire, il est convaincu de souffrir du même cancer du côlon que celui qui a emporté son père. Sa vie privée est chaotique, entre sa femme, dont il est en train de se séparer, ses enfants et sa maîtresse qu’il a installée dans l’appartement qu’il possède en ville. Mais c’est surtout ses problèmes d’argent qui le minent. Accro aux paris sportifs et au basket, Howard engage le moindre dollar qu’il gagne sur des mises de plus en plus hasardeuses sans mesurer l’impatience grandissante de ses créanciers qui entendent bien récupérer leur mise. Pour résoudre tous ses problèmes, Howard a peut-être trouvé la martingale : une opale noire éthiopienne dont la valeur estimée avoisine le million de dollars.

Howard Ratner ne s’arrête jamais. Ce Juif new-yorkais de 48 ans, propriétaire d’une bijouterie, vit dans un angoisse permanente. Atrabilaire, il est convaincu de souffrir du même cancer du côlon que celui qui a emporté son père. Sa vie privée est chaotique, entre sa femme, dont il est en train de se séparer, ses enfants et sa maîtresse qu’il a installée dans l’appartement qu’il possède en ville. Mais c’est surtout ses problèmes d’argent qui le minent. Accro aux paris sportifs et au basket, Howard engage le moindre dollar qu’il gagne sur des mises de plus en plus hasardeuses sans mesurer l’impatience grandissante de ses créanciers qui entendent bien récupérer leur mise. Pour résoudre tous ses problèmes, Howard a peut-être trouvé la martingale : une opale noire éthiopienne dont la valeur estimée avoisine le million de dollars. Lucy Mirando (Tilda Swinton), la dirigeante hystérique et narcissique d’une firme multinationale, lance à grands renforts de publicité une nouvelle variété de porc génétiquement modifié, plus charnu et plus goûtu. Mi-dinosaure, mi-hippopotame, la truie Okja, le plus beau des spécimens, a été amoureusement élevée en Corée, dans une ferme perdue dans les montagnes, par une orpheline (Seo-Hyun Ahn) et son grand-père. Le vétérinaire de la firme Mirando (Jake Gyllenhaal méconnaissable) est chargé de la convoyer jusqu’à New York où elle devra être exhibée lors d’une parade géante. Mais, la jeune orpheline, aidée d’un groupe de militants du Front de libération des animaux entend bien faire pièce à ce projet criminel.

Lucy Mirando (Tilda Swinton), la dirigeante hystérique et narcissique d’une firme multinationale, lance à grands renforts de publicité une nouvelle variété de porc génétiquement modifié, plus charnu et plus goûtu. Mi-dinosaure, mi-hippopotame, la truie Okja, le plus beau des spécimens, a été amoureusement élevée en Corée, dans une ferme perdue dans les montagnes, par une orpheline (Seo-Hyun Ahn) et son grand-père. Le vétérinaire de la firme Mirando (Jake Gyllenhaal méconnaissable) est chargé de la convoyer jusqu’à New York où elle devra être exhibée lors d’une parade géante. Mais, la jeune orpheline, aidée d’un groupe de militants du Front de libération des animaux entend bien faire pièce à ce projet criminel. En mars 2003, alors que les États-Unis et le Royaume Uni s’apprêtaient à déclencher les hostilités contre l’Irak de Saddam Hussein en dépit d’une opinion publique hostile à la guerre, Katharine Gun, une employée du GCHQ, le service de renseignements électroniques britannique, a fait fuiter un mémo confidentiel de la NSA demandant à Londres son soutien pour connaître et influencer le vote des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution autorisant le déclenchement des hostilités.

En mars 2003, alors que les États-Unis et le Royaume Uni s’apprêtaient à déclencher les hostilités contre l’Irak de Saddam Hussein en dépit d’une opinion publique hostile à la guerre, Katharine Gun, une employée du GCHQ, le service de renseignements électroniques britannique, a fait fuiter un mémo confidentiel de la NSA demandant à Londres son soutien pour connaître et influencer le vote des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution autorisant le déclenchement des hostilités.