Max (Maxime Boublil) a bientôt quarante ans. À treize ans, en 1993, ses parents (Noémie Lvovsky & Alain Chabat) lui ont offert une caméra. Avec elle, il a filmé sa vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Il a surtout filmé Emma (Alice Isaaz).

Max (Maxime Boublil) a bientôt quarante ans. À treize ans, en 1993, ses parents (Noémie Lvovsky & Alain Chabat) lui ont offert une caméra. Avec elle, il a filmé sa vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Il a surtout filmé Emma (Alice Isaaz).

Osons le dire : Play est un film concept construit à partir de vrais-faux rush, ceux filmés par la caméra de Max tout au long de sa vie. D’où sa structure extrêmement hachée, composée d’une succession de petites saynètes au son dégueulasse, à l’image mal cadrée, et ses nombreuses ellipses qui nous font gaillardement sauter les années (le noir se fait après qu’à quatorze ans Max se fait confisquer sa caméra par sa mère par la faute de ses mauvais résultats scolaires et l’image se rallume quatre ans plus tard au moment où Max passe son bac).

Play est un film générationnel qui raconte les années 90 et 2000. Il le raconte à travers des objets : la PlayStation, les premiers ordinateurs connectés et la stridulation insupportable de leur modem à l’allumage, l’affiche de Romeo + Juliet. Il le fait à travers des événements : la liesse populaire de la Coupe du monde 1998 (mais bizarrement sont passés sous silence le 11 septembre 2001 et le 21 avril 2002). Il le fait surtout à travers des chansons qu’aucun trentenaire ou quadragénaire ne pourra ré-entendre sans taper du pied : Wonderwall de Oasis, Where is my mind des Pixies, American Boy de Estelle, Crazy de Gnarls Barkley…

Play est un film potache qui fait rire aux éclats sans sombrer dans la vulgarité. S’il nous fait tant rire, s’il nous touche autant, c’est qu’il nous fait revivre tous les rites initiatiques que nous avons traversés : le bac, la fac, le permis, la première cuite, le premier joint, les premières amours. Je ne me suis pas encore remis du fou rire piqué devant la scène de l’accident de voiture du jeune Max, qui vient de fêter son permis, avec ses potes et percute un conducteur irascible. On n’avait rien vu d’aussi drôle depuis Les Nouveaux Sauvages.

Et enfin Play est un film romantique sur le vert paradis de nos amours enfantines. Vous savez, fidèle lecteur, qui me lisez depuis plus de quatre ans, combien la nostalgie est un sentiment qui m’émeut. Mettez moi un film qui raconte un souvenir ou une perte, je fonds en larmes et les étoiles pleuvent. Comme de bien entendu, j’ai fondu devant l’idylle contrariée qui, à travers les années, réunit Max et Emma.

Eric Neuhoff a-t-il vu Play ? Ce critique du Figaro vient de commettre un essai rance, couronné par le Prix Renaudot Essai – dont le jury, il est vrai, ne se distingue pas par sa clairvoyance (c’est lui qui en 2013 couronnait Gabriel Matzneff) – dans lequel il conchie le cinéma français. À l’en croire, il n’a rien produit de bon depuis Un taxi mauve et La Gifle. Certes Alice Isaaz ne montre ni ses seins ni son cul – ce qui semble une condition sine qua non pour exciter l’intérêt de Pervers Eric – mais elle a un charme, une fraîcheur, une répartie, une énergie qui nous réconcilient illico avec le cinéma français et avec ses actrices.

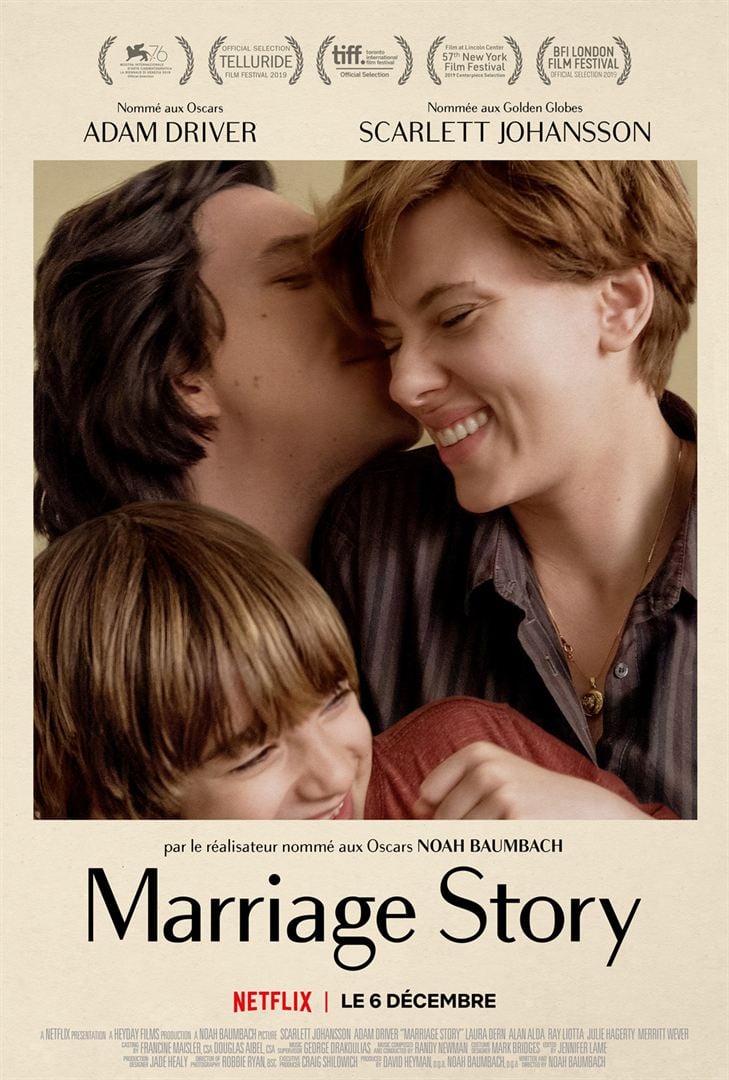

Charlie (Adam Driver) est un metteur en scène qui dirige à New York une troupe d’avant-garde. Nicole (Scarlett Johansson) est une jeune actrice hollywoodienne qui, après avoir rencontré Charlie, a décidé de quitter la Californie pour s’installer et travailler avec lui sur la Côte Est.

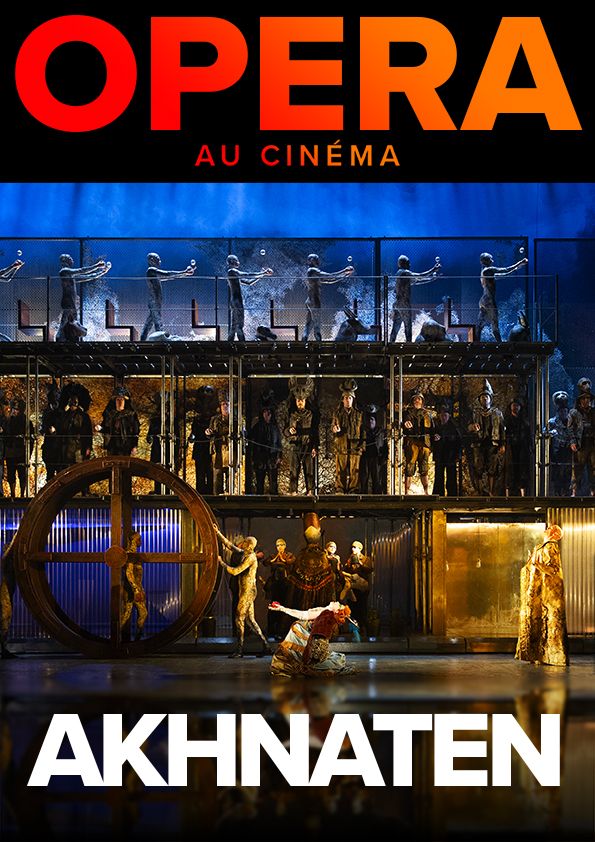

Charlie (Adam Driver) est un metteur en scène qui dirige à New York une troupe d’avant-garde. Nicole (Scarlett Johansson) est une jeune actrice hollywoodienne qui, après avoir rencontré Charlie, a décidé de quitter la Californie pour s’installer et travailler avec lui sur la Côte Est. Les cinémas Pathé Gaumont retransmettaient hier soir en direct la première de Akhnaten au Metropolitan Opera de New York. Cet opéra est l’oeuvre du compositeur américain de musique minimaliste Philip Glass. Il raconte en trois actes la vie du pharaon égyptien de la XVIIIème dynastie qui décida de créer une nouvelle religion monothéiste et de fonder à Amarna une nouvelle capitale.

Les cinémas Pathé Gaumont retransmettaient hier soir en direct la première de Akhnaten au Metropolitan Opera de New York. Cet opéra est l’oeuvre du compositeur américain de musique minimaliste Philip Glass. Il raconte en trois actes la vie du pharaon égyptien de la XVIIIème dynastie qui décida de créer une nouvelle religion monothéiste et de fonder à Amarna une nouvelle capitale. Victor (Daniel Auteuil) est un vieux dessinateur de BD qui affiche volontiers sa détestation du monde qui l’entoure. Sa femme Marianne (Fanny Ardant) étouffe aux côtés de ce misanthrope. Cette brillante psychanalyste a pris un amant (Denis Podalydès) et finit par mettre son ami à la porte.

Victor (Daniel Auteuil) est un vieux dessinateur de BD qui affiche volontiers sa détestation du monde qui l’entoure. Sa femme Marianne (Fanny Ardant) étouffe aux côtés de ce misanthrope. Cette brillante psychanalyste a pris un amant (Denis Podalydès) et finit par mettre son ami à la porte. La Voix des justes est une association qui accueille des enfants et des adolescents autistes, des « cas complexes » que les autres institutions ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre en charge. L’Escale forme des jeunes défavorisés à encadrer ces autistes.

La Voix des justes est une association qui accueille des enfants et des adolescents autistes, des « cas complexes » que les autres institutions ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre en charge. L’Escale forme des jeunes défavorisés à encadrer ces autistes. Maria (Chiara Mastroianni) a beau aimer profondément son mari Richard (Benjamin Biolay), cela ne lui interdit pas de multiplier les aventures. Lorsque Richard découvre la dernière en date, en interceptant un sms sur le téléphone de son épouse, vingt années de félicité maritale s’écroulent.

Maria (Chiara Mastroianni) a beau aimer profondément son mari Richard (Benjamin Biolay), cela ne lui interdit pas de multiplier les aventures. Lorsque Richard découvre la dernière en date, en interceptant un sms sur le téléphone de son épouse, vingt années de félicité maritale s’écroulent. À Alger, au début des années quatre-vingt-dix, Nedjma (Lyna Khoudri) vit à la cité universitaire. Elle étudie les lettres modernes. Passionnée de stylisme, elle dessine, découpe et coud des robes pour ses amies. Avec ses voisines de dortoir, Wassila, Samira et Kahina, elle mène la vie d’une jeune femme libérée, fait le mur, sort en boîte.

À Alger, au début des années quatre-vingt-dix, Nedjma (Lyna Khoudri) vit à la cité universitaire. Elle étudie les lettres modernes. Passionnée de stylisme, elle dessine, découpe et coud des robes pour ses amies. Avec ses voisines de dortoir, Wassila, Samira et Kahina, elle mène la vie d’une jeune femme libérée, fait le mur, sort en boîte. En 1979, Pierre Jarjean (Guillaume Canet) revient d’un long séjour au Wyoming pour racheter à son père (Rufus) la ferme familiale en Mayenne. Galvanisé par ce qu’il a découvert en Amérique, il compte bien appliquer les mêmes méthodes avant-gardistes et transformer la modeste exploitation en agri-business.

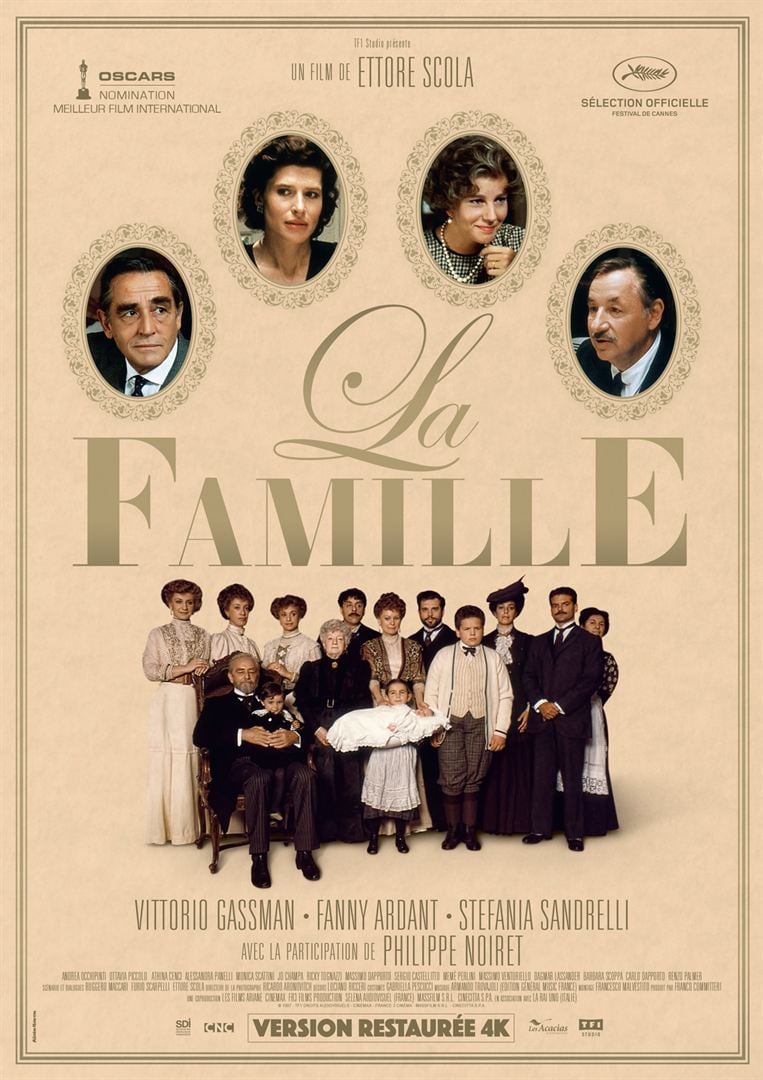

En 1979, Pierre Jarjean (Guillaume Canet) revient d’un long séjour au Wyoming pour racheter à son père (Rufus) la ferme familiale en Mayenne. Galvanisé par ce qu’il a découvert en Amérique, il compte bien appliquer les mêmes méthodes avant-gardistes et transformer la modeste exploitation en agri-business. Carlo (Vittorio Gassman) célèbre son quatre-vingtième anniversaire. Il aura vécu toute sa vie dans le même appartement cossu du centre de Rome. Il y sera né, y aura grandi auprès de son frère Giulio, moins armé que lui face à la vie, qui finira par épouser Amelia, la bonne. Il y aura accueilli son épouse Béatrice (Stefania Sandrelli) dont il aura eu deux enfants et de nombreux petits-enfants.

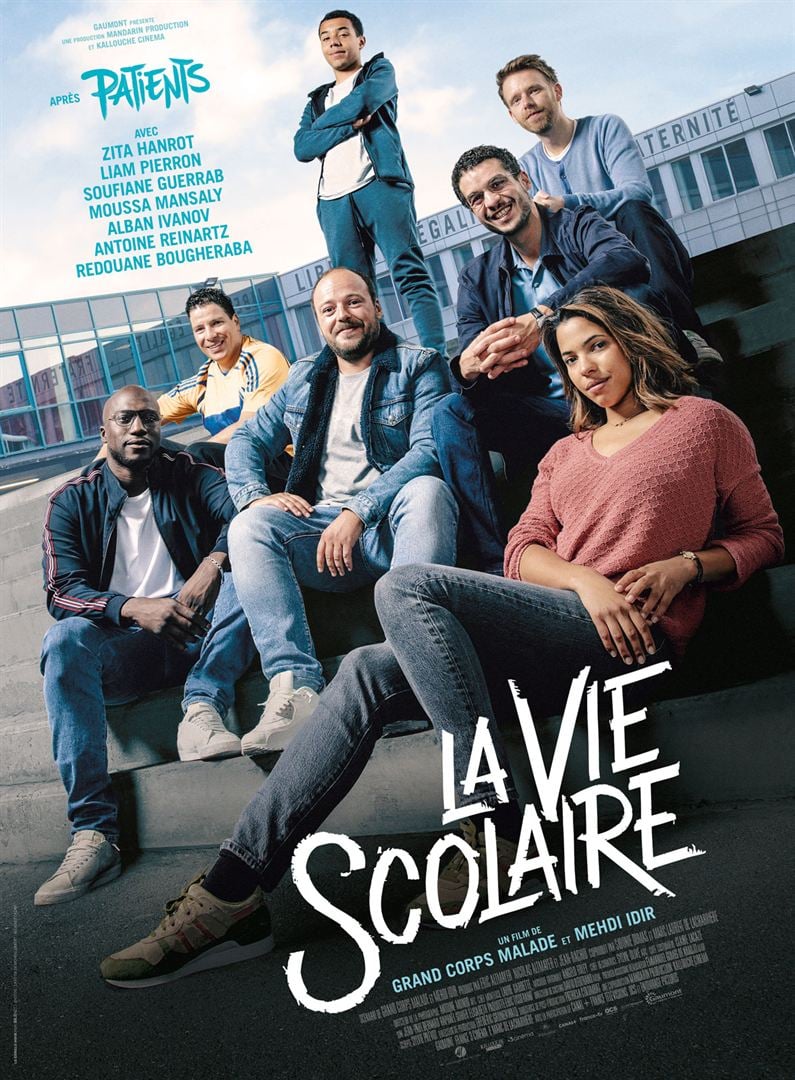

Carlo (Vittorio Gassman) célèbre son quatre-vingtième anniversaire. Il aura vécu toute sa vie dans le même appartement cossu du centre de Rome. Il y sera né, y aura grandi auprès de son frère Giulio, moins armé que lui face à la vie, qui finira par épouser Amelia, la bonne. Il y aura accueilli son épouse Béatrice (Stefania Sandrelli) dont il aura eu deux enfants et de nombreux petits-enfants. « La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur.

« La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur.