Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal.

Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal.

Charlie enseigne à distance l’anglais à des adolescents auxquels il essaie de transmettre son goût de la littérature et qu’il exhorte sans succès à faire preuve de plus d’authenticité dans leurs rédactions.

Liz, une infirmière bienveillante, est son seul lien physique avec le monde extérieur.

Sentant sa fin prochaine, Charlie veut renouer avec sa fille, Ellie, une adolescente rebelle, que son ex-femme l’a empêché de voir depuis que Charlie a reconnu son homosexualité et a divorcé.

The Whale est un film-choc qui m’a inspiré des réactions contradictoires. J’ai longtemps hésité sur la « note » que je lui mettrai – puisque la règle, même si elle m’exaspère, veut que je mette une « note » à chacun des films que je critique sur ce blog. J’aurais dû faire la moyenne des sentiments paroxystiques que ce film a suscités chez moi et logiquement lui attribuer un 10/20 médian. Mais deux étoiles aurait été un jugement bien fade sur un film qui ne l’est pas.

The Whale vaut d’abord pour l’interprétation hénoooooorme de Brendan Fraser, une de ces figures christiques que Hollywood adore et à laquelle elle vient d’ériger un autel en lui décernant l’Oscar du meilleur acteur. On ne voit rien de lui sinon d’abord un écran noir dans une visioconférence qu’il anime en prétextant une panne de caméra. Puis son corps apparaît, vautré dans un sofa. Il s’en extrait non sans mal et aidé par un déambulateur, ahanant, se dirige vers les toilettes. Image dantesque, même si son effet vient autant sinon plus des prothèses collées sur le corps de l’acteur que de son jeu.

The Whale vaut ensuite pour ce portrait bouleversant – ne demandez pas où je suis allé chercher cet adjectif – d’un homme en perdition, ivre de chagrin, qui se suicide lentement à force de corps gras. Il ne faut pas avoir le cœur au bord des lèvres pour le regarder se goinfrer de pizza, de mayonnaise, de boissons sucrées… et il ne faut pas avoir de cœur du tout pour ne pas être retourné par la somme de solitude, de chagrin et de remords qui l’écrase.

Mais The Whale a au moins autant de défauts que de qualités.

C’est l’adaptation d’une pièce de théâtre qui peine à s’affranchir du théâtre filmé : un seul décor dont on ne sortira quasiment pas, quatre ou cinq personnages à peine, de longues tirades. On attendait autre chose, on attendait mieux de Darren Aronofsky dont les transgressions punk – qu’on se rappelle Pi ou Requiem for a Dream – promettaient de faire souffler un grand vent d’air frais dans le cinéma hollywoodien du début des années 2000.

Ce huis clos nous prend au piège d’un drame suffocant.

Le film aurait été grandiose s’il s’était réduit au face-à-face entre Charlie et son infirmière. Mais on dira encore – et on aura raison – que je fais la critique du film que j’aurais aimé voir. Hélas, le scénario a la mauvaise idée d’introduire deux autres personnages : un jeune prêcheur faisant du porte-à-porte pour rallier de nouveaux fidèles et Ellie, la fille de Charlie, insupportable adolescente qui oppose aux tentatives larmoyantes de son père pour se rapprocher d’elle des rebuffades toujours plus cruelles dont on comprend vite qu’elles cachent un manque abyssal d’amour.

Le principal défaut de The Whale est l’énorme pathos dans lequel il est englué. Derrière ses montagnes de graisse, Brendan Fraser nous décoche des regards noyés de chagrin de petit chat écorché qui émouvront jusqu’aux plus endurcis.

La dernière scène – dont je ne suis pas certain d’avoir compris le sens – m’a laissé dans le même état d’incertitude que le reste du film : est-elle déchirante ou insupportablement pathétique ?

Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) et Pauline Mauléon (Rebecca Marder) partagent une chambre de bonne dont elles ne parviennent plus à payer le loyer. La première est une artiste sans cachets, la seconde une avocate sans clients.

Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) et Pauline Mauléon (Rebecca Marder) partagent une chambre de bonne dont elles ne parviennent plus à payer le loyer. La première est une artiste sans cachets, la seconde une avocate sans clients. La vie de Sam Fabelman fut changée à jamais après que ses parents l’eurent amené, à cinq ans à peine, voir au cinéma son premier film, Sous le plus grand chapiteau du monde. Avec la caméra que ses parents lui offrent quelques années plus tard, le jeune Sam filme sa famille qui vient de déménager en Arizona et tourne même quelques courts-métrages avec des amis scouts. Entouré de son père, un ingénieur brillant qui participe chez General Electric à la naissance de l’informatique, de sa mère (Michelle Williams), une artiste refoulée, de ses trois sœurs, et d’oncle Bennie (Seth Rogen), un collègue de travail de son père devenu membre à part entière de la famille, Sam y vit ses années les plus heureuses.

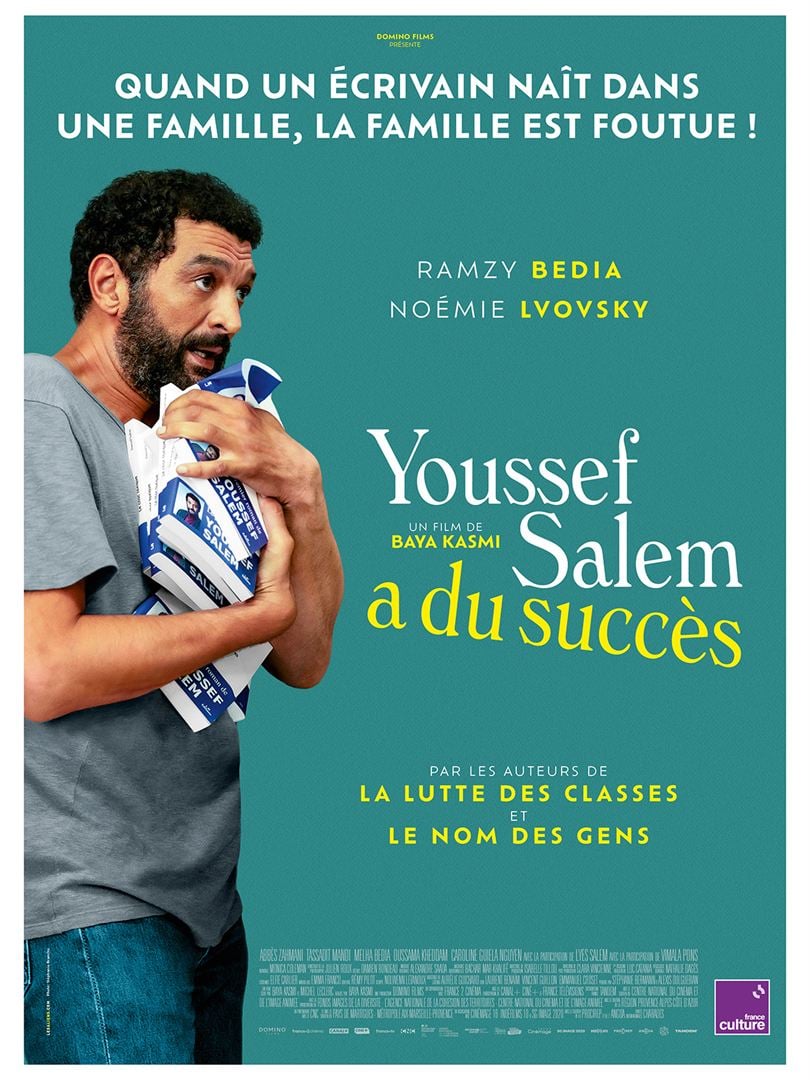

La vie de Sam Fabelman fut changée à jamais après que ses parents l’eurent amené, à cinq ans à peine, voir au cinéma son premier film, Sous le plus grand chapiteau du monde. Avec la caméra que ses parents lui offrent quelques années plus tard, le jeune Sam filme sa famille qui vient de déménager en Arizona et tourne même quelques courts-métrages avec des amis scouts. Entouré de son père, un ingénieur brillant qui participe chez General Electric à la naissance de l’informatique, de sa mère (Michelle Williams), une artiste refoulée, de ses trois sœurs, et d’oncle Bennie (Seth Rogen), un collègue de travail de son père devenu membre à part entière de la famille, Sam y vit ses années les plus heureuses. Youssef Salem (Ramzy Bedia), la quarantaine bien entamée, vient de publier son premier roman. Le Choc toxique raconte la relation compliquée d’un enfant issu de l’immigration à la sexualité et à l’intime. S’il ne s’agit pas d’une autobiographie, ce roman s’inspire très largement de l’enfance et de la famille de Youssef. Pour ce motif, l’écrivain redoute que son père et sa mère en découvrent le contenu. Mais la célébrité grandissante de son ouvrage, boostée par la polémique provoquée sur les réseaux sociaux par les déclarations de son auteur et par sa sélection pour le Goncourt, va mettre en péril son désir d’anonymat.

Youssef Salem (Ramzy Bedia), la quarantaine bien entamée, vient de publier son premier roman. Le Choc toxique raconte la relation compliquée d’un enfant issu de l’immigration à la sexualité et à l’intime. S’il ne s’agit pas d’une autobiographie, ce roman s’inspire très largement de l’enfance et de la famille de Youssef. Pour ce motif, l’écrivain redoute que son père et sa mère en découvrent le contenu. Mais la célébrité grandissante de son ouvrage, boostée par la polémique provoquée sur les réseaux sociaux par les déclarations de son auteur et par sa sélection pour le Goncourt, va mettre en péril son désir d’anonymat. Babylon raconte Hollywood à la fin des années 1920, au moment de basculer du cinéma muet au cinéma parlant, à travers l’histoire de quelques unes de ses figures, célèbres ou anonymes : la star Jack Conrad (Brad Pitt), la jeune danseuse Nelly LaRoy (Margot Robbie), Manuel, un Mexicain, homme à tout faire (la révélation Diego Calva), le trompettiste noir Sidney Palmer (Jovan Adepo), la critique de cinéma Elinor Saint-John (Jean Smart), la sulfureuse chanteuse de cabaret Lady Fay Zhu (Li Jun Li), etc.

Babylon raconte Hollywood à la fin des années 1920, au moment de basculer du cinéma muet au cinéma parlant, à travers l’histoire de quelques unes de ses figures, célèbres ou anonymes : la star Jack Conrad (Brad Pitt), la jeune danseuse Nelly LaRoy (Margot Robbie), Manuel, un Mexicain, homme à tout faire (la révélation Diego Calva), le trompettiste noir Sidney Palmer (Jovan Adepo), la critique de cinéma Elinor Saint-John (Jean Smart), la sulfureuse chanteuse de cabaret Lady Fay Zhu (Li Jun Li), etc. Nora et Léo ont seize ans et viennent de faire leur rentrée en seconde au lycée. Ils se plaisent au premier regard et s’entr’aiment d’un amour contrarié par le sort. Car Tarek, le grand frère de Nora travaille dans l’hypermarché dirigé par le père de Léo et s’en fait licencier pour un vol qu’il affirme n’avoir pas commis. L’assaut prolongé des haines parentales condamne cet amour fatal.

Nora et Léo ont seize ans et viennent de faire leur rentrée en seconde au lycée. Ils se plaisent au premier regard et s’entr’aiment d’un amour contrarié par le sort. Car Tarek, le grand frère de Nora travaille dans l’hypermarché dirigé par le père de Léo et s’en fait licencier pour un vol qu’il affirme n’avoir pas commis. L’assaut prolongé des haines parentales condamne cet amour fatal. Gabriel (Johan Heldenbergh), un quinquagénaire flamand, a décidé de tourner son premier film, un drame social, dans une cité HLM de Boulogne-Sur-Mer. Au terme d’un long casting, il a recruté quatre gamins Lily, Ryan, Jessy, Maylis pour tenir les rôles principaux de son film.

Gabriel (Johan Heldenbergh), un quinquagénaire flamand, a décidé de tourner son premier film, un drame social, dans une cité HLM de Boulogne-Sur-Mer. Au terme d’un long casting, il a recruté quatre gamins Lily, Ryan, Jessy, Maylis pour tenir les rôles principaux de son film. Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause.

Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause. En 2017, les deux journalistes du New York Times, Judi Kantor (Zoe Kazan) et Megan Twohey (Carey Mulligan), après une longue enquête semée d’embûches, ont révélé les agressions sexuelles systématiquement perpétrées depuis un quart de siècle par Harvey Weinstein.

En 2017, les deux journalistes du New York Times, Judi Kantor (Zoe Kazan) et Megan Twohey (Carey Mulligan), après une longue enquête semée d’embûches, ont révélé les agressions sexuelles systématiquement perpétrées depuis un quart de siècle par Harvey Weinstein. « La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie »

« La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie »