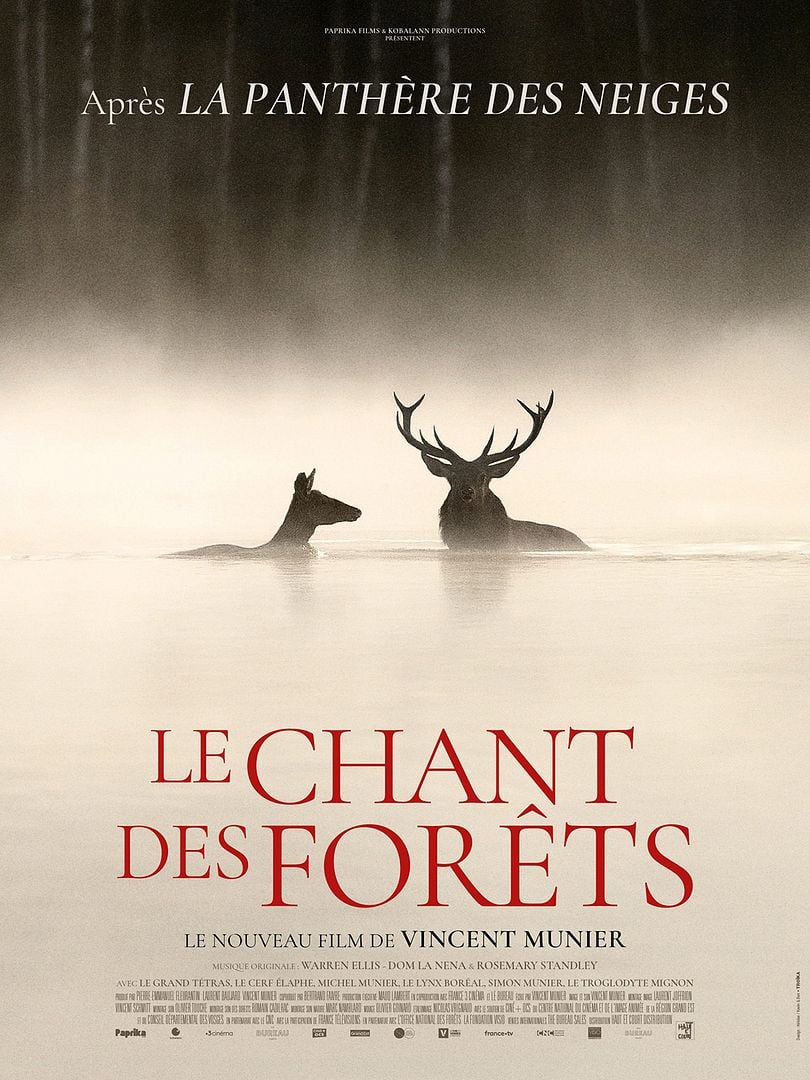

Vincent Munier est un photographe animalier. Il arpente la planète et en ramène des clichés incroyables, rassemblés dans les beaux livres que la maison d’édition qu’il a fondée en 2010, Kobalann, publie ou montés dans des documentaires qui lui ont valu une célébrité grandissante.

L’avant-dernier en date, La Panthère des neiges, lui a été inspiré par un voyage au Tibet avec Sylvain Tesson. Gros succès public avec près de 500.000 spectateurs, il a emporté le César 2022 du meilleur documentaire.

Le Chant des forêts est moins exotique et plus personnel. Il n’a pas été tourné au Tibet mais dans les Vosges où ce natif d’Epinal a grandi. Le photographe y filme des chouettes, des cerfs aux ramures majestueuses, un lynx qui vient de tuer un chamois, des araignées qui filent patiemment leurs toiles et des pics verts. Il part en quête du grand tétras, un gallinacé en voie de disparition – ma belle-mère moins sensible à la poésie des sous-bois parle plus trivialement de « grosse dinde » – et faute de le retrouver dans les Vosges s’autorise un détour par la Norvège pour le montrer à Simon, son fils.

Car Le Chant des forêts n’entend pas se limiter à ses (belles) images. Il nous propose un « message » : celui d’une transmission intergénérationnelle, depuis Michel, le père de Vincent, jusqu’à Simon, son fils qui, à l’âge où Vincent a été initié par son père, est initié à son tour. Le petit-fils marche dans les pas de son grand-père, comme nous le montre une scène qui, au cas où nous n’en ayons pas compris la symbolique, est répétée et expliquée.

Le Chant des forêts voudrait nous faire ressentir l’excitation de l’affût, la longue et patiente attente dans le froid, dans la nuit, la frustration de l’échec et la joie de la réussite. Il y parvient parfois en jouant avec le spectateur, qui comme le guetteur, va chercher dans un long plan immobile l’indice d’une présence animale qui finit par surgir. Mais la structure même du film limite l’exercice : le spectateur confortablement installé dans son siège, mâchant son popcorn, a compris qu’après quelques secondes à peine apparaîtra immanquablement l’animal parfaitement cadré que le documentariste a pris des jours à traquer.

On peut bien sûr, si l’envie de dormir n’est pas la plus forte, s’extasier à la beauté des images, comme on s’extasie à celle des chatons mignons qui battent les records de Like sur Insta. On peut aussi se montrer moins réceptif au gloubi-boulga idéologique qui sous-tend ce spectacle, mélange de maurrassisme rassis (« La terre, elle, ne ment pas »), d’antispécisme en croisade contre l’anthropocentrisme et de new age.