Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite.

Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite.

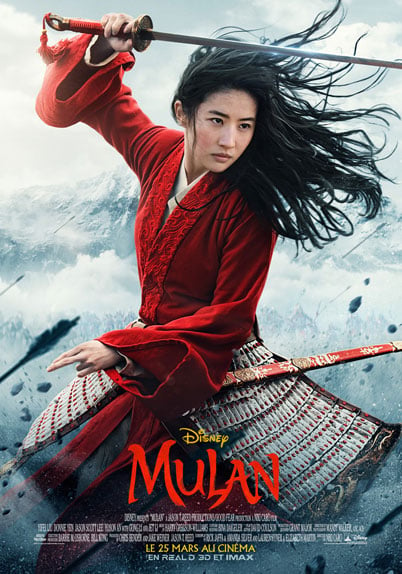

Comme Mulan, dont j’ai déjà dit beaucoup de mal, Wonder Woman 1984 a eu bien du mal à se frayer un chemin jusqu’aux salles. Le précédent film, sorti en 2017, avait enregistré un tel succès (ses recettes ont approché le milliard de dollars) que le tournage d’une suite était immédiatement lancé. Il y en aurait même deux dit-on. Le tournage en était terminé dès décembre 2018, mais la production traîna et la date de sortie mondiale en fut fixé au 5 juin 2020. Une première fois repoussée au 14 août puis au 2 octobre, Warner la fixa finalement au 25 décembre 2020 et prit une décision inédite qui risque de faire jurisprudence : Wonder Woman 1984 sortirait simultanément en salles et sur les plateformes.

J’avais déjà eu la dent dure avec le premier opus. Je serai plus féroce encore avec le second. Je n’y ai vu qu’un immense gâchis (le budget du film s’élève à deux cents millions de dollars), une histoire sans intérêt que ne réhausse même pas la musique passée d’âge de Hans Zimmer, des personnages caricaturaux (le « méchant » est ridicule de bout en bout), des scènes d’action interminables qui réussissent à endormir le spectateur, des effets spéciaux qui ne provoquent aucune magie… Il n’est rien jusqu’à la morale sur laquelle le film est construit – la dénonciation du « toujours plus » – qui ne sente pas la naphtaline.

Les résultats très décevants que Wonder Woman 1984 a engrangés, aux Etats-Unis et en Chine notamment, risquent de compromettre la réalisation d’un troisième opus.

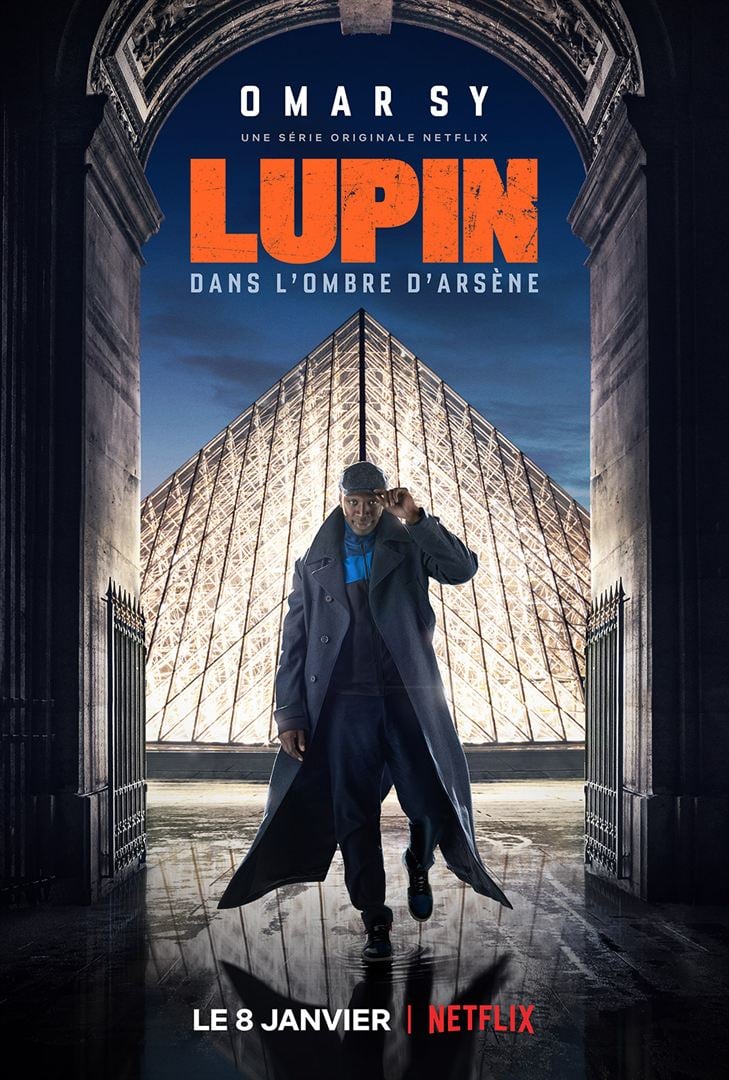

Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père.

Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père. La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise.

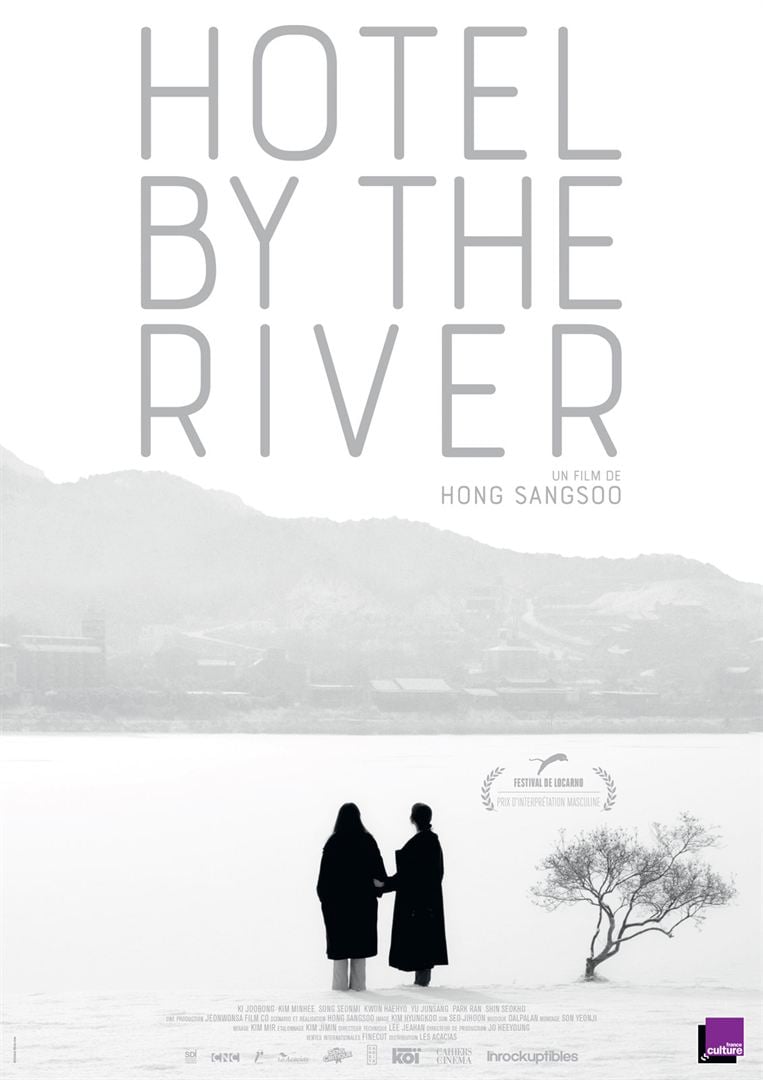

La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise. Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures.

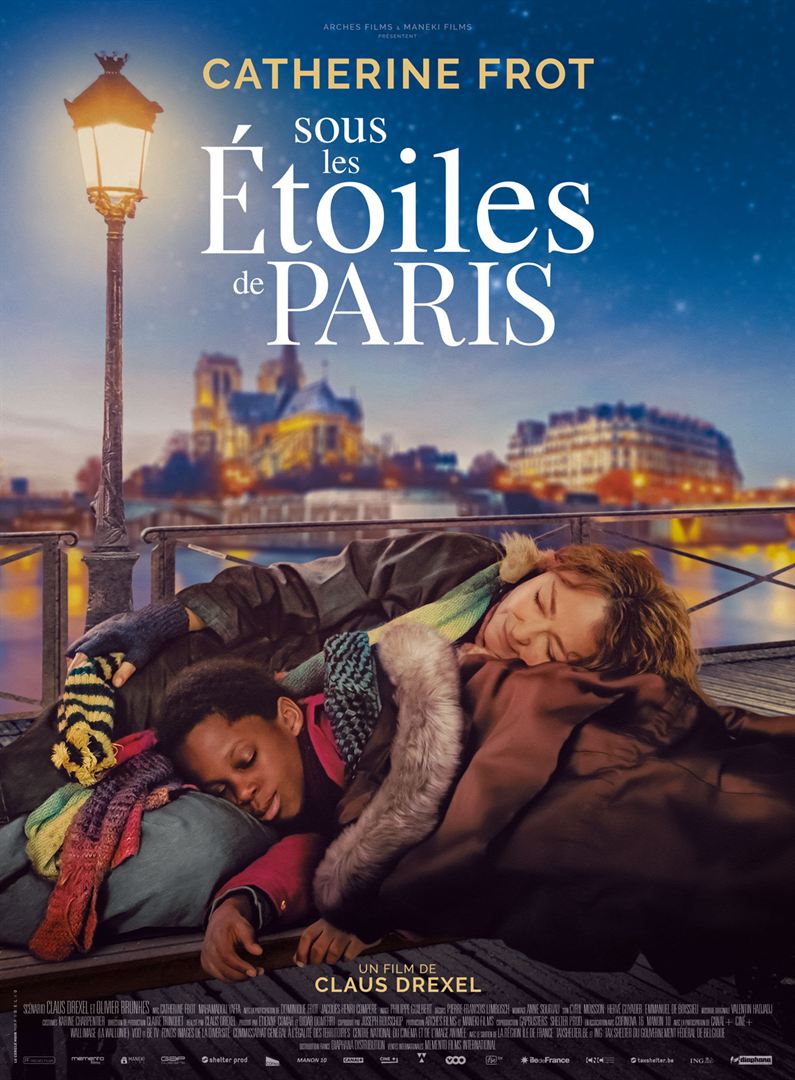

Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures. Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête.

Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête. Geneviève (Marianne Basler) est une immense actrice de théâtre. Mère aimante, inquiète de la santé fragile de son fils, elle se désintéresse d’Andromaque, la pièce de Racine qu’elle répète avec André, son mari. Elle prend soudainement la décision de l’abandonner et de céder sa place à Isabelle (Fabienne Babe), une actrice qui entretient aussi, sans s’en cacher, une affaire avec André. Geneviève part avec son fils en Provence dans son village natal où elle retrouve de vieux amis perdus de vue : une ancienne camarade d’école, un amour de jeunesse devenu prêtre après leur rupture.

Geneviève (Marianne Basler) est une immense actrice de théâtre. Mère aimante, inquiète de la santé fragile de son fils, elle se désintéresse d’Andromaque, la pièce de Racine qu’elle répète avec André, son mari. Elle prend soudainement la décision de l’abandonner et de céder sa place à Isabelle (Fabienne Babe), une actrice qui entretient aussi, sans s’en cacher, une affaire avec André. Geneviève part avec son fils en Provence dans son village natal où elle retrouve de vieux amis perdus de vue : une ancienne camarade d’école, un amour de jeunesse devenu prêtre après leur rupture. Léa (Bérénice Béjo), vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, est mariée à Marc (Vincent Cassel) qui réalise une belle carrière dans l’aluminium. Elle a une passion secrète, l’écriture, et met la dernière main à son premier livre qu’une prestigieuse maison d’édition va publier.

Léa (Bérénice Béjo), vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, est mariée à Marc (Vincent Cassel) qui réalise une belle carrière dans l’aluminium. Elle a une passion secrète, l’écriture, et met la dernière main à son premier livre qu’une prestigieuse maison d’édition va publier. Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout.

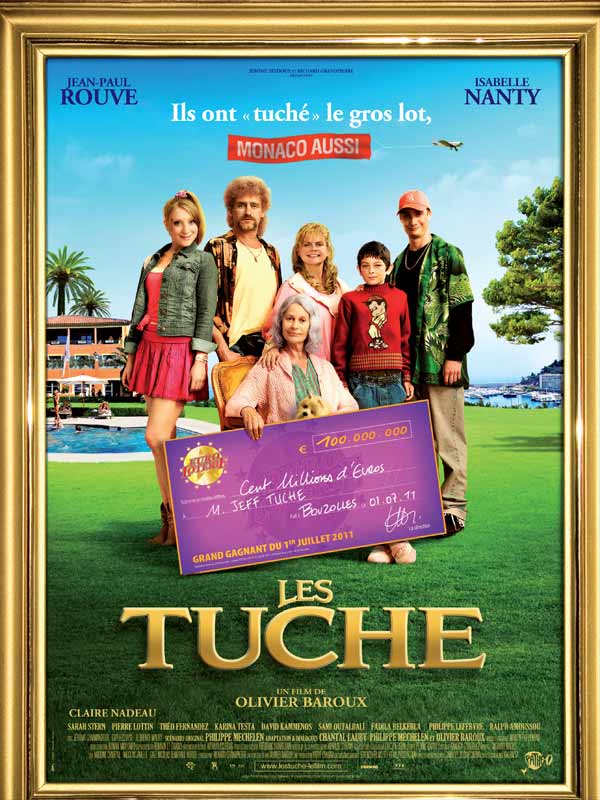

Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout. Les Tuche sont prolos depuis plusieurs générations. Cela n’empêche pas Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa femme Cathy (Isabelle Nanty) et leurs trois enfants de former une famille heureuse et unie.

Les Tuche sont prolos depuis plusieurs générations. Cela n’empêche pas Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa femme Cathy (Isabelle Nanty) et leurs trois enfants de former une famille heureuse et unie. La famille Van der Beck dirige depuis plusieurs générations, dans une demeure cossue des Vosges, une école ménagère qui enseigne à quelques jeunes filles à devenir de bonnes épouses. Mais quand son directeur (François Berléand) décède brutalement, il revient à son épouse (Juliette Binoche) de reprendre seule les rênes de l’établissement. Pour la seconder, elle ne peut guère compter que sur sa belle-sœur (Yolande Moreau), chargée des cours de cuisine, et sur une religieuse (Noémie Lvovsky) pénétrée des préceptes d’un autre temps. Le défi s’annonce difficile à relever : l’établissement se révèle grevé de dettes et le vent de révolte qui balaie la France en mai 68 pousse les jeunes filles à la rebellion. Mais Paulette van der Beck peut compter sur le soutien de son banquier (Edouard Baer) qui fut jadis son premier amour.

La famille Van der Beck dirige depuis plusieurs générations, dans une demeure cossue des Vosges, une école ménagère qui enseigne à quelques jeunes filles à devenir de bonnes épouses. Mais quand son directeur (François Berléand) décède brutalement, il revient à son épouse (Juliette Binoche) de reprendre seule les rênes de l’établissement. Pour la seconder, elle ne peut guère compter que sur sa belle-sœur (Yolande Moreau), chargée des cours de cuisine, et sur une religieuse (Noémie Lvovsky) pénétrée des préceptes d’un autre temps. Le défi s’annonce difficile à relever : l’établissement se révèle grevé de dettes et le vent de révolte qui balaie la France en mai 68 pousse les jeunes filles à la rebellion. Mais Paulette van der Beck peut compter sur le soutien de son banquier (Edouard Baer) qui fut jadis son premier amour.