Libres est un reportage mené dans douze monastères espagnols auprès de leurs locataires, des moines ou des moniales qui ont choisi de se couper du monde pour se rapprocher de Dieu.

Libres est un reportage mené dans douze monastères espagnols auprès de leurs locataires, des moines ou des moniales qui ont choisi de se couper du monde pour se rapprocher de Dieu.

La réclusion monacale est un sujet qui me fascine. J’ai gardé un souvenir envoûtant du Grand silence de Philip Gröning, un documentaire de 2h42 sur les moines de la Grande Chartreuse, sorti en 2005. Je n’avais pas raté en 2017 Silentium, sur les sœurs bénédictines de Habstahl dans le Jura souabe.

J’aurais pourtant dû me méfier de Libres. Son affiche, qui louche vers les publicités pour parfum masculin de luxe, aurait dû me mettre la puce à l’oreille. Ses producteurs, la très conservatrice société Saje et une fondation finançant les communautés monastiques, aussi.

Libres est peut-être l’un des plus mauvais documentaires que j’aie jamais vus. J’ai bien failli quitter la salle avant la fin de la séance. Et, si j’y suis resté, c’est pour pouvoir fielleusement accumuler les multiples éléments à charge que je m’apprête à lister dans cette rageuse critique.

Le premier tient à la forme. Libres ressemble à son affiche. Il filme les couvents dans leur écrin naturel, verte campagne, sauvage littoral, sublime coucher de soleil, avec d’interminables panoramiques aériens. Libres est lesté d’une insupportable musique façon Vangelis dans 1492, alors qu’il aurait pu être accompagné de tant de joyaux de la musique sacrée. Il a l’esthétique d’une longue publicité. Publicité qui, par sa forme ressemble à celle, sur papier glacé, pour un produit de luxe. Publicité qu’on croirait commandée par l’Office de tourisme de la Castille ou des Asturies pour vanter la beauté des paysages de ces régions.

Libres filme douze monastères catholiques. Il n’est pas venu à l’idée du réalisateur d’élargir son spectre à d’autres religions. Libres filme douze monastères du nord-ouest de l’Espagne. Pas plus ne lui est-il venu à l’esprit de quitter le périmètre géographique confiné où il s’est cantonné pour sortir de son pays ou même de sa région.

Le carton qui ouvre ce documentaire nous promet de nous faire pénétrer dans des lieux où aucune caméra n’était jamais allée. Mensonges ! Avec une rare banalité, Libres ne franchit pas les limites du parloir et enchaîne les interviews face caméra posant à une douzaine de moines ou de moniales les mêmes questions convenues. On n’apprendra rien des monastères où Libres a été tourné, de leur construction, de leur histoire, des règles qui les régissent (il faut être attentif pour deviner que certains sont bénédictins, d’autres franciscains).

Libres est divisé en trois chapitres, dont les titres sont inspirés d’un verset de l’Evangile selon Saint-Jean : le Chemin, la Vérité, la Vie. Les témoignages recueillis sont interchangeables et répétitifs : la réclusion monacale serait le meilleur moyen d’accéder à Dieu et d’entrer au Paradis. Rien n’est dit des obstacles sur ce chemin, de l’acédie, des relations aigres avec ses compagnons de prière, de la solitude… Ces hommes et ces femmes, dont on ne saurait mettre en doute la sincérité de la foi, semblent étonnamment autocentrés, donnant de l’Evangile et du message qu’il porte, une image bien peu altruiste.

Née aux Etats-Uni en 1907, Lee Miller émigre très jeune à Paris où elle fait la une de Vogue, devient la muse de Man Ray et sa maîtresse, participe au mouvement surréaliste. La Seconde Guerre mondiale la trouve à Londres où elle est devenue reporter pour Vogue. À la Libération elle est missionnée sur le continent. Elle accompagnera l’avancée des armées américaines en compagnie de David Sherman, photographe pour Life. Elle y prendra des clichés passés à la postérité.

Née aux Etats-Uni en 1907, Lee Miller émigre très jeune à Paris où elle fait la une de Vogue, devient la muse de Man Ray et sa maîtresse, participe au mouvement surréaliste. La Seconde Guerre mondiale la trouve à Londres où elle est devenue reporter pour Vogue. À la Libération elle est missionnée sur le continent. Elle accompagnera l’avancée des armées américaines en compagnie de David Sherman, photographe pour Life. Elle y prendra des clichés passés à la postérité. Dans un futur (ou un passé ?) dystopique, la mégalopole de New Rome est au bord du chaos. Cesar Catilina (Adam Driver), un jeune architecte, nobélisé pour l’invention d’un nouveau matériau révolutionnaire, y est en charge de l’urbanisme. Ses projets disruptifs se heurtent au conservatisme du maire, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). La fille de celui-ci, Julia Cicero, devient l’attachée de presse de Cesar Catalina et bientôt son amante.

Dans un futur (ou un passé ?) dystopique, la mégalopole de New Rome est au bord du chaos. Cesar Catilina (Adam Driver), un jeune architecte, nobélisé pour l’invention d’un nouveau matériau révolutionnaire, y est en charge de l’urbanisme. Ses projets disruptifs se heurtent au conservatisme du maire, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). La fille de celui-ci, Julia Cicero, devient l’attachée de presse de Cesar Catalina et bientôt son amante. Après un vol intercontinental en classe affaires, agrémenté d’un passage aux toilettes, l’héroïne anonyme (Noémie Merlant) atterrit à Hong-Kong. Elle y loge dans un palace dont elle doit évaluer la qualité des prestations dans le but bientôt révélé d’en licencier la directrice (Naomi Watts).

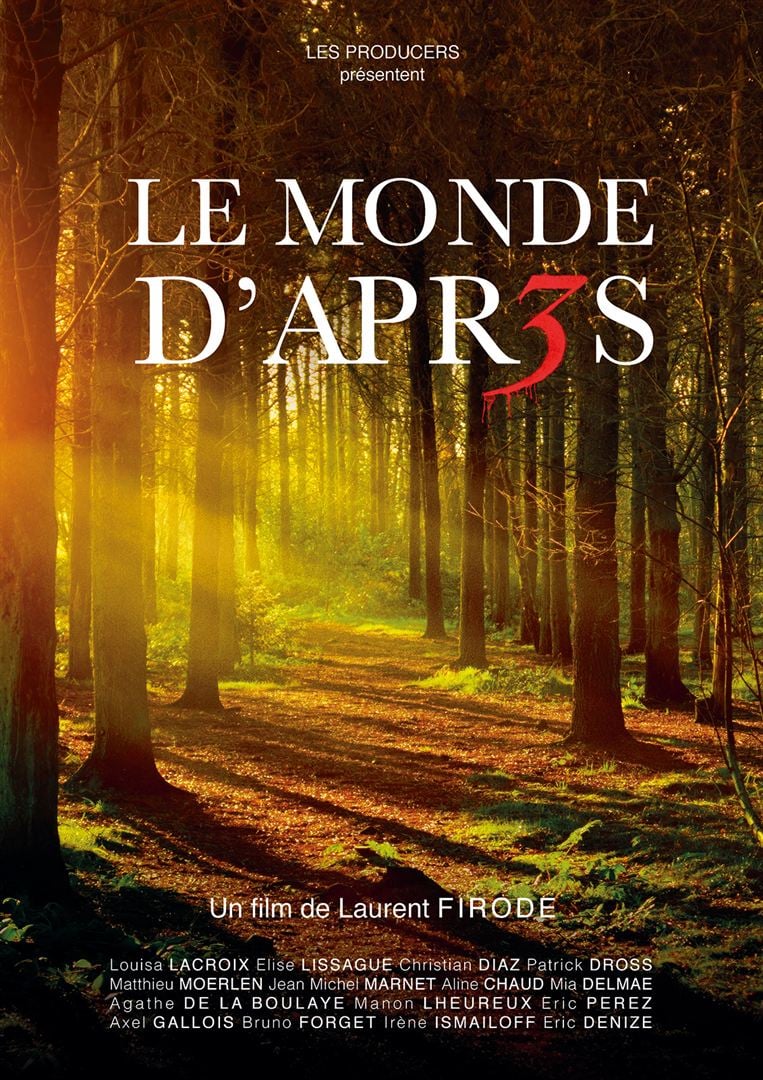

Après un vol intercontinental en classe affaires, agrémenté d’un passage aux toilettes, l’héroïne anonyme (Noémie Merlant) atterrit à Hong-Kong. Elle y loge dans un palace dont elle doit évaluer la qualité des prestations dans le but bientôt révélé d’en licencier la directrice (Naomi Watts). Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce.

Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce. Les chemins d’Alma (Isabelle Huppert), une grande bourgeoise bordelaise, et de Mina (Hafsia Herzi), une modeste employée d’un pressing dans l’Aude, n’auraient jamais dû se croiser. Elles se rencontrent pourtant au parloir de la prison où leurs maris sont emprisonnés : celui d’Alma, un neurochirurgien, a fauché en état d’ivresse deux piétonnes, celui de Mina a braqué une bijouterie. Alma, qui s’ennuie dans sa maison trop grande, propose à Mina d’y emménager avec ses enfants.

Les chemins d’Alma (Isabelle Huppert), une grande bourgeoise bordelaise, et de Mina (Hafsia Herzi), une modeste employée d’un pressing dans l’Aude, n’auraient jamais dû se croiser. Elles se rencontrent pourtant au parloir de la prison où leurs maris sont emprisonnés : celui d’Alma, un neurochirurgien, a fauché en état d’ivresse deux piétonnes, celui de Mina a braqué une bijouterie. Alma, qui s’ennuie dans sa maison trop grande, propose à Mina d’y emménager avec ses enfants. Mélie (Marlène Jobert) est l’épouse d’un pilote de ligne. Une nuit qu’elle passe seule dans sa grande maison isolée au bord de la Méditerranée, elle est violée par un inconnu de passage, qu’elle avait vu l’après-midi descendre de l’autobus de Marseille sous la pluie. Elle réussit à tuer son agresseur de deux balles de chevrotine et à se débarrasser de son cadavre dans une crique voisine.

Mélie (Marlène Jobert) est l’épouse d’un pilote de ligne. Une nuit qu’elle passe seule dans sa grande maison isolée au bord de la Méditerranée, elle est violée par un inconnu de passage, qu’elle avait vu l’après-midi descendre de l’autobus de Marseille sous la pluie. Elle réussit à tuer son agresseur de deux balles de chevrotine et à se débarrasser de son cadavre dans une crique voisine. Djibril et Camilla s’aiment d’un amour pur. Ils ont quatorze ans à peine quand Camilla tombe enceinte. Mais ils appartiennent à deux quartiers marseillais irréconciliables : Djibril est un Comorien des Sauterelles, Camilla une gitane des Grillons.

Djibril et Camilla s’aiment d’un amour pur. Ils ont quatorze ans à peine quand Camilla tombe enceinte. Mais ils appartiennent à deux quartiers marseillais irréconciliables : Djibril est un Comorien des Sauterelles, Camilla une gitane des Grillons. Takumi élève seul sa fille Hana, en harmonie avec la nature dans un petit village isolé du monde au cœur de la forêt. Un projet de « camping glamour » en menace le paisible équilibre.

Takumi élève seul sa fille Hana, en harmonie avec la nature dans un petit village isolé du monde au cœur de la forêt. Un projet de « camping glamour » en menace le paisible équilibre. Sylvie Hofmann travaille depuis quarante ans à l’Hôpital Nord de Marseille. Cadre au service d’oncologie, la vie ne l’a pas épargnée : sa mère, octogénaire, qui fut infirmière elle aussi, enchaîne les cancers à répétition ; sa fille, atteinte d’une grave maladie respiratoire à la naissance, a longtemps nécessité ses soins attentifs ; son compagnon, après un quadruple pontage coronarien, a pris une retraite anticipée dans les Hautes-Alpes. Sylvie Hofmann elle-même a mal supporté le Covid, la pression sur les lits, ses protocoles draconiens. Atteinte d’une surdité partielle, peut-être causée par le surmenage, elle décide de prendre sa retraite.

Sylvie Hofmann travaille depuis quarante ans à l’Hôpital Nord de Marseille. Cadre au service d’oncologie, la vie ne l’a pas épargnée : sa mère, octogénaire, qui fut infirmière elle aussi, enchaîne les cancers à répétition ; sa fille, atteinte d’une grave maladie respiratoire à la naissance, a longtemps nécessité ses soins attentifs ; son compagnon, après un quadruple pontage coronarien, a pris une retraite anticipée dans les Hautes-Alpes. Sylvie Hofmann elle-même a mal supporté le Covid, la pression sur les lits, ses protocoles draconiens. Atteinte d’une surdité partielle, peut-être causée par le surmenage, elle décide de prendre sa retraite.