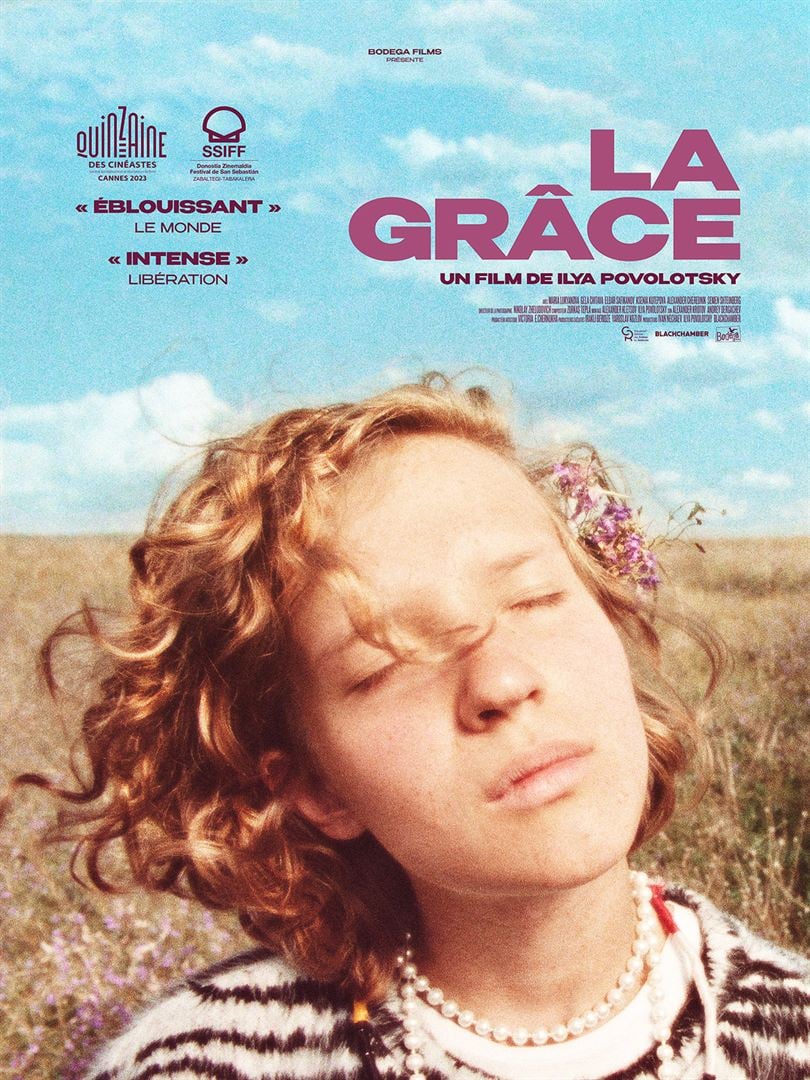

Un homme taiseux et une jeune fille boudeuse sillonnent le Caucase russe à bord d’un vieux van rouge à bout de course. Lentement on comprend qu’ils sont père et fille et qu’ils s’arrêtent dans des villages reculés pour y projeter sur un écran blanc des films et y vendre sous le manteau des DVD interdits. Leur errance les mènera sur les bords de la mer de Barents.

Un homme taiseux et une jeune fille boudeuse sillonnent le Caucase russe à bord d’un vieux van rouge à bout de course. Lentement on comprend qu’ils sont père et fille et qu’ils s’arrêtent dans des villages reculés pour y projeter sur un écran blanc des films et y vendre sous le manteau des DVD interdits. Leur errance les mènera sur les bords de la mer de Barents.

Ilya Povolotsky est un jeune réalisateur russe exilé en France. Son premier film a été sélectionné à la Quinzaine des cinéastes à Cannes.

Cette entrée en matière pose question. Apprécierait-on différemment ce film si son réalisateur n’était pas réfugié politique ? Aurait-il été sélectionné à Cannes s’il avait été un thuriféraire de Vladimir Poutine ?

La Grâce est un film aride et exigeant. Son titre louche du côté de Bresson, de Tarkovsky, de Bergman ou de Bruno Dumont. Excusez du peu. De quoi parle-t-il ? D’une relation père-fille sans parole, de deuil, d’émancipation…

Je comprends qu’on puisse le tenir pour un chef d’oeuvre. Je comprends tout aussi bien qu’on puisse s’y ennuyer copieusement. C’est que La Grâce dure près de deux heures alors que son propos aurait pu, sans préjudice, tenir en moins d’une heure trente. Estimons nous heureux : il aurait pu durer trois heures !

Que s’y passe-t-il ? Quasiment rien. On y voit ce fameux minivan rouge sillonner la campagne.. Aux langues utilisées – le géorgien, le balkar, l’adyguéen – on comprend qu’on est au nord du Caucase. Quasiment aucun mot n’est échangé entre la fille et son père, qui entretient quelques liaisons avec des inconnues de passage au grand dam de sa fille, laquelle de son côté, se languit de connaître un premier amour émancipateur.

Sans transition – ou alors l’ai-je raté dans un moment d’assoupissement – on se retrouve dans une station météorologique désaffectée sur les bords d’un océan glacé. Il faut lire le dossier de presse pour apprendre qu’il s’agit de la mer de Barents, à quatre mille kilomètres au nord. C’est là que se déroule l’ultime scène finale, qu’on avait devinée par avance et qu’on attendait impatiemment depuis deux bonnes heures.

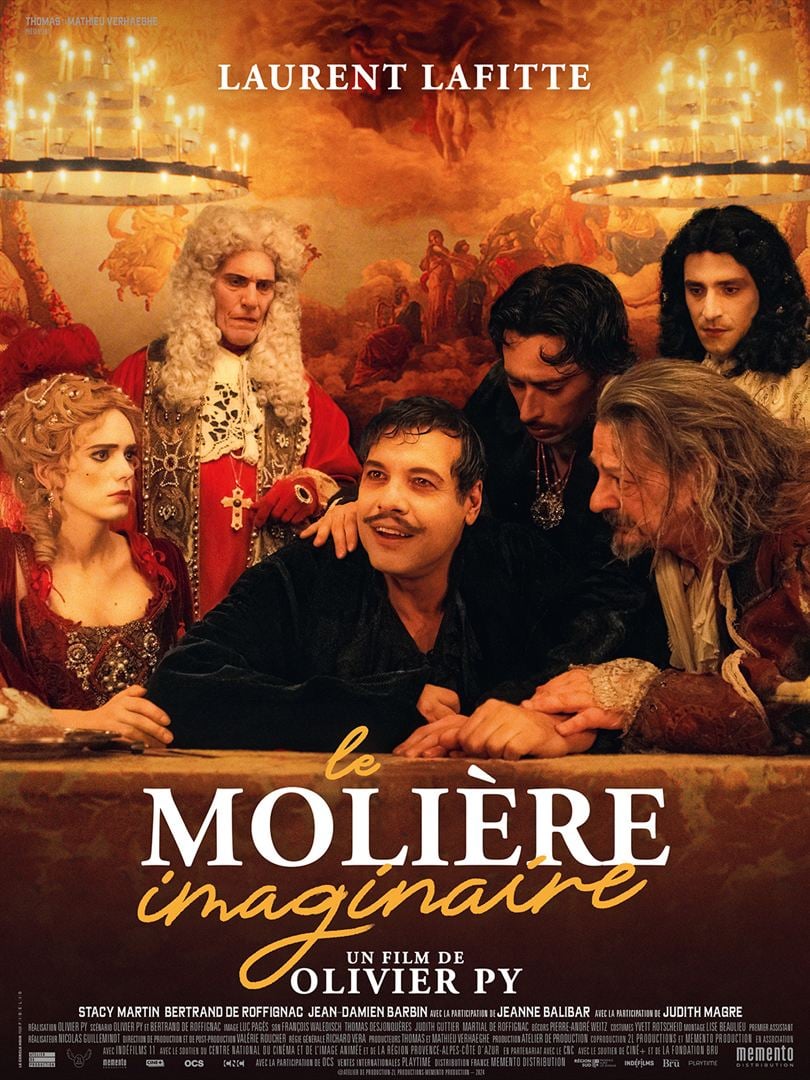

17 février 1673, Molière, exsangue, remonte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer le dernier acte son Malade imaginaire. Dans deux heures il sera mort.

17 février 1673, Molière, exsangue, remonte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer le dernier acte son Malade imaginaire. Dans deux heures il sera mort. En 2044, dans un monde dominé par l’intelligence artificielle, Gabrielle (Léa Seydoux) doit, pour trouver un emploi, se purger des traumatismes qui ont marqué ses vies antérieures. En 1910, elle était une pianiste renommée, mariée à un industriel fabricant de poupées. En 2014, jeune modèle fraîchement débarquée à Los Angeles, elle avait la garde d’une immense villa hollywoodienne. À ces deux époques, sa route a croisé celle de Louis (George McKay) pour lequel elle a ressenti une grande attraction. Mais le pressentiment funèbre d’une catastrophe imminente – la crue de la Seine en 1910, le « Big One » en 2014 – a chaque fois hypothéqué leur relation.

En 2044, dans un monde dominé par l’intelligence artificielle, Gabrielle (Léa Seydoux) doit, pour trouver un emploi, se purger des traumatismes qui ont marqué ses vies antérieures. En 1910, elle était une pianiste renommée, mariée à un industriel fabricant de poupées. En 2014, jeune modèle fraîchement débarquée à Los Angeles, elle avait la garde d’une immense villa hollywoodienne. À ces deux époques, sa route a croisé celle de Louis (George McKay) pour lequel elle a ressenti une grande attraction. Mais le pressentiment funèbre d’une catastrophe imminente – la crue de la Seine en 1910, le « Big One » en 2014 – a chaque fois hypothéqué leur relation. Le procès de Ludovic Chevalier, accusé d’avoir kidnappé, violé, filmé et tué trois mineurs, s’ouvre au palais de justice de Montréal. Dans l’assistance prennent place deux groupies de l’accusé : Kelly-Anne, mannequin, geek et hackeuse, propriétaire au sommet d’une des plus hautes tours de Montréal d’un immense appartement avec vue panoramique, et Clémentine, d’une origine beaucoup plus modeste, une Québécoise pur jus débarquée à Montréal.

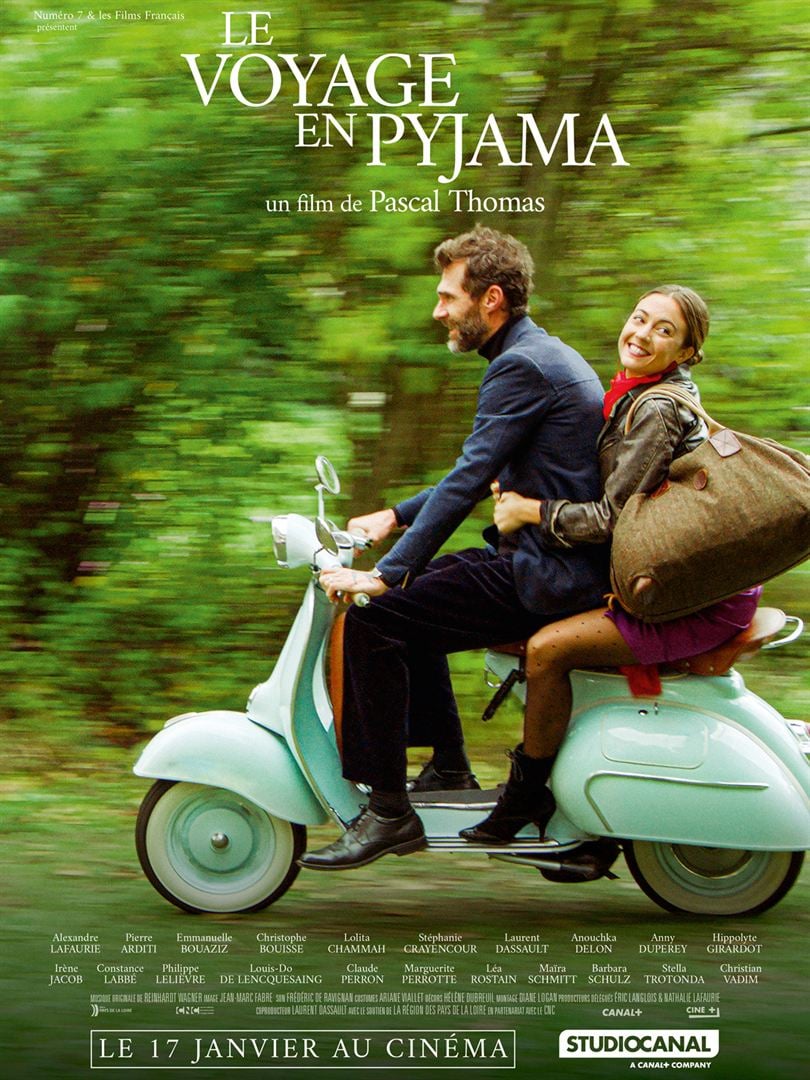

Le procès de Ludovic Chevalier, accusé d’avoir kidnappé, violé, filmé et tué trois mineurs, s’ouvre au palais de justice de Montréal. Dans l’assistance prennent place deux groupies de l’accusé : Kelly-Anne, mannequin, geek et hackeuse, propriétaire au sommet d’une des plus hautes tours de Montréal d’un immense appartement avec vue panoramique, et Clémentine, d’une origine beaucoup plus modeste, une Québécoise pur jus débarquée à Montréal. Victor, la quarantaine, est professeur de lettres. Il quitte le lycée qui l’emploie pour une année sabbatique. Il découvre, sans guère s’en formaliser, que sa femme entretient une liaison avec un collègue de travail. Il ne se laisse pas démonter pour autant et part à bicyclette sur le chemin de Compostelle avec l’épouse de ce collègue. Mais il lui fausse bientôt compagnie pour musarder sur les bords de la Loire. Il y retrouve d’anciennes maîtresses et y fait de nouvelles rencontres.

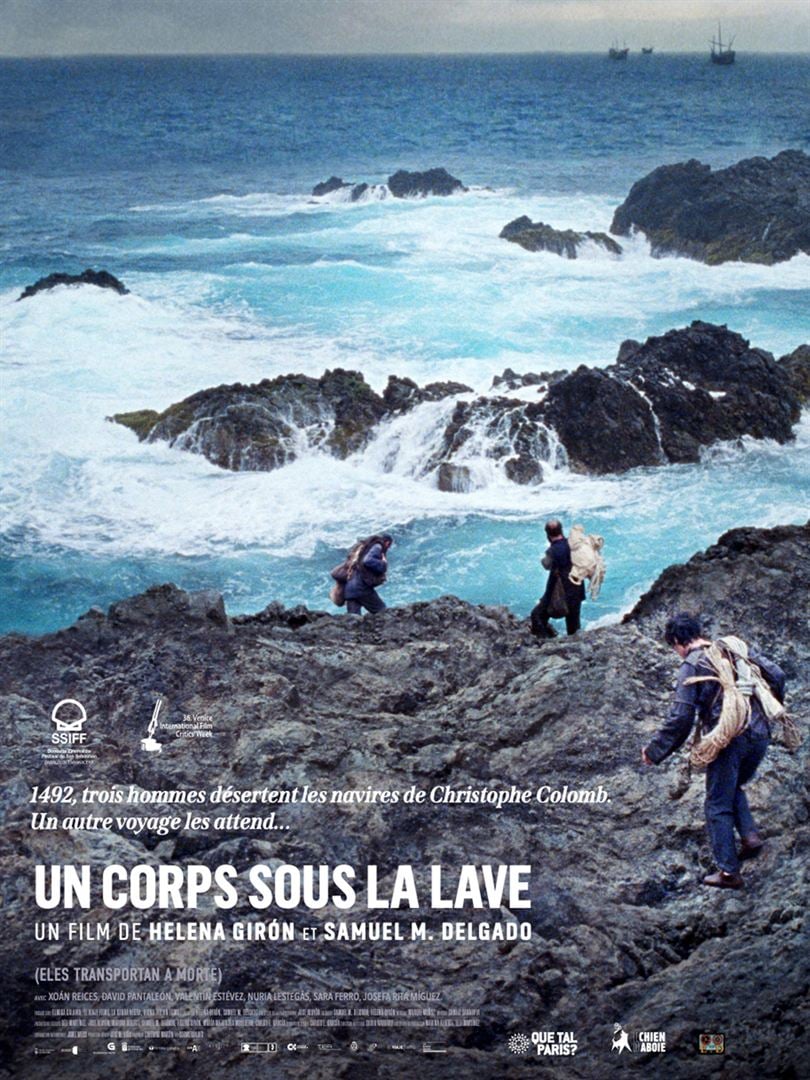

Victor, la quarantaine, est professeur de lettres. Il quitte le lycée qui l’emploie pour une année sabbatique. Il découvre, sans guère s’en formaliser, que sa femme entretient une liaison avec un collègue de travail. Il ne se laisse pas démonter pour autant et part à bicyclette sur le chemin de Compostelle avec l’épouse de ce collègue. Mais il lui fausse bientôt compagnie pour musarder sur les bords de la Loire. Il y retrouve d’anciennes maîtresses et y fait de nouvelles rencontres. En 1492, trois marins profitent d’une escale aux Canaries de la flotte conduite par Christophe Colomb vers les Indes pour fausser compagnie à l’équipage. Au même moment, en Galice, dans le nord de l’Espagne, une femme tente de sauver sa sœur plongée dans le coma après une tentative de suicide.

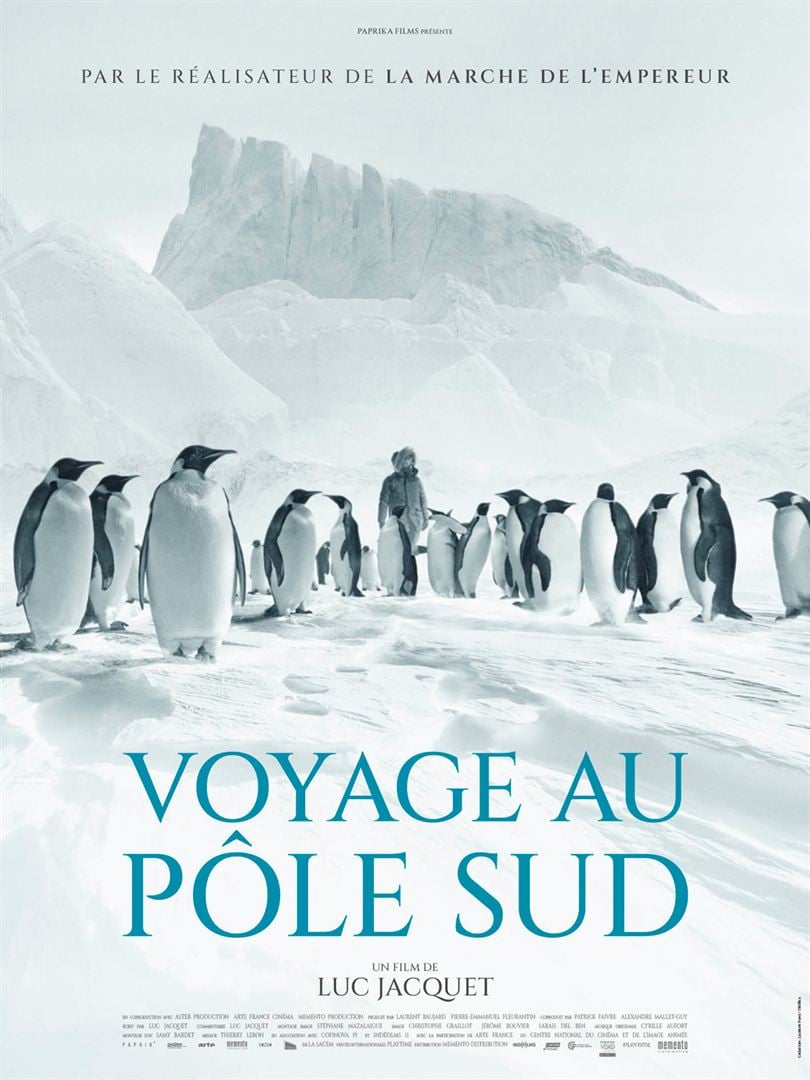

En 1492, trois marins profitent d’une escale aux Canaries de la flotte conduite par Christophe Colomb vers les Indes pour fausser compagnie à l’équipage. Au même moment, en Galice, dans le nord de l’Espagne, une femme tente de sauver sa sœur plongée dans le coma après une tentative de suicide. Écologue de formation, Luc Jacquet est un documentariste français qui a acquis une renommée mondiale grâce à son tout premier film, La Marche de l’empereur, sorti en 2005.

Écologue de formation, Luc Jacquet est un documentariste français qui a acquis une renommée mondiale grâce à son tout premier film, La Marche de l’empereur, sorti en 2005. Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère.

Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère. Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances.

Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances. Jeanne est prête à tout pour réussir. Elle vit avec son père, son petit frère et sa petite sœur dans une caserne de gendarmerie en banlieue parisienne. Mais cette étudiante polymathe est bien décidée à intégrer le monde carnassier de la haute finance.

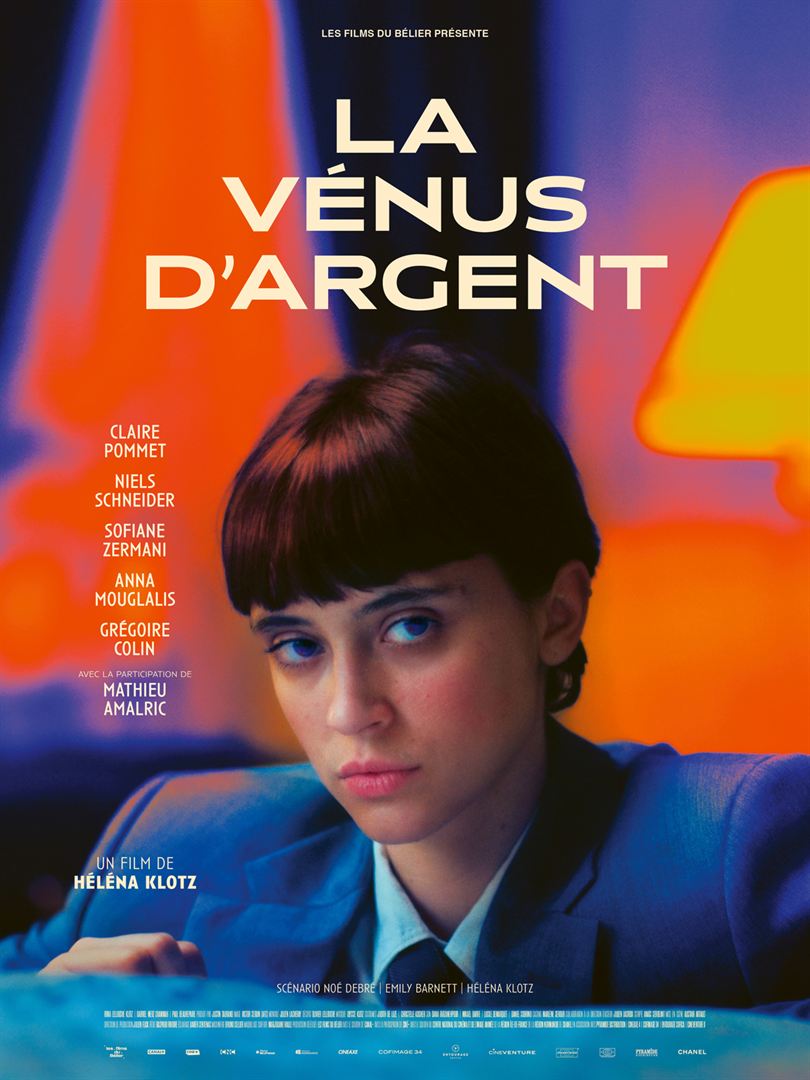

Jeanne est prête à tout pour réussir. Elle vit avec son père, son petit frère et sa petite sœur dans une caserne de gendarmerie en banlieue parisienne. Mais cette étudiante polymathe est bien décidée à intégrer le monde carnassier de la haute finance.