Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018.

Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018.

Ces faits ont été relatés dans un livre écrit en 2019 par une journaliste d’investigation, Caroline Michel-Aguirre. C’est ce livre, La Syndicaliste, que Jean-Paul Salomé, qui avait déjà dirigé Huppert dans La Daronne, a porté à l’écran.

Levons d’abord quelques malentendus autour de ce film, son titre et son affiche. Découvrir que la grande Isabelle Huppert tournerait dans un film intitulé La Syndicaliste et en découvrir l’affiche où on la voit en tête d’un défilé au milieu de ses camarades de lutte, m’avait arraché – ainsi qu’à quelques autres – des sarcasmes narquois. J’imaginais assez mal en effet que l’immense interprète de Phèdre, de Mary Stuart ou de Orlando enfile un bleu de travail ou tienne un piquet de grève sur un rond-point. Je me trompais bien sûr. Car une grande artiste peut tout jouer et Isabelle Huppert a déjà joué bien des rôles de prolétaires : dans La Cérémonie par exemple où elle interprétait une employée de maison qui, avec Sandrine Bonnaire, fomentait l’assassinat de ses patrons façon Les Bonnes.

Mais je me trompais surtout sur le sujet de ce film dont le titre est trompeur. Il n’y est guère question de lutte syndicale mais plutôt de manoeuvres au sommet de l’Etat et de lanceurs d’alerte. Loin du préjugé que j’avais conçu, Huppert n’y joue pas une syndicaliste en grève, mais plutôt une femme de pouvoir, occupant un bureau à l’étage noble du siège d’Areva, siégeant à son conseil d’administration et vivant, en famille, grand train avec résidence principale à Versailles et luxueuse résidence secondaire les pieds dans l’eau du lac d’Annecy. Plus Nicole Notat que Philippe Martinez en somme.

Cette précision m’en autorise, en réplique, une autre : reprocher à Huppert d’interpréter encore et toujours le même rôle, celui d’une grande bourgeoise tirée à quatre épingles, juchée sur de vertigineux stilettos, le maquillage et le chignon impeccables, la bouche pincée, éternelle victime de la violence des hommes (Philippe Bouvard lui avait décoché : « Vous êtes la femme la plus violée du cinéma français »), mélange de faiblesse et de force.

Un dernier mot sur l’affiche du film, puisqu’elle a fait beaucoup jaser. Isabelle Huppert y fait une bonne trentaine d’années de moins que son âge. Miracle de Photoshop ou du lifting ? On souligne la ressemblance entre Huppert et le personnage qu’elle incarne. Soit. Mais à quoi bon faire ressembler une actrice à un personnage dont personne ne connaissait jusqu’alors les traits ? Et surtout, pourquoi avoir voulu rajeunir de trente ans une sexagénaire, en photoshoppant son image, pour incarner un personnage de … dix ans sa cadette ?

Mais revenons au film.

Et c’est bien là que le bât blesse.

La Syndicaliste veut révéler un « complot d’Etat » – Clémentine Autain, députée LFI a d’ailleurs appelé à la création d’une commission parlementaire d’enquête pour l’élucider. Mais n’est pas Claude Chabrol qui veut, qui, avec Isabelle Huppert déjà, avait réalisé un film, L’Ivresse du pouvoir, sur l’affaire Elf et l’instruction menée par Eva Joly avec autrement de talent.

Ici tout est manichéen. À commencer par le nouveau PDG d’Areva, Luc Oursel, interprété par Yvan Attal, ambitieux et sanguin. Sa veuve et ses enfants viennent d’ailleurs de signer dans le JDD une tribune accusant le film d’avoir sali la mémoire du défunt.

Paradoxalement, c’est l’interprétation de Huppert qui sauve le film de ce manichéisme. Car elle est – comme elle sait si bien l’être dans tous ses films – tellement désagréable, revêche et hystérique que, à rebours de l’intention du livre, qui faisait de Maureen Kearney la victime innocente d’un crime odieux, elle finit par semer le doute sur son éventuelle culpabilité dans les événements du 19 décembre 2012, dont pourtant en 2018, la justice l’a blanchie.

La bande-annonce

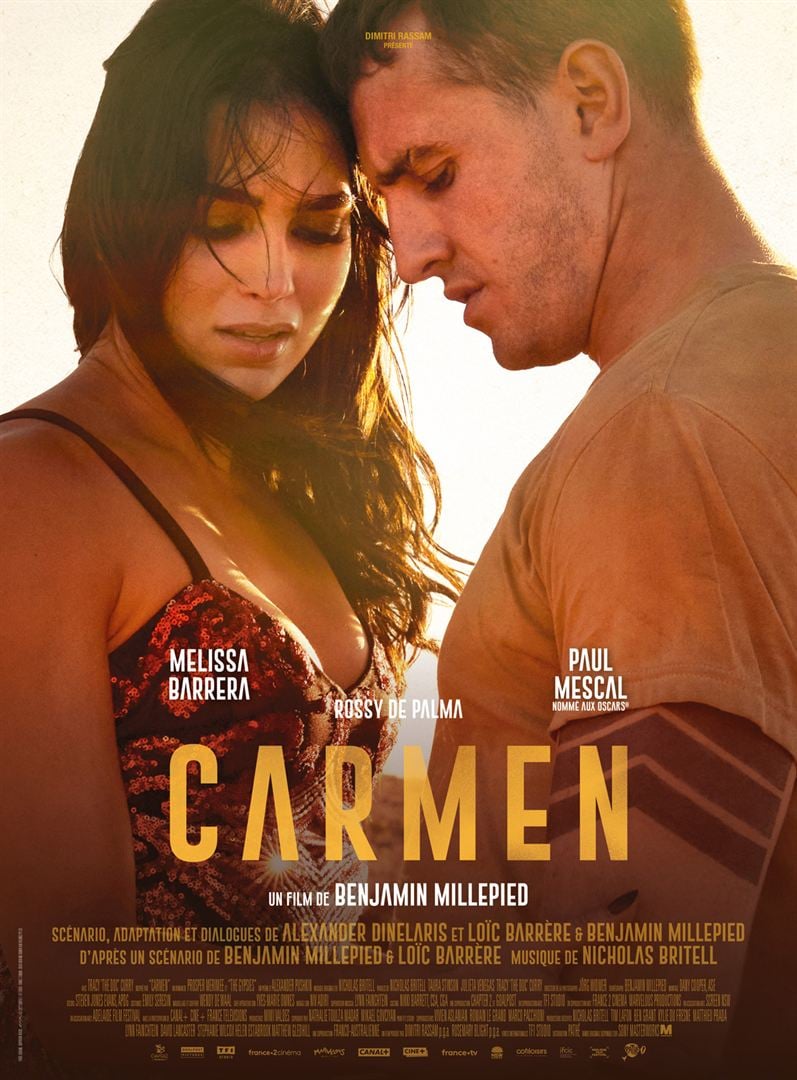

Carmen (Melissa Barrera) est une jeune Mexicaine qui décide, à la mort de sa mère, de gagner les Etats-Unis. Elle franchit illégalement la frontière et doit la vie sauve à Aidan (Paul Mescal), un Marine américain traumatisé par son expérience en Afghanistan, qui tue pour la défendre un garde-frontière américain.

Carmen (Melissa Barrera) est une jeune Mexicaine qui décide, à la mort de sa mère, de gagner les Etats-Unis. Elle franchit illégalement la frontière et doit la vie sauve à Aidan (Paul Mescal), un Marine américain traumatisé par son expérience en Afghanistan, qui tue pour la défendre un garde-frontière américain.

Rose (Ann Skelly, des faux airs de Julia Roberts jeune) est étudiante en école vétérinaire. Enfant adoptée, obsédée par la quête de ses origines, elle réussit à retrouver la trace de sa mère biologique, Ellen (Orla Brady), devenue actrice à succès, qui lui fait la plus traumatisante des confessions : Rose, prénommée Julie à sa naissance, est le fruit d’un viol perpétré par Peter Doyle (Aidan Gillen, iconique Littlefinger dans Game of Thrones), un célèbre archéologue.

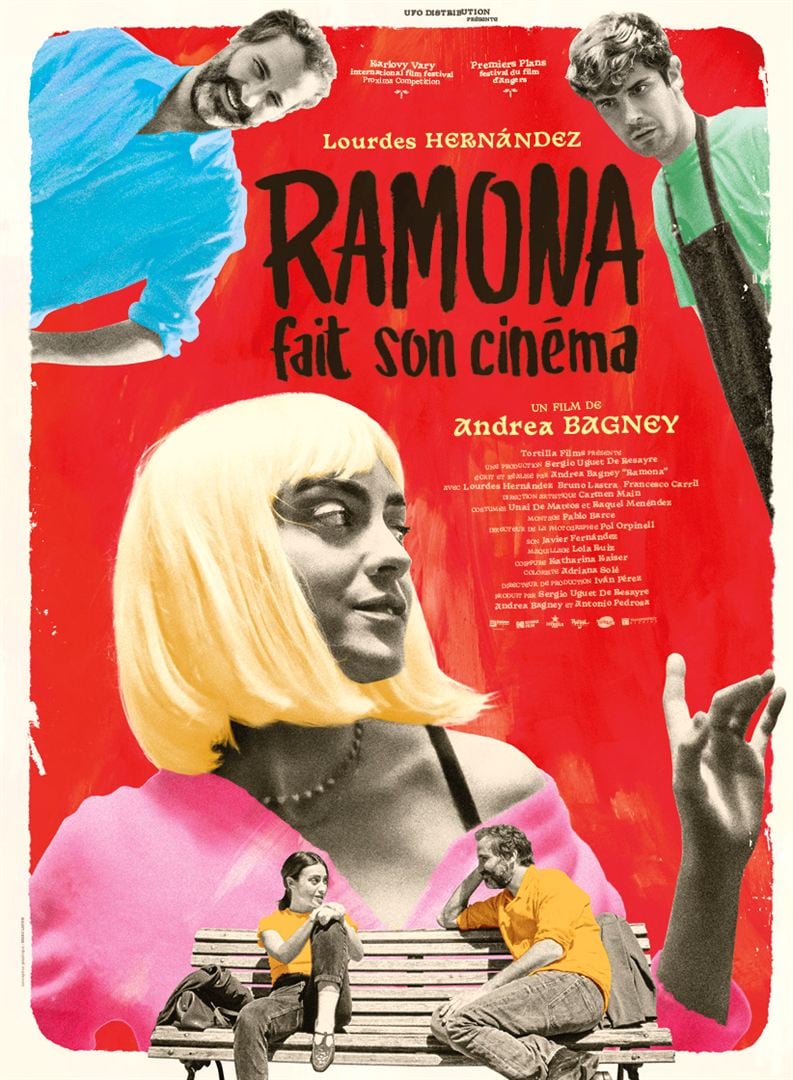

Rose (Ann Skelly, des faux airs de Julia Roberts jeune) est étudiante en école vétérinaire. Enfant adoptée, obsédée par la quête de ses origines, elle réussit à retrouver la trace de sa mère biologique, Ellen (Orla Brady), devenue actrice à succès, qui lui fait la plus traumatisante des confessions : Rose, prénommée Julie à sa naissance, est le fruit d’un viol perpétré par Peter Doyle (Aidan Gillen, iconique Littlefinger dans Game of Thrones), un célèbre archéologue. Tout commence mal entre Ramona et Bruno… ou tout commence trop bien entre ces deux trentenaires madrilènes qui se rencontrent par hasard et tombent amoureux l’un de l’autre sans savoir que le lendemain Ramona participera au casting du film que Bruno est sur le point de réaliser. La jeune femme, en couple avec Nico, se cabre : elle ne veut pas être engagée sur de mauvaises bases et surtout a peur de tromper son copain. Bruno au contraire s’enflamme.

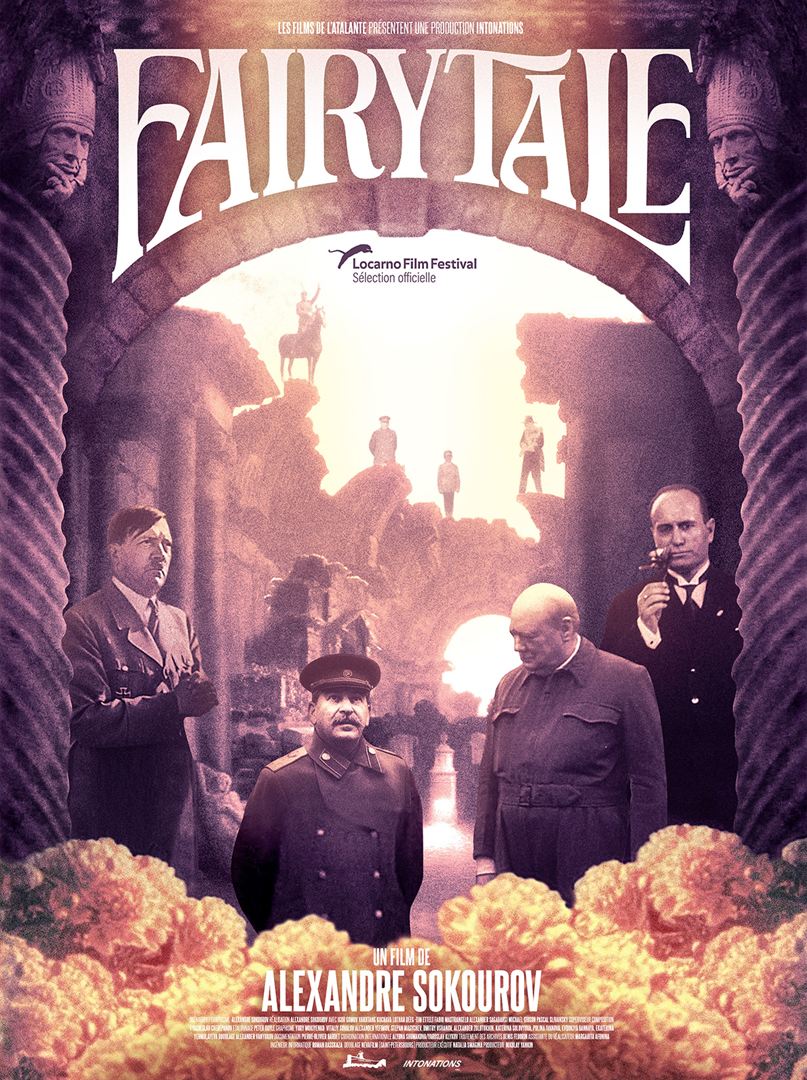

Tout commence mal entre Ramona et Bruno… ou tout commence trop bien entre ces deux trentenaires madrilènes qui se rencontrent par hasard et tombent amoureux l’un de l’autre sans savoir que le lendemain Ramona participera au casting du film que Bruno est sur le point de réaliser. La jeune femme, en couple avec Nico, se cabre : elle ne veut pas être engagée sur de mauvaises bases et surtout a peur de tromper son copain. Bruno au contraire s’enflamme. Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas…

Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas…

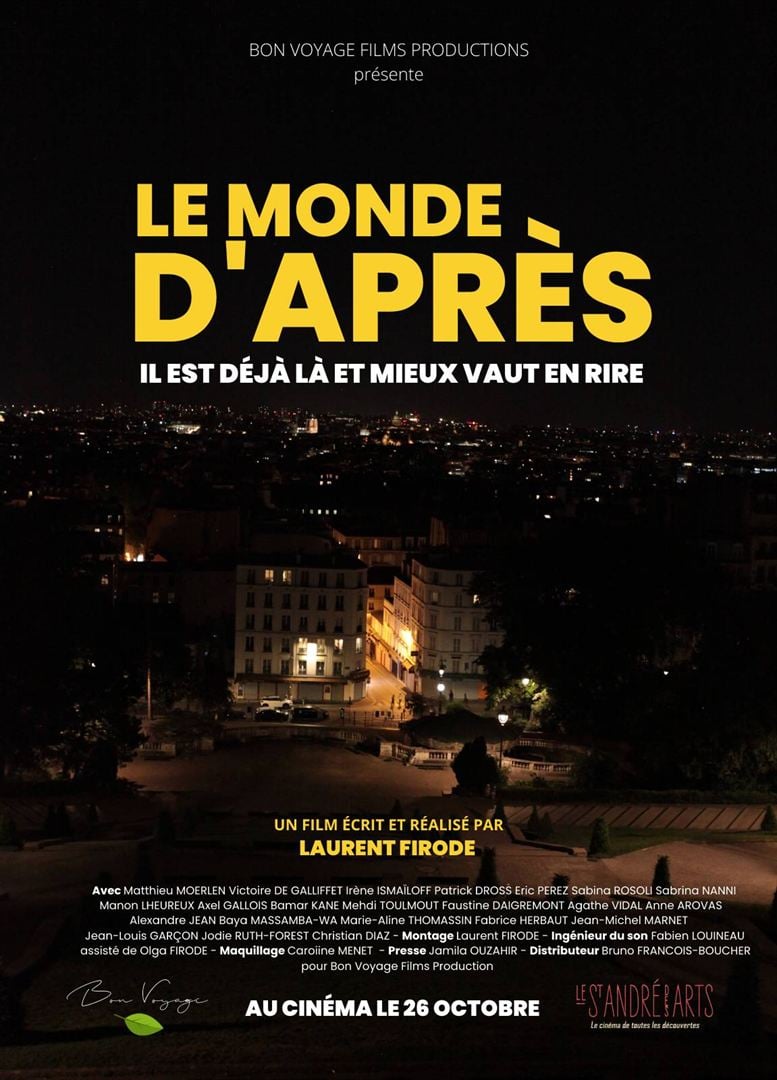

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet.

Le Monde d’après et sa suite, Le Monde d’après 2, sont deux films à sketches tournés sans un cent de subvention publique et distribués en catimini sans aucune publicité ni couverture de presse. Le premier, qui compte neuf saynètes et dure une heure à peine est sorti le 26 octobre. Le second en compte quinze et atteint la durée canonique de 1h30. Il est sorti le 15 mars dernier dans une seule salle parisienne et n’y est diffusé que trois fois par semaine à des séances qui, paradoxalement, affichent quasiment complet. Jeanne Dielman a été élu l’an passé par la prestigieuse revue professionnelle Sight & Sound meilleur film de tous les temps, juste devant Vertigo et Citizen Kane. Auréolé de ce prestigieux trophée, il ressort dans quelques salles d’art et d’essai et y attire un public nombreux, de cinéphiles et de curieux masochistes. C’est que le film est précédé d’une pesante réputation : il dure 3h21 et dissèque la morne répétition des gestes quotidiens d’une jeune veuve sans histoires qui vit seule avec son fils, dans un appartement bourgeois de Bruxelles.

Jeanne Dielman a été élu l’an passé par la prestigieuse revue professionnelle Sight & Sound meilleur film de tous les temps, juste devant Vertigo et Citizen Kane. Auréolé de ce prestigieux trophée, il ressort dans quelques salles d’art et d’essai et y attire un public nombreux, de cinéphiles et de curieux masochistes. C’est que le film est précédé d’une pesante réputation : il dure 3h21 et dissèque la morne répétition des gestes quotidiens d’une jeune veuve sans histoires qui vit seule avec son fils, dans un appartement bourgeois de Bruxelles. Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert.

Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert. Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal.

Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal. Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018.

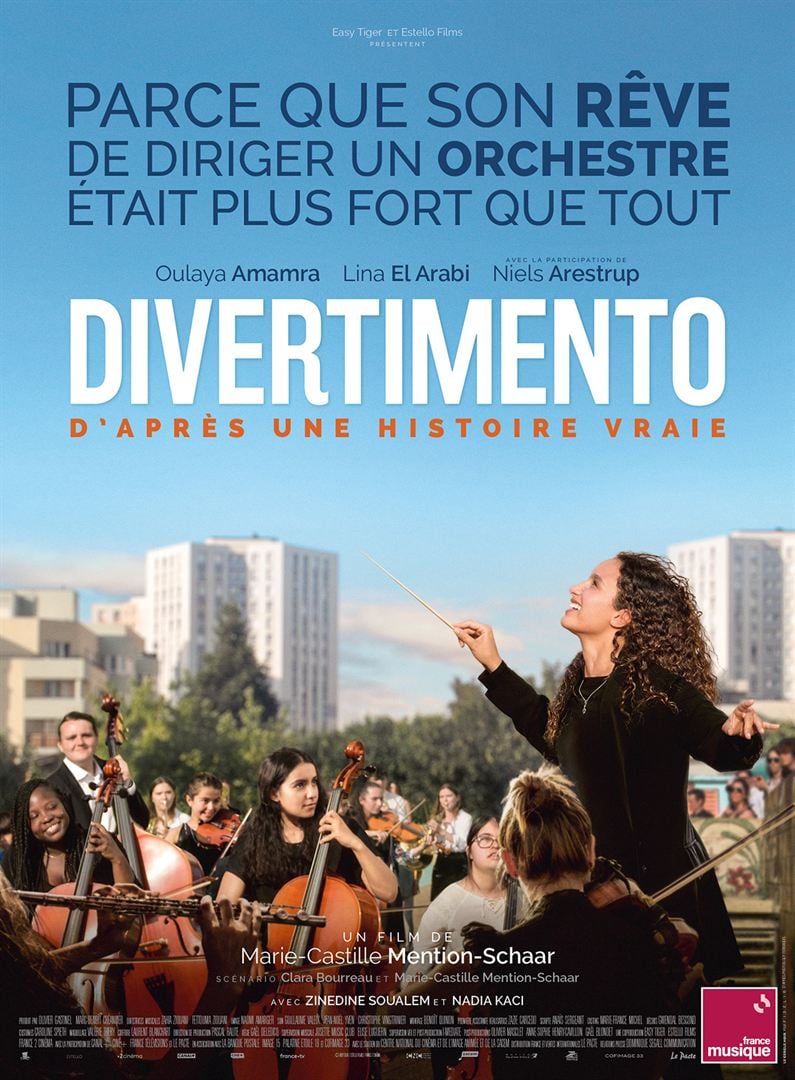

Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018. Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés.

Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés.