Samy est jeune et plein d’allant. Il vient d’être recruté au Parlement européen pour y travailler auprès d’un eurodéputé français, centriste et passe-muraille. Il découvre non sans effroi la machinerie européenne que le récent Brexit a rendue bien cafardeuse. Il y fait vite la rencontre de deux autres assistants : Rose, une Britannique obligée, à son corps défendant, d’assister une Eurosceptique pro-Brexit et Thorsten, un Allemand qui travaille auprès de la conseillère politique, particulièrement machiavélique, d’un groupe de droite.

Samy est jeune et plein d’allant. Il vient d’être recruté au Parlement européen pour y travailler auprès d’un eurodéputé français, centriste et passe-muraille. Il découvre non sans effroi la machinerie européenne que le récent Brexit a rendue bien cafardeuse. Il y fait vite la rencontre de deux autres assistants : Rose, une Britannique obligée, à son corps défendant, d’assister une Eurosceptique pro-Brexit et Thorsten, un Allemand qui travaille auprès de la conseillère politique, particulièrement machiavélique, d’un groupe de droite.

Embobiné par un lobbyiste italien, Samy doit rédiger pour son député un rapport sur la pêche et défendre un amendement pour la protection des requins.

Une série drôle et pédagogique à la fois sur le Parlement européen qui combattrait avec humour les lieux communs qui circulent au sujet de cette institution et nous en ferait découvrir les arcanes ? On dit oui ! Et on sermonne nos enfants pour la regarder avec nous, malgré leurs sourcils sceptiques et leurs bâillements d’ennui, quitte à se serrer un peu sur le sofa familial devenu trop petit depuis qu’ils ont trop vite grandi.

Il faut reconnaître à France Télévisions un sens élevé du service public pour avoir développé ce sitcom politique et europhile. L’idée en était excellente, qui louche vers les séries anglo-saxonnes Veep et The Thick of It. Mais, faute de moyens, le résultat ne convainc pas.

Parlement n’est pas sans charme, à commencer par ses personnages : Xavier Lacaille (Samy) joue très bien le bizuth de bonne volonté, un peu perdu dans son costume mal ajusté – même si son ignorance des principes les plus élémentaires de la procédure européenne laisse dubitatif sur le sérieux de son recrutement. Liz Kingsman est touchante dans le rôle d’une jeune Britannique rivée à une députée pro-Brexit frappadingue.

Parlement n’est pas sans humour qui décoche quelques piques, souvent politiquement incorrectes, à l’arrogance allemande ou au siège de Strasbourg.

Mais Parlement manque désespérément d’un ingrédient essentiel : un scénario qui tienne la durée et donne envie, à la fin de chaque épisode, aussi bref soit-il (vingt-six minutes seulement), de regarder le suivant.

Du coup Parlement manquera sa cible. Il décevra les europhiles et n’attirera pas les eurosceptiques. Nos deux dadais ont déserté le sofa familial dès la fin du premier épisode. Soupirs….

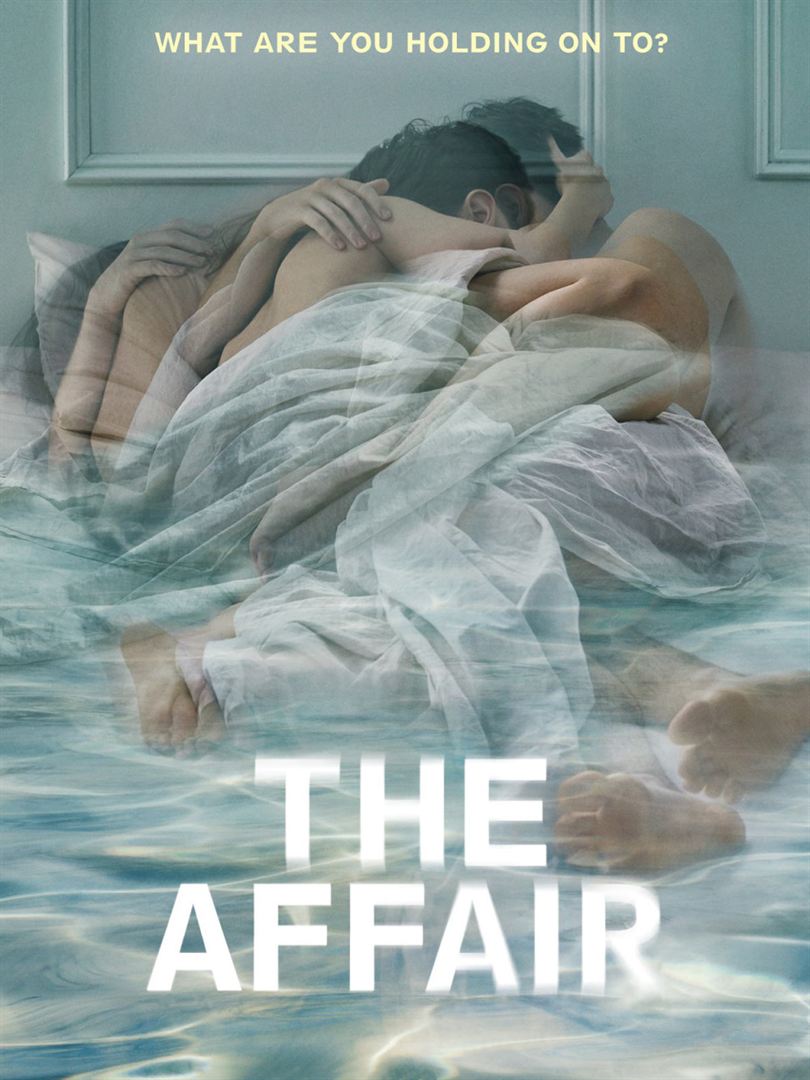

Noah Solloway (Dominic West) a tout pour être heureux : une femme magnifique, quatre enfants, son métier d’enseignant et un rêve sur le point d’éclore : devenir écrivain même si le succès n’a pas été au rendez-vous de son premier livre… En vacances à Long Island en famille, il rencontre Allison, une serveuse de restaurant, mariée elle aussi, dévastée par la mort brutale de son fils unique. Leur liaison adultère va faire exploser leurs couples.

Noah Solloway (Dominic West) a tout pour être heureux : une femme magnifique, quatre enfants, son métier d’enseignant et un rêve sur le point d’éclore : devenir écrivain même si le succès n’a pas été au rendez-vous de son premier livre… En vacances à Long Island en famille, il rencontre Allison, une serveuse de restaurant, mariée elle aussi, dévastée par la mort brutale de son fils unique. Leur liaison adultère va faire exploser leurs couples. Vernon Subutex (Romain Duris) porte un nom de laxatif. D’ailleurs il est dans la merde.

Vernon Subutex (Romain Duris) porte un nom de laxatif. D’ailleurs il est dans la merde. Esty (Shira Haas) a dix neuf ans à peine. Élevée par sa tante et par ses grands parents dans la communauté juive ultra-orthodoxe de Williamsburg à New York, elle vient de se marier. Sa vie l’étouffe. Elle décide de partir à Berlin rejoindre sa mère qui, quelques années plus tôt, a pris la même décision radicale qu’elle.

Esty (Shira Haas) a dix neuf ans à peine. Élevée par sa tante et par ses grands parents dans la communauté juive ultra-orthodoxe de Williamsburg à New York, elle vient de se marier. Sa vie l’étouffe. Elle décide de partir à Berlin rejoindre sa mère qui, quelques années plus tôt, a pris la même décision radicale qu’elle. Série porte-étendard de Netflix, censée lui rallier l’audience des boomers (dont je suis), The Crown raconte la vie d’Elizabeth II. Les deux premières saisons, sorties en 2016 et 2017, s’étaient focalisées sur la jeunesse de la reine, interprétée par Clare Foy (couronnée en 2017 par le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique). La troisième saison, sortie en novembre 2019, retrouve la reine en 1964 à l’approche de la quarantaine sous les traits de Olivia Colman (Oscar et Golden Globes 2019 de la meilleure actrice pour son interprétation dans

Série porte-étendard de Netflix, censée lui rallier l’audience des boomers (dont je suis), The Crown raconte la vie d’Elizabeth II. Les deux premières saisons, sorties en 2016 et 2017, s’étaient focalisées sur la jeunesse de la reine, interprétée par Clare Foy (couronnée en 2017 par le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique). La troisième saison, sortie en novembre 2019, retrouve la reine en 1964 à l’approche de la quarantaine sous les traits de Olivia Colman (Oscar et Golden Globes 2019 de la meilleure actrice pour son interprétation dans  Chers lecteurs,

Chers lecteurs,