Un père et sa fille partent passer une semaine en Turquie dans une résidence de vacances en bord de mer. Sophie (Frankie Corio) a onze ans. C’est une pré-ado vive et sensible. Calum (Paul Mescal, révélé par la série Normal People) est plus secret : on comprend qu’il est séparé de la mère de Sophie, qu’il a quitté l’Ecosse pour Londres, que le menace peut-être le gouffre de la dépression.

Un père et sa fille partent passer une semaine en Turquie dans une résidence de vacances en bord de mer. Sophie (Frankie Corio) a onze ans. C’est une pré-ado vive et sensible. Calum (Paul Mescal, révélé par la série Normal People) est plus secret : on comprend qu’il est séparé de la mère de Sophie, qu’il a quitté l’Ecosse pour Londres, que le menace peut-être le gouffre de la dépression.

Une vingtaine d’années plus tard, Sophie, devenue adulte et mère de famille, se remémore cette parenthèse enchantée en revisionnant les images qu’elle en avait tourné avec sa caméra Super-8.

Aftersun provoque des réactions très contrastées. La critique est très positive. Elle salue un premier film « plein de grâce » (La Septième Obsession), « minimaliste et émouvant » (Les Echos), « délicat comme un tableau impressionniste » (Marie-Claire), « qui rejoue la victoire deleuzienne de l’image-temps sur l’image-mouvement, de la subjectivité sur le réel » (Les Inrocks). Bande à part évoque « chant d’amour filial au moment charnière de la fin de l’enfance, entre jaune soleil et bleus à l’âme », Transfuge la « mélancolie proustienne [qui sourd] du paradis perdu de l’enfance ».

Les avis des spectateurs, à commencer par celui de l’amie qui m’avait convaincu d’aller hier le voir – alors que je penchais naturellement pour Astérix ou Avatar – sont nettement plus hostiles : « le prototype du film d’auteur ennuyant (sic) où rien ne se passe », « beaucoup plus de prétention que de talent », « film de festival (…) tape-à-l’œil et sans grand intérêt »…

Comme en témoignent mes deux étoiles mi-chèvre mi-chou, mon opinion est à mi-chemin de ces deux pôles radicalement opposés. J’ai été longtemps déconcerté par le faux rythme dans lequel Aftersun s’installe, attendant que le film commence, qu’il s’y passe quelque chose, escomptant un coup de théâtre (la mort par noyade de Sophie ? l’AVC de Callum ? des attouchements incestueux du père sur sa fille ?) alors que [SPOILER] rien ne se passe finalement. Comme bien d’autres spectateurs j’ai été surpris et frustré de cette attente vaine, éprouvant confusément le sentiment de m’être fait rouler par un film qui m’avait fait une promesse non tenue.

Mais à la réflexion, je me suis demandé si un film ne pouvait pas précisément fonctionner sur ce schéma là, celui du temps suspendu, de l’attente frustrée, du non-événement. Et préférant regarder le verre à moitié plein (la confusion des sentiments de cette pré-ado m’a beaucoup touché) que celui à moitié vide (je n’ai rien compris au personnage du père et à la crise qu’il traverse…. ou pas), j’ai décidé de ne pas honnir ce film malgré le peu de goût que j’aurai pris à le voir.

En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle.

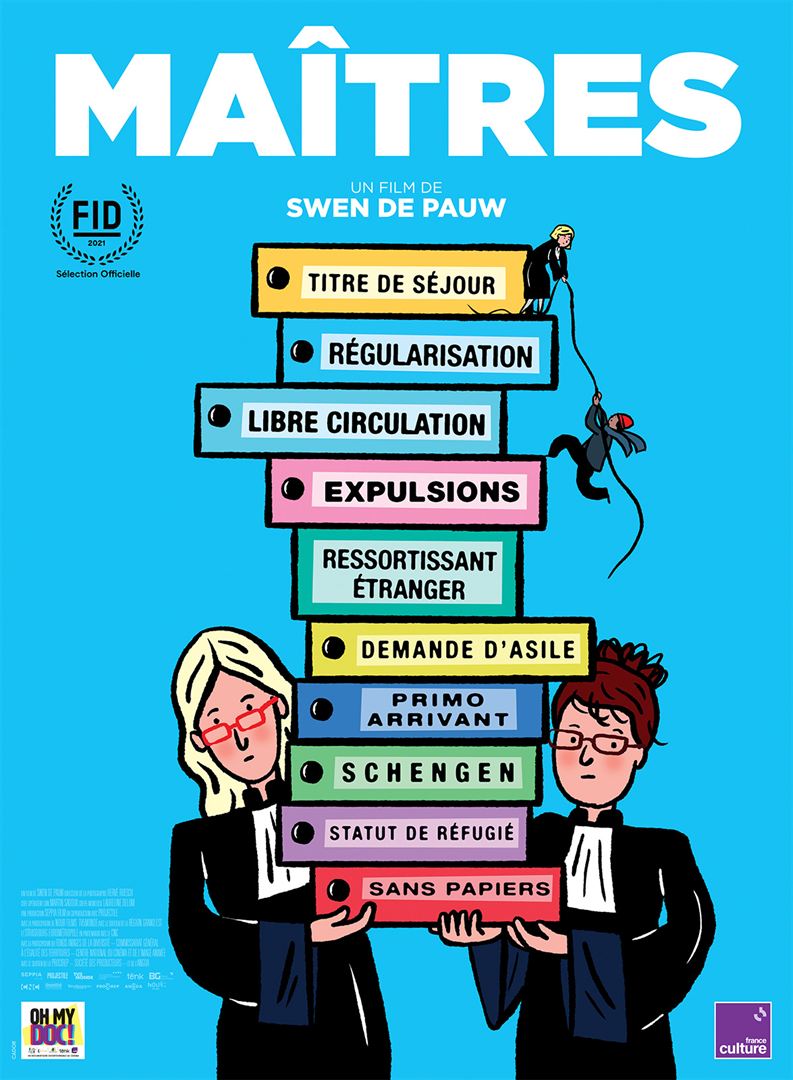

En 2069 sur son lit de mort le roi Alfredo se remémore son passé. Encore prince, cinquante ans plus tôt, alors qu’il achevait ses études d’histoire de l’art, il avait obtenu de ses parents l’autorisation de travailler dans une brigade de sapeurs-pompiers. Il y était tombé amoureux de son instructeur, le bel Alfonso. Mais la mort du père d’Alfredo et son accession au trône avaient eu raison de cette idylle. Pendant quelques mois, le documentariste Swen de Pauw a planté sa caméra dans l’étude de trois avocates strasbourgeoises spécialisées en droit des étrangers. Il les filme en plein travail, face à leurs clients, plongées dans leurs dossiers, pendues au téléphone, dictant un courrier ou le regard vide à leur balcon tirant sur une cigarette. Face à elles défilent des demandeurs d’asile, des résidents en fin de droits, des étrangers qui aimeraient acquérir la nationalité française…. Autour d’elles, s’agite une ribambelle de stagiaires tandis que deux secrétaires d’un calme imperturbable gèrent le chaos.

Pendant quelques mois, le documentariste Swen de Pauw a planté sa caméra dans l’étude de trois avocates strasbourgeoises spécialisées en droit des étrangers. Il les filme en plein travail, face à leurs clients, plongées dans leurs dossiers, pendues au téléphone, dictant un courrier ou le regard vide à leur balcon tirant sur une cigarette. Face à elles défilent des demandeurs d’asile, des résidents en fin de droits, des étrangers qui aimeraient acquérir la nationalité française…. Autour d’elles, s’agite une ribambelle de stagiaires tandis que deux secrétaires d’un calme imperturbable gèrent le chaos. Journaliste brillante, formée à la dure par le rédacteur en chef du Morning Post, Walter Burns (Cary Grant), qu’elle a épousé avant de s’en séparer, Hildy Johnson (Rosalind Russell) a décidé de quitter le métier pour se marier à un modeste employé de bureau d’Albany. Apprenant la nouvelle, Walter Burns, qui brûle de reconquérir son ancienne épouse, cherche à la retenir en lui demandant de couvrir les dernières heures d’un condamné à mort dont il est persuadé de l’innocence. Hildy, que la passion du journalisme n’a jamais quittée, accepte cette mission et va se retrouver impliquée dans la rocambolesque évasion du prisonnier.

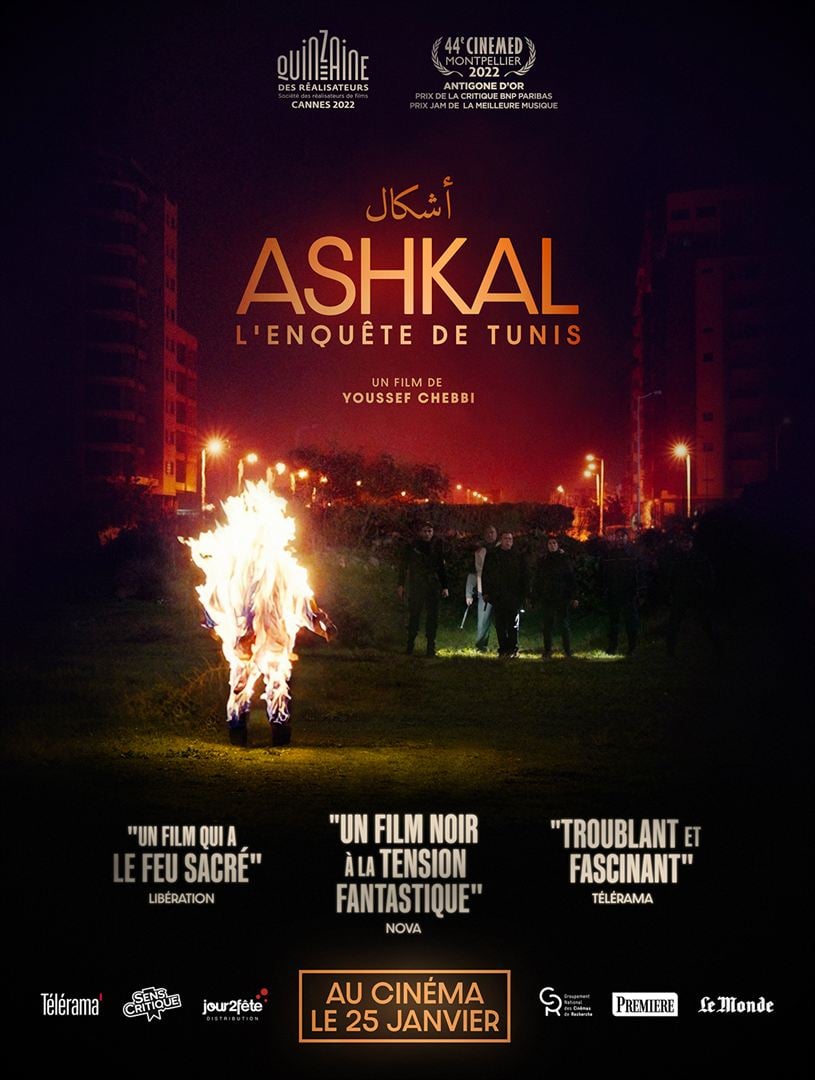

Journaliste brillante, formée à la dure par le rédacteur en chef du Morning Post, Walter Burns (Cary Grant), qu’elle a épousé avant de s’en séparer, Hildy Johnson (Rosalind Russell) a décidé de quitter le métier pour se marier à un modeste employé de bureau d’Albany. Apprenant la nouvelle, Walter Burns, qui brûle de reconquérir son ancienne épouse, cherche à la retenir en lui demandant de couvrir les dernières heures d’un condamné à mort dont il est persuadé de l’innocence. Hildy, que la passion du journalisme n’a jamais quittée, accepte cette mission et va se retrouver impliquée dans la rocambolesque évasion du prisonnier. Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation.

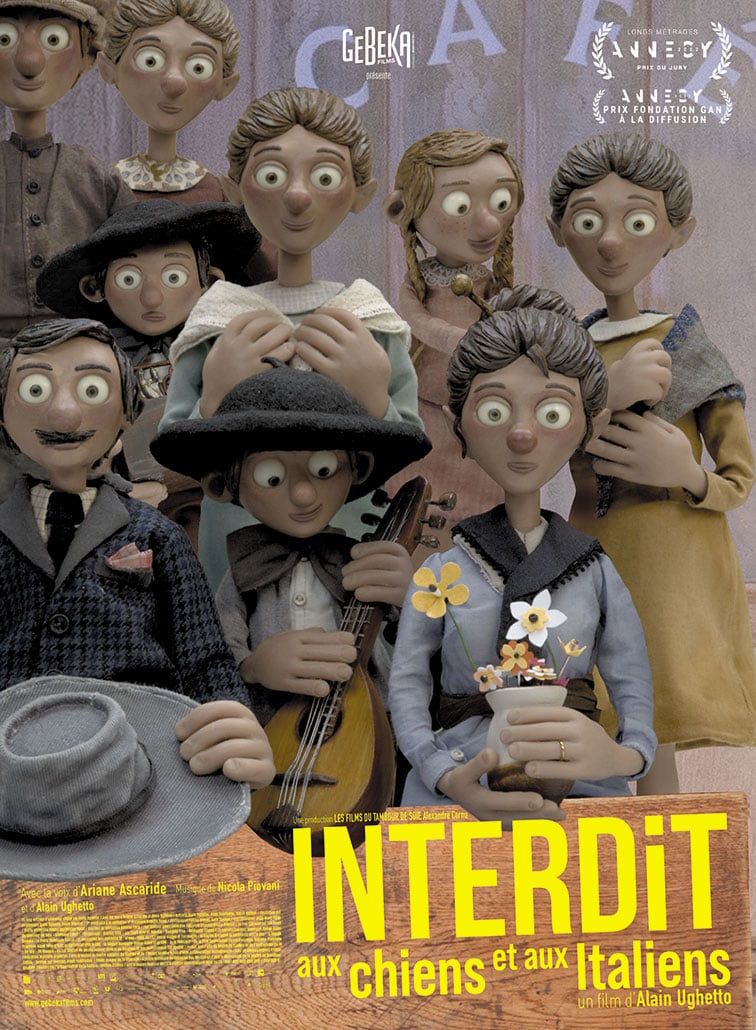

Dans Les Jardins de Carthage (ça commence comme Salammbô), un complexe immobilier laissé à l’abandon en périphérie de Tunis dont la construction avait été interrompue à la chute de Ben Ali, un gardien d’immeuble meurt brûlé vif. S’est-il immolé ? A-t-il été tué ? Bientôt, dans les mêmes circonstances, une jeune employée de maison perd la vie. Deux policiers mènent l’enquête, sur fond de corruption endémique au sein de la police tunisienne et de règlements de comptes : Batal, un père de famille pris dans un conflit de loyauté, et Fatma, une jeune policière dont le père siège à la Commission Vérité et Réconciliation. Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire.

Les grands-parents de Alain Ughetto sont originaires d’un petit village du Piémont. Ils ont émigré en France dans les années 30 après avoir été en butte au fascisme et à la misère. Le grand-père, Luigi, avait participé à la construction du tunnel du Simplon. En France, il a construit le barrage de Génissiat sur le Rhône. Avec des personnages en pâte à modeler, filmés en stop motion, des morceaux de charbon, de sucre, des châtaignes et même sa propre main qu’on voit de temps en temps entrer dans le champ, le réalisateur de Jasmine raconte avec ironie leur histoire. Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.

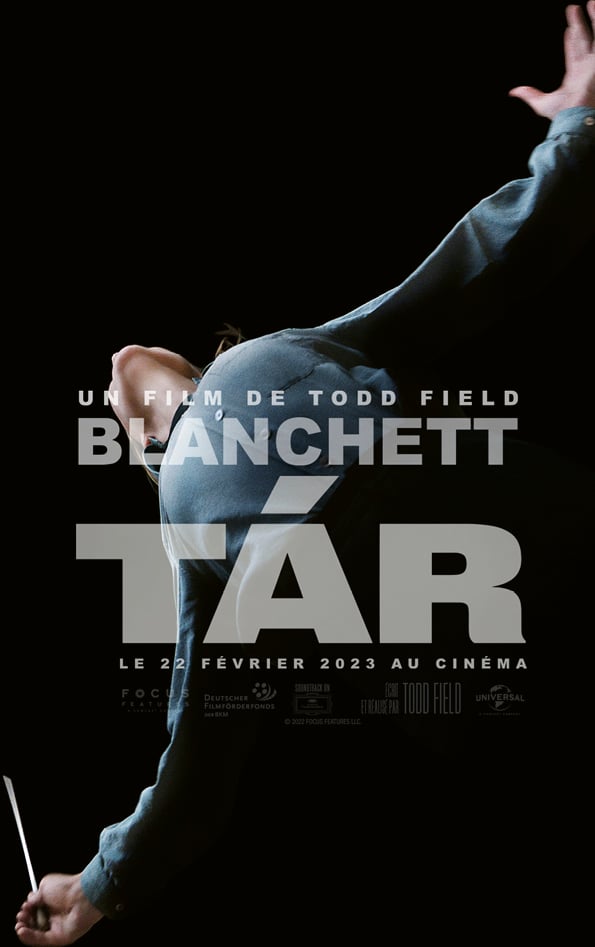

Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques. Lydia Tár (Cate Blanchett) est une star. Elle dirige l’orchestre philharmonique de Berlin, s’apprête à publier sa biographie et à boucler pour la Deutsche Grammophon l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de Mahler. Accompagnée de Francesca (Noémie Merlant), sa fidèle assistante, elle vit entre New York et Berlin où habitent son épouse Sharon (Nina Hoss), premier violon à la Philharmonie, et leur fille Petra.

Lydia Tár (Cate Blanchett) est une star. Elle dirige l’orchestre philharmonique de Berlin, s’apprête à publier sa biographie et à boucler pour la Deutsche Grammophon l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de Mahler. Accompagnée de Francesca (Noémie Merlant), sa fidèle assistante, elle vit entre New York et Berlin où habitent son épouse Sharon (Nina Hoss), premier violon à la Philharmonie, et leur fille Petra. Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans

Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans Un couple de Russes blancs, installés en banlieue parisienne, a été accusé d’espionnage et brutalement expulsé de France, avec leurs deux filles, en juin 1948. Ils sont revenus en Union soviétique. Leur aînée a épousé le correspondant de L’Humanité à Moscou. Le couple a eu deux fils, Pierre en 1959 et Vladimir dix ans plus tard, qui grandiront en Russie jusqu’à leur retour en France en 1975.

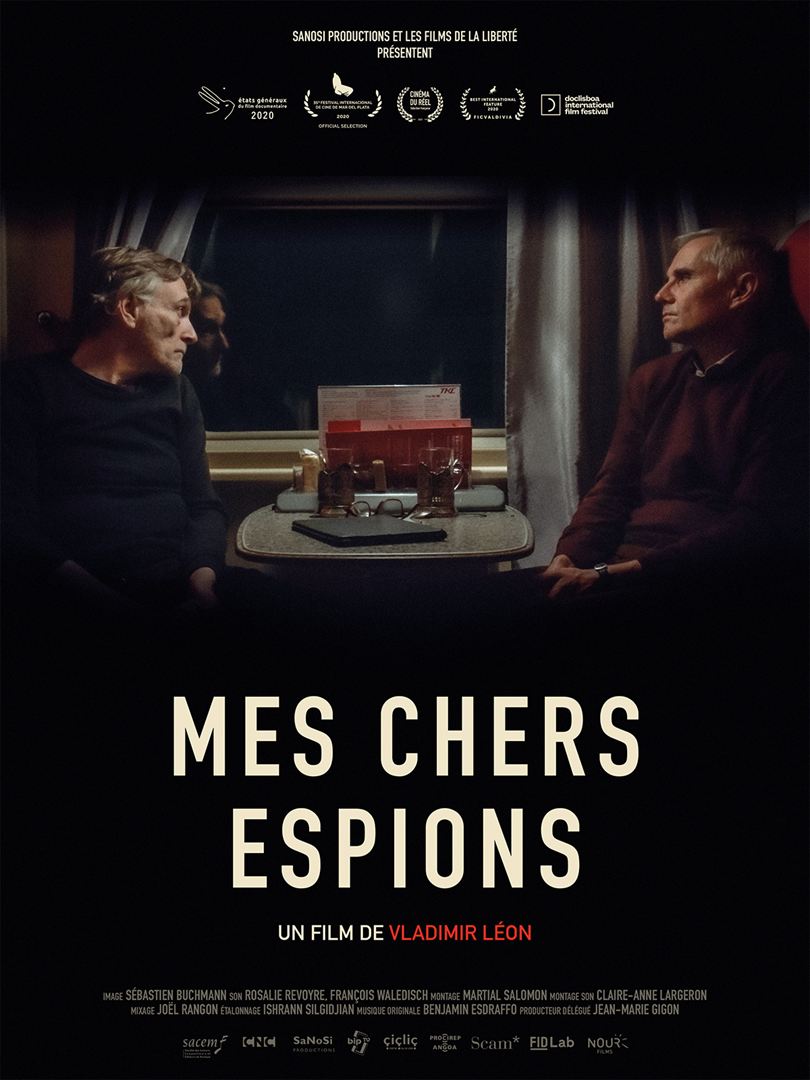

Un couple de Russes blancs, installés en banlieue parisienne, a été accusé d’espionnage et brutalement expulsé de France, avec leurs deux filles, en juin 1948. Ils sont revenus en Union soviétique. Leur aînée a épousé le correspondant de L’Humanité à Moscou. Le couple a eu deux fils, Pierre en 1959 et Vladimir dix ans plus tard, qui grandiront en Russie jusqu’à leur retour en France en 1975.