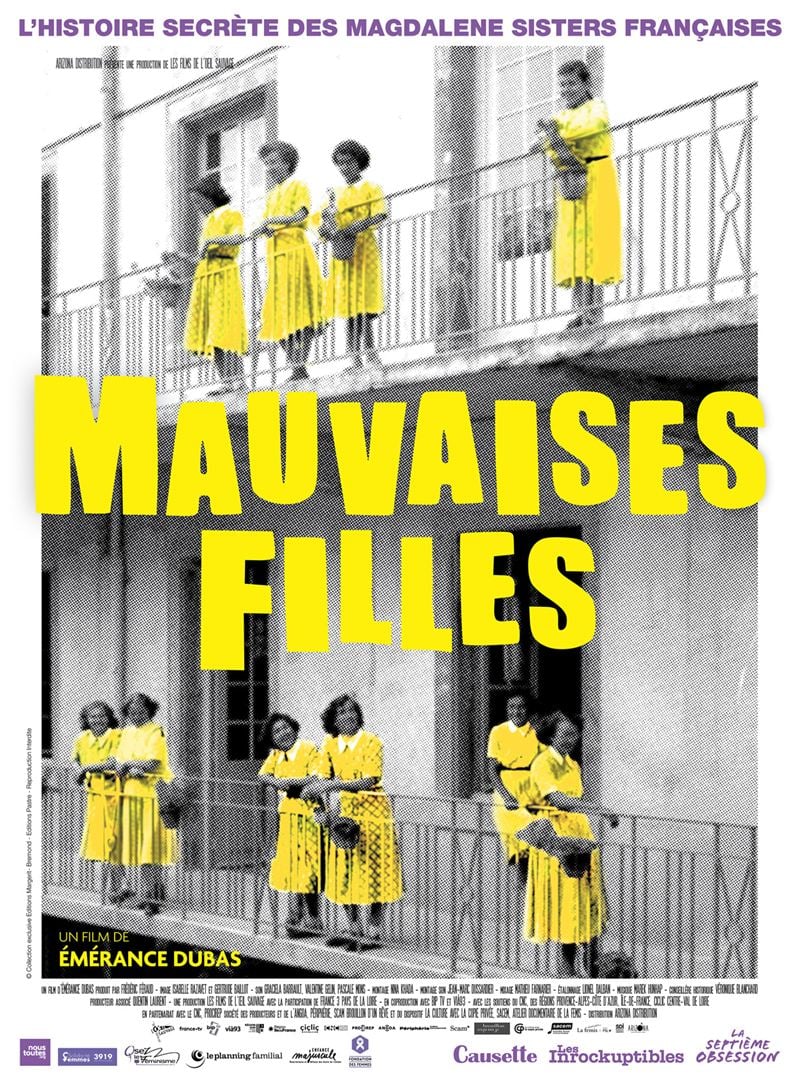

La documentariste Emérance Dubas lève le voile sur un pan oublié de notre mémoire collective : les mauvais traitements subis en maisons de correction, notamment dans les internats religieux du Bon Pasteur, par les jeunes filles placées.

La documentariste Emérance Dubas lève le voile sur un pan oublié de notre mémoire collective : les mauvais traitements subis en maisons de correction, notamment dans les internats religieux du Bon Pasteur, par les jeunes filles placées.

Cette histoire a été soigneusement documentée par Véronique Blanchard dans sa thèse de doctorat soutenue en 2016 et publiée en 2019 sous le titre « Vagabondes, voleuses, vicieuses ». Cette publication s’est accompagnée d’un webdocumentaire accessible en ligne à l’adresse https://mauvaises-filles.fr/

Le documentaire sorti en salles cette semaine et le webdocumentaire accessible en ligne sont deux oeuvres différentes. Le webdocumentaire utilise plusieurs ressources : des témoignages de femmes placées, d’éducatrices ou de féministes, des archives, des décryptages universitaires, des portraits théâtralisés….

Le documentaire de Emérance Dubas est plus bref (il dure soixante-et-onze minutes à peine) et plus pauvre. Il mobilise seulement les témoignages de cinq femmes, Eveline, Fabienne, Michèle, Edith (qu’on ne verra pas, mais dont la voix nous accompagne) et Marie-Christine, et les images du Bon Pasteur à Bourges, un site laissé à l’abandon depuis une trentaine d’années.

Mauvaises filles revendique une filiation avec les Magdalene Sisters, cette fiction irlandaise sortie en 2002 inspirée du sort réservé aux orphelines, aux filles-mères ou aux filles « de mauvaise vie » dans les institutions religieuses irlandaises jusqu’à une date récente. Mauvais traitements, travail forcé, manque d’amour : les souvenirs que racontent ces anciennes pensionnaires au crépuscule de leur vie ne sont pas moins glaçants. Leur résistance force l’admiration ; et on ne peut s’empêcher de penser à celles, moins résilientes, qu’un tel traitement a brisées.

Un témoignage m’a touché pour des motifs très personnels : c’est celui de Fabienne qui raconte sa sortie de l’internat, à dix-sept ans à peine, du chemin de croix qu’elle a alors vécu avec plusieurs garçons qui ont abusé de sa crédulité et de l’avortement qu’elle a dû subir dans des conditions épouvantables.

Ces témoignages, toujours pudiques, émeuvent. On regrettera qu’ils n’aient pas été éclairés par une mise en contexte historique qui aurait permis de mieux les comprendre. On s’en consolera en allant consulter le webdocumentaire de Véronique Blanchard et en lisant sa thèse – ou, pour les moins courageux comme moi, en lisant le livre plus court, qu’elle avait publié avec David Niget chez Textuel en 2016 sur ce sujet.

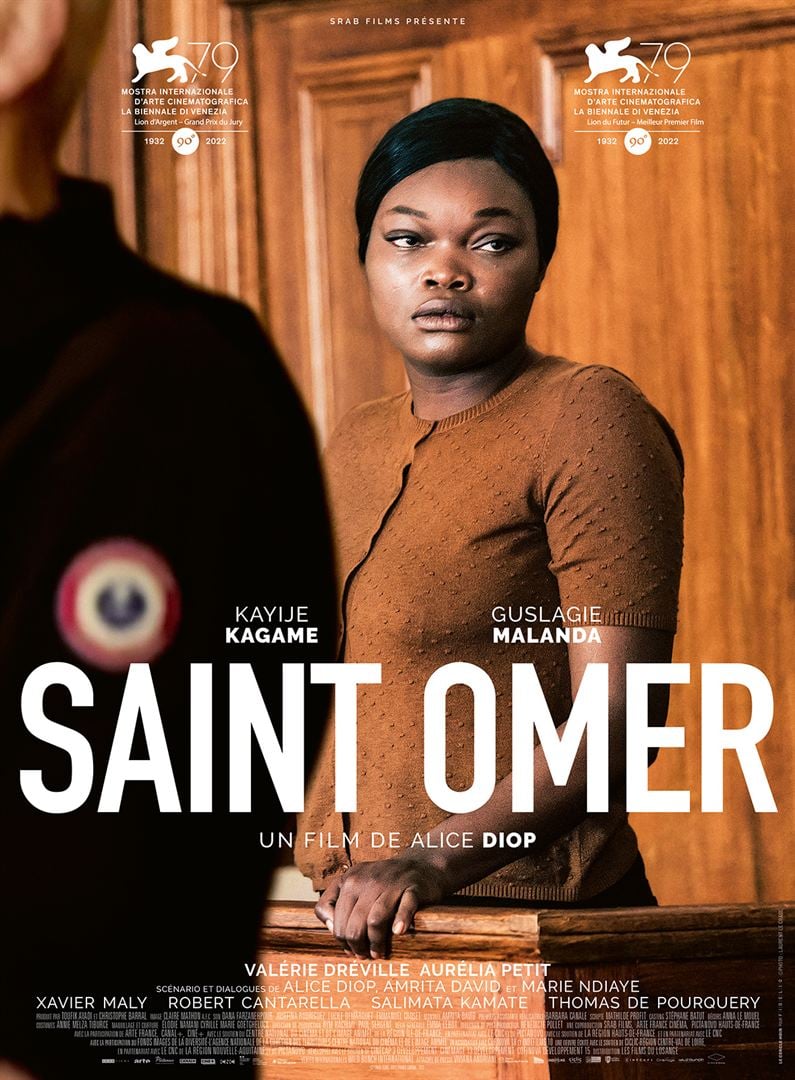

En juin 2016, la cour d’assises de Saint-Omer condamne à vingt ans de réclusion Fabienne Kabou pour la mort de sa petite fille, Adélaïde, âgée d’un an à peine, qu’elle avait déposée sur la grève, à Breck-plage avant que la marée montante ne l’emporte. La documentariste Alice Diop, impressionnée par le fait divers, avait assisté au procès. Elle a décidé de le reconstituer, en changeant le nom des protagonistes, mais en reconstituant à Saint-Omer la salle d’audience et en reprenant le verbatim du procès.

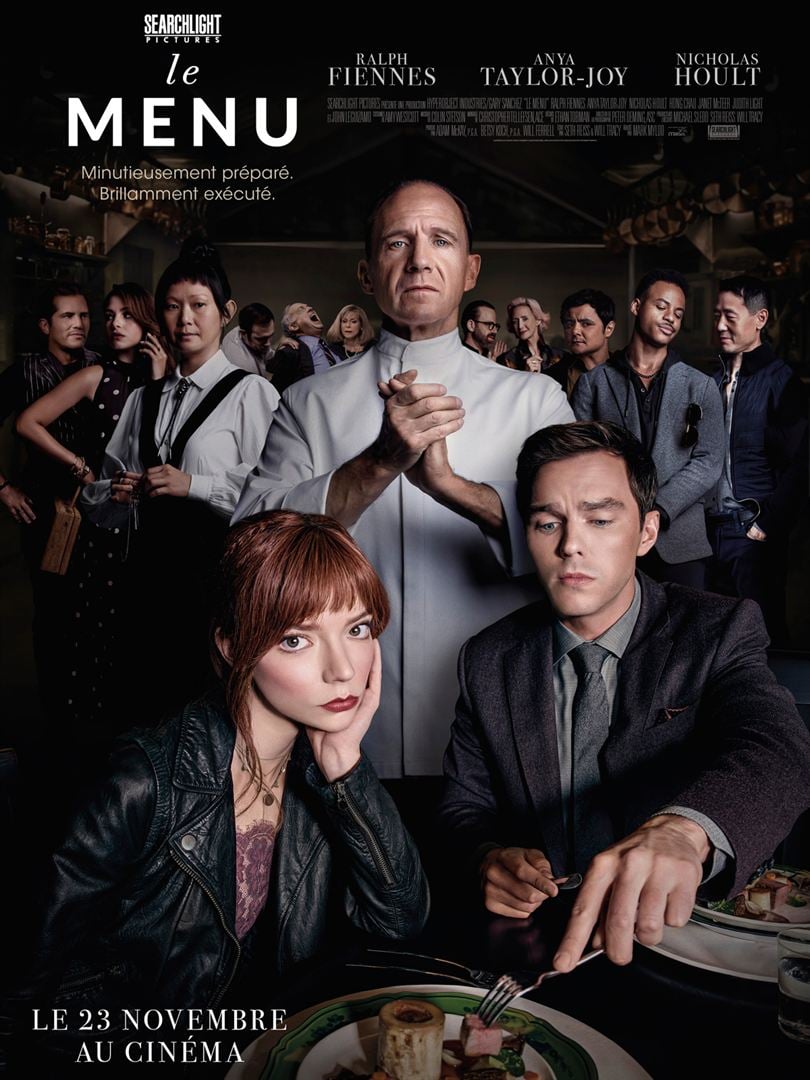

En juin 2016, la cour d’assises de Saint-Omer condamne à vingt ans de réclusion Fabienne Kabou pour la mort de sa petite fille, Adélaïde, âgée d’un an à peine, qu’elle avait déposée sur la grève, à Breck-plage avant que la marée montante ne l’emporte. La documentariste Alice Diop, impressionnée par le fait divers, avait assisté au procès. Elle a décidé de le reconstituer, en changeant le nom des protagonistes, mais en reconstituant à Saint-Omer la salle d’audience et en reprenant le verbatim du procès. Margot (Anya Taylor-Joy) et Tyler (Nicholas Hoult), un couple de jeunes amoureux, embarquent à bord d’un petit bateau de croisière pour une soirée exclusive. Avec dix autres convives, ils vont dîner dans le restaurant du chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) installé dans une île coupée du monde. Mais la soirée ne se déroulera pas comme prévu.

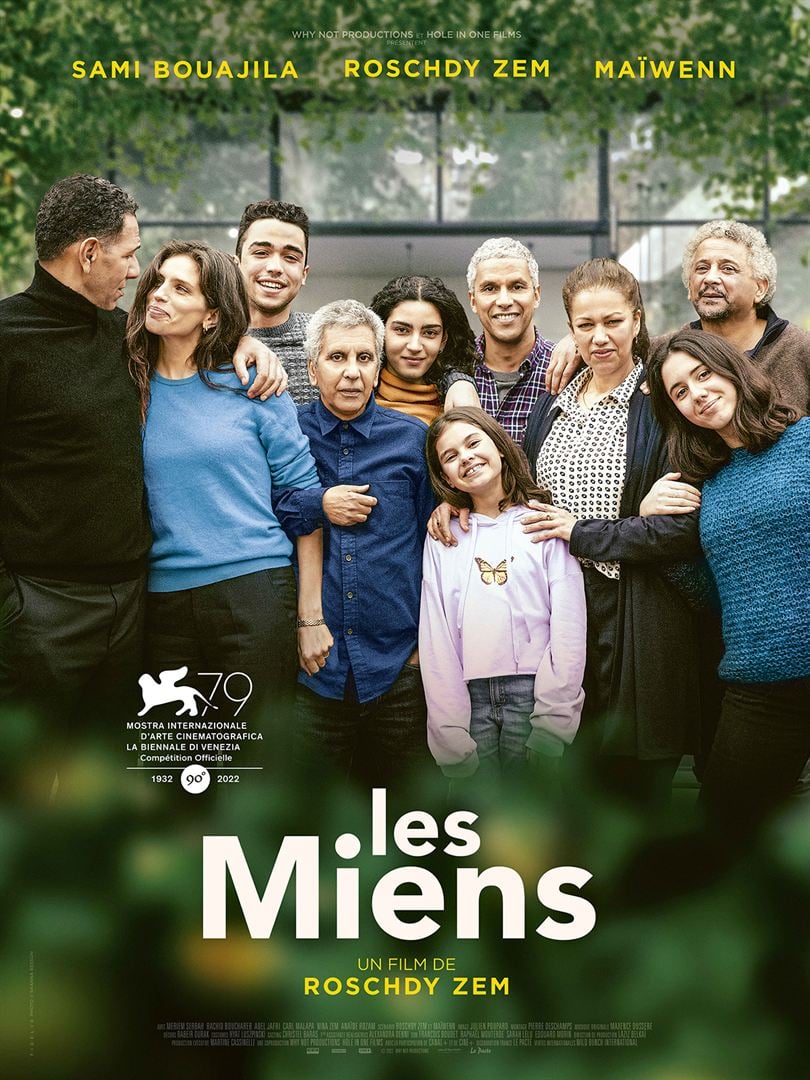

Margot (Anya Taylor-Joy) et Tyler (Nicholas Hoult), un couple de jeunes amoureux, embarquent à bord d’un petit bateau de croisière pour une soirée exclusive. Avec dix autres convives, ils vont dîner dans le restaurant du chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) installé dans une île coupée du monde. Mais la soirée ne se déroulera pas comme prévu. Immigré de la deuxième génération, Ryad (Roschdy Zem) s’est parfaitement intégré. Présentateur à succès d’une émission de sport sur une chaîne de télévision, il vit avec Emma (Maïwenn) dans un luxueux appartement dominant la Seine. Il forme avec ses trois frères, sa sœur et leurs enfants une bruyante et joyeuse famille. Mais quand son frère Moussa (Sami Bouajila), qui traverse un divorce difficile et frise le burn out au travail, a un grave accident neurologique qui libère sa parole, les non-dits refont surface.

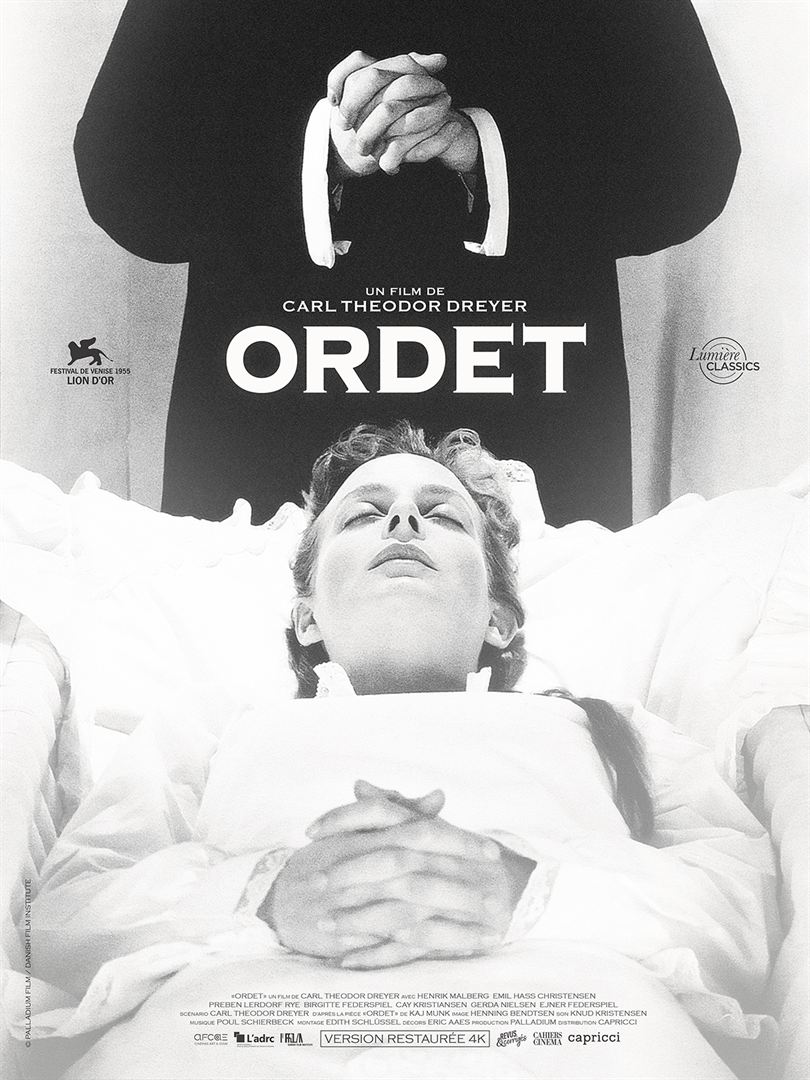

Immigré de la deuxième génération, Ryad (Roschdy Zem) s’est parfaitement intégré. Présentateur à succès d’une émission de sport sur une chaîne de télévision, il vit avec Emma (Maïwenn) dans un luxueux appartement dominant la Seine. Il forme avec ses trois frères, sa sœur et leurs enfants une bruyante et joyeuse famille. Mais quand son frère Moussa (Sami Bouajila), qui traverse un divorce difficile et frise le burn out au travail, a un grave accident neurologique qui libère sa parole, les non-dits refont surface. L’action d’Ordet se déroule durant l’été 1925, dans le Jutland. Les Borgen y possèdent une vaste exploitation agricole. Le patriarche, Morten, dirige la ferme d’une main de fer. Il a trois fils. L’aîné, Mikkel, a perdu la foi. Sa femme est enceinte de leur troisième enfant. Le cadet, Johannes, est devenu fou après des études au séminaire, fugue et se prend pour Jésus-Christ. Le benjamin, Anders, est épris d’Anne, la fille du tailleur, et souhaite l’épouser ; mais une sotte querelle oppose les deux pères des amoureux et empêche le mariage.

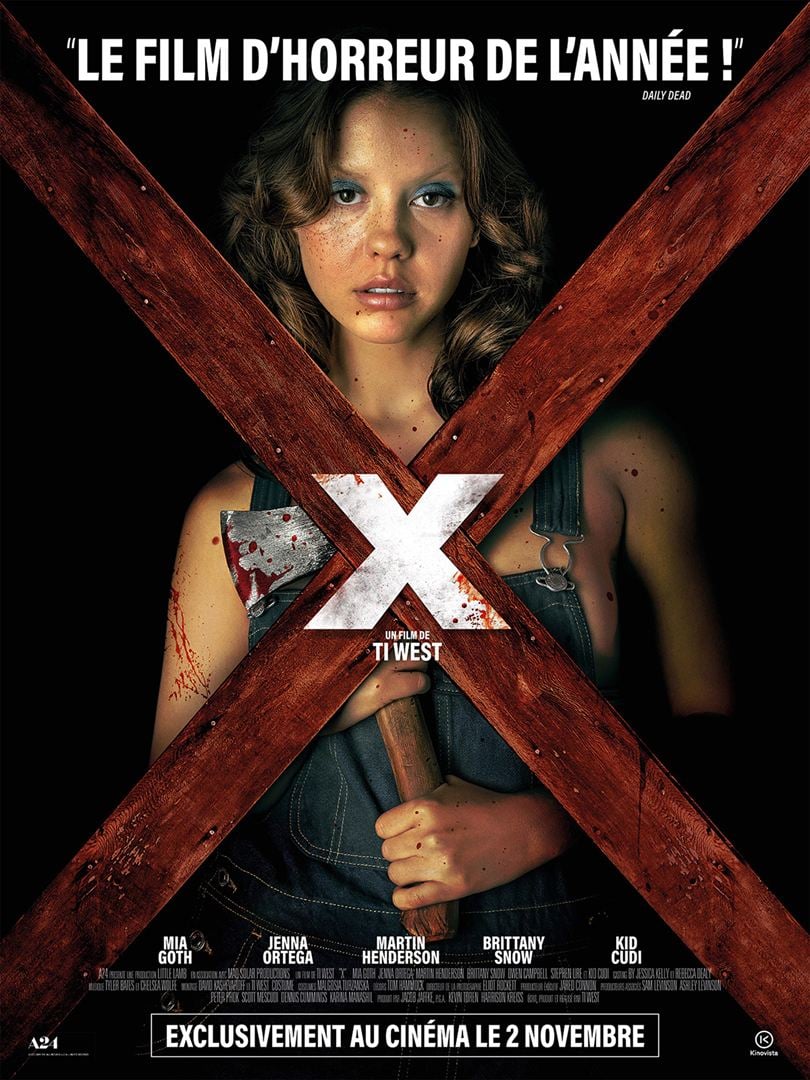

L’action d’Ordet se déroule durant l’été 1925, dans le Jutland. Les Borgen y possèdent une vaste exploitation agricole. Le patriarche, Morten, dirige la ferme d’une main de fer. Il a trois fils. L’aîné, Mikkel, a perdu la foi. Sa femme est enceinte de leur troisième enfant. Le cadet, Johannes, est devenu fou après des études au séminaire, fugue et se prend pour Jésus-Christ. Le benjamin, Anders, est épris d’Anne, la fille du tailleur, et souhaite l’épouser ; mais une sotte querelle oppose les deux pères des amoureux et empêche le mariage. Six jeunes gens vont tourner un film X dans un corps de ferme loué à bas prix à un couple de paysans hors d’âge au fond du Texas en 1979. Ils ignorent que la nuit tombée, ils subiront un déchaînement de violence meurtrière qui les décimera.

Six jeunes gens vont tourner un film X dans un corps de ferme loué à bas prix à un couple de paysans hors d’âge au fond du Texas en 1979. Ils ignorent que la nuit tombée, ils subiront un déchaînement de violence meurtrière qui les décimera. Au milieu des 80ies, un groupe de jeunes comédiens en herbe intègre l’école du Théâtre des Amandiers. Ils vont se former avec Patrice Chéreau (Louis Garrel) et Pierre Romans (Micha Lescot). Le premier monte Platonov de Tchekhov, le second Penthésilée de Kleist.

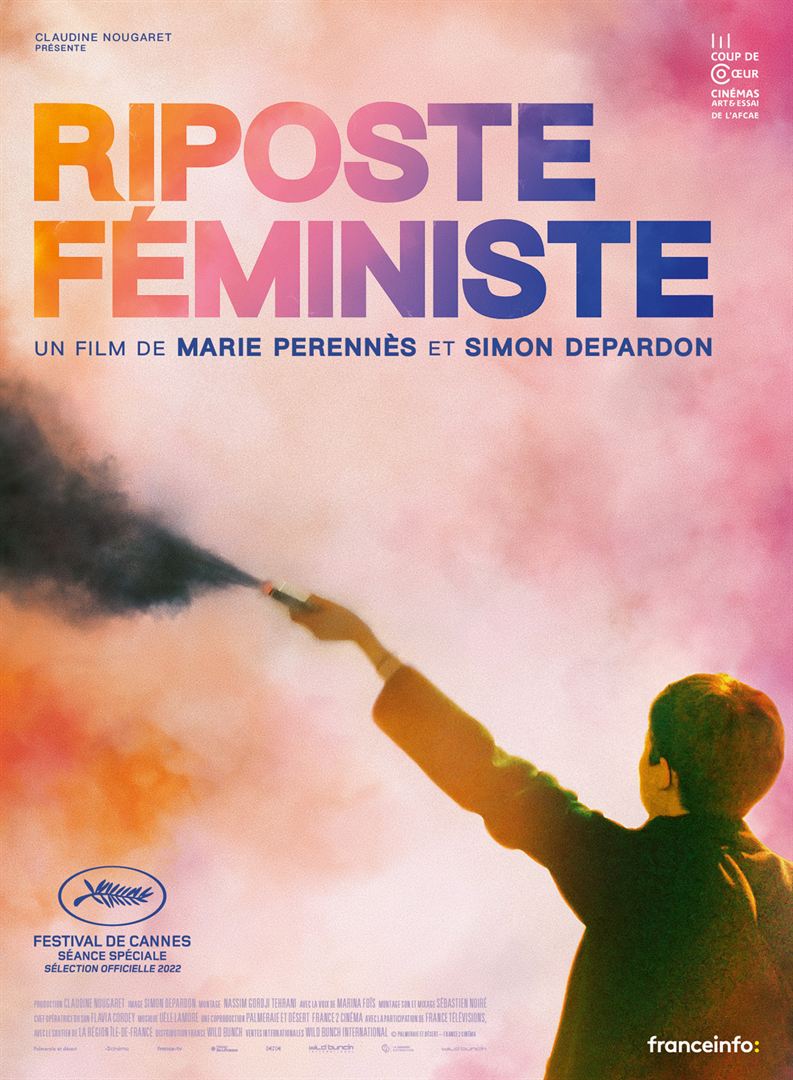

Au milieu des 80ies, un groupe de jeunes comédiens en herbe intègre l’école du Théâtre des Amandiers. Ils vont se former avec Patrice Chéreau (Louis Garrel) et Pierre Romans (Micha Lescot). Le premier monte Platonov de Tchekhov, le second Penthésilée de Kleist. Partout en France, des militantes féministes collent sur les murs à la nuit tombée des slogans chocs sur des feuilles A4 peintes en noir qui dénoncent les féminicides et le patriarcat : « Je te crois » « Mon corps, mes choix » « Pas un.e de plus » « Ras le viol » « Non c’est non » « Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule ».

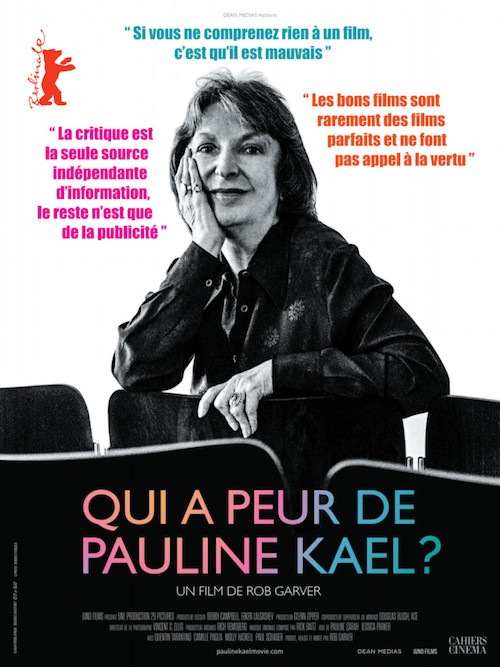

Partout en France, des militantes féministes collent sur les murs à la nuit tombée des slogans chocs sur des feuilles A4 peintes en noir qui dénoncent les féminicides et le patriarcat : « Je te crois » « Mon corps, mes choix » « Pas un.e de plus » « Ras le viol » « Non c’est non » « Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule ». Pauline Kael (1919-2001) fut en son temps la plus féroce et la plus célèbre critique de cinéma américaine. Née en Californie, Kael s’essaie à la création artistique après des études à Berkeley. Elle commence par hasard à écrire des critiques de cinéma en 1953 – en assassinant Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin – avant de rejoindre The New Yorker en 1967 dont elle tient la rubrique cinématographique jusqu’à son départ à la retraite en 1991.

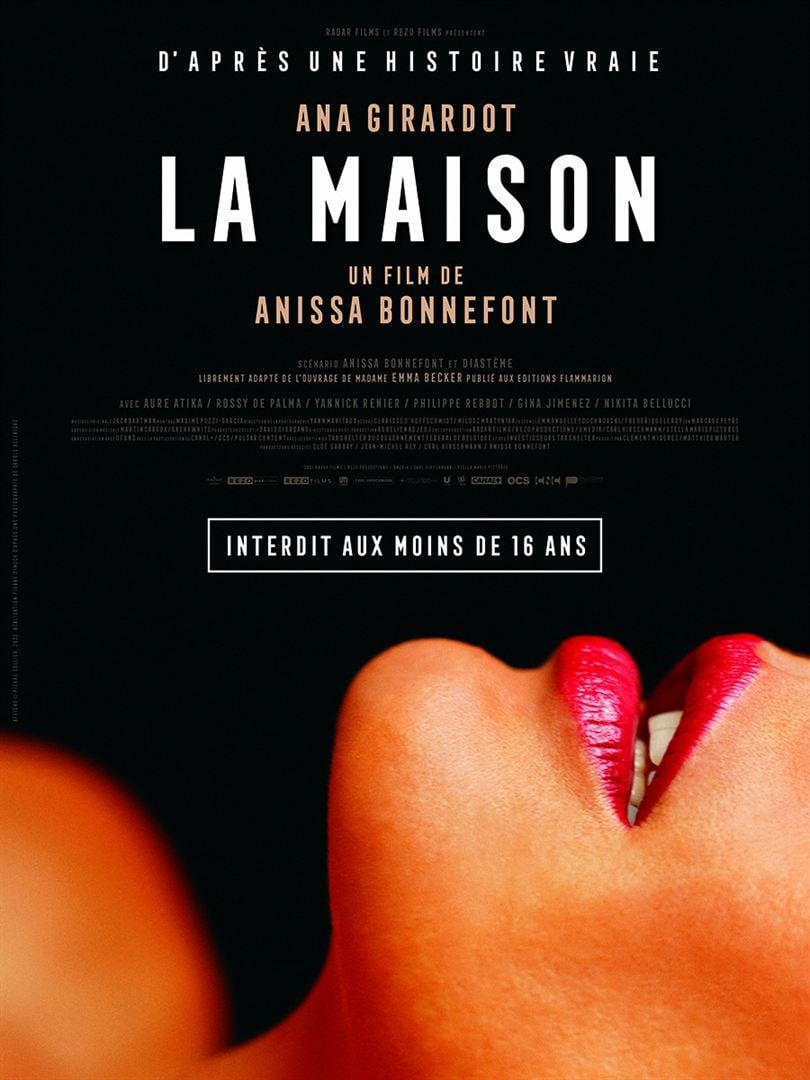

Pauline Kael (1919-2001) fut en son temps la plus féroce et la plus célèbre critique de cinéma américaine. Née en Californie, Kael s’essaie à la création artistique après des études à Berkeley. Elle commence par hasard à écrire des critiques de cinéma en 1953 – en assassinant Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin – avant de rejoindre The New Yorker en 1967 dont elle tient la rubrique cinématographique jusqu’à son départ à la retraite en 1991. La Maison est inspiré du livre éponyme d’Emma Becker qui fit scandale à sa sortie en août 2019. L’autrice, une jeune écrivaine française, y racontait les deux années qu’elle avait décidé de passer dans une maison close berlinoise pour y trouver la matière de son quatrième roman.

La Maison est inspiré du livre éponyme d’Emma Becker qui fit scandale à sa sortie en août 2019. L’autrice, une jeune écrivaine française, y racontait les deux années qu’elle avait décidé de passer dans une maison close berlinoise pour y trouver la matière de son quatrième roman.