La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires.

La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires.

Il y avait un risque fatal à statufier la figure intimidante de Simone Veil. Olivier Dahan, dont l’économie n’est pas la marque de fabrique, ne l’évite pas tout à fait. Son biopic, au sous-titre pontifiant, tombe souvent dans le piège de la grandiloquence. Il ramène toute la vie de Simone Veil sur l’événement traumatisant qui l’a fondée : sa déportation à Auschwitz, qui est filmée sans nous en épargner le moindre des passages obligés : le long périple en wagon à bestiaux bondé, l’arrivée nocturne au camp au milieu des SS, de leurs chiens et des kapos, le tri devant le portail sinistrement orné de la devise « Arbeit macht frei », la tonte humiliante, les appels interminables sous la pluie glacée, la vie sur les bat-flanc à disputer sa maigre nourriture aux rats, les cheminées qui crachent les cendres des gazés…

Le film passe beaucoup plus vite hélas sur le reste de la vie de Simone Veil, en particulier sur son combat pour l’avortement, expédié en deux coups de cuillère à pot, là encore en alignant les lieux communs : le célèbre discours à la tribune du Palais-Bourbon, la misogynie veule des autres députés, les lettres d’insulte, la sororité des femmes reconnaissantes à la ministre de leur avoir enfin donné le droit de disposer librement de leur corps…

La critique a été particulièrement prompte à dénoncer la maladresse de ce film boursouflé et bien-pensant – même si s’en prendre à la figure irréprochable de Simone Veil pouvait sembler a priori blasphématoire. Télérama s’en donne à cœur joie : « Une biographie de Simone Veil en sainte laïque qui, au fil de cent quarante minutes en paraissant le double, suscite une consternation plus ou moins rigolarde puis une franche colère ». Le Monde n’est guère plus tendre : « un art de la reconstitution et du jeu plâtreux, corseté, irrespirable, qui aurait davantage sa place au Musée Grévin qu’au cinéma ».

Au seul vu de la bande-annonce, tout pétri de préjugés que j’étais, je suis allé voir ce film en imaginant déjà avec une joie mauvaise le mal que j’en dirais. Mais l’honnêteté me l’interdit. Simone est moins mauvais que je l’avais pensé. Certes le maquillage imposé à Elsa Zylberstein est dérangeant. Mais la fraîcheur et l’énergie de Rebecca Marder qui interprète Simone jeune (on aura compris que Elsa Zylberstein interprète Simone vieille… oui… je sais… lamentable…. pardon….) le font presque oublier. Le montage qui joue à saute-moutons à travers les époques sans imposer au spectateur une interminable narration chronologique dynamise le spectacle. Et les vues ensoleillées de la baie de la Ciotat, du Bec de l’aigle et de la calanque de Figuerolles auront achevé de m’amadouer.

Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque.

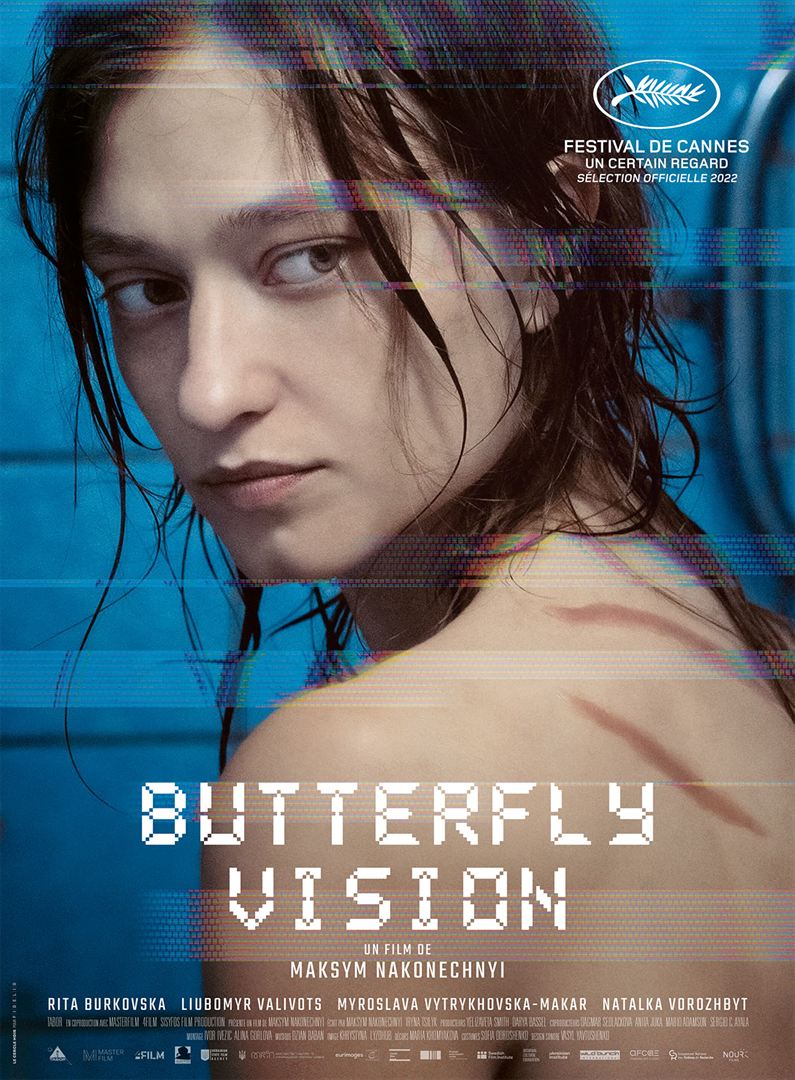

Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque. Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas.

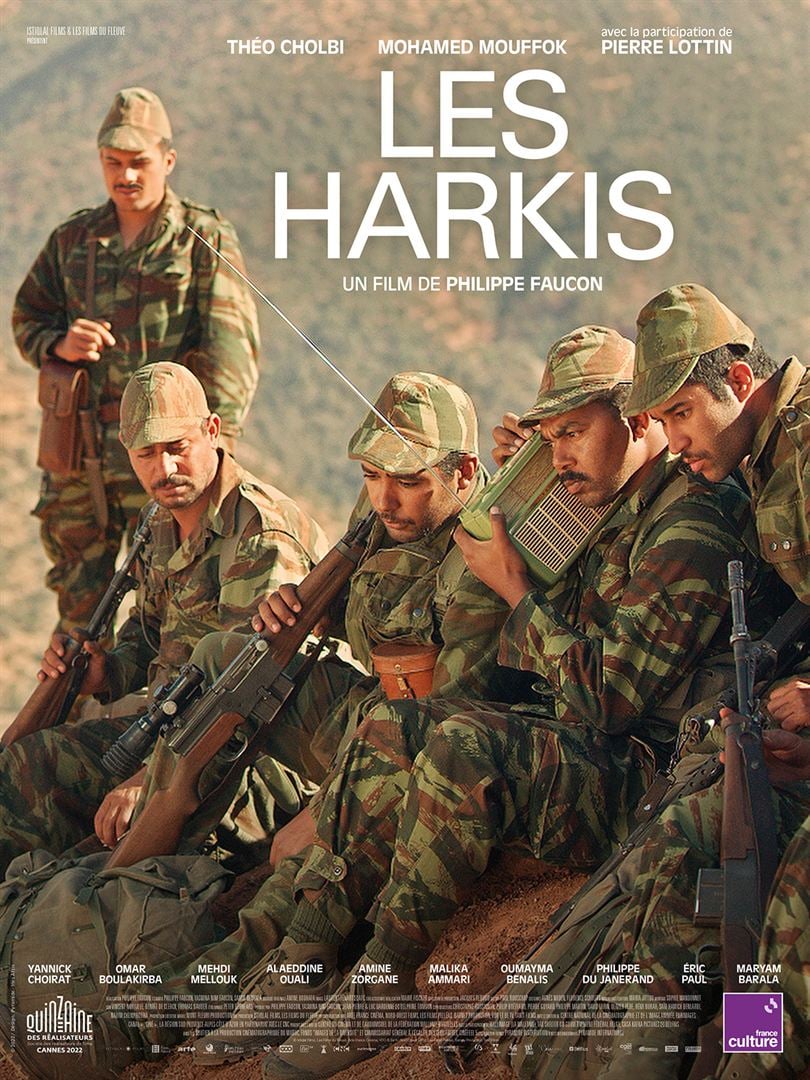

Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas. Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas.

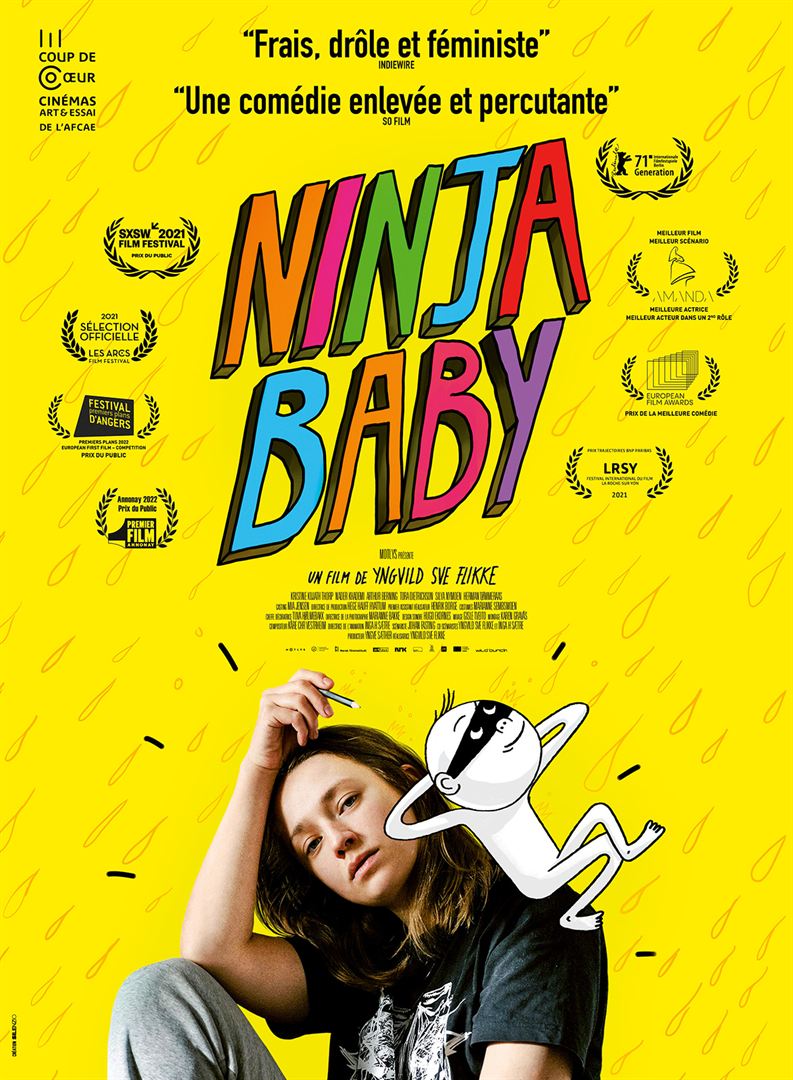

Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas. Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ?

Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ? En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde.

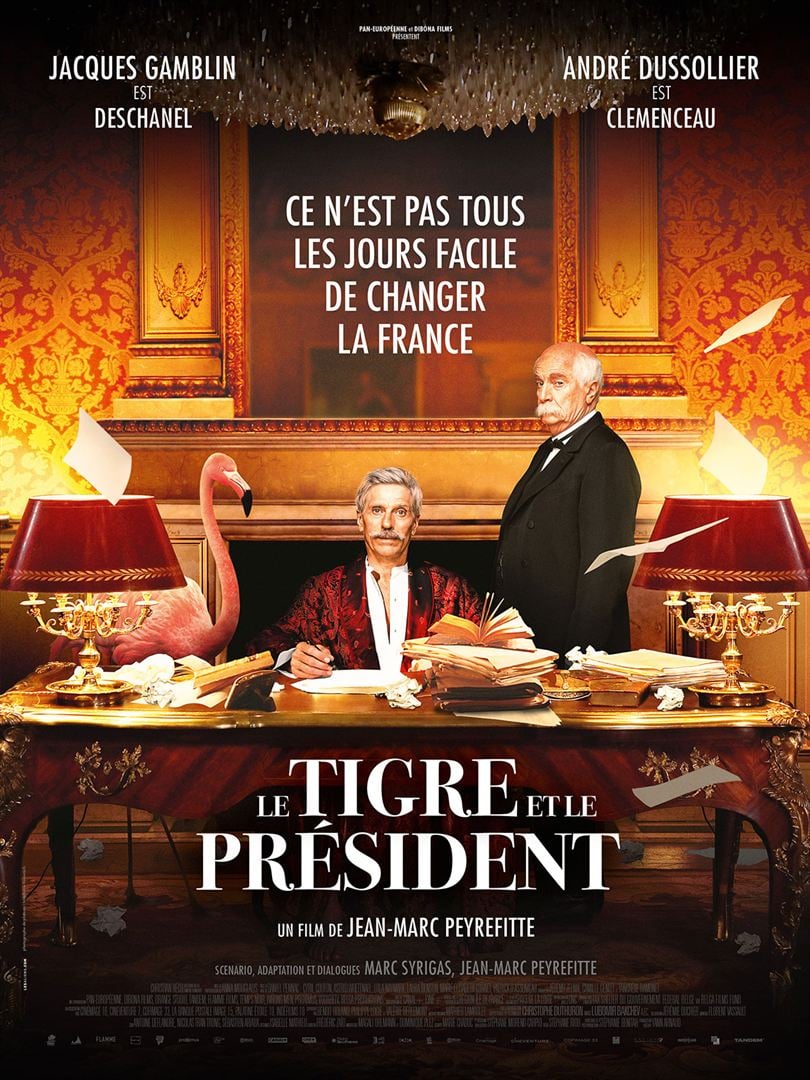

En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde. Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard.

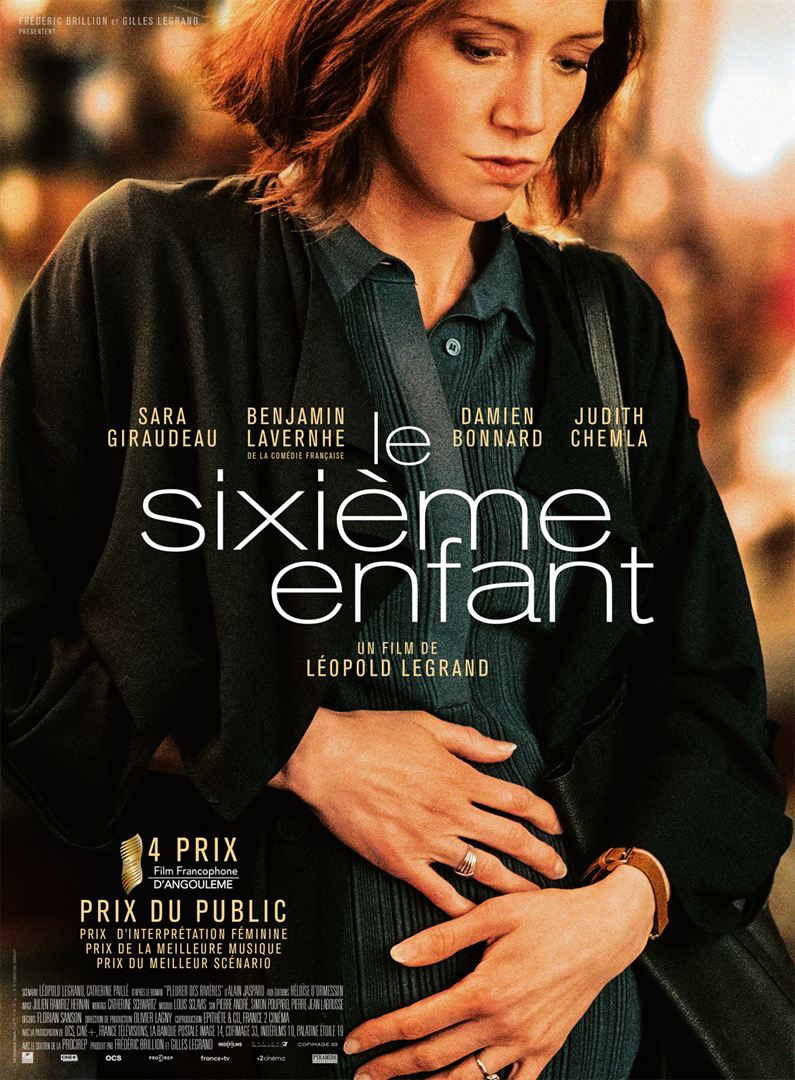

Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard. Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion.

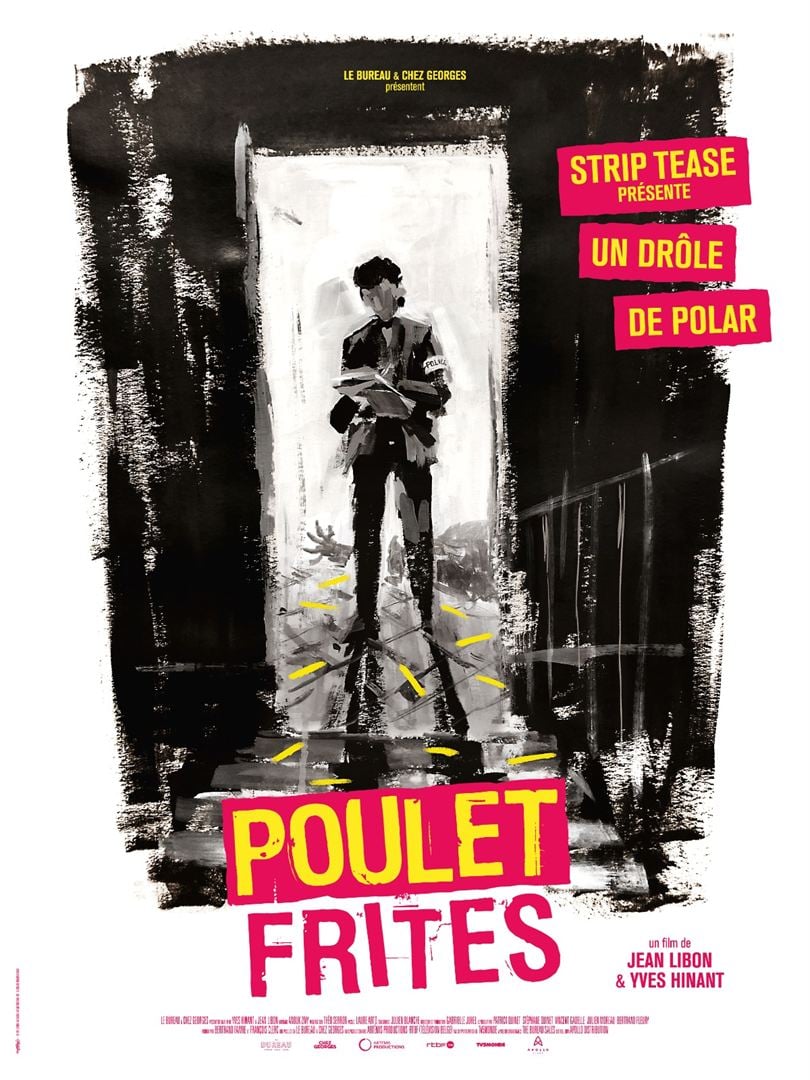

Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion. Une prostituée a été sauvagement égorgée dans un appartement sordide du quartier populaire de Matonge à Bruxelles. La police criminelle enquête. Alain Mertens, un voisin, client occasionnel, est immédiatement arrêté. Son lourd passé criminel et la faiblesse de son alibi le désignent comme le coupable idéal.

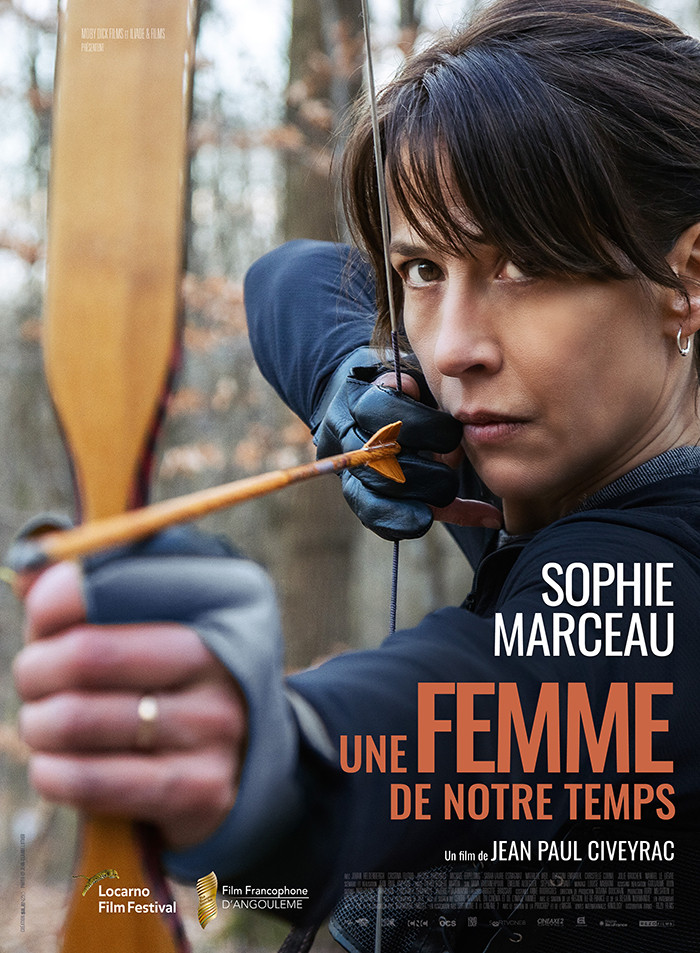

Une prostituée a été sauvagement égorgée dans un appartement sordide du quartier populaire de Matonge à Bruxelles. La police criminelle enquête. Alain Mertens, un voisin, client occasionnel, est immédiatement arrêté. Son lourd passé criminel et la faiblesse de son alibi le désignent comme le coupable idéal. La cinquantaine, Juliane Verbecke (Sophie Marceau) est commissaire de police à Paris. Durant ses loisirs, elle écrit des polars. Elle ne se remet pas de la mort accidentelle de sa sœur Lara, cinq ans plus tôt. Son chagrin est décuplé quand elle découvre l’infidélité de son mari (Johan Heldenbergh).

La cinquantaine, Juliane Verbecke (Sophie Marceau) est commissaire de police à Paris. Durant ses loisirs, elle écrit des polars. Elle ne se remet pas de la mort accidentelle de sa sœur Lara, cinq ans plus tôt. Son chagrin est décuplé quand elle découvre l’infidélité de son mari (Johan Heldenbergh).