Samnang a vingt ans. Il forme avec ses deux amis Ah Kah et Tol un trio inséparable. Les trois jeunes gens sillonnent Phnom Penh sur le scooter de Samnang et participent à des concours de danse hip hop en rêvant de devenir célèbres.

Samnang a vingt ans. Il forme avec ses deux amis Ah Kah et Tol un trio inséparable. Les trois jeunes gens sillonnent Phnom Penh sur le scooter de Samnang et participent à des concours de danse hip hop en rêvant de devenir célèbres.

L’immeuble où habite Samnang et sa famille est menacé de destruction. Le père de Tol préside l’association des copropriétaires qui est confrontée à un dilemme : accepter l’indemnisation ridicule que leur proposent les promoteurs immobiliers ? ou la refuser au risque de tout perdre ?

White Building a débarqué à la dernière Mostra de Venise – où le prix du meilleur acteur a été décerné à Piseth Chhun, l’interprète de Samnang – avec deux impressionnants parrains : le Chinois Jia Zhangke qui coproduit le film et le Cambodgien Davy Chou avec qui Kavich Neang a cofondé sa société de production. Il partage d’ailleurs nombre de traits caractéristiques avec les films de ces deux réalisateurs : des paysages urbains filmés avec une poésie paradoxale, des scénarios qui interrogent la famille et les défis qu’elle doit relever, un regard nostalgique vers un passé fuyant, une vision désabusée d’une modernité déshumanisée

Avant de tourner White Building, Kavich Nenang a filmé la destruction du « White » un immeuble emblématique du centre de Phnom Penh construit dans les années soixante, vidé durant le régime des Khmers rouges, finalement rasé en 2017. Il en fit un documentaire intitulé Last Night I Saw You Smiling et sorti en 2019. Deux ans plus tard, il en tire un film – dont il dut reconstituer les décors dans un immeuble voisin, presqu’aussi décrépit.

Son film a valeur de témoignage géographique. Il se veut porteur de la mémoire d’un lieu emblématique. Plus largement, il illustre le combat de petits propriétaires de centres-villes, dans beaucoup de métropoles, contre la promotion immobilière qui les menace d’expulsion et de déclassement, la modicité des indemnités compensatoires et la flambée des prix à l’achat leur interdisant de se reloger au même endroit.

Le problème de White Building est son manque d’originalité. Le cinéma asiatique, et même le cinéma cambodgien, n’est plus aussi exotique qu’à l’époque où il nous parvenait au compte-gouttes. On a déjà eu notre lot de plans-séquences de scooters circulant dans les rues embouteillées d’une métropole asiatique. On a déjà vu, comme dans White Building, des Mères ou des Pères Courage impuissants à enrayer la disparition de leur univers. Certes le khmer a une musique d’une douceur unique au monde. Mais cet atout là ne suffit pas à lui seul à faire un bon film.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un atomiste (Gary Cooper) est recruté par les services secrets américains pour se rendre en Europe. En Suisse, il rencontre une scientifique hongroise que la Gestapo avait forcé à travailler sur un projet de bombe atomique. Sur ses conseils, il se rend en Italie pour libérer le professeur Polda des griffes de la Gestapo. Il y sera aidé par la résistance italienne et par la belle Gina (Lili Palmer) avec laquelle se nouera une relation passionnée.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un atomiste (Gary Cooper) est recruté par les services secrets américains pour se rendre en Europe. En Suisse, il rencontre une scientifique hongroise que la Gestapo avait forcé à travailler sur un projet de bombe atomique. Sur ses conseils, il se rend en Italie pour libérer le professeur Polda des griffes de la Gestapo. Il y sera aidé par la résistance italienne et par la belle Gina (Lili Palmer) avec laquelle se nouera une relation passionnée. Abel (Louis Garrel) et Marianne (Laëtitia Casta) vivent dans un appartement cossu du très bourgeois septième arrondissement parisien. Il découvre un beau jour que Joseph, leur fils unique, âgé de treize ans à peine, a vendu plusieurs de leurs biens : la petite robe Dior de Marianne, les montres de collection d’Abel, les plus vieilles bouteilles de leur cave. Pressé de questions, Joseph leur dévoile le pot-aux-roses : ces ventes permettent de financer le projet qu’il met en œuvre avec des centaines de camarades de son âge, en France et à l’étranger : créer au cœur de l’Afrique une immense mer intérieure pour y freiner la désertification.

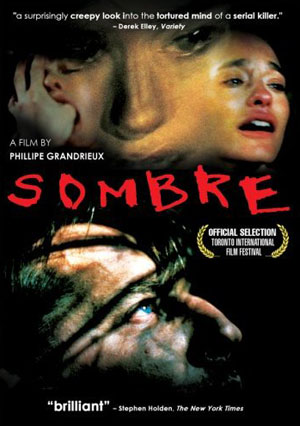

Abel (Louis Garrel) et Marianne (Laëtitia Casta) vivent dans un appartement cossu du très bourgeois septième arrondissement parisien. Il découvre un beau jour que Joseph, leur fils unique, âgé de treize ans à peine, a vendu plusieurs de leurs biens : la petite robe Dior de Marianne, les montres de collection d’Abel, les plus vieilles bouteilles de leur cave. Pressé de questions, Joseph leur dévoile le pot-aux-roses : ces ventes permettent de financer le projet qu’il met en œuvre avec des centaines de camarades de son âge, en France et à l’étranger : créer au cœur de l’Afrique une immense mer intérieure pour y freiner la désertification. Jean (Marc Barbé) sillonne les routes de France à bord de sa vieille Citroën. Il assassine les femmes qu’il rencontre après de brèves étreintes. Il rencontre Claire (Elina Löwensohn) et Christine qu’il manque d’assassiner après une baignade nocturne. Auprès d’elles il accèdera enfin à une forme de douceur.

Jean (Marc Barbé) sillonne les routes de France à bord de sa vieille Citroën. Il assassine les femmes qu’il rencontre après de brèves étreintes. Il rencontre Claire (Elina Löwensohn) et Christine qu’il manque d’assassiner après une baignade nocturne. Auprès d’elles il accèdera enfin à une forme de douceur. En 2008, les habitants ancestraux d’une petite île située dans un bras de la Rivière des perles près de Canton ont été délogés manu militari et leurs maisons ont été rasées. Leur éviction devait permettre la construction d’un immense projet immobilier soi-disant écologique, à une encablure du centre-ville de Canton. Quelques habitants, sans droit ni titre, ont refusé de quitter les lieux et continuent de vivre dans les ruines. L’anthropologue franco-argentin Boris Svartzman est venu les filmer.

En 2008, les habitants ancestraux d’une petite île située dans un bras de la Rivière des perles près de Canton ont été délogés manu militari et leurs maisons ont été rasées. Leur éviction devait permettre la construction d’un immense projet immobilier soi-disant écologique, à une encablure du centre-ville de Canton. Quelques habitants, sans droit ni titre, ont refusé de quitter les lieux et continuent de vivre dans les ruines. L’anthropologue franco-argentin Boris Svartzman est venu les filmer. À l’initiative de sa hiérarchie, Leamas (Richard Burton), un agent britannique rappelé de Berlin après la mort d’un de ses agents, feint d’être retiré du service et s’enfonce dans l’alcool et la misère pour laisser penser qu’il pourrait faire défection. Tamponné par les services est-allemands, Leamas est longuement interrogé dans une ferme isolée par Fiedler (Oskar Werner). Le but de Leamas est de faire tomber Mundt, l’un des chefs du contre-espionnage est-allemand. Mais l’irruption imprévue de Nan Perry (Claire Bloom), la bibliothécaire communiste que Leamas avait fréquentée à Londres, risque de compromettre sa tâche.

À l’initiative de sa hiérarchie, Leamas (Richard Burton), un agent britannique rappelé de Berlin après la mort d’un de ses agents, feint d’être retiré du service et s’enfonce dans l’alcool et la misère pour laisser penser qu’il pourrait faire défection. Tamponné par les services est-allemands, Leamas est longuement interrogé dans une ferme isolée par Fiedler (Oskar Werner). Le but de Leamas est de faire tomber Mundt, l’un des chefs du contre-espionnage est-allemand. Mais l’irruption imprévue de Nan Perry (Claire Bloom), la bibliothécaire communiste que Leamas avait fréquentée à Londres, risque de compromettre sa tâche. Alain (Alain Chabat) et Marie (Léa Drucker) déménagent. Un agent immobilier leur a vendu leur nouvelle maison en les avertissant du secret qu’elle recèle. Ils refusent de s’en ouvrir à Gérard (Benoît Magimel) et à sa nouvelle fiancée (Anaïs Demoustier) qui viennent leur annoncer une nouvelle étonnante.

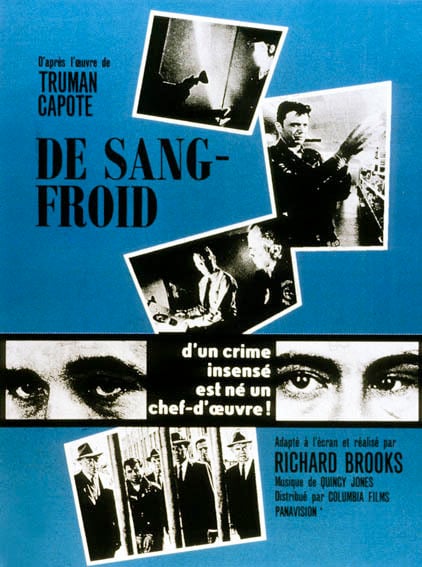

Alain (Alain Chabat) et Marie (Léa Drucker) déménagent. Un agent immobilier leur a vendu leur nouvelle maison en les avertissant du secret qu’elle recèle. Ils refusent de s’en ouvrir à Gérard (Benoît Magimel) et à sa nouvelle fiancée (Anaïs Demoustier) qui viennent leur annoncer une nouvelle étonnante. En 1959, deux jeunes prisonniers en liberté conditionnelle assassinent de sang-froid un paisible fermier du Kansas, sa femme et ses deux enfants. Le quadruple meurtre défraie la chronique et glace l’Amérique. Six ans plus tard, après une longue procédure, les deux meurtriers sont exécutés.

En 1959, deux jeunes prisonniers en liberté conditionnelle assassinent de sang-froid un paisible fermier du Kansas, sa femme et ses deux enfants. Le quadruple meurtre défraie la chronique et glace l’Amérique. Six ans plus tard, après une longue procédure, les deux meurtriers sont exécutés. Élue reine de l’alpage, Vedette est une vache majestueuse de huit cents kilos. Ses propriétaires, Elise et Nicole, lui sont très attachées. Mais quand Vedette vieillit et est détrônée, elles doivent se résoudre à monter à l’alpage sans elle et à la laisser aux bons soins de leurs voisins.

Élue reine de l’alpage, Vedette est une vache majestueuse de huit cents kilos. Ses propriétaires, Elise et Nicole, lui sont très attachées. Mais quand Vedette vieillit et est détrônée, elles doivent se résoudre à monter à l’alpage sans elle et à la laisser aux bons soins de leurs voisins. Humberto Suarez, un milliardaire mégalomane veut laisser son nom à la postérité. Il décide de produire un film. Il en confie la direction à la réalisatrice la plus cotée du moment, Lola Cuevas (Penélope Cruz). Elle recrute deux acteurs célèbres : Felix Rivero (Antonio Banderas) est une star internationale qui tourne dans des blockbusters hollywoodiens tandis que Ivan Torres (Oscar Martinez) est un acteur de théâtre radical et exigeant.

Humberto Suarez, un milliardaire mégalomane veut laisser son nom à la postérité. Il décide de produire un film. Il en confie la direction à la réalisatrice la plus cotée du moment, Lola Cuevas (Penélope Cruz). Elle recrute deux acteurs célèbres : Felix Rivero (Antonio Banderas) est une star internationale qui tourne dans des blockbusters hollywoodiens tandis que Ivan Torres (Oscar Martinez) est un acteur de théâtre radical et exigeant.