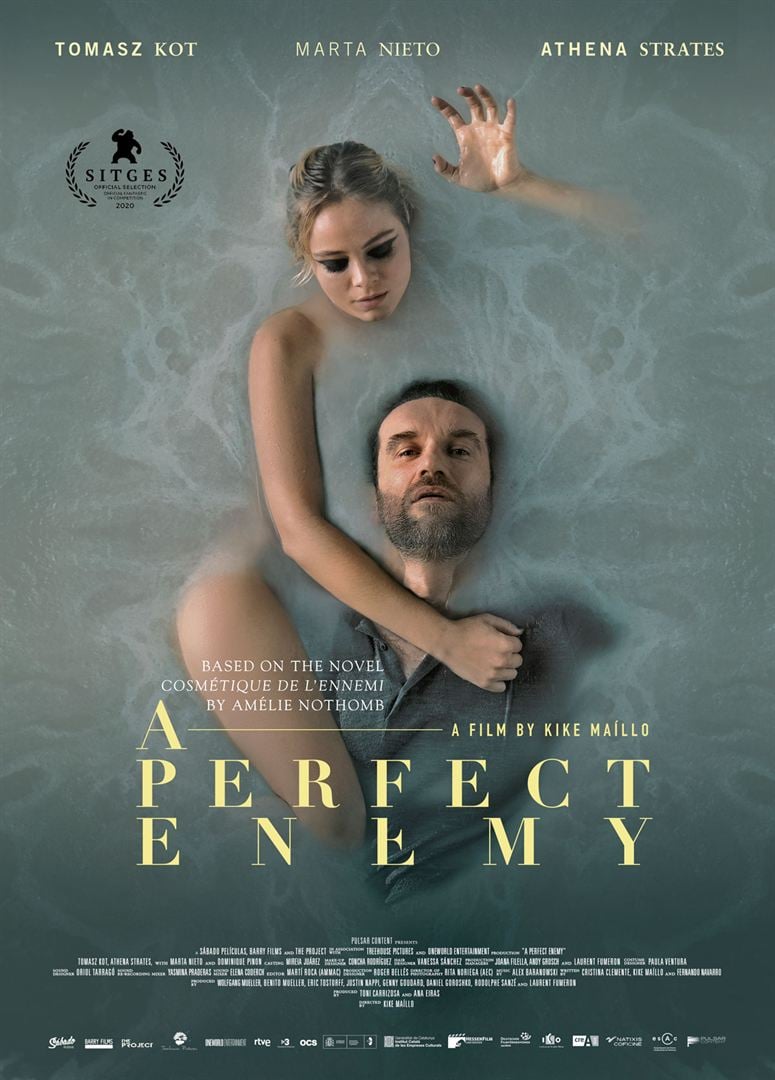

De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs.

De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs.

Amélie Nothomb est probablement l’une des romancières les plus célèbres et les plus vendues en France. À chaque rentrée littéraire depuis bientôt trente ans, son dernier livre prend place parmi les meilleures ventes. Pourtant, elle a été très peu adaptée au cinéma : Hygiène de l’assassin est sorti en 1999 avant qu’elle ait acquis la célébrité qu’elle a aujourd’hui, Stupeurs et Tremblements en 2003 a eu plus de succès, Tokyo Fiancée, adaptée de Ni d’Ève ni d’Adam, est passé inaperçu.

Il est à craindre que cette adaptation de Cosmétique de l’ennemi subisse le même sort. Ses droits, après bien des péripéties, ont été rachetés par plusieurs sociétés de production espagnole, allemande et française. Un réalisateur espagnol fut choisi. Le casting est très international : Tomasz Kot (Cold War) est polonais, Aretha Strates sud-africaine, Marta Nieto (l’héroïne de Madre) espagnole. On reconnaît le Français Dominique Pinon dans un second rôle. Le film a évité de justesse la sortie directe en DVD mais n’a fait l’objet que d’une distribution minimaliste : une seule salle parisienne l’a programmée pendant deux semaines à peine fin 2021.

Le résultat reste fidèle au court roman et met en scène une logomachie entre les deux principaux protagonistes, une joute verbale qu’une mise en scène rythmée réussit à ne pas rendre monotone. Elle est ponctuée de flashbacks qui éclairent progressivement l’enjeu du film et permettent de comprendre sa première image énigmatique. À équidistance du navet et du chef d’œuvre, on se laisse gentiment porter par une histoire dont on est curieux de connaître le dénouement.

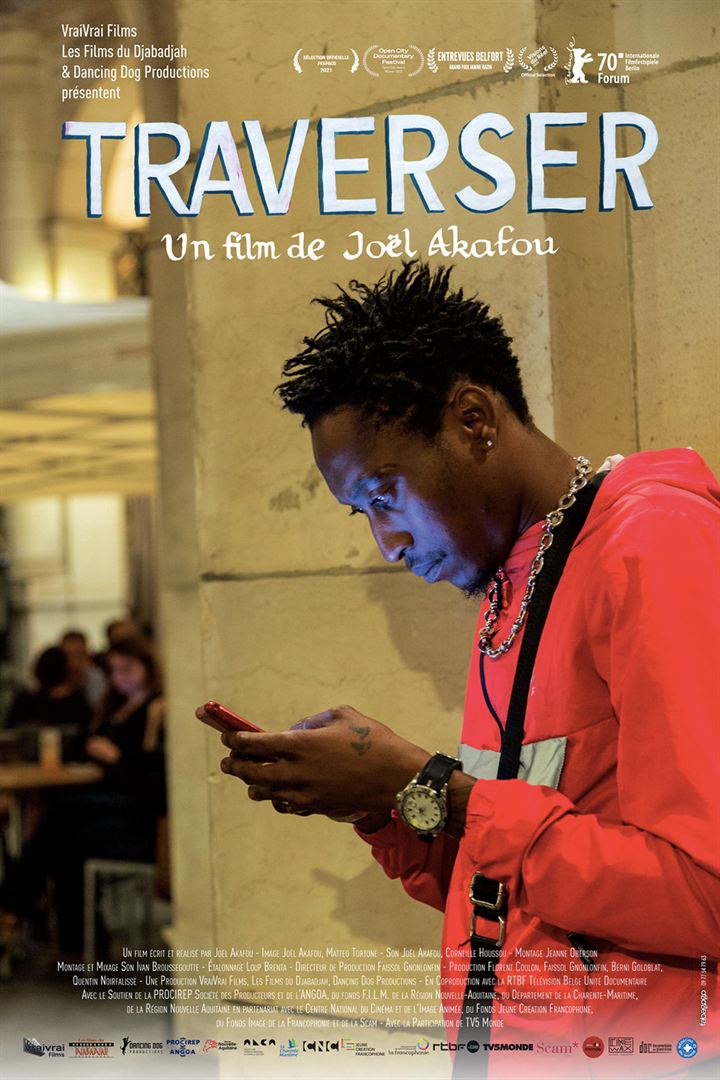

Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche.

Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche. Une jeune femme de vingt-deux ans, Muzi, revient passer les fêtes du Nouvel an lunaire à Hangzhou sa ville natale. Elle s’installe dans l’ancien appartement désaffecté de ses parents qui se sont séparés. Son père, batteur dans un orchestre de jazz, a pris une nouvelle femme. Sa mère, de plus en plus alcoolique, enchaîne les amants. Muzi retrouve à Hangzhou un ami d’enfance et vit avec lui une aventure. Elle sympathise aussi avec le propriétaire d’un établissement de nuit.

Une jeune femme de vingt-deux ans, Muzi, revient passer les fêtes du Nouvel an lunaire à Hangzhou sa ville natale. Elle s’installe dans l’ancien appartement désaffecté de ses parents qui se sont séparés. Son père, batteur dans un orchestre de jazz, a pris une nouvelle femme. Sa mère, de plus en plus alcoolique, enchaîne les amants. Muzi retrouve à Hangzhou un ami d’enfance et vit avec lui une aventure. Elle sympathise aussi avec le propriétaire d’un établissement de nuit. Avant d’être interné dans un centre de redressement pour jeunes délinquants, Siggi Jepsen passa son enfance avec sa famille dans le nord de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Jens Ole Jepsen, un homme inflexible, guidé par le respect aveugle de la discipline, y dirigeait le minuscule poste de police. Son père avait un ami d’enfance, le peintre expressionniste Max Ludwig Nansen, dont les œuvres avaient été interdites par le régime nazi.

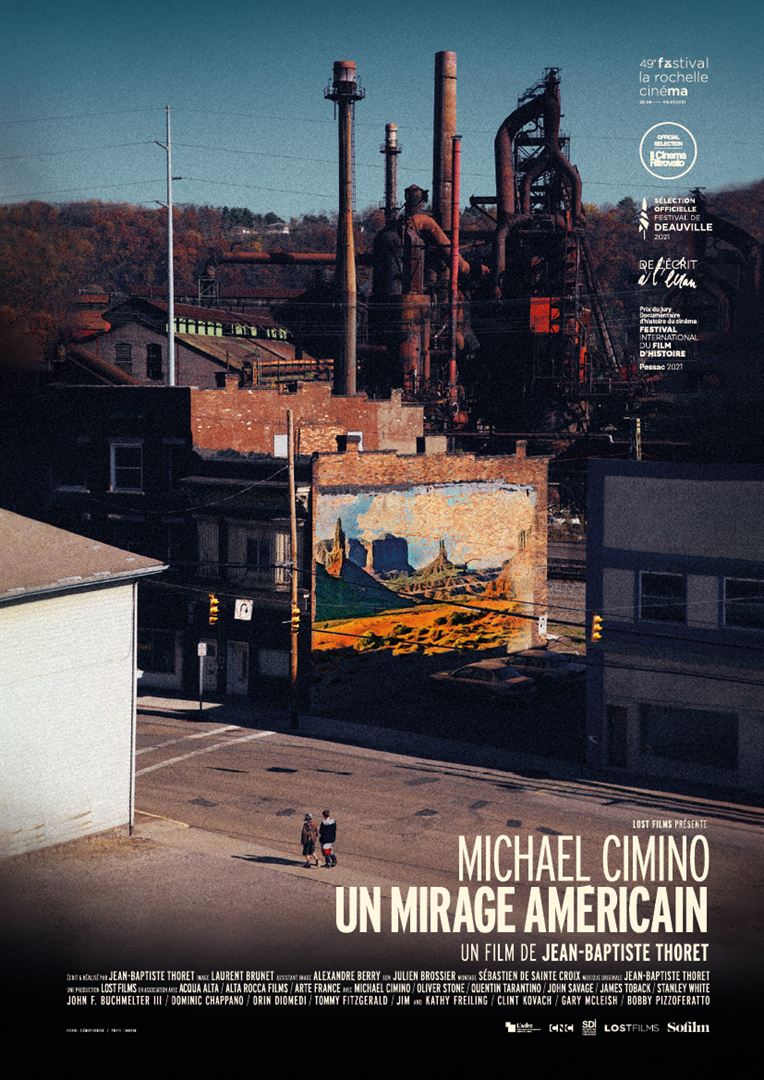

Avant d’être interné dans un centre de redressement pour jeunes délinquants, Siggi Jepsen passa son enfance avec sa famille dans le nord de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Jens Ole Jepsen, un homme inflexible, guidé par le respect aveugle de la discipline, y dirigeait le minuscule poste de police. Son père avait un ami d’enfance, le peintre expressionniste Max Ludwig Nansen, dont les œuvres avaient été interdites par le régime nazi. Michael Cimino a marqué de son empreinte le cinéma américain avec des chefs-d’œuvre comme Voyage au bout de l’enfer ou La Porte du paradis. L’abyssal gouffre financier creusé par la production de ce film-là lui a à jamais attaché la réputation d’un cinéaste maudit que les succès ultérieurs de L’Année du dragon ou de Desperate Hours n’ont pas réussi à l’en débarrasser.

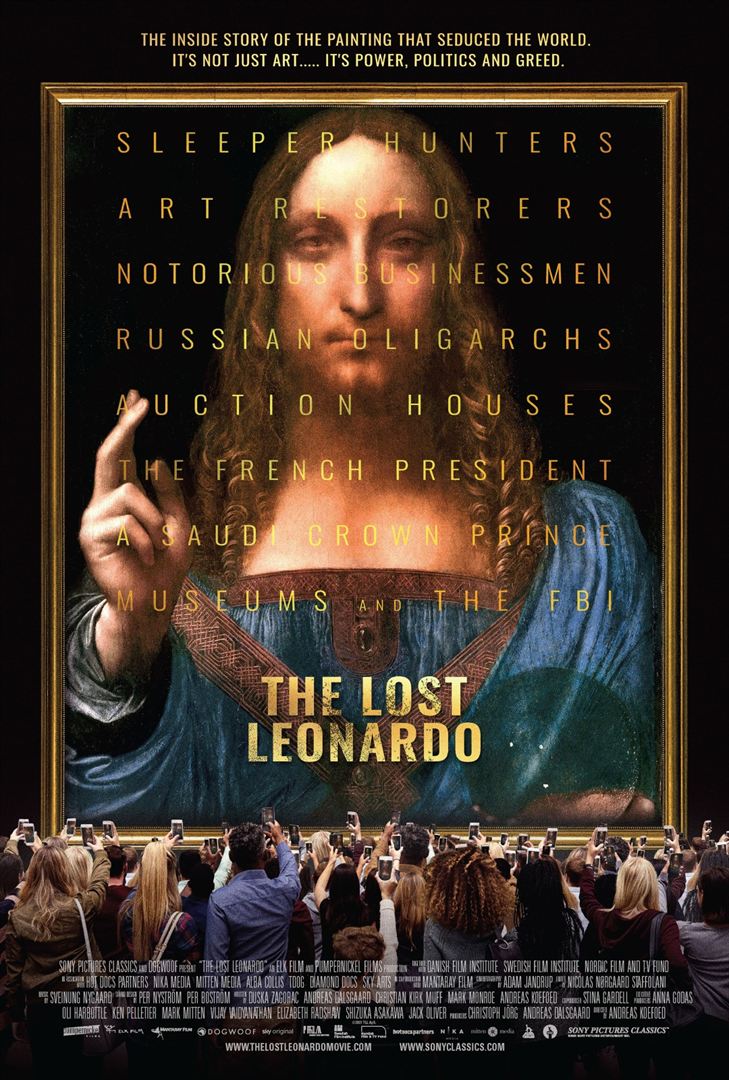

Michael Cimino a marqué de son empreinte le cinéma américain avec des chefs-d’œuvre comme Voyage au bout de l’enfer ou La Porte du paradis. L’abyssal gouffre financier creusé par la production de ce film-là lui a à jamais attaché la réputation d’un cinéaste maudit que les succès ultérieurs de L’Année du dragon ou de Desperate Hours n’ont pas réussi à l’en débarrasser. Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse.

Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse. Durant seize ans, la documentariste Laure Portier, passée par l’ENSAV à Toulouse et l’INSAP à Bruxelles, a filmé son demi-frère Arnaud Gomez, un adolescent élevé par un père absent et par une mère instable, ballotté de foyer en foyer avant de sombrer dans la délinquance.

Durant seize ans, la documentariste Laure Portier, passée par l’ENSAV à Toulouse et l’INSAP à Bruxelles, a filmé son demi-frère Arnaud Gomez, un adolescent élevé par un père absent et par une mère instable, ballotté de foyer en foyer avant de sombrer dans la délinquance. Mariana appartient à une groupe de jeunes filles, les Précieuses, rattaché à une Église évangélique et binômé avec un groupe de jeunes garçons, les Veilleurs de Sion. Ces huit femmes, bientôt rejointes par une neuvième, une cousine de Mariana dont elle parraine l’entrée dans le groupe, mènent à la nuit tombée des opérations punitives dans les rues de São Paulo pour poursuivre, attaquer et terroriser les femmes qu’elles croisent et auxquelles elles reprochent leurs mœurs légères.

Mariana appartient à une groupe de jeunes filles, les Précieuses, rattaché à une Église évangélique et binômé avec un groupe de jeunes garçons, les Veilleurs de Sion. Ces huit femmes, bientôt rejointes par une neuvième, une cousine de Mariana dont elle parraine l’entrée dans le groupe, mènent à la nuit tombée des opérations punitives dans les rues de São Paulo pour poursuivre, attaquer et terroriser les femmes qu’elles croisent et auxquelles elles reprochent leurs mœurs légères. Richard Williams (Will Smith) a méticuleusement planifié la carrière de ses filles, Vénus et Serena, pour en faire deux des joueuses les plus titrées de l’histoire du tennis.

Richard Williams (Will Smith) a méticuleusement planifié la carrière de ses filles, Vénus et Serena, pour en faire deux des joueuses les plus titrées de l’histoire du tennis. Toko a arrêté de travailler après son mariage pour élever son enfant. Coincée entre sa belle-mère, son mari et sa petite fille , elle s’étiole à vue d’oeil. Lorsqu’elle croise un ancien amant, avec qui elle avait effectué un stage une dizaine d’années plus tôt dans un cabinet d’architecture, et renoue avec lui une liaison adultère, elle se décide à reprendre le travail. Son nouveau poste lui offre de nouvelles perspectives mais l’oblige à remettre en cause son mariage et son statut.

Toko a arrêté de travailler après son mariage pour élever son enfant. Coincée entre sa belle-mère, son mari et sa petite fille , elle s’étiole à vue d’oeil. Lorsqu’elle croise un ancien amant, avec qui elle avait effectué un stage une dizaine d’années plus tôt dans un cabinet d’architecture, et renoue avec lui une liaison adultère, elle se décide à reprendre le travail. Son nouveau poste lui offre de nouvelles perspectives mais l’oblige à remettre en cause son mariage et son statut.