Rahim est en prison pour dettes. Il veut profiter de la courte permission qui lui est octroyée pour obtenir le pardon de son créancier. Il espère rembourser une partie de sa dette avec l’argent qu’a trouvé par hasard Farkhondeh, sa fiancée. Mais il se ravise et décide de le restituer à son propriétaire en passant une annonce. Cette bonne action va avoir des conséquences inattendues.

Rahim est en prison pour dettes. Il veut profiter de la courte permission qui lui est octroyée pour obtenir le pardon de son créancier. Il espère rembourser une partie de sa dette avec l’argent qu’a trouvé par hasard Farkhondeh, sa fiancée. Mais il se ravise et décide de le restituer à son propriétaire en passant une annonce. Cette bonne action va avoir des conséquences inattendues.

Ashgar Farhadi est de retour en Iran après un passage peu convaincant par l’Espagne (Everybody Knows, 2018). Il retrouve, dans la ville de Shiraz, les personnages et les situations qui avaient fait le succès de Une séparation et, dans une moindre mesure Le Passé. habitué des festivals, Fahradi a frôlé la Palme d’Or en juillet dernier à Cannes et obtenu, en lot de consolation, le Grand Prix.

Le titre du film sonne comme un programme. Mais avec Ashgar Farhadi, il faut toujours rester sur ses gardes. Son héros est-il aussi héroïque que le titre du film l’annonce ? Que cache ce rideau qui occulte la moitié de son visage sur l’affiche, laissant suspecter une éventuelle zone d’ombre ? Que scrute ce regard perçant (persan ?) qu’on ne lui voit jamais dans ce film où il arbore perpétuellement un sourire désarmant et un « air de chien battu » – sur la foi duquel sa caution s’est lourdement engagée au risque d’être trahie ?

[Attention spoiler] Tout le long du film, sans doute trop habitué aux scénarios hollywoodiens et à ses twists redoutables, j’ai attendu une révélation qui n’est pas venue : celle d’une arnaque dont ce soi-disant « héros » se serait rendu coupable. J’ai imaginé toutes sortes de scénarios échevelés. J’ai par exemple pensé que Rahim et la femme venue chercher l’argent qu’elle avait perdu étaient en fait de mèche. Ou, plus simplement, j’ai pensé que Rahim avait restitué cet argent dans l’idée machiavélique d’en retirer un bénéfice moral.

La réalité est plus triviale. Je l’ai d’ailleurs trouvée assez peu crédible : pourquoi diable voit-on Rahim d’abord essayer de convertir les dix-sept pièces d’or contenues dans le sac trouvé par Farkhondeh puis soudainement changer d’avis ? La calculette du joaillier qui tombe en panne, son stylo qui ne marche pas sont-ils vraiment les seules causes de ce brutal revirement ?

La réalité, donc, se dévoile simplement ou, plutôt, ne se cachait nulle part. Ce repris de justice a fait une bonne action. Mais il a fait une bonne action qui se retourne contre lui à cause de quelques libertés qu’il prend avec la vérité : il affirme, sur les conseils de ses geôliers qui y voient le moyen de rehausser l’image de leur établissement, que c’est lui qui a trouvé ledit sac – alors que c’est sa fiancée qui a fait l’heureuse découverte quelques jours plus tôt. Et faute de remettre la main sur la mystérieuse propriétaire, qui disparaît une fois son sac retrouvé sans qu’on ne retrouve jamais sa trace, il ment sur son identité durant sa déposition.

Tout compte fait, et contrairement à ce que j’escomptais pendant tout le film, Un héros n’est pas un film à double fond sur la duplicité humaine et le faux héroïsme. C’est beaucoup plus simplement l’histoire d’un homme pris au piège de ses bonnes actions.

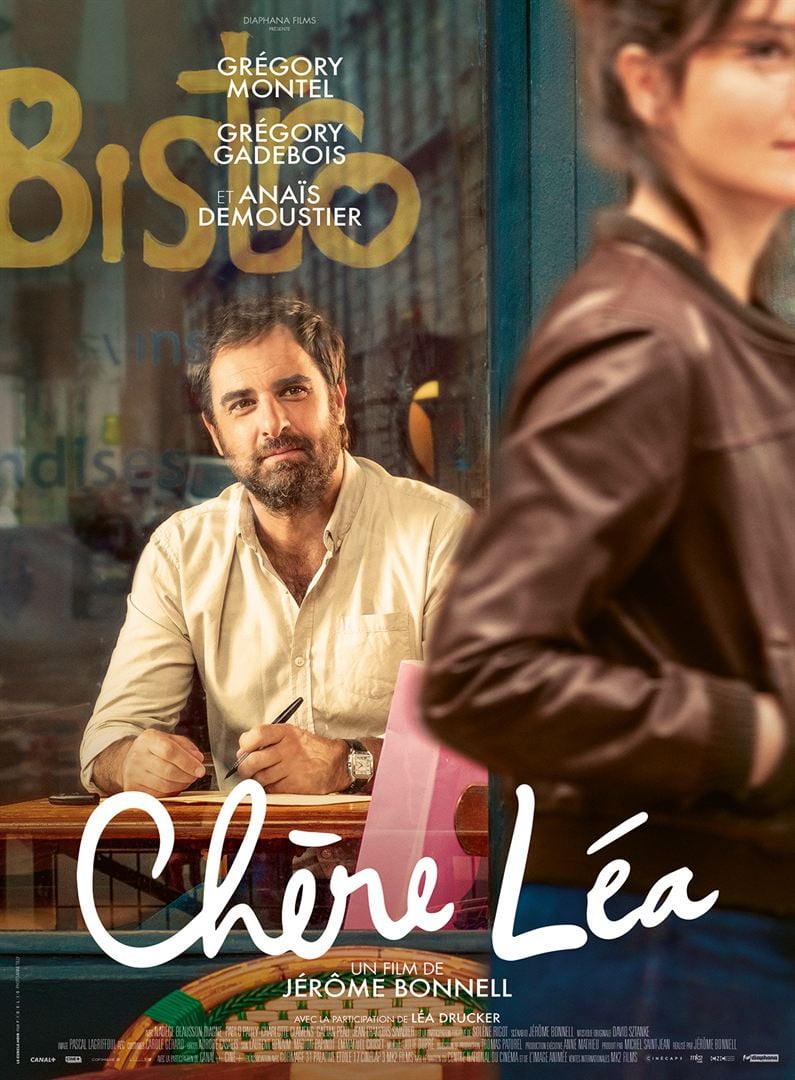

Jonas (Grégory Montel), la quarantaine bien entamée, est à la croisée des chemins. La petite société de BTP qu’il dirige bat de l’aile par la faute d’un promoteur véreux. Sa vie personnelle ne va guère mieux : Jonas a quitté sa femme (Léa Drucker) pour Léa (Anaïs Demoustier), une jeune soliste avec laquelle il entretenait depuis plusieurs mois une folle liaison adultère. Mais Léa a rompu un mois plus tôt.

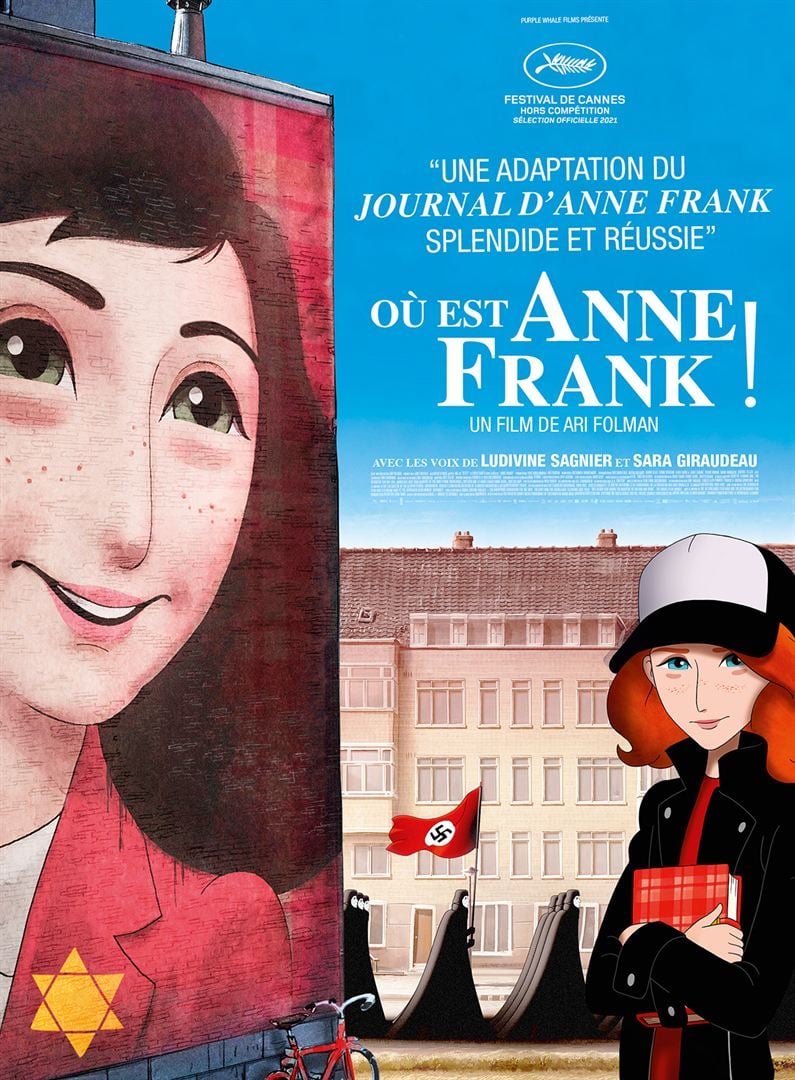

Jonas (Grégory Montel), la quarantaine bien entamée, est à la croisée des chemins. La petite société de BTP qu’il dirige bat de l’aile par la faute d’un promoteur véreux. Sa vie personnelle ne va guère mieux : Jonas a quitté sa femme (Léa Drucker) pour Léa (Anaïs Demoustier), une jeune soliste avec laquelle il entretenait depuis plusieurs mois une folle liaison adultère. Mais Léa a rompu un mois plus tôt. Tout le monde connaît Anne Frank, la jeune adolescente qui se cacha avec sa famille à Amsterdam durant la Seconde Guerre mondiale, qui mourut à Bergen-Belsen quelques jours avant la Libération et dont le journal intime, conservé par son père, devint vite un best-seller.

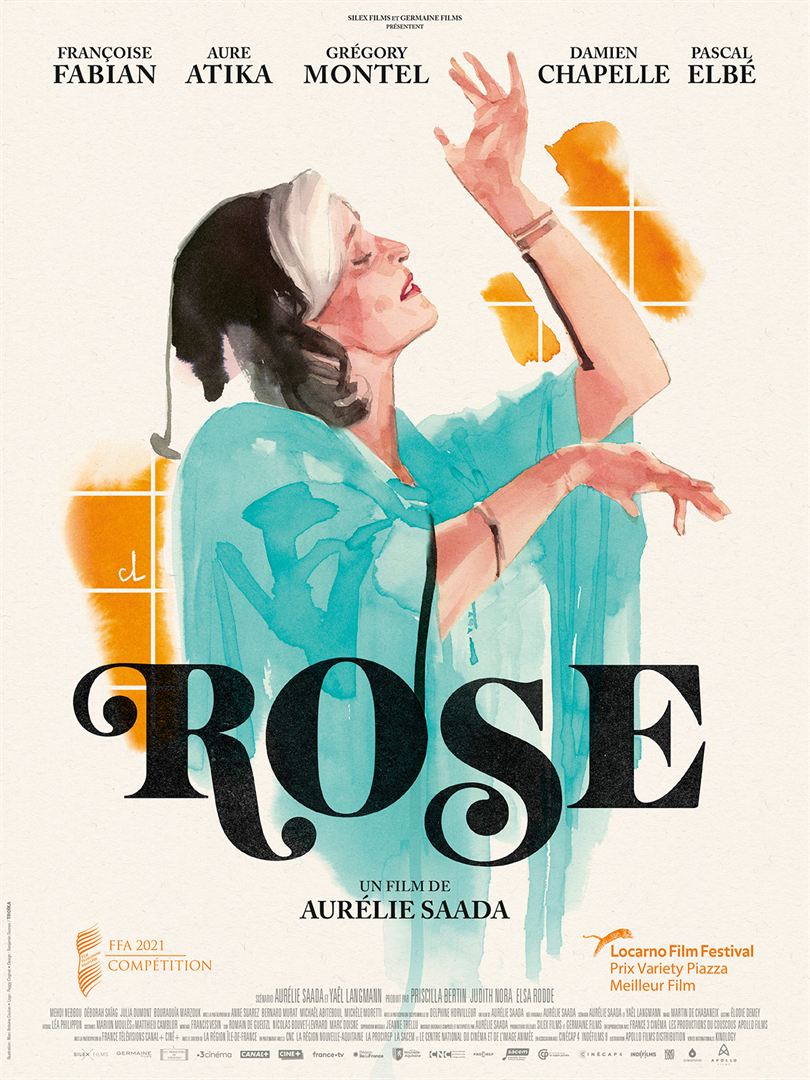

Tout le monde connaît Anne Frank, la jeune adolescente qui se cacha avec sa famille à Amsterdam durant la Seconde Guerre mondiale, qui mourut à Bergen-Belsen quelques jours avant la Libération et dont le journal intime, conservé par son père, devint vite un best-seller. Rose Goldberg (Françoise Fabian) a toujours vécu dans l’ombre de son mari. Elle a consacré sa vie à l’éducation de ses trois enfants. À soixante-dix huit ans, à la mort de son mari, elle se cherche une raison de vivre, elle qui s’est toujours oubliée au profit des autres.

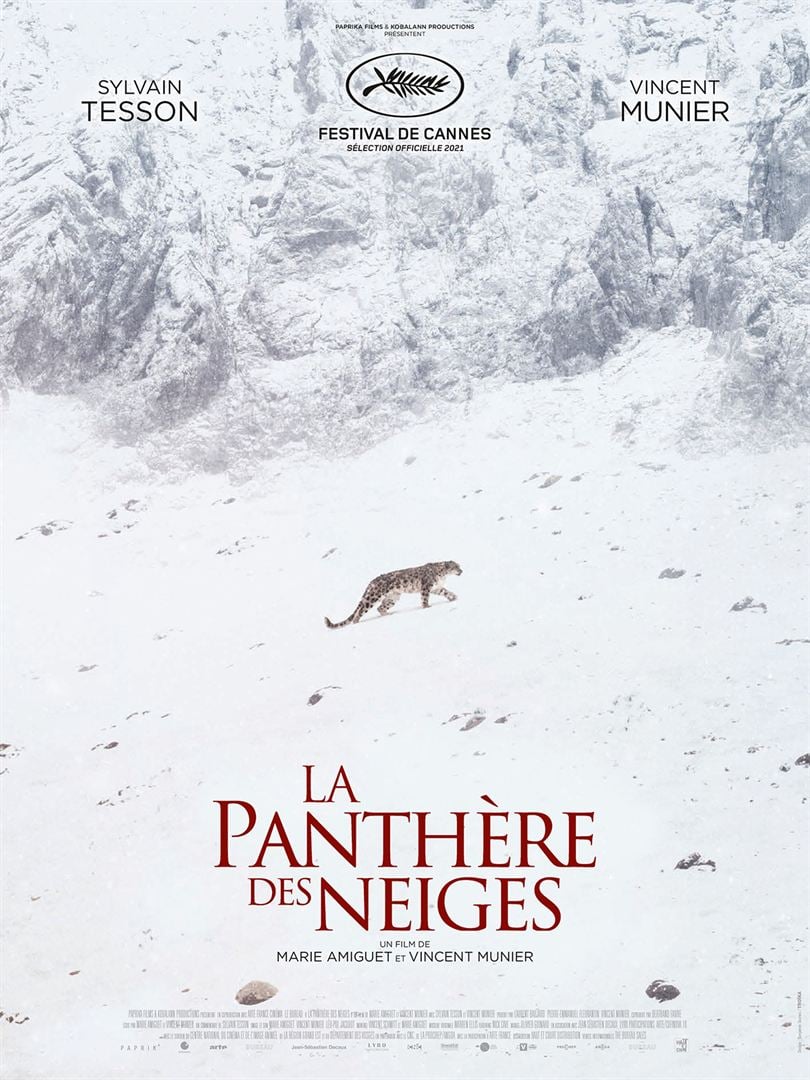

Rose Goldberg (Françoise Fabian) a toujours vécu dans l’ombre de son mari. Elle a consacré sa vie à l’éducation de ses trois enfants. À soixante-dix huit ans, à la mort de son mari, elle se cherche une raison de vivre, elle qui s’est toujours oubliée au profit des autres. L’écrivain Sylvain Tesson a accompagné le photographe animalier Vincent Munier sur les hauts plateaux tibétains pour y traquer la panthère des neiges. Il en a ramené un livre couronné en 2019 par le Prix Renaudot et un film éponyme.

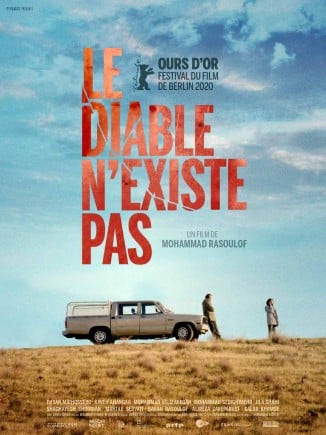

L’écrivain Sylvain Tesson a accompagné le photographe animalier Vincent Munier sur les hauts plateaux tibétains pour y traquer la panthère des neiges. Il en a ramené un livre couronné en 2019 par le Prix Renaudot et un film éponyme. Le diable n’existe pas est un film composé de quatre histoires distinctes, organisées chacune autour d’un coup de théâtre qui les rend difficiles à présenter ou à résumer.

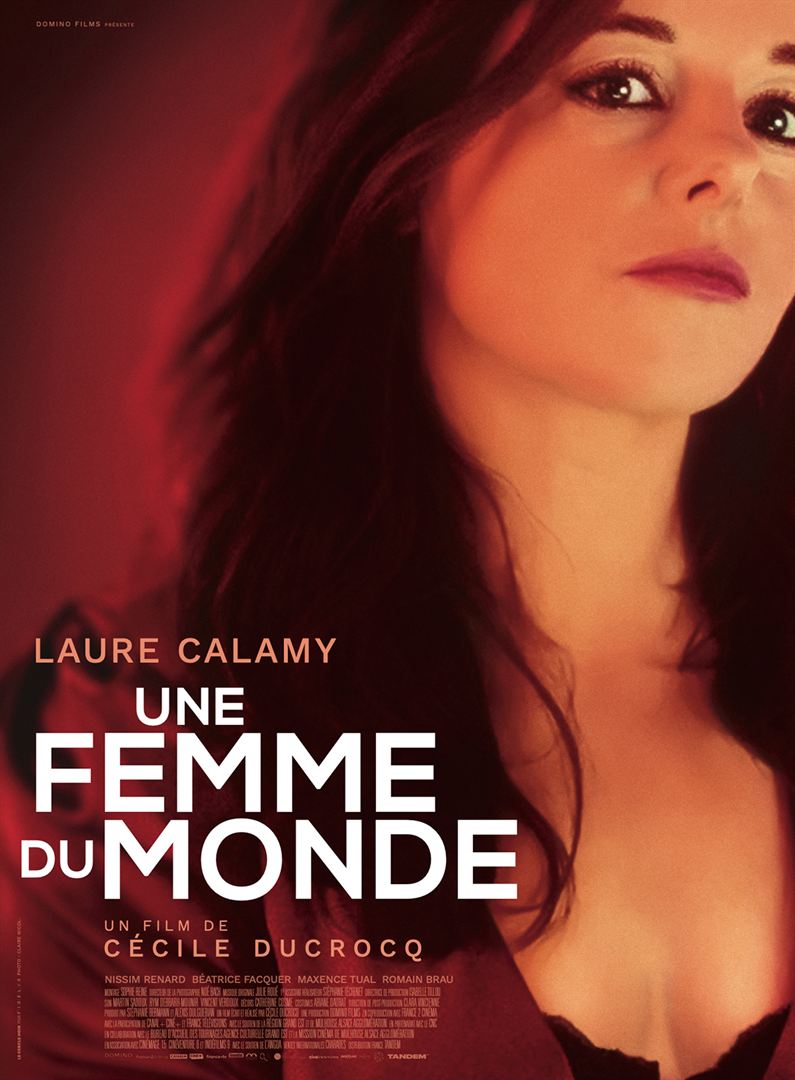

Le diable n’existe pas est un film composé de quatre histoires distinctes, organisées chacune autour d’un coup de théâtre qui les rend difficiles à présenter ou à résumer. Marie (Laure Calamy) se prostitue à Strasbourg. Son fils Adrien est en échec scolaire. Sa seule planche de salut serait de l’inscrire dans une école privée de cuisine. Mais la scolarité n’y est pas gratuite. Marie réussira-t-elle à rassembler la somme qu’on lui demande pour donner à son fils un avenir ?

Marie (Laure Calamy) se prostitue à Strasbourg. Son fils Adrien est en échec scolaire. Sa seule planche de salut serait de l’inscrire dans une école privée de cuisine. Mais la scolarité n’y est pas gratuite. Marie réussira-t-elle à rassembler la somme qu’on lui demande pour donner à son fils un avenir ? Deux femmes, Janis (Penélope Cruz) et Ana (Milena Smit), se rencontrent à la maternité et vont devenir « mères parallèles ». Elles sont l’une et l’autre tombées enceintes par accident, la première, photographe professionnelle dans la quarantaine, après avoir eu une liaison avec un homme marié qui va l’aider à exhumer les restes de son arrière-grand-père exécuté aux premières heures de la Guerre d’Espagne, la seconde, encore mineure, victime d’un viol en réunion. Janis et Ana accouchent de deux fillettes. Elle se séparent à la sortie de la maternité en se promettant de se revoir. Le destin les réunira plus vite que prévu.

Deux femmes, Janis (Penélope Cruz) et Ana (Milena Smit), se rencontrent à la maternité et vont devenir « mères parallèles ». Elles sont l’une et l’autre tombées enceintes par accident, la première, photographe professionnelle dans la quarantaine, après avoir eu une liaison avec un homme marié qui va l’aider à exhumer les restes de son arrière-grand-père exécuté aux premières heures de la Guerre d’Espagne, la seconde, encore mineure, victime d’un viol en réunion. Janis et Ana accouchent de deux fillettes. Elle se séparent à la sortie de la maternité en se promettant de se revoir. Le destin les réunira plus vite que prévu. La documentariste Julie Talon est allée interroger dans l’enceinte de leurs lycées et de leurs collèges des adolescents sur leur initiation à la sexualité. Une initiation souvent très précoce et passablement traumatisante à l’ère des réseaux sociaux, des sextos, des nudes, des dick pics et de la pornculture.

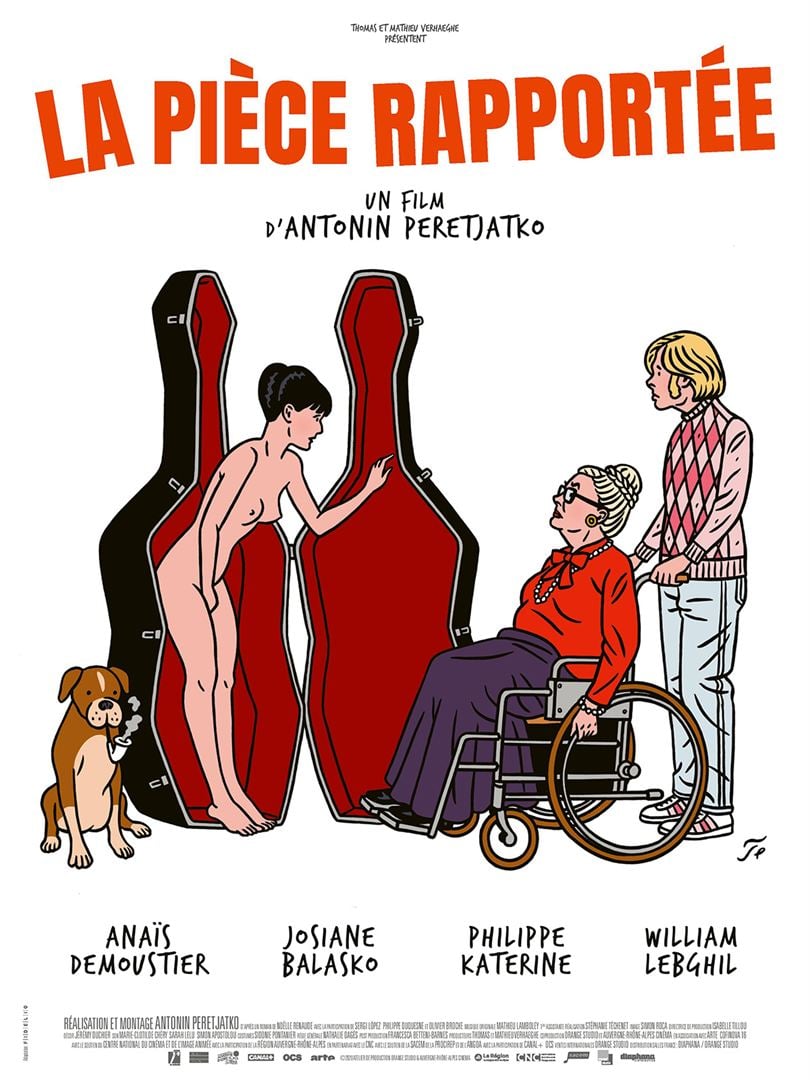

La documentariste Julie Talon est allée interroger dans l’enceinte de leurs lycées et de leurs collèges des adolescents sur leur initiation à la sexualité. Une initiation souvent très précoce et passablement traumatisante à l’ère des réseaux sociaux, des sextos, des nudes, des dick pics et de la pornculture. Paul Château-Tétard (Philippe Katerine) est un héritier fin de race que sa mère, Adélaïde (Josiane Balasko), paralysée depuis un accident de chasse, désespère de marier. Il finit par jeter son dévolu sur Ava (Anaïs Demoustier), une jeune fille ingénue qu’il a croisée dans le métro. Mais la bru déplaît à sa perfide belle-mère qui recrute un détective privé pour l’espionner tandis qu’Ava, qui s’est vite lassée des gamineries de son nouveau mari, s’éprend pour un bel inconnu (William Lebghil).

Paul Château-Tétard (Philippe Katerine) est un héritier fin de race que sa mère, Adélaïde (Josiane Balasko), paralysée depuis un accident de chasse, désespère de marier. Il finit par jeter son dévolu sur Ava (Anaïs Demoustier), une jeune fille ingénue qu’il a croisée dans le métro. Mais la bru déplaît à sa perfide belle-mère qui recrute un détective privé pour l’espionner tandis qu’Ava, qui s’est vite lassée des gamineries de son nouveau mari, s’éprend pour un bel inconnu (William Lebghil).