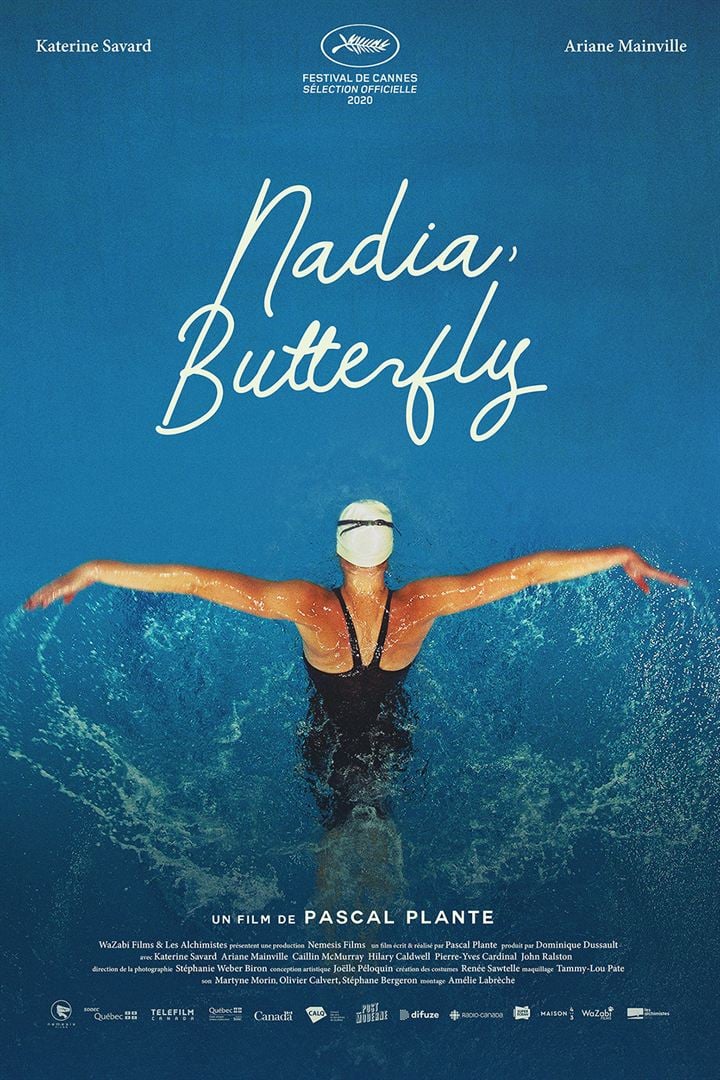

Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie.

Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie.

Pascal Plante est un jeune réalisateur canadien, ancien nageur de compétition, qui faillit même être sélectionné pour les JO de Pékin en 2008. Nul n’était mieux placé que lui pour filmer de l’intérieur la compétition et les états d’âme de ces nageuses qui sont tout à la fois des athlètes d’exception soumises à une discipline de fer et des jeunes femmes ordinaires qui vivent une vie extraordinaire : elles ont certes sillonné le monde, mais pour n’en voir quasiment que les piscines et sans jamais réserver elles-mêmes leurs billets d’avion ou leurs chambres d’hôtel.

Il a confié le rôle de Nadia à Katerine Savard, une gloire nationale de la natation au Canada, qui avait précisément décroché le bronze au relais 4×200 de Rio en 2016 – mais qui, à vingt-sept ans passés, n’a pas abandonné la compétition.

Pascal Plante relève particulièrement bien le premier défi : celui de la caméra immersive au cœur de l’événement sportif. Il filme « comme si on y était » la course, ses coulisses, sa tension, ses bruits… La scène est très réaliste – disent les nageurs aguerris alors que moi qui m’aventure rarement au delà du petit bassin à la piscine serais bien en peine d’émettre un jugement averti – sans pour autant égarer le néophyte.

C’est peut-être hélas dans sa seconde partie que Nadia, Butterfly est moins convaincant, quand il suit la nageuse dans sa « descente ». Pourtant, là encore, il se montre d’une fidélité scrupuleuse avec la réalité des faits, suivant pas à pas l’héroïne en interview, à sa séance de massage, à une soirée au Village olympique où elle s’autorise les transgressions qui lui étaient interdites avant la course… Ce refus de toute dramatisation inutile se retourne contre le film, le privant de toute tension. Sans doute est-il au plus près des émotions contradictoires que traverse la future ex-nageuse professionnelle. Mais ces émotions sont trop confuses, trop alambiquées pour nourrir la substance d’un film.

Paradoxalement, le refus de tout psychologisme de 5ème set d’Axel Lutz, qui racontait une histoire similaire – l’entêtement d’un joueur de tennis professionnel de trente-huit ans – était plus convaincant.

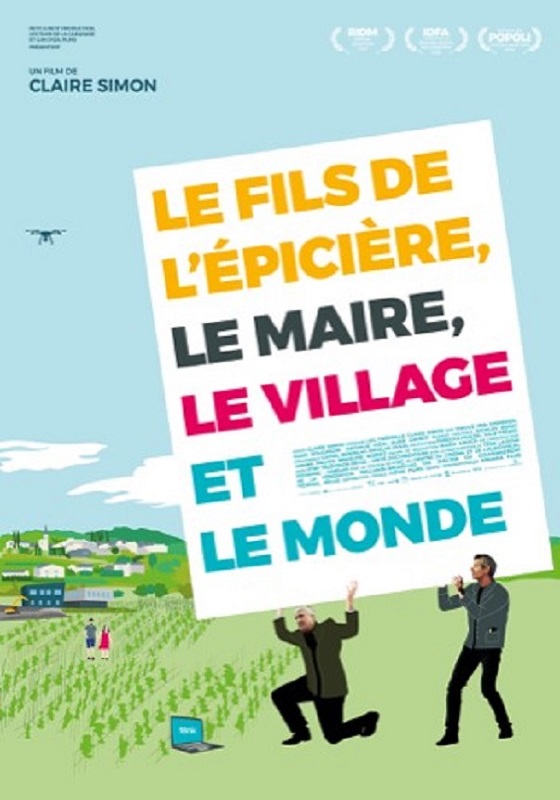

Lussas est un petit village du sud de l’Ardèche. Depuis une trentaine d’années, grâce à l’énergie de deux hommes, Jean-Marie Barbe, le président de l’association Ardèche Images, et Jean-Paul Roux, le maire, s’y tiennent chaque été les États généraux du film documentaire. Le documentaire de Claire Simon filme un moment particulier de cette vie associative : la création de Tënk, une plate-forme de vidéos documentaires à la demande, et la construction de L’Imaginaire, un espace de formation et de post-production.

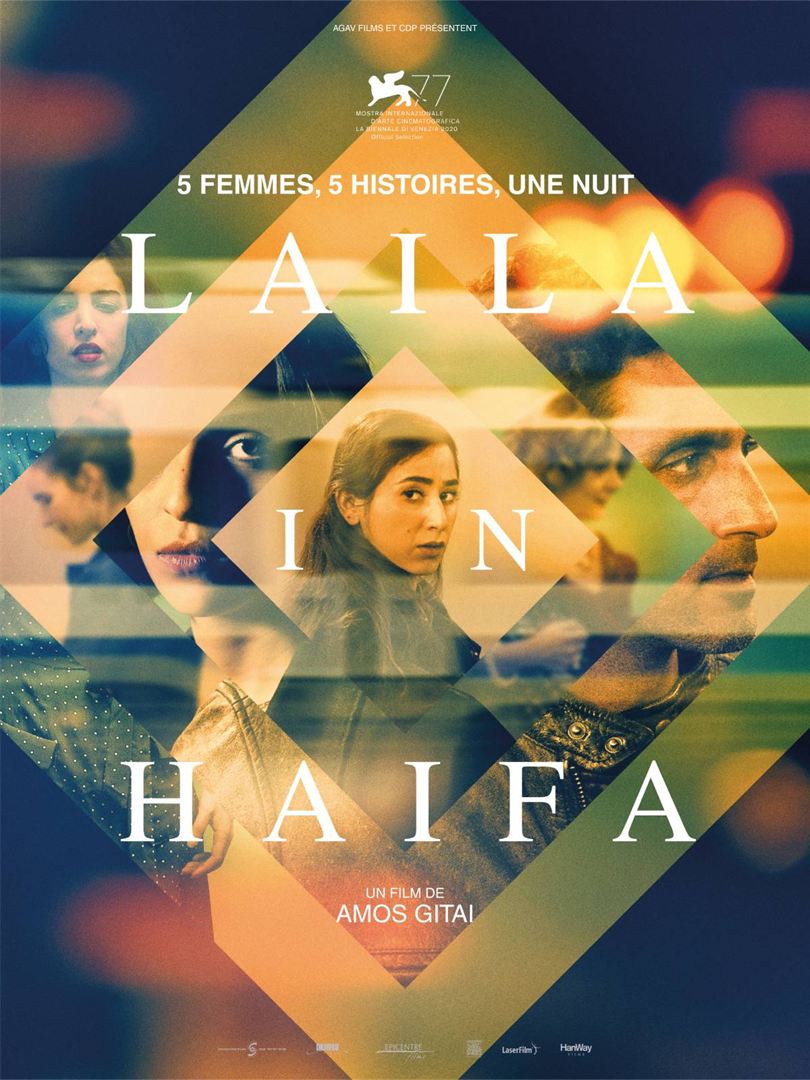

Lussas est un petit village du sud de l’Ardèche. Depuis une trentaine d’années, grâce à l’énergie de deux hommes, Jean-Marie Barbe, le président de l’association Ardèche Images, et Jean-Paul Roux, le maire, s’y tiennent chaque été les États généraux du film documentaire. Le documentaire de Claire Simon filme un moment particulier de cette vie associative : la création de Tënk, une plate-forme de vidéos documentaires à la demande, et la construction de L’Imaginaire, un espace de formation et de post-production. Amos Gitaï est originaire de Haïfa, la grande ville portuaire du nord d’Israël. il y a découvert le club Fattoush, un café-restaurant doublé d’un espace d’exposition, où se côtoient Juifs et arabes, Israéliens et Palestiniens, hommes et femmes, homos et hétéros. Il aurait pu y filmer un documentaire. Il préfère la fiction.

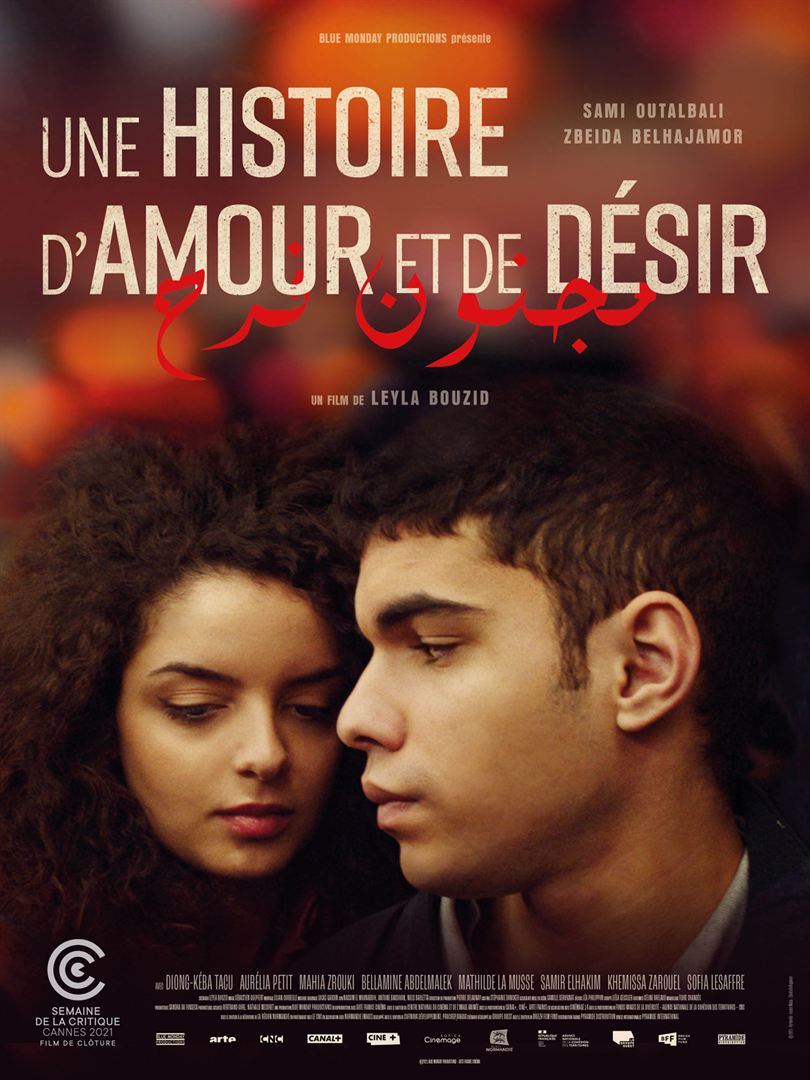

Amos Gitaï est originaire de Haïfa, la grande ville portuaire du nord d’Israël. il y a découvert le club Fattoush, un café-restaurant doublé d’un espace d’exposition, où se côtoient Juifs et arabes, Israéliens et Palestiniens, hommes et femmes, homos et hétéros. Il aurait pu y filmer un documentaire. Il préfère la fiction. Ahmed et Farah se rencontrent le premier jour de la rentrée à la Sorbonne, sur les bancs de la fac de lettres, dans un cours consacré à la poésie arabe galante. Lui (Sam Outalbali), fils d’immigré algérien, vient du 9-3. Elle (Zbeda Belhajamor) débarque tout droit de Tunisie. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat. Mais chacun l’exprime à sa façon. Lui, engoncé dans les codes virilistes des cités, combat le désir qu’il éprouve. Elle, plus libérée, ne comprend pas ce garçon qui lui résiste.

Ahmed et Farah se rencontrent le premier jour de la rentrée à la Sorbonne, sur les bancs de la fac de lettres, dans un cours consacré à la poésie arabe galante. Lui (Sam Outalbali), fils d’immigré algérien, vient du 9-3. Elle (Zbeda Belhajamor) débarque tout droit de Tunisie. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat. Mais chacun l’exprime à sa façon. Lui, engoncé dans les codes virilistes des cités, combat le désir qu’il éprouve. Elle, plus libérée, ne comprend pas ce garçon qui lui résiste. Pour l’éternité est le dernier film du réalisateur suédois Roy Andersson. Projeté à la Mostra de Venise à l’automne 2019, sa sortie en France a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie. Il emprunte la même forme radicale que les précédents films de ce réalisateur rare (il a réalisé six longs-métrages seulement en cinquante ans de carrière) : une succession kaléidoscopique de vignettes filmées en longs plans fixes dans des décors froids sinon lugubres où évoluent des personnages d’âge mûr écrasés par la fatigue de vivre.

Pour l’éternité est le dernier film du réalisateur suédois Roy Andersson. Projeté à la Mostra de Venise à l’automne 2019, sa sortie en France a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie. Il emprunte la même forme radicale que les précédents films de ce réalisateur rare (il a réalisé six longs-métrages seulement en cinquante ans de carrière) : une succession kaléidoscopique de vignettes filmées en longs plans fixes dans des décors froids sinon lugubres où évoluent des personnages d’âge mûr écrasés par la fatigue de vivre. Le 1er juin 1962, suite à la brutale augmentation des prix de la viande et du beurre, les ouvriers de l’usine ferroviaire de Novotcherkassk, dans le sud de la Russie, se mettent en grève. Ils marchent sur la mairie. Une fusillade éclate tuant vingt-six manifestants, en blessant des dizaines d’autres. Les autorités déclarent immédiatement l’embargo sur cet événement qui ne sera révélé que trente ans plus tard après la chute de l’URSS.

Le 1er juin 1962, suite à la brutale augmentation des prix de la viande et du beurre, les ouvriers de l’usine ferroviaire de Novotcherkassk, dans le sud de la Russie, se mettent en grève. Ils marchent sur la mairie. Une fusillade éclate tuant vingt-six manifestants, en blessant des dizaines d’autres. Les autorités déclarent immédiatement l’embargo sur cet événement qui ne sera révélé que trente ans plus tard après la chute de l’URSS. La caméra empathique d’Anne-Claire Dolivet filme pendant une année une troupe de fillettes qui suivent les cours d’un atelier de danse dans le dix-huitième arrondissement parisien. Elle s’attache à quatre d’entre elles, Jeanne, la plus jeune, six ans à peine, Olympe, la plus espiègle, Ida, la plus douée et Marie, la plus hésitante.

La caméra empathique d’Anne-Claire Dolivet filme pendant une année une troupe de fillettes qui suivent les cours d’un atelier de danse dans le dix-huitième arrondissement parisien. Elle s’attache à quatre d’entre elles, Jeanne, la plus jeune, six ans à peine, Olympe, la plus espiègle, Ida, la plus douée et Marie, la plus hésitante. Etienne (Kad Mérad) est un acteur en galère. Sa vie privée est un champ de ruines : sa femme, actrice elle aussi, l’a quitté et sa fille étudiante s’est éloignée de lui. Sa vie professionnelle n’est pas en meilleur état : il n’est plus remonté sur les planches depuis des années.

Etienne (Kad Mérad) est un acteur en galère. Sa vie privée est un champ de ruines : sa femme, actrice elle aussi, l’a quitté et sa fille étudiante s’est éloignée de lui. Sa vie professionnelle n’est pas en meilleur état : il n’est plus remonté sur les planches depuis des années. Az (Yasin Houicha) est né et a grandi à Sète. Il est depuis longtemps en couple avec Jessica (Tiphaine Daviot) qui rompt avec lui le jour où il lui demande sa main et le laisse éploré. Mais Az peut compter sur ses amis pour le réconforter et sur Lila (Oulaya Amamra), une jeune chorégraphe qui est allée se brûler les ailes à Paris, pour lui apprendre à danser et reconquérir son aimée.

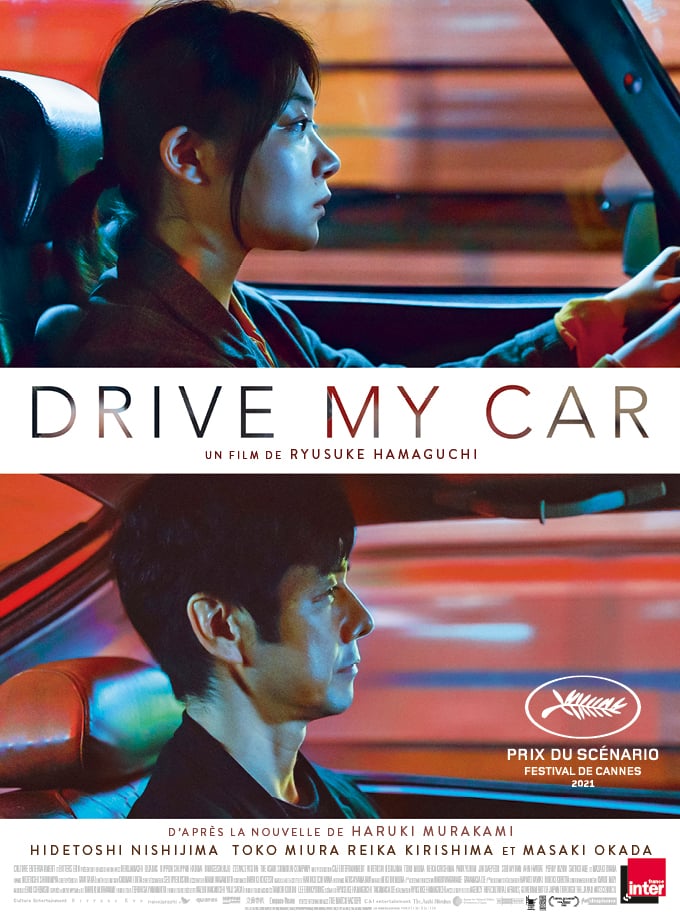

Az (Yasin Houicha) est né et a grandi à Sète. Il est depuis longtemps en couple avec Jessica (Tiphaine Daviot) qui rompt avec lui le jour où il lui demande sa main et le laisse éploré. Mais Az peut compter sur ses amis pour le réconforter et sur Lila (Oulaya Amamra), une jeune chorégraphe qui est allée se brûler les ailes à Paris, pour lui apprendre à danser et reconquérir son aimée. Yūsuke Kafuku, un acteur de théâtre renommé, est invité à Hiroshima en résidence pour y monter une adaptation d’Oncle Vania avec une troupe cosmopolite et polyglotte. Il est veuf depuis deux ans. Sa femme, scénariste pour la télévision, est morte brutalement après que Yūsuke a découvert son infidélité, le frustrant d’une explication qu’il n’a jamais pu avoir avec elle. Pour le rôle d’Oncle Vania, Yūsuke recrute Kôji Takatsuki, un jeune acteur qu’il suspecte d’avoir eu une liaison avec sa femme. La production lui impose un chauffeur, une jeune femme mutique, Misaki Watari, dont Yūsuke accepte mal la présence mais avec laquelle va bientôt se nouer un lien puissant.

Yūsuke Kafuku, un acteur de théâtre renommé, est invité à Hiroshima en résidence pour y monter une adaptation d’Oncle Vania avec une troupe cosmopolite et polyglotte. Il est veuf depuis deux ans. Sa femme, scénariste pour la télévision, est morte brutalement après que Yūsuke a découvert son infidélité, le frustrant d’une explication qu’il n’a jamais pu avoir avec elle. Pour le rôle d’Oncle Vania, Yūsuke recrute Kôji Takatsuki, un jeune acteur qu’il suspecte d’avoir eu une liaison avec sa femme. La production lui impose un chauffeur, une jeune femme mutique, Misaki Watari, dont Yūsuke accepte mal la présence mais avec laquelle va bientôt se nouer un lien puissant.