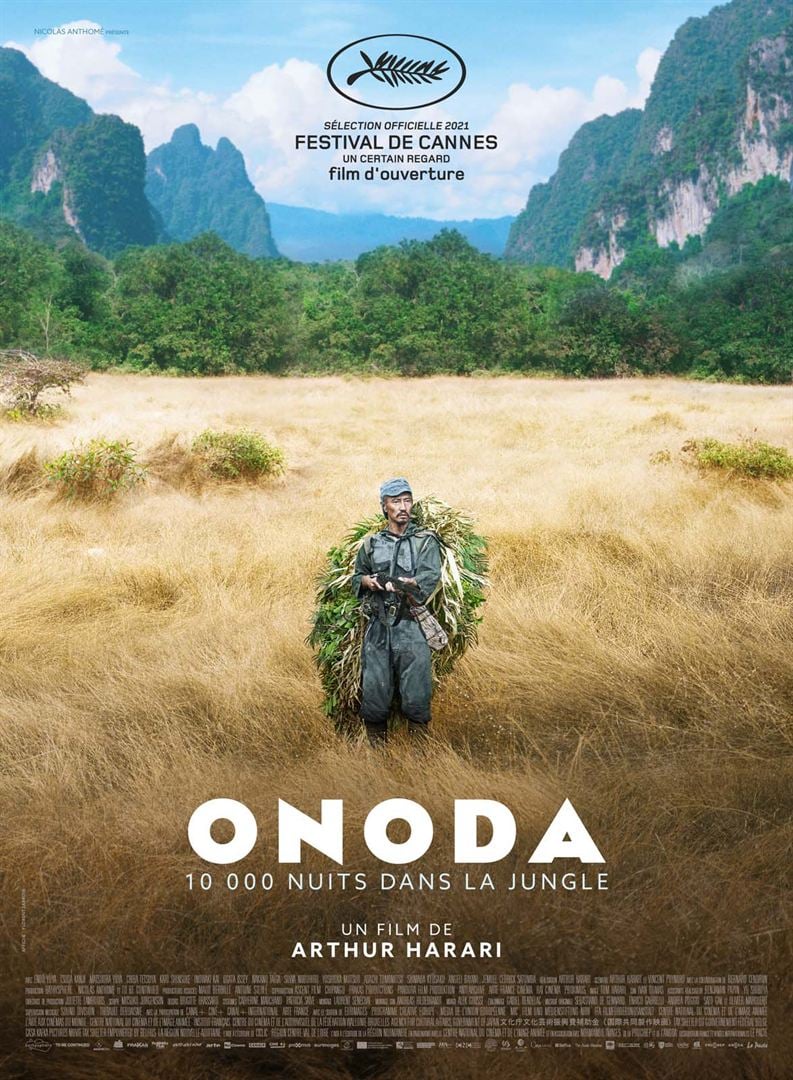

Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard.

Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard.

Le réalisateur français Arthur Harari n’a pas opté pour la facilité pour son deuxième film. Après être allé tourner un polar poisseux chez les diamantaires anversois, Diamant noir, il a pris le chemin de l’Extrême-Orient pour y raconter l’histoire d’un « soldat japonais restant » (les Américains utilisent l’expression plus ramassée et plus imagée de stragglers, traînards) ayant refusé la capitulation de 1945.

Onoda n’est pas un film de guerre même s’il en a l’apparence et même si la réalisation s’est donnée les moyens de tourner quelques plans ambitieux de bataille. C’est avant tout une plongée métaphysique dans la psyché d’un homme qui, pour laver une humiliation (il n’avait pas été jugé apte à rejoindre le rang des kamikazes), va s’enferrer dans une illusion jusqu’au-boutiste. Comment peut-on, aveuglé par une foi exacerbée dans une cause, pousser la déraison jusqu’à nier la réalité ? L’interrogation résonne étrangement avec l’actualité la plus brûlante, qu’il s’agisse des délires complotistes des antivax ou des sornettes trumpistes de l’autre côté de l’Atlantique.

Onoda raconte aussi l’histoire d’un quatuor soudé autour de son chef dans cette même folie, uni par une promiscuité qu’on imagine en même temps insupportable et nécessaire, source de conflits comme d’actes solidaires, sinon de tensions homo-érotiques.

Onoda dure 2h45. C’est le moins qu’il fallait pour raconter ces « 10.000 nuits dans la jungle », sous-titre inutilement racoleur de cette histoire à donner le vertige. Cette longueur hors normes était nécessaire, dira-t-on. Elle n’en est pas moins indigeste.

Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance.

Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance. Milla (Eliza Scanlen) a seize ans. Elle serait presque une collégienne comme les autres si elle n’était pas en phase terminale d’un cancer qui risque de l’achever. Fille unique, elle est choyée par son père (Ben Mendelsohn), un psychiatre, et par sa mère (Essie Davis), une ancienne pianiste professionnelle. Tout va mal dans la vie de Milla quand y déboule un toxicomane, Moses (Toby Wallace), la vingtaine déjà bien entamée, un chien fou, mis à la porte de chez lui par sa mère. Milla en tombe instantanément amoureuse et veut installer Moses chez elle au grand dam de ses parents. Moses sauvera-t-il Milla ou précipitera-t-il sa perte ?

Milla (Eliza Scanlen) a seize ans. Elle serait presque une collégienne comme les autres si elle n’était pas en phase terminale d’un cancer qui risque de l’achever. Fille unique, elle est choyée par son père (Ben Mendelsohn), un psychiatre, et par sa mère (Essie Davis), une ancienne pianiste professionnelle. Tout va mal dans la vie de Milla quand y déboule un toxicomane, Moses (Toby Wallace), la vingtaine déjà bien entamée, un chien fou, mis à la porte de chez lui par sa mère. Milla en tombe instantanément amoureuse et veut installer Moses chez elle au grand dam de ses parents. Moses sauvera-t-il Milla ou précipitera-t-il sa perte ? Satoko veut son enfant. Mais son mari est stérile. Après beaucoup d’hésitations, le couple envisage d’adopter. Il se rapproche de l’association Baby bâton, une association, basée près d’Hiroshima qui met en contact des jeunes mères incapables d’élever leur enfant et des parents incapables d’en concevoir. Parmi les pensionnaires de baby bâton figure Hikari, une jeune lycéenne de quatorze ans à peine, tombée enceinte de son tout premier flirt. Sa grossesse a été révélée trop tard, rendant l’avortement impossible. Ses parents, craignant le scandale, ont exigé qu’elle accouche discrètement et qu’elle abandonne son enfant pour reprendre le cours normal de sa vie.

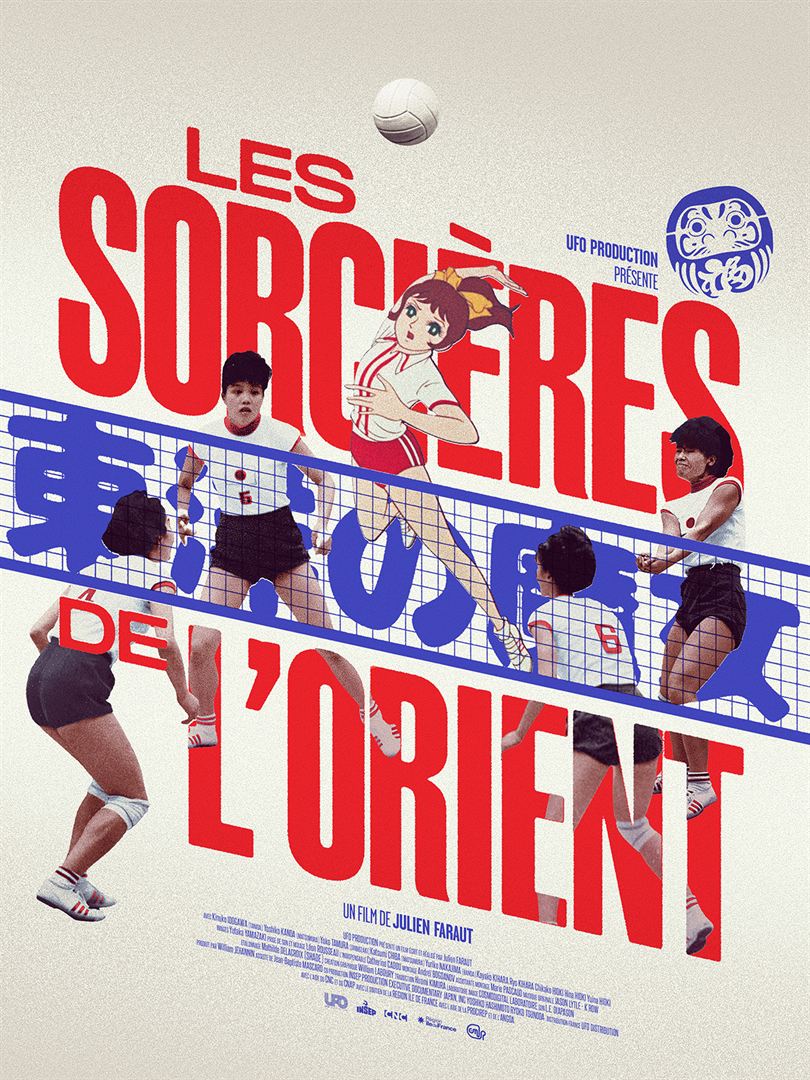

Satoko veut son enfant. Mais son mari est stérile. Après beaucoup d’hésitations, le couple envisage d’adopter. Il se rapproche de l’association Baby bâton, une association, basée près d’Hiroshima qui met en contact des jeunes mères incapables d’élever leur enfant et des parents incapables d’en concevoir. Parmi les pensionnaires de baby bâton figure Hikari, une jeune lycéenne de quatorze ans à peine, tombée enceinte de son tout premier flirt. Sa grossesse a été révélée trop tard, rendant l’avortement impossible. Ses parents, craignant le scandale, ont exigé qu’elle accouche discrètement et qu’elle abandonne son enfant pour reprendre le cours normal de sa vie. L’équipe nationale japonaise de volley-ball a enchaîné dans les années soixante un nombre incroyable de victoires. Elle remporta les championnats du monde à Moscou en 1962 face aux Soviétiques, vainqueures des trois éditions précédentes et entourées d’une auréole d’invincibilité. Surtout elles décrochèrent la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, des Jeux qui devaient signer le retour du Japon dans le concert des nations. Ses joueuses avaient été surnommées « les sorcières de l’Orient » par un journal soviétique.

L’équipe nationale japonaise de volley-ball a enchaîné dans les années soixante un nombre incroyable de victoires. Elle remporta les championnats du monde à Moscou en 1962 face aux Soviétiques, vainqueures des trois éditions précédentes et entourées d’une auréole d’invincibilité. Surtout elles décrochèrent la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, des Jeux qui devaient signer le retour du Japon dans le concert des nations. Ses joueuses avaient été surnommées « les sorcières de l’Orient » par un journal soviétique. Je n’avais jamais entendu parler de Sparks avant

Je n’avais jamais entendu parler de Sparks avant  Le commandant Samad Majidi (Payman Maadi, l’acteur fétiche des premiers films de Ashgar Farhadi), dirige une unité de la brigade des stupéfiants de Téhéran. Il n’a qu’une obsession : coincer Nasser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), un caïd de la drogue. Pour y parvenir, il ordonne le ratissage des bas-fonds de Téhéran où croupit une foule hagarde de toxicos. Il espère remonter une filière en arrêtant et en harcelant des intermédiaires : revendeurs, mules, dealers….

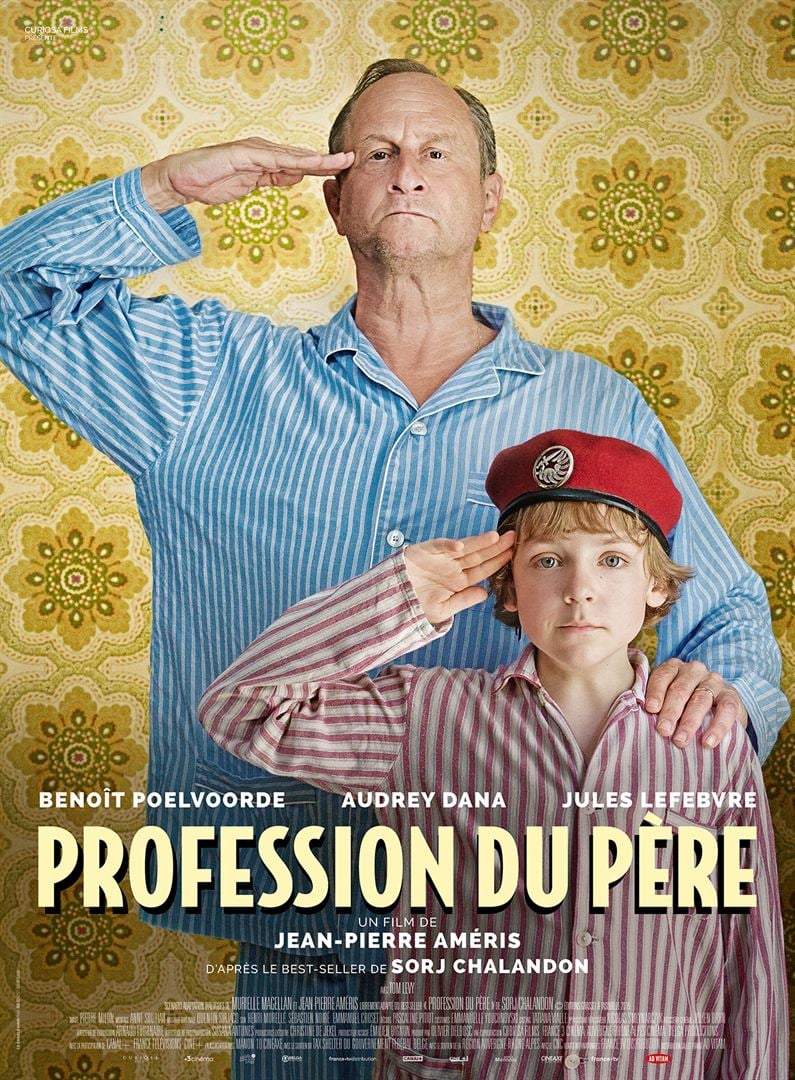

Le commandant Samad Majidi (Payman Maadi, l’acteur fétiche des premiers films de Ashgar Farhadi), dirige une unité de la brigade des stupéfiants de Téhéran. Il n’a qu’une obsession : coincer Nasser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), un caïd de la drogue. Pour y parvenir, il ordonne le ratissage des bas-fonds de Téhéran où croupit une foule hagarde de toxicos. Il espère remonter une filière en arrêtant et en harcelant des intermédiaires : revendeurs, mules, dealers…. Lyon. 1961. Emile a onze ans. Son père (Benoît Poelvoorde) exerce sur lui une emprise que sa mère (Audrey Dana) peine à endiguer. Partisan de l’Algérie française, opposant enragé à De Gaulle, il l’a enrôlé dans une organisation imaginaire qui fomente des attentats en métropole. Sous la coupe de ce père autoritaire et violent, Emile est incapable de lui opposer la moindre résistance et entraîne bientôt un jeune camarade dans son délire.

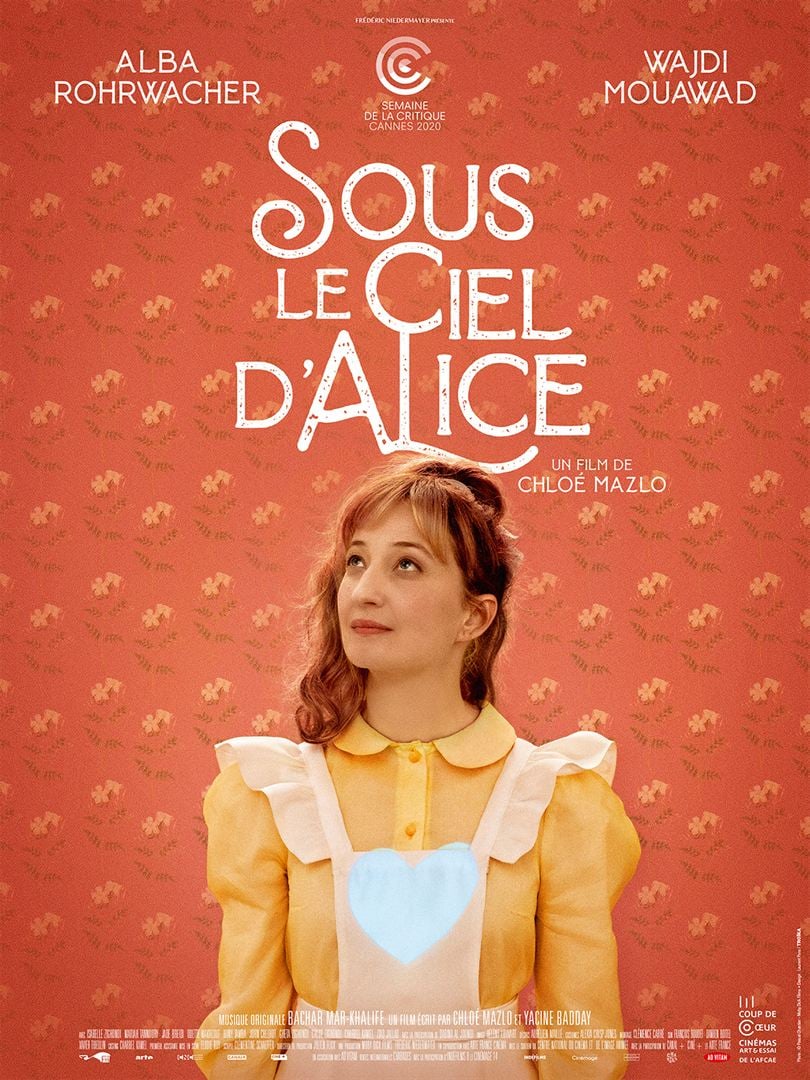

Lyon. 1961. Emile a onze ans. Son père (Benoît Poelvoorde) exerce sur lui une emprise que sa mère (Audrey Dana) peine à endiguer. Partisan de l’Algérie française, opposant enragé à De Gaulle, il l’a enrôlé dans une organisation imaginaire qui fomente des attentats en métropole. Sous la coupe de ce père autoritaire et violent, Emile est incapable de lui opposer la moindre résistance et entraîne bientôt un jeune camarade dans son délire. Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt.

Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt. Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère.

Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère.